四川梓潼金龙村边坡地震稳定性分析

2014-08-02,

,

(1.江苏省地质工程勘察院,江苏南京211102; 2.山东正元建设工程有限责任公司,山东济南250014)

四川梓潼金龙村边坡地震稳定性分析

刘加才1,张战胜2

(1.江苏省地质工程勘察院,江苏南京211102; 2.山东正元建设工程有限责任公司,山东济南250014)

金龙村边坡位于四川省梓潼县境内,汶川县东,距离汶川地震中心约150 km。通过现场调查,分析了地形、地貌条件和地震等因素对该边坡稳定性的影响。发现滑动面位于土层与基岩的接触面,采用极限平衡法和数值分析法对边坡的稳定性进行了计算,2种计算得到的稳定性结果较为接近。采用动力时程分析法计算得到了边坡位移与加速度变化的关系。

稳定性评价;地震;变形机制;FLAC软件;强度折减;四川梓潼

0 引 言

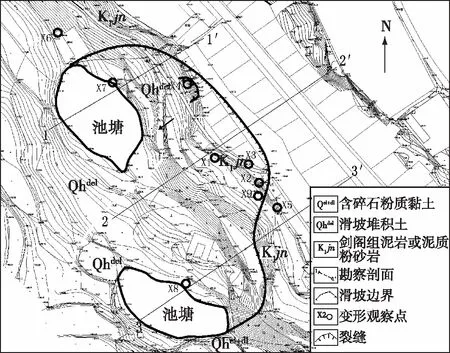

2008年5月12日,在青藏高原东缘龙门山地区发生了汶川8.0级强烈地震,地震破裂时间80s,地震影响范围超过131 900 km2。金龙村滑坡位于汶川正东侧约150 km处。边坡前缘有2个约3 500 m3的池塘(图1),后缘为街道和民房等重要建筑。2008年5月12日汶川大地震后,研究区的边坡体有蠕动变形迹象,坡顶建筑物发生多处开裂。区内人口密集,滑坡体一旦失稳发生滑坡,将直接威胁数百户居民及幼儿园等近700人的生命财产安全,并影响城镇道路交通、集市、卫生所、学校的正常运行。

基于对金龙村滑坡详细的工程地质调查,并结合室内岩土体物理力学性质试验,对该边坡的地震稳定性进行了研究。并采用极限平衡法和时程分析法对边坡地震条件下的变形和稳定性进行了计算。

1 地质条件

1.1 地形、地貌

场地地貌类型为构造剥蚀的低山地貌,山顶海拔高程600 m左右,沟谷切割深度100~150 m,坡度约20°~30°,谷宽100~200 m。金龙村滑坡位于走向45°的山脊西南侧,滑坡坡向234°~254°,走向呈近南北向展布,滑坡坡度10°~25°,场地地形条件见图1。

图1 边坡地形图

1.2 地层、岩性

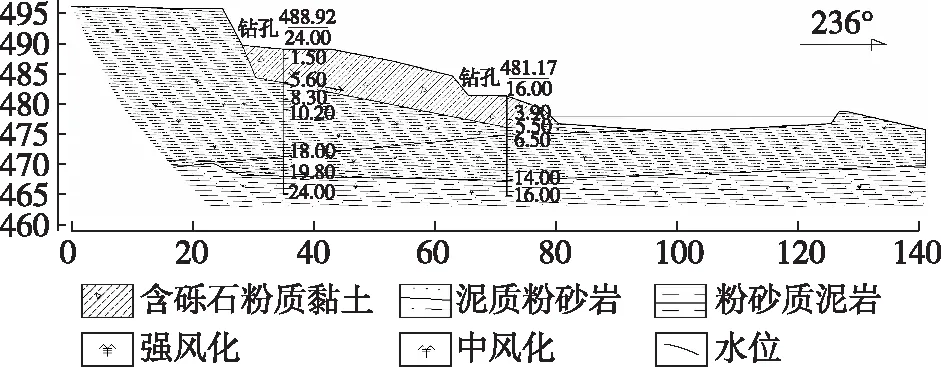

勘查阶段共布置10个钻孔,根据地形图和钻探结果发现,边坡地层主要以第四系残、坡积土及下伏剑阁组泥质粉砂岩或粉砂质泥岩为主,其中剖面1—1′见图2。

图2 勘查剖面图

(1) 含碎石粉质黏土:棕红色,土体结构稍密-中密,稍湿-干燥,土质较均匀,上覆薄层耕植土,灰褐色,见植物根系。钻孔揭露其厚度为1.50~4.80 m。局部夹该层主要分布于滑坡体表面,碎石岩性为钙质长石砂岩,质量分数约为10%~20%;其次为残坡积黏土层,多为饱和状态,可塑—软塑,抗剪强度低,属中—高压缩性土,局部含少量砂岩风化颗粒。

(2) 粉砂质泥岩:棕红色粉砂质泥岩,泥质结构,层状构造,岩层产状64°∠2°~5.5°,反倾。泥岩成分主要为黏土,泥质胶结,岩芯多呈短柱状,强度较低,在区内广泛分布,是组成滑坡体和基岩的主要岩体,全风化—中风化。上部为全风化—强风化,岩体破碎,基本呈土状,厚度5~10 m,平均厚度7 m。下部为中风化,岩体内节理、裂隙发育,岩体较破碎。

(3) 泥质粉砂岩:浅灰色厚层-块状泥质粉砂岩,泥质结构,层状、块状构造,岩层产状64°∠2°~5.5°,反倾。砂岩主要矿物成分为石英和长石,主要为泥质、钙质胶结,中等风化,岩芯多呈短柱状,岩体较完整,与泥岩呈互层状分布。钻探过程中未见底,区内广泛分布。

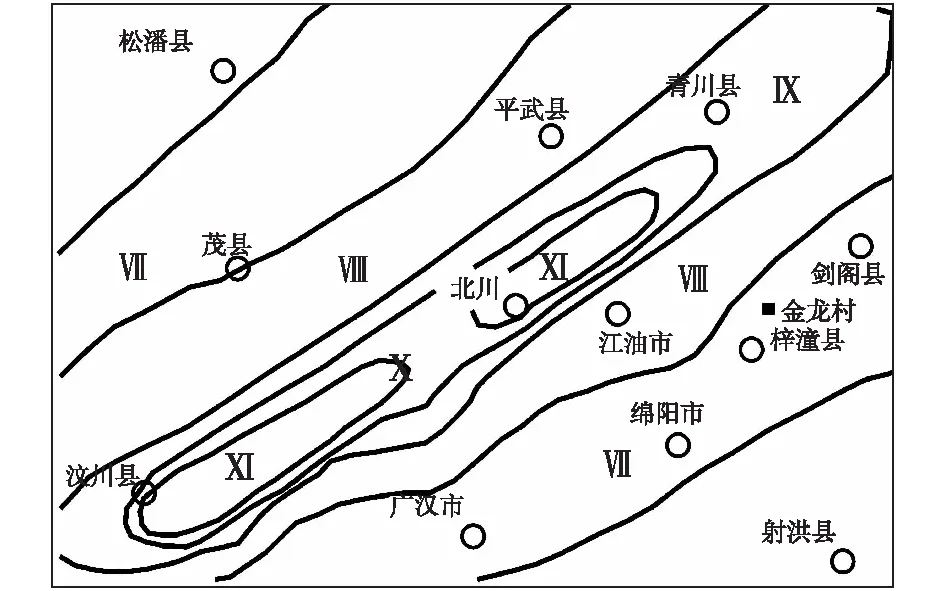

根据现场调查和室内外试验得不同岩土层的物理性质指标(表1)和力学性质指标(表2)。

表1 土的物理性质指标

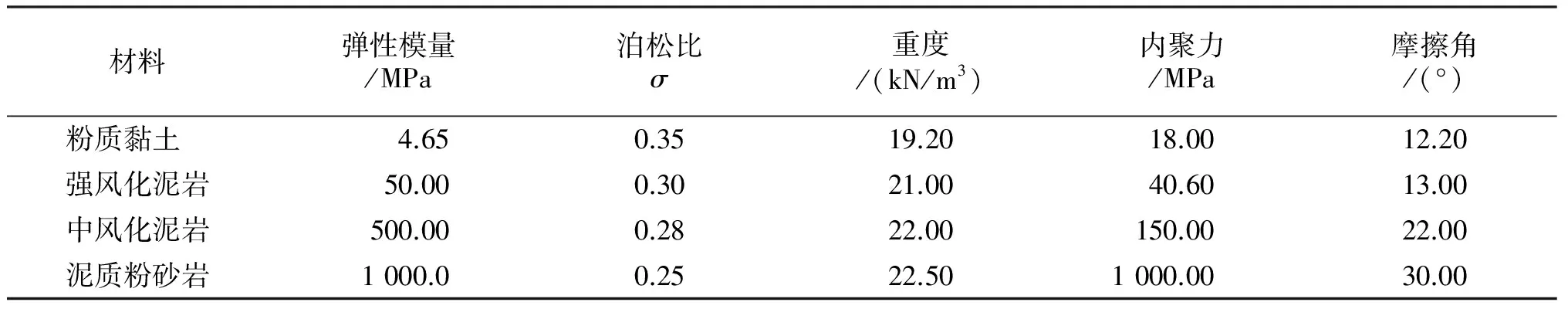

表2 岩土力学参数

1.3 地质构造

金龙村边坡场地位于四川盆地北端,金龙场背斜北翼,背斜走向NE 40°~60°,枢纽倾角3°~20°。场地附近未发现大的断裂构造。场地调查发现岩体中发育2组节理,第一组走向NE 40°~ 60°,倾角约50°,节理间距约0.05~0.2 m;另一组走向N 330°~340°W,倾角约60°,节理间距约0.1~0.3 m。节理面粗糙,张开度一般小于2 mm,大多闭合。

1.4 水文、气象

根据勘查区内地下水含水界质的不同,区内地下水类型包括松散层孔隙水和基岩裂隙水2类,地下水位与池塘内水位持平。(1) 松散层孔隙水:主要分布在人工填土、黏性土中,结构松散,易于大气降雨的入渗,地下水主要靠大气降水补给,其排泄方式为沿斜坡向地势低洼处排泄。(2) 基岩裂隙水:含水层岩性为白垩系下统的砂、泥岩。地下水的赋存、富集、埋藏及运动等条件,受到构造裂隙、构造部位、岩性、微地貌及降雨等因素的影响,地下水富水性较差,接受坡面径流和降雨补给,在台坎坡脚处泄出。

勘查期间,钻孔水位埋深3.03~12.85 m,相应标高为471.18~481.99 m。场地属中国东南亚热带季风气候区,降水充足,气候温和,日照充沛,四季分明;春早,夏长,秋短,冬暖,多秋绵雨,汛期集中。多年平均气温16.5 ℃,最高年均气温16.8 ℃,最低年均气温15.6 ℃,极端最高气温38.9 ℃,最低气温为-6.7 ℃。县境多年平均降雨量902.4 mm,降雨量主要集中在5—9月,占全年降雨量的84%。全年以7月份降雨最多,为258.3 mm,12月最少,几乎无降雨。

1.5 地震

受汶川地震影响,金龙村边坡表面多处被发现有活动迹象,边坡发生了蠕动变形,虽未发生整体滑动,但由于其重要性,必须对稳定性进行详细研究,并采取适当的处置措施。该边坡位置与汶川地震中心位置关系见图3(周国良等,2008),场地地震烈度达Ⅶ度,所以地震对边坡的影响不容忽视。

图3 汶川地震烈度分布图

2 滑坡特征

2008年5月12日,汶川地震使梓潼县城内建筑物遭受一定的破坏;山体浅表层被松动,出现山体滑塌、崩落破坏。据了解,金龙村滑坡30多年来多次发生蠕动变形,并受汶川地震的影响,表层土体局部发生蠕滑、堡坎鼓胀变形,堡坎上方的房屋产生裂缝。岩土体的渗透性较好,有利于降水的渗入,使岩土体软化,抗剪强度降低,由于前期蠕滑,造成岩土体临空条件好,在重力的作用下沿裂缝产生滑动变形。

汶川地震使滑坡区内建筑物等发生了不同程度的破坏,并伴随地表出现小裂缝。整个滑坡坡面无系统的降排水系统,城镇生活废水及雨水在整个坡面上随意流淌,不断地风化坡面岩土体,并软化了强风化粉砂质泥岩,诱发了滑坡,下部基岩(泥岩)中未见有明显裂缝。

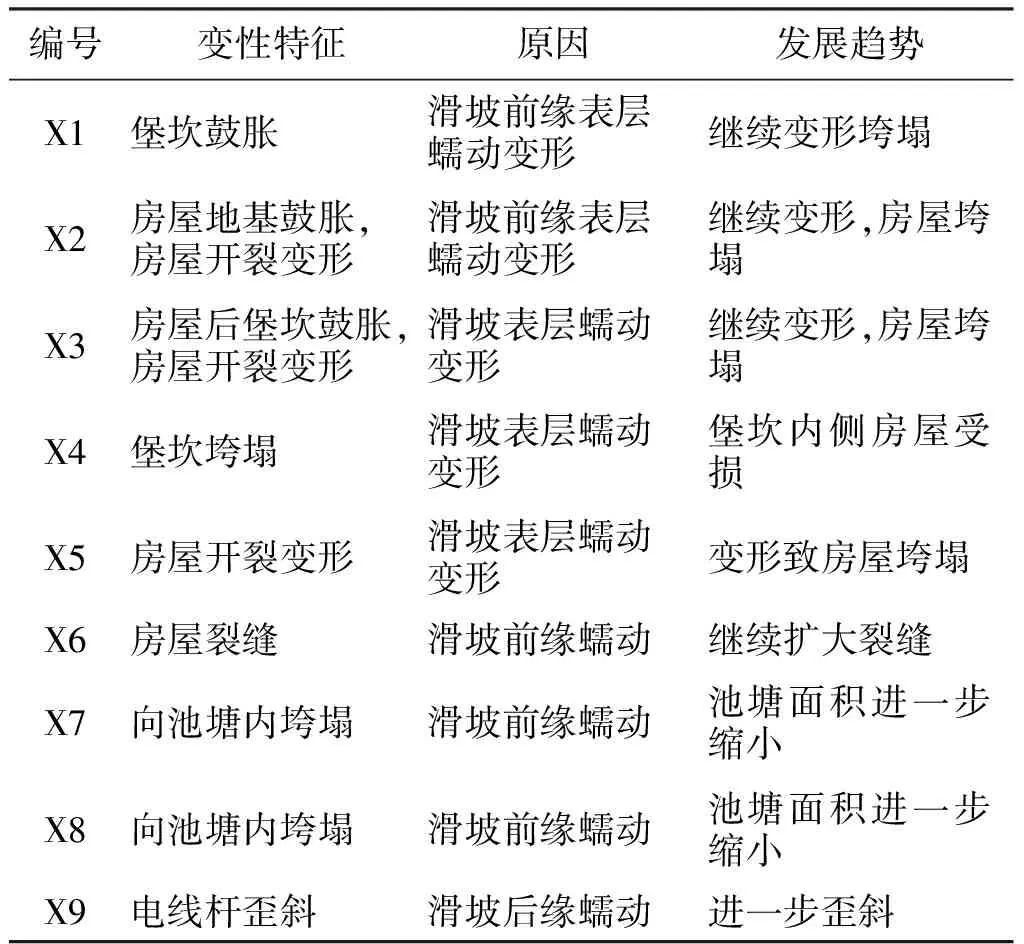

根据现场调查,共发现坡面有9处大的明显变形迹象点(图1)。坡体前缘和后缘房屋产生裂缝,堡坎发生鼓胀变形,地表局部错动距离达40 cm以上。坡面电线杆发生倾斜,坡体有马刀树,前缘池塘亦由于蠕变不断缩小,个点具体变形特征及趋势见表3。

表3 滑坡变形特征

通过调查,结合钻探资料和边坡变形破坏特征及岩层产状分析,滑动面应沿裂缝向下延伸,沿粉质黏土与强风化泥岩界面产生折线滑动(图2)。滑动面所处地层主要为全—强风化泥岩,主要成分为黏土矿物,可塑,含少量岩石碎块,透水性一般。变形破坏是由于表层土体受到风化,结构松散,降水易渗入、浸润,导致抗剪强度降低,土层与基岩面土体软化形成软弱夹层,使岩土体沿软弱夹层发生蠕滑变形。

3 边坡稳定性分析

3.1 极限平衡法

边坡岩土体的特性,需要选择不同的极限平衡分析法,由于所研究边坡的滑动面为不规则的折线形,故采用Janbu法对边坡的稳定性进行计算。可以看出,该边坡的稳定性主要受粉质黏土控制,粉质黏土的强度参数对评价边坡的稳定性非常关键。现场调查发现,地震活动过程中,剖面1—1′位置处的滑动特征最为明显,在地震加速度约为0.1g时,该剖面处的稳定性系数接近于1.0,根据这一关系,可根据Janbu法得到该条件下的滑动面上粉质黏土的内聚力(c)和摩擦角(φ)的关系(图4)。当摩擦角为12°时,内聚力为18.5 kPa,与表2中的试验结果接近,故可认为粉质黏土的试验结果可靠。

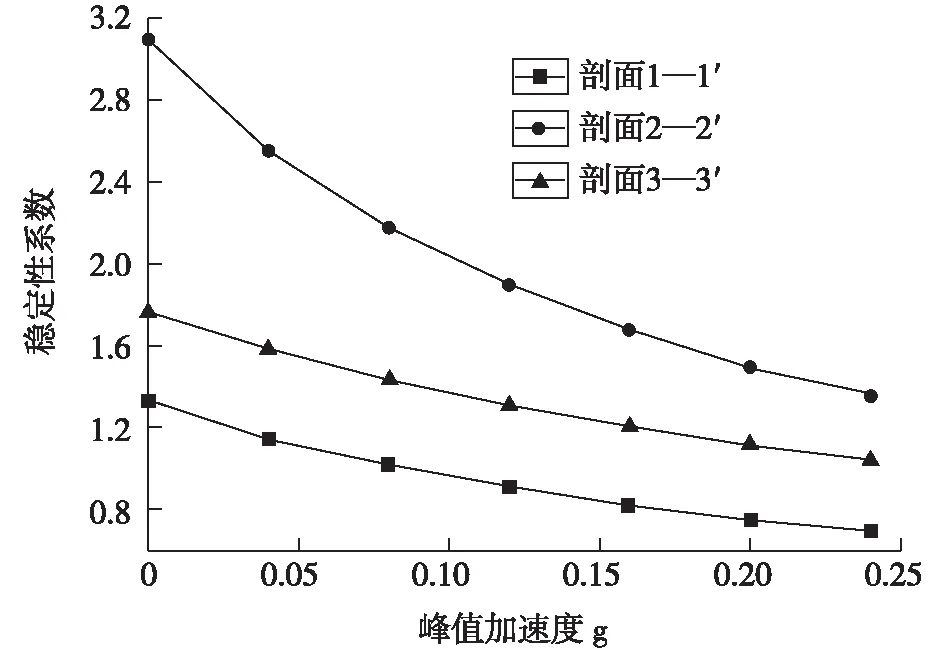

图4 强度参数反算结果

计算过程中,考虑不同地震加速度对边坡稳定性的影响,稳定性系数与峰值加速度关系计算结果见图5。3个不同剖面的稳定性计算结果显示,峰值加速度对稳定性影响很大。其中剖面1—1′稳定性系数最低,正常情况下(不考虑地震)其稳定性系数为1.33,当地震加速度为0.08g时,边坡接近临界状态。剖面2—2′位置处稳定性受地震影响最大,但该处稳定性是3个剖面中最高的,当峰值加速度达到0.24g(相当于8°)时,其稳定性系数为1.36,而该地震烈度条件下,剖面3—3′的稳定性系数为1.04,表明在此条件下,边坡可能发生破坏。现场调查发现,在剖面1—1′和3—3′附近发生变形的迹象最为明显,计算结果与现场调查结果一致。

图5 稳定性系数随地震加速度变化结果

3.2 数值模拟

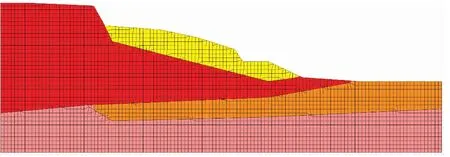

3.2.1 静态分析 采用有限差分数值分析软件(FLAC)对金龙村边坡稳定性进行计算。由于剖面1—1′处稳定性最低,故数值分析中选取该剖面进行计算。有限差分网格见图6,模型长140 m,高50 m。

图6 计算网格图

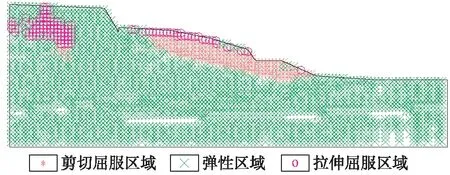

假设边坡岩土体为弹塑性材料,满足M-C屈服准则,坡体由粉质黏土、强风化泥岩、中风化泥岩和中风化粉砂岩组成。计算过程中,模型左、右边界水平向约束,底部边界固定,地表自由。简化起见,材料视为均质各向同性,稳定性问题被看作2维平面应变问题。计算过程中首先对不考虑地震条件(静态条件)下的边坡稳定性进行分析,采用强度折减法(Duncan,1996)计算得边坡的稳定性系数,强度折减后坡体内塑性区分布结果见图7,可以看出,在粉质黏土和下伏粉砂质泥岩界面上发生了剪切错动,所以,滑动位于该接触面的假设是合理的。

图7 计算的塑性区分布图

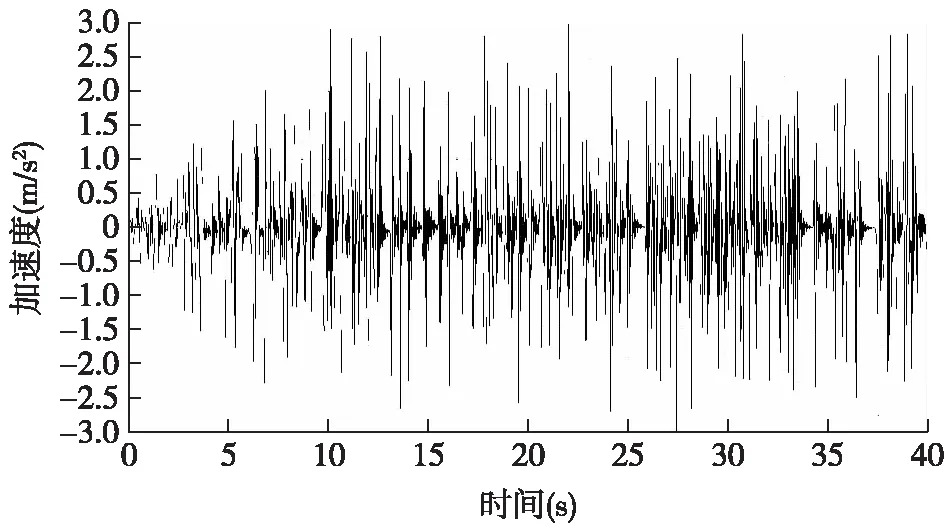

强度折减法计算结果表明,该边坡稳定性系数为1.42,坡面水平位移大于坡脚处,破坏面由坡趾处向上扩展,直至坡顶。边坡发生剪切破坏,坡面发生拉裂破坏,并形成拉裂隙,所以可推断,如遇到不利条件(如强降雨或较高烈度的地震),边坡可能发生进一步变形。坡面拉裂隙与滑动方向近垂直,粉质黏土后侧下部泥岩失去支撑,也可能发生拉裂破坏。3.2.2 动力分析 采用极限平衡法计算边坡稳定性系数时,往往只考虑水平地震力对边坡稳定性的影响,并且总是认为地震力方向一直与滑动方向一致,所以,地震力对滑体的影响总是增大下滑力的同时也减小抗滑力。而在实际地震活动过程中,地震加速度的方向是不断变化的,所以地震力对边坡稳定性的影响是在有利、不利之间不断变化,近似成周期性(跟地震波的周期性有关)。在拟静力极限平衡分析中,垂直的地震力往往被忽略,而只考虑地震过程中加速度最大值对边坡的影响。数值分析法在计算过程中,可以通过输入地震加速度时程来分析整个地震持续过程中,地震力对岩土体变形和稳定性的影响。本次研究采用的数值分析程序在计算过程中允许材料发生屈服及大塑性变形,可以模拟岩土的力学性能,尤其在弹塑性分析、大变形分析方面有其独到的优点。可以通过在模型边界或内部节点施加动载荷来模拟材料受到外部或内部动力作用下的反应。程序允许输入的动力荷载可以是加速度时程、速度时程、应力时程和集中力时程。为了尽可能全面反映地震对边坡稳定性影响的效果,数值分析考虑 2 种情况:(1)只考虑水平地震加速度的影响;(2)水平和垂直地震加速度同时考虑。计算输入的地震加速度采用汶川地震发生时记录的地震加速度时程作为输入数据(图8)。地震持续时间40s,时间步为0.02s,峰值加速度为0.3g。垂直加速考虑为水平加速度的2/3倍(Sun et al, 2012)。

图8 输入加速度时程

动态分析时,采用静态计算所得应力、应变结果作为动态分析的初始条件。采用自由与边界以减小反射波的影响。在不同的阻尼形式中,瑞利阻尼理论与常规动力分析方法类似。实践证明,瑞利阻尼计算得到的加速度响应规律比较符合实际,所以在计算时采用瑞利阻尼模型,阻尼值选0.05,加速度时程作用于模型底部。当施加动力边界条件后,边界上原先的静力边界条件将被自动去掉,在动力荷载施加期间,程序始终自动计算边界上的作用力。

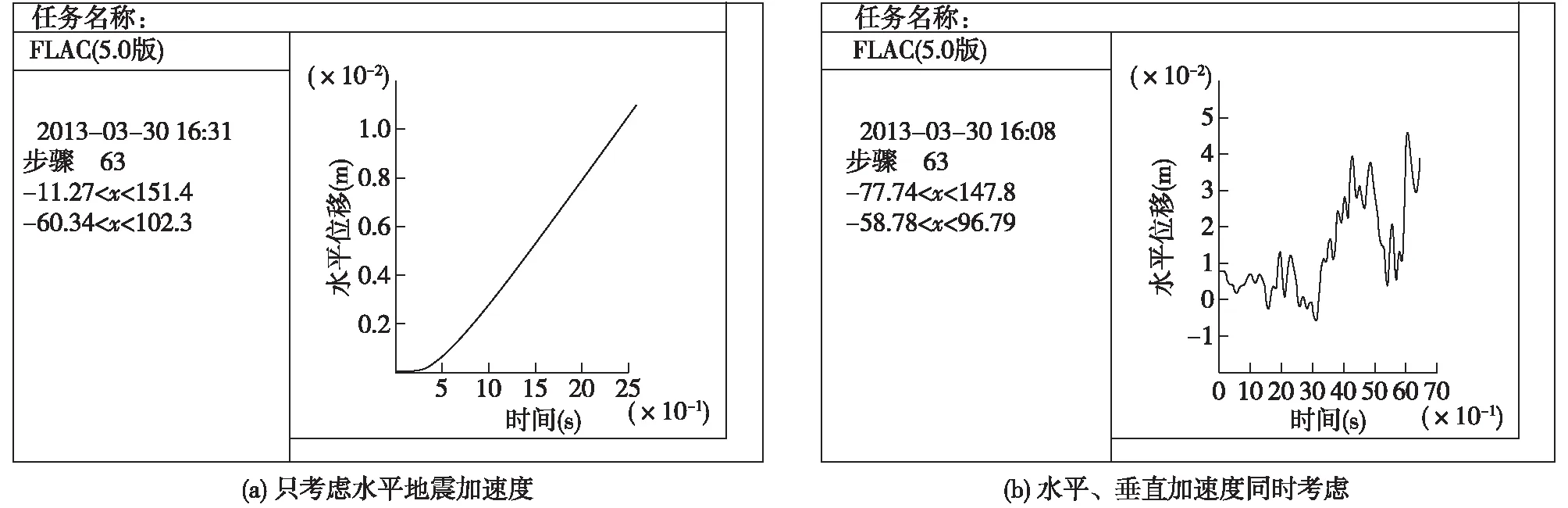

采用FLAC软件进行计算过程中,可对整个动力变化过程中岩土体内不同位置处的应力、位移、孔隙压力等变量进行监测,这里仅给出坡趾处的位移时程结果(图9),该位移结果为整个地震过程中的监测点的累积位移结果。当只考虑水平地震时,计算结果发现,当地震持续到2.84s时,由于网格发生大的变形,地震引起较大的不平衡力,计算停止,表明边坡已破坏。监测点处永久位移超过1.0 m,表明滑坡发生于地震后2.84s时,对应地震加速度为0.78 m/s2,表明当计算中仅考虑水平地震力对边坡稳定性的影响,时程分析计算结果与极限平衡计算结果较为接近。当同时考虑水平和垂直地震加速度的影响时,上述类似现象发生在6.45s时刻,对应地震加速度为1.51 m/s2。动力分析结果表明,垂直地震加速度对边坡的变形和稳定性有较大的影响。对金龙村边坡而言,当地震烈度为Ⅶ度时,边坡极有可能发生滑动。相较极限平衡法而言,数值分析法能对整个地震过程进行跟踪,其计算结果不仅能反应岩土体的稳定性特性,也能反应介质中不同点的变形和应力变化特性,比极限平衡法只考虑最大地震加速度作用的方法更为接近真实状态。

图9 坡趾处动力位移时程曲线

4 结 论

(1) 极限平衡法计算结果表明,金龙村边坡稳定性受地震加速度的影响最大处位于剖面1—1′附近,当峰值加速度达到0.08g时,边坡达到临界状态。

(2) 在不利条件(如地震、强降雨)下,金龙村边坡发生滑坡的可能性极大,滑动面位于粉质黏土与基岩接触面,发生滑动后,滑体和后缘岩体内可能发生拉裂破坏。

(3)当考虑相同地震条件时,数值法与极限平衡法关于稳定性的计算结果比较接近,但数值法能对整个地震过程进行模拟。

(4)建议对该边坡采取相应的监测措施,及时了解边坡的变形迹象,在坡脚处设置支挡结构(如挡墙)以阻挡滑坡的发生,减小灾害发生的概率。

国家汶川地震专家委员会. 2008. 汶川地震灾区地震-地质灾害图集[M]. 北京:中国地图出版社.

李宏男,肖诗云,霍林生.2008. 汶川地震震害调查与启示[J]. 建筑结构学报, 29(4):10-19.

刘健新,赵国辉,李加武.2009. 汶川地震及中国公路桥梁抗震设计规范的变迁[J]. 长沙交通学院学报, 25(1):21-25.

尹海军,徐雷,申跃奎,等.2008. 汶川地震中桥梁损伤机理探讨[J]. 西安建筑科技大学学报:自然科学版, 40(5):672-677.

赵国辉,刘健新. 2008. 汶川地震桥梁震害分析及抗震设计启示[J]. 震灾防御技术, 3(4):363-369.

周国良,崔成臣,刘必灯,等.2008. 汶川8.0级地震中几座近断层桥梁失效模式的初步探讨[J]. 震灾防御技术,3(4):370-378.

DUNCAN J M.1996. State of the art:limit equilibrium and finite element analysis of slopes [J]. J Geotech Eng ASCE, 122(7):577-596.

HOEK E, BROWN E T. 1997. Practical estimates of rock mass strength [J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 34(8):1165-1186.

SUN WEIZE, DONG JUN, CUI YUPING, et al. 2012. Study of a seismatic performance of a typical subway tunnel with initial defects [J]. Rock and Soil Mechanics, 33(Suppl 2):283-288.

Analysis on slope seismic stability assessment of Jinlong Village in Zitong of Sichuan

LIUJia-cai1,ZHANGZhan-sheng2

(1.Geological Engineering Exploration Institute of Jiangsu Province, Nanjing 211102, China; 2. Shandong Zhengyuan Construction Co Ltd, Jinan 250014, China)

Jinlong Village landslide was located in Zitong County, Sichuan and approximately 150 km east of Wenchuan. Field investigations indicated that the slope deformation was caused by the combined effects of unfavorable topographic and geological conditions and earthquakes. The sliding surface was along a contact between silty clay and mudstone. Wenchuan earthquake accelerated the creep, causing bulging of the ground surface. The factors of safety (FOS) were calculated using the limit equilibrium method (LEM) and the method of fast Lagrangian analysis of continua in 2 dimensions (FLAC). The results using the LEM indicated that the stability was clearly affected by seismic shaking, and when the PGA grew to 0.08 g, the slope reached the limit state. The shear failure surface given by numerical simulation developed on the contact between the clay and silty mudstone, which confirmed the assumed the location of sliding surfaces using LEM.

Stability assessment; Earthquake; Deformation mechanism; FLAC software; Strength reduction; Zitong, Sichuan

10.3969/j.issn.1674-3636.2014.04.687

2013-11-25;

:2014-04-03;编辑:陆李萍

刘加才(1973— ),男,高级工程师,水工环专业,主要从事水工环及地热地质研究工作, E-mail:liujc817@163.com

P642

:A

:1674-3636(2014)04-0687-06