2014年2月12日新疆于田MS7.3地震参数测定*

2014-08-02王晓欣刘瑞丰邹立晔菲陈宏峰陈运泰张立文梁建宏

王晓欣 刘瑞丰 邹立晔 袁 菲陈宏峰 陈运泰 张立文 梁建宏

1) 中国北京100081中国地震局地球物理研究所2) 中国北京100045中国地震台网中心 3) 中国石家庄050031河北行政学院

2014年2月12日新疆于田MS7.3地震参数测定*

1) 中国北京100081中国地震局地球物理研究所2) 中国北京100045中国地震台网中心 3) 中国石家庄050031河北行政学院

2014年于田MS7.3地震 矩震级 面波震级 震源机制

引言

据中国地震台网中心测定,2014年2月12日17时19分48.3 秒(北京时间)在新疆维吾尔自治区和田地区于田县(36.10°N,82.50°E)发生MS7.3地震,震源深度12 km. 此次地震发生在塔里木盆地南侧,靠近西昆仑山区域边缘的阿尔金地震带,震中位于新疆与西藏交界的无人区,平均海拔5100 m, 地震没有造成人员伤亡. 2008年3月21日于田县境内也曾发生过一次MS7.3地震,两次地震震中仅相距96 km.

截至2014年2月23日12时共记录到于田MS7.3地震余震4973次,其中ML5.0—5.9地震1次,ML4.0—4.9地震16次,ML3.0—3.9地震41次. 最大余震为2月12日17时24分43.4秒发生的MS5.7地震.

2014年于田地震发生后,中国地震台网中心和一些国际地震机构都快速测定了该地震的参数,并及时向社会发布了地震信息. 本文介绍了这些机构对本次地震参数的测定情况,并收集了国家地震台网的波形数据和震相数据,确定了该地震的震源机制解,重新测定了地震参数.

1 地震参数速报

为了使地震速报信息既快速又准确,目前我国的地震速报采取三阶段速报模式: 第一阶段是自动速报,对2014年于田地震,自动速报系统于17时26分41秒发布了在新疆于田县附近发生M7.0左右地震的信息,地震参数的测定与发布用时6分52.7秒; 第二阶段是初报,新疆地震台网在17时32分58秒,发布初报信息,即震级为MS6.9,用时13分9.7秒; 第三阶段是终报,中国地震台网中心(CENC)在17时35分27秒发布终报,地震的发震时间和地点没有变化,但发布的震级为MS7.3,用时15分38.7秒.

本次地震发生后,美国地质调查局(USGS)国家地震信息中心(NEIC)、 欧洲地中海地震中心(EMS)、 俄罗斯科学院(GSR)、 德国地学研究中心(GFZ)等地震机构也都迅速测定了该地震的发震时间、 地震位置和震级等地震参数,并在瑞士地震服务中心(Schweizerischer Erdhebendienst,2014)网站上发布了该地震的参数. 表1给出了中国地震台网中心和一些国际地震机构快速测定的2014年于田地震参数结果.

表1 中国地震台网中心和国际地震机构对2014年于田地震参数的速报结果

从本次地震的定位结果来看,仅欧洲地中海地震中心测定的震源深度为2.0 km,中国地震台网中心测定的震源深度是12.0 km,其它机构测定的震源深度均为10.0 km. 从本次地震震级测定结果来看,中国地震台网中心和俄罗斯科学院发布的震级是面波震级,二者相差0.3; 其它机构发布的震级均为矩震级,不同机构测定的矩震级差别很小,仅为0.1.

2 地震参数修订

2.1 地震参数

2.2 震级测定

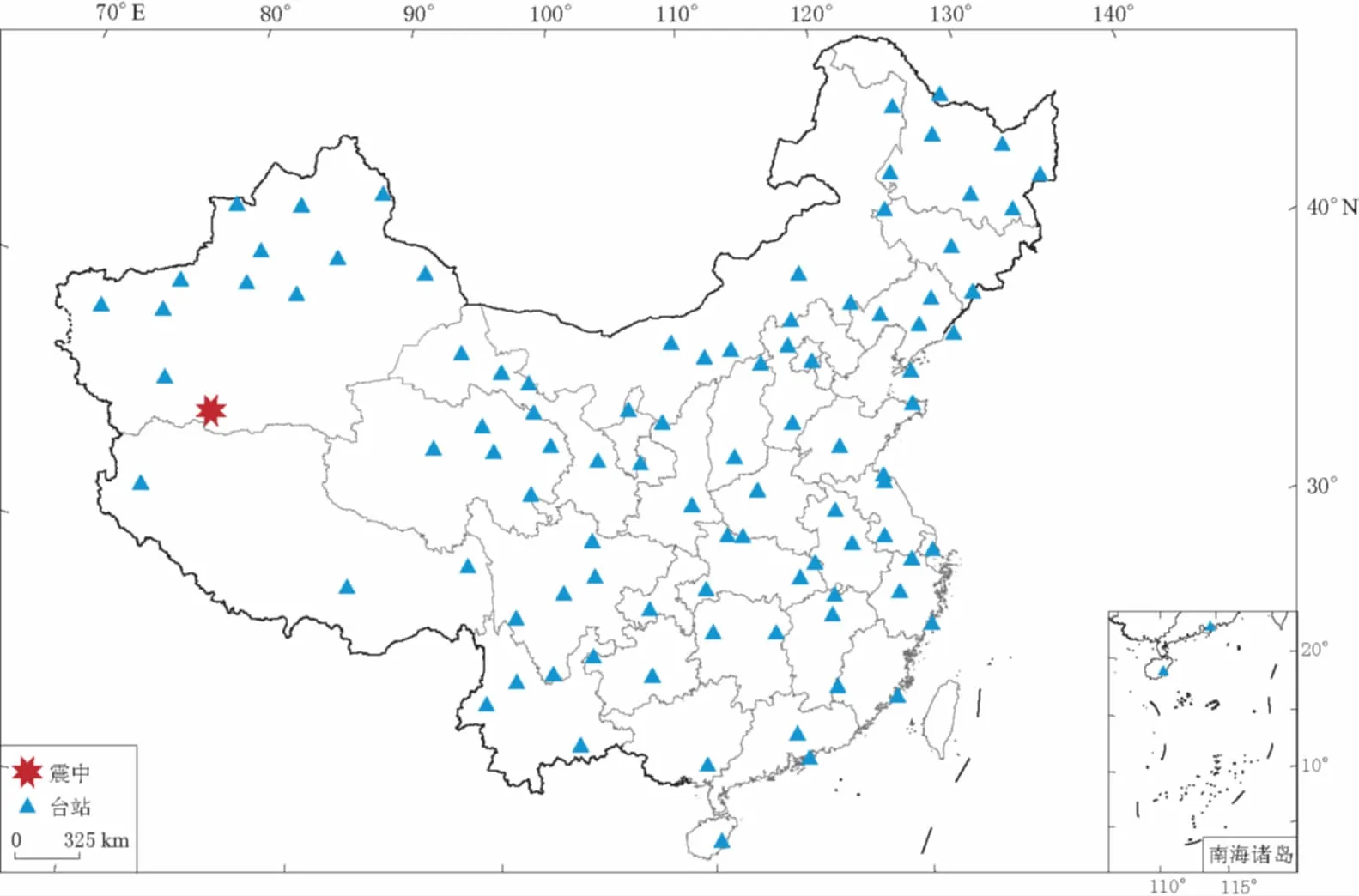

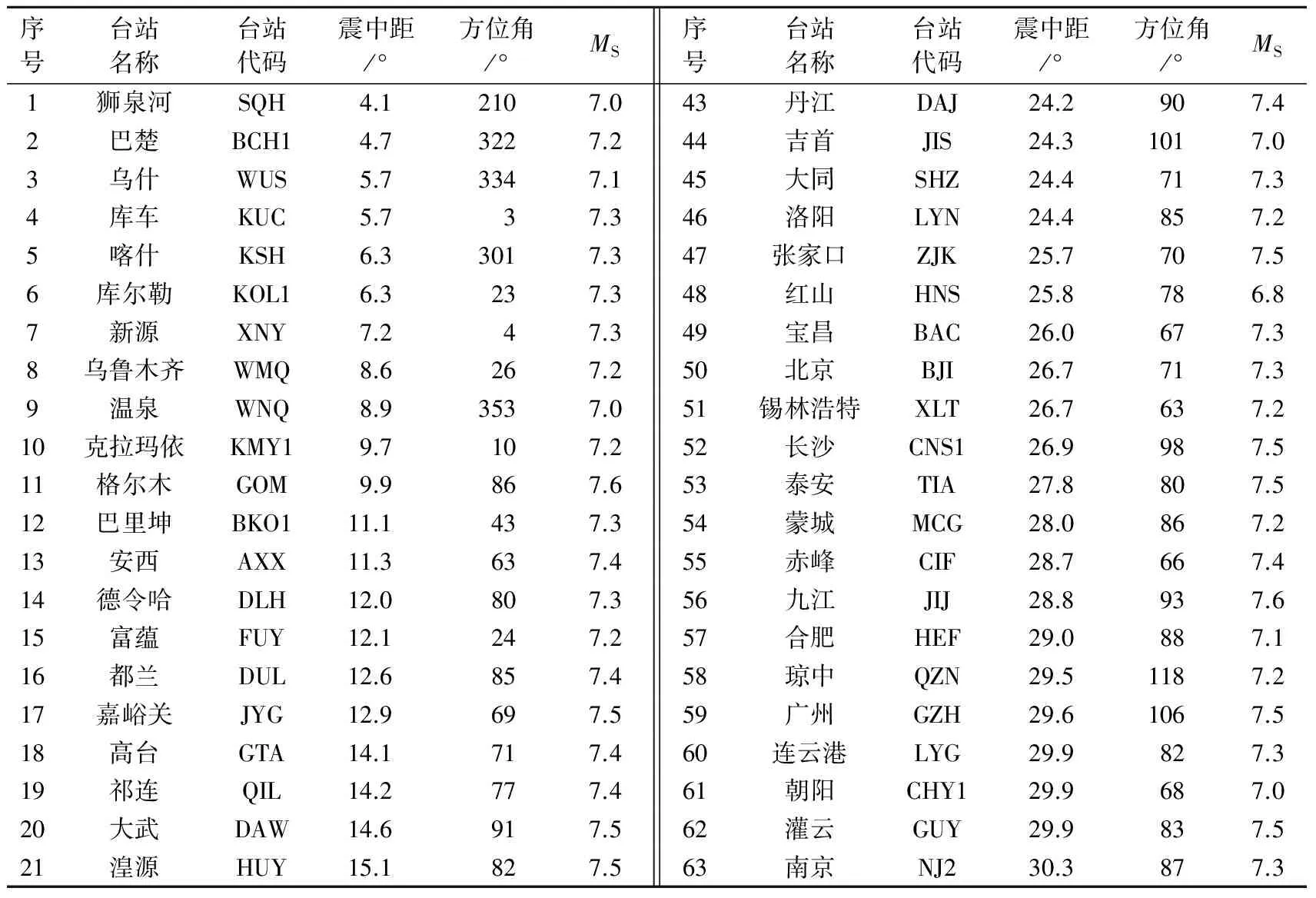

本文使用国家地震台网84个地震台站的资料测定2014年于田地震的面波震级为MS7.3,用73个台站的资料测定长周期体波震级为mB6.9,用69个台站的资料测定短周期体波震级为mb5.9,用6个台站的资料测定近震震级为ML6.9. 测定面波震级所使用的台站名称、 震中距、 方位角及测定结果见表2. 测定面波震级所使用台站的最小震中距为4.1°(狮泉河台),最大震中距为36.8°(鹤岗台),测定面波震级值最大的台站是乡城台和宾县台,震级值均为MS7.7; 测定面波震级值最小的台站是红山台,震级值为MS6.8.

图1 本文所使用的地震台站和2014于田地震主震位置分布图

序号台站名称台站代码震中距/°方位角/°MS序号台站名称台站代码震中距/°方位角/°MS1狮泉河SQH4.12107.043丹江DAJ24.2907.42巴楚BCH14.73227.244吉首JIS24.31017.03乌什WUS5.73347.145大同SHZ24.4717.34库车KUC5.737.346洛阳LYN24.4857.25喀什KSH6.33017.347张家口ZJK25.7707.56库尔勒KOL16.3237.348红山HNS25.8786.87新源XNY7.247.349宝昌BAC26.0677.38乌鲁木齐WMQ8.6267.250北京BJI26.7717.39温泉WNQ8.93537.051锡林浩特XLT26.7637.210克拉玛依KMY19.7107.252长沙CNS126.9987.511格尔木GOM9.9867.653泰安TIA27.8807.512巴里坤BKO111.1437.354蒙城MCG28.0867.213安西AXX11.3637.455赤峰CIF28.7667.414德令哈DLH12.0807.356九江JIJ28.8937.615富蕴FUY12.1247.257合肥HEF29.0887.116都兰DUL12.6857.458琼中QZN29.51187.217嘉峪关JYG12.9697.559广州GZH29.61067.518高台GTA14.1717.460连云港LYG29.9827.319祁连QIL14.2777.461朝阳CHY129.9687.020大武DAW14.6917.562灌云GUY29.9837.521湟源HUY15.1827.563南京NJ230.3877.3

续表1

注: 震中距1°≈110 km.

3 震源机制

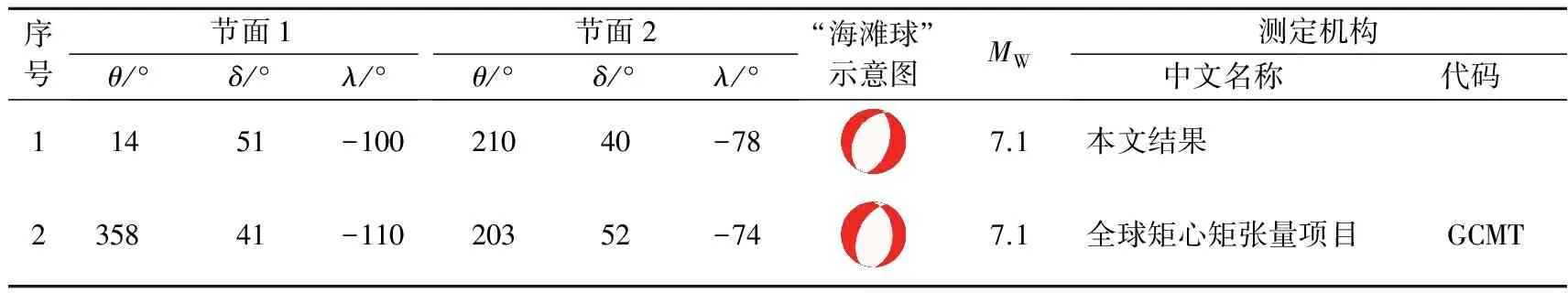

本文利用国家地震台网的准实时波形数据,采用波形拟合方法确定2014年于田地震的震源机制解(Dziewonskietal,1981). 该方法采用少量地震台站的远震长周期体波波形和面波波形记录,确定震源的地震矩张量和最佳点震源的位置参数. 通过本征值计算,可以得到地震矩张量的本征值和本征向量,亦即主应力轴的值和取向,继而计算最佳双力偶模型的两个节面解,得到本次地震的震源机制解. 其结果为: 最佳双力偶解的参数分别为节面Ⅰ: 走向62°,倾角84°,滑动角-3°; 节面Ⅱ: 走向152°,倾角84°,滑动角-174°. 该地震断层类型为走滑断层,矩震级为MW6.9.

2014年于田地震发生以后,作者和韩立波(中国地震局地球物理研究所,2014)、 赵旭(中国地震台网中心台网部应急组,2014)等国内研究人员以及全球矩心矩张量项目(Global Centroid Moment Tensor,2014)、 德国地学研究中心(GEOFORSCHUNGSZENTRUM,2014)、 美国地质调查局(USGS,2014)等国外地震机构利用数字地震台网观测资料测定了该地震的震源机制解(表3). 从表3给出的测定结果看,不同机构测定的震源机制解相当一致,断层类型均为走滑断层,矩震级均为MW6.9.

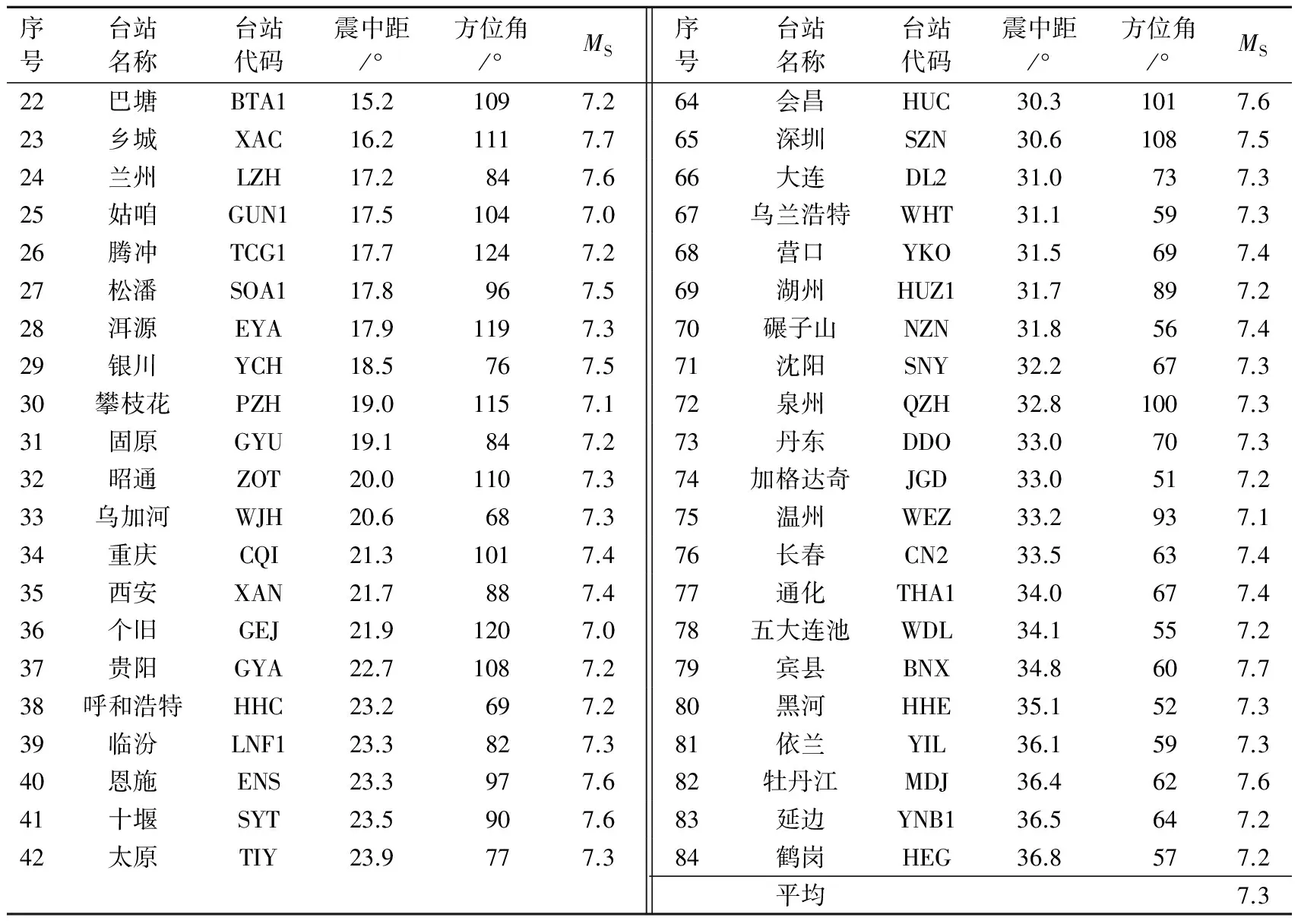

本文也测定了2008年3月21日于田MS7.3地震的震源机制解,得到最佳双力偶解的参数分别为节面Ⅰ: 走向14°,倾角51°,滑动角-100°; 节面Ⅱ: 走向210°,倾角40°,滑动角-78°. 该地震断层类型为正断层,矩震级为MW7.1. 本文和全球矩心矩张量项目(Global Centroid Moment Tensor,2008)测定的该地震的震源机制见表4.

从测定结果看,虽然2014年于田MS7.3地震与2008年于田MS7.3地震震中相距只有96 km,但两次地震的震源机制完全不同. 本次地震的震源机制为走滑断层,而2008年于田MS7.3地震的震源机制为正断层.

磁共振成像不受外界因素干扰,所得图像的组织分辨率高,任意方位均能取得胎头成像,病灶与周围组织关系显示清晰,产前畸形的检出率极高。未来将其应用在胎儿颅脑发育,功能及疾病发病原因的研究中,会取得显著的进展。

本次地震发生在阿尔金断裂带上,靠近西昆仑山区的边缘部分. 从大的构造活动地块来讲,属于青藏和西域两大活动地块区(张培震,1999),包括巴颜喀拉、 东昆仑和塔里木等3个二级活动地块和西昆仑山前、 阿尔金两个地块边界活动带. 该地块的活动边界活动带内发育了以挤压和走滑为主的活动断裂,现今浅源地震基本沿活动断裂发生(尹光华等,2008).

表3 本文和其它地震机构测得的2014年于田MS7.3地震的震源机制

注:θ为走向,δ为倾角,λ为滑动角.

表4 本文和GCMT测得的2008年于田MS7.3地震的震源机制

注:θ为走向,δ为倾角,λ为滑动角.

万永革等(2010)计算了2008年于田MS7.3地震导致周围断层的库仑破裂应力变化,并根据该地震发生的地质背景和形变模式,分析了该地震与周围地震出现正断层机制的原因,认为该区域出现正断层机制是青藏高原沿阿尔金断裂带的整体东向运动与兴都库什块体的北西向运动相互作用所导致的研究区域东西向拉张的形变模式.

我们收集了美国哈佛大学测定的该区域1976年至今的震源机制解共21个,图2给出了这些震源机制解的分布图. 从图中可以看出,在2008年于田MS7.3地震附近,基本上都是正断层; 而在2014年于田地震附近,基本都是走滑断层. 本文的测定结果与上述结果以及尹光华等(2008)、 万永革等(2010)的研究结果完全一致.

4 讨论与结论

2014年于田MS7.3地震发生以后,本文收集了国家地震台网99个地震台站的数据,对该地震的参数进行了重新测定. 分析结果表明: 本次地震的发震时刻为北京时间17时19分48.3秒,震中位置为36.14°N、 82.51°E,震源深度为10.0 km,面波震级为MS7.3,短周期体波震级为mb5.9,长周期体波震级为mB6.9. 利用波形反演方法计算该地震的震源机制解,得到最佳双力偶解的参数分别为节面Ⅰ: 走向62°,倾角84°,滑动角-3°; 节面Ⅱ: 走向152°,倾角84°,滑动角-174°. 该地震矩震级为MW6.9.

图2 研究区震源机制解分布图

从震级的测定来讲,由于所使用的公式不同、 测定方法也不同,我国测定的面波震级与美国地质调查局国家地震信息中心测定的面波震级存在0.2的系统偏差(刘瑞丰等,2006); 从震级的发布来讲,我国对外发布的震级为面波震级,而美国地质调查局、 欧洲地中海地震中心、 德国地学研究中心则把矩震级作为对外发布的首选震级. 对于2014年于田地震,中国地震台网中心对外发布的震级是面波震级MS7.3,而美国国家地震信息中心对外发布的震级是矩震级MW6.9. 矩震级是一个描述地震绝对大小的力学量,是目前量度地震大小最理想的物理量,被国际地震学界推荐为优先使用的震级标度(陈运泰,刘瑞丰,2004). 因此,无论是震级的测定方法,还是震级的发布,我们应尽快制定与宽频带数字地震观测相适应的震级测定方法和震级发布管理办法,使震级的测定与发布更加科学、 合理,并逐步与国际接轨.

陈运泰,刘瑞丰. 2004. 地震的震级[J]. 地震地磁观测与研究,25(6): 1--11.

Chen Y T, Liu R F. 2004. Earthquake magnitude[J].SeismologicalandGeomagneticObservationandResearch, 25(6): 1--11 (in Chinese).

刘瑞丰,陈运泰,Peter Bormann,任枭,侯建民,邹立晔. 2006. 中国地震台网与美国地震台网测定震级的对比(Ⅱ): 面波震级[J] . 地震学报,28(1): 1--7.

Liu R F, Chen Y T, Bormann P, Ren X, Hou J M, Zou L Y. 2006. Comparison between earthquake magnitudes determined by China seismograph network and U.S. seismograph network (Ⅱ): Surface wave magnitude[J].ActaSeismologicaSinica, 28(1): 1--7 (in Chinese).

万永革,沈正康,盛书中,徐晓枫. 2010. 2008年新疆于田7.3级地震对周围断层的影响及其正断层机制的区域构造解释[J]. 地球物理学报,53(2): 280--289.

Wan Y G,Shen Z K,Sheng S Z,Xu X F. 2010. The mechanical effects of the 2008MS7.3 Yutian,Xinjiang earthquake on the neighboring faults and its tectonic origin of normal faulting mechanism[J].ChineseJournalofGeophysics,53(2): 280--289 (in Chinese).

尹光华,蒋靖祥,吴国栋. 2008. 2008年3月21日于田7.4级地震的构造背景[J]. 干旱区地理,31(4): 543--549.

根据对人教版高中语文必修教材现代散文部分的分析,可以看出散文选材具有生活性与广泛性、表达自由性与灵活性的审美特征,拉近了作者、学生与文本的距离。因而,现代散文“研讨与练习”题的设计也既灵活又多样,并遵循学生的认知发展规律,尊重学生的个体性差异。例如,必修4短文三篇中富尔格姆的《信条》,其“研讨与练习”题要求学生联系生活体验阐释自己对“信条”的理解,且可以与教师、同学交流互动;还有《父母与孩子之间的爱》的练习是要学生联系实际对作者的看法做一番评价。这些课后训练既发挥了学生逻辑思维能力,也锻炼了学生组织和运用语言的能力。

Yin G H, Jiang J X, Wu G D. 2008. Tectonic background of theMS7.4 earthquake at Yutian on March 21,2008[J].AridLandCeography, 31(4): 543--549 (in Chinese).

张培震. 1999. 中国大陆岩石圈最新构造变动与地震灾害[J]. 第四纪研究,(5): 404--411.

Zhang P Z. 1999. Late Quaternary tectonic deformation and earthquake hazard in continental China[J].QuaternarySciences, (5): 404--411 (in Chinese).

中国地震局地球物理研究所. 2014. 2014年2月12日新疆维吾尔自治区和田地区于田县7.3级地震[EB/OL]. [2014-02-20]. http:∥www.cea-igp.ac.cn/tpxw/269348.shtml.

Institute of Geophysics, China Earthquake Administration. 2014. TheMS7.3 earthquake in Yutian County, Hetian Region, Xinjiang Uygur Autonomous Region on 12 February 2014[EB/OL]. [2014-02-20]. http:∥www.cea-igp.ac.cn/tpxw/269348.shtml (in Chinese).

中国地震台网中心台网部应急组. 2014. 2014年2月12日新疆维吾尔自治区和田地区于田县7.3级地震(36.1°N, 82.5°E)[EB/OL] . [2014-02-20]. http:∥www.csi.ac.cn/manage/eqDown/31RollingTop/Ball.html.

Earthquake Emergency Group, Seismographic Department, China Earthquake Networks Center. 2014. TheMS7.3 earthquake in Yutian County, Hetian Region, Xinjiang Uygur Autonomous Region on 12 February 2014[EB/OL]. [2014-02-20]. http:∥www.csi.ac.cn/manage/eqDown/31RollingTop/Ball.html (in Chinese).

Dziewonski A M, Chou T A, Woodhouse J H. 1981. Determination of earthquake source parameters from waveform data for studies of global and regional seismicity[J].JGeophysRes, 86(B4): 2825--2852.

Global Centroid Moment Tensor. 2008. Global CMT catalog[EB/OL]. [2014-02-20]. http:∥www.globalcmt.org/cgi-bin/globalcmt-cgi-bin/CMT4/form?itype=ymd&yr=2008&mo=3&day=20&oyr=1976&omo=1&oday=1&jyr=1976&jday=1&ojyr=1976&ojday=1&otype=nd&nday=1&lmw=0&umw=10&lms=0&ums=10&lmb=0&umb=10&llat=-90&ulat=90&llon=-180&ulon=180&lhd=0&uhd=1000<s=-9999&uts=9999&lpe1=0&upe1=90&lpe2=0&upe2=90&list=0.

Global Centroid Moment Tensor.2014.Global CMT catalog[EB/OL]. [2014-02-20]. http:∥www.globalcmt.org/cgi-bin/globalcmt-cgi-bin/CMT4/form?itype=ymd&yr=2014&mo=2&day=12&oyr=1976&omo=1&oday=1&jyr=1976&jday=1&ojyr=1976&ojday=1&otype=nd&nday=1&lmw=0&umw=10&lms=0&ums=10&lmb=0&umb=10&llat=-90&ulat=90&llon=-180&ulon=180&lhd=0&uhd=1000<s=-9999&uts=9999&lpe1=0&upe1=90&lpe2=0&upe2=90&list=0.

GEOFORSCHUNGSZENTRUM.2014.GFZ event gfz2014czlp[EB/OL]. [2014-02-20]. http:∥geofon.gfz-potsdam.de/data/alerts/2014/gfz2014czlp/mt.txt.

Schweizerischer Erdhebendienst.2014.EQ information[EB/OL]. [2014-02-20]. http:∥www.seismo.ethz.ch/eq/latest/eq_detail_w/index_EN?id=c21pOmdvdi51c2dzL291dC4yNDEwNDUtMC4zNDQzMDcyMDIxNjQxODUvMjA

xNDAyMTIxMDQzMjMvb3JpZ2luLzE=.

USGS.2014.USGS CMT catalog[EB/OL]. [2014-02-20].http:∥earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usc000mnvj#scientific_moment-tensor.

Determination of the parameters for the 12 February 2014 YutianMS7.3 earthquake in Xinjiang Uygur Autonomous Region

1)InstituteofGeophysics,ChinaEarthquakeAdministration,Beijing100081,China2)ChinaEarthquakeNetworksCenter,Beijing100045,China3)HebeiAcademyofGovernance,Shijiazhuang050031,China

2014 YutianMS7.3 earthquake; moment magnitude; surface wave magnitude; focal mechanism

10.3969/j.issn.0253-3782.2014.03.017.

地震行业专项(200708024,200708037)资助.

2014-02-27收到初稿,2014-04-02决定采用修改稿.

e-mail: xxnwang@seis.ac.cn

10.3969/j.issn.0253-3782.2014.03.017

P315.3

A

王晓欣, 刘瑞丰, 邹立晔, 袁菲, 陈宏峰, 陈运泰, 张立文, 梁建宏. 2014. 2014年2月12日新疆于田MS7.3地震参数测定. 地震学报, 36(3): 522--528.

Wang X X, Liu R F, Zou L Y, Yuan F, Chen H F, Chen Y T, Zhang L W, Liang J H. 2014. Determination of the parameters for the 12 February 2014 YutianMS7.3 earthquake in Xinjiang Uygur Autonomous Region.ActaSeismologicaSinica, 36(3): 522--528. doi:10.3969/j.issn.0253-3782.2014.03.017.

研究简报