改革开放以来历届三中全会对农村改革认识的飞跃

2014-07-31刘锋

刘 锋

(北京大学 马克思主义学院,北京 100871)

农民富裕则国富,农村小康则国强,农业的现代化是实现社会主义现代化的基础。改革开放以来,8次三中全会从不同的层面对农村改革发展进行艰辛探索,认识上不断更新,实践上不断飞跃,改革的红利在农村得到彰显。这使得中国共产党赢得了广泛的群众基础,社会主义制度的优势得到充分发挥。回顾新时期党的历届三中全会对农村改革认识的飞跃,旨在更好地解决当前现代化进程中的“三农”问题。

一 十一届三中全会至十四届三中全会:农村改革的起步、整顿与深化

这一时期中国农村改革的历程异常艰辛,经过了改革的起步、治理与整顿、体制机制的深化改革等阶段。经过改革不仅扭转了1978年以前农村的极“左”政策,初步形成了中国特色社会主义新农村的经营体制;农村社会化服务体系也基本形成。这一时期的改革为整个国民经济的改革和发展奠定了基础。具体情况见表1。十一届三中全会标志着我国实现了从“文革”到改革的转折,而伟大的改革历程是以广袤而又落后的农村为突破口的。为什么选择农村而不是城市呢?因为“‘文革’的十年动乱,全国农村受害最深,农业损失最重,农民利益牺牲最大。”[1]因此,再次走“农村包围城市”的道路,由农村的改革带动城市的改革是历史发展之必然趋势。全会通过《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定(草案)》和《农村人民公社工作条例》,再加上万里发表《尊重生产队的自主权》等,成为推动农村改革的重要思想。这些重要思想并不是三中全会突然作出的,实际上三中全会之前的中央工作会议曾把“如何进一步贯彻执行以农业为基础的方针,尽快把农业生产搞上去”[2]作为三项议题之一,进行过积极的探索。

表1 十一届三中全会至十四届三中全会关于农业农村改革状况

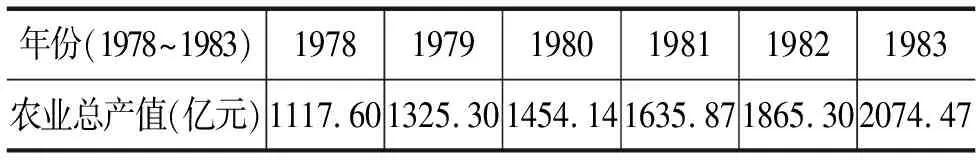

而三中全会针对农业经营管理体制高度集中,分配机制严重平均主义等弊端,深入地讨论了农业问题,把农业和农村工作摆在一个重要的地位,制定了加快农业发展的一系列政策。全会指出:必须认真执行按劳分配的社会主义原则,按照劳动的数量和质量计算报酬,克服平均主义;社员自留地、家庭副业和集市贸易是社会主义经济的必要补充部分等。这些措施并没有完全摆脱“左”的影响,但客观上启动了中国农村改革的新征程,为搞活农村、加强农业基础地位、提高农民生活水平注入了活力。经过6年的改革,农村的发展成就显著,呈现稳步增长趋势。就农业总产值而言,以每年将近200亿元的总产量不断增长。具体状况见表2。

表2 1978~1983年农业总产值

为了加快改革步伐,全面推进改革,十二届三中全会适时地将改革重点由农村转移到城市,通过《中共中央关于经济体制改革的决定》。决定指出:改革是为了打破僵化模式,自觉运用价值规律,充分重视经济杠杆的作用,建立充满活力的社会主义经济体制。这些决策对农业的发展、农村的繁荣都具有重要深远意义。然而,80年代中期,“新的经济改革措施导致了国民经济出现过热的现象”[3]。尤其是物价的涨幅过大,“一九八八年价格闯关失利,出现大抢购,乃至于发生挤兑之后,国家采取了紧缩政策,乡镇企业得不到贷款”[4],发展受到限制。再加上资产阶级自由化思潮的泛滥所带来的消极影响,部分地区经济秩序混乱,农村发展和农业生产受到重创。仍以农业总产值而言,1984至1986年和改革初期的状况一样,稳步增长。然而,从1986年开始每年增长多达400至500亿元,表现出明显的过热过快现象。具体情况见表3。

表3 1984~1989年农业总产值

另外,我们也可以根据1981至1988年农村工业增长的态势,来透视这些年农村改革与发展状况。1984年农村工业的增长数额是64.5亿元,是1981年至1983年增长总量的1.5倍,表现出明显的过热过快情形。经过党的政策的调整与整顿,到了1986至1988年前后逐渐趋稳。具体情况见表4[5]。

表4 1981~1988年农村工业的增长(上年产值=100)

对此,1988年十三届三中全会顺势召开,提出要增加农副产品、轻纺产品等有效供给,压缩社会总需要,推动价格改革在内的综合改革,进而“把建设和改革的重点切实放到治理经济环境和整顿经济秩序上来”[6]。这次全会通过了《关于价格、工资改革的初步方案》,初步恢复了农村、城市改革发展的稳定局面。

90年代初期,苏东巨变引起世界社会主义震荡,国内围绕姓“资”姓“社”、姓“公”姓“私”的争论此起彼伏。中国改革向哪去,三中全会以来的农村改革路线等会不会变,我们搞的社会主义还行不行,最根本的是社会主义到底是否可以搞市场经济?在南方谈话的指导下,党的十四大和十四届三中全会作出了建立社会主义市场经济体制的目标,并提出深化农村经济体制改革,“掀开了当代中国经济转轨、社会转型、发展方式转变的大幕”[7]。十四届三中全会首次明确提出“三农”概念,把农业、农村和农民问题作为实现社会主义现代化的根本问题。全会提出要稳定党在农村的基本政策,深化农村改革,加快农村经济发展,增加农民收入,进一步增强农业的基础地位,争取在20世纪末让农民的生活由温饱达到小康。要坚持以家庭联产承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制,加快农村教育的改革,着力发展乡镇企业等。由于“农业现代化的过程同时也是农业中的商品经济代替自然经济的过程”[8],这次全会将市场规则引进农业生产领域,统购统销的陈旧体制宣告结束,农村经济走上市场经济轨道,从根本上突破计划经济模式。这一举措影响着千家万户的生产与生活,对中国特色社会主义新农村的建设产生重要影响。

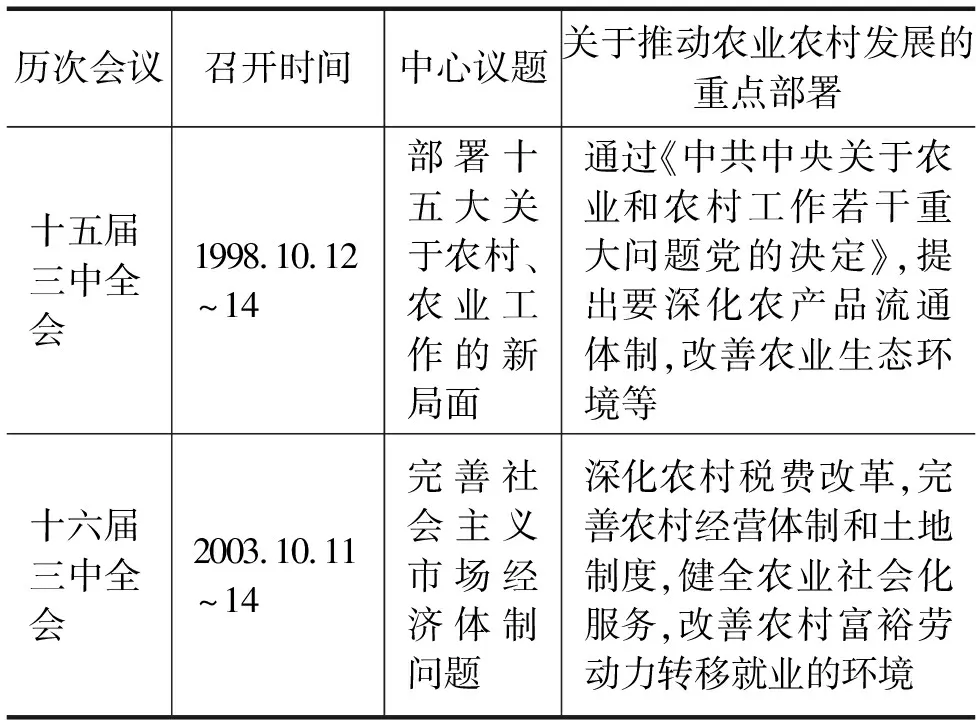

二 十五届三中全会至十六届三中全会:农村发展的体制变革与整体规划

在中国农村改革20周年之际,面对经济全球化的挑战和亚洲金融危机的冲击,党的十五届三中全会充分肯定1978年以来农村改革的成就,针对新的问题进行了整体规划,通过了《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题党的决定》,引发中国农村的新解放。而二十一世纪伊始,党的十六届三中全会将“三农”问题由基础地位提升到“重中之重”,再次提出要深化农村改革,完善农村经济体制,将“市场”深深地引入农业、农村的发展当中,农村的改革发展进入整体性的转轨时期,基本概况见表5。十五届三中全会是“新中国农业和农村工作中具有历史意义的第三次三中全会”[9],明确提出加强农业基础地位,深化农村改革,坚持以市场为导向,把农业放在经济工作的首位,作出了建设中国特色社会主义新农村的重大决策。有论者提出了建设新农村的具体思路:“以市场作为资源配置的基本手段……经由家庭经营、乡镇企业、小城镇和城乡一体化的过程实现农村现代化。”[10]全会再次重申农村的基本经济体制和经营制度稳定不变,将实现农业现代化看作一项长期的使命。而从小康到温饱的转型中,农村经济建设、精神文明和民主法制建设等都存在亟待解决的问题。对此,全会提出了到2010年社会主义新农村建设的经济、政治、文化等层面的目标,并进行了详细规划。譬如,深化农产品流通体制改革,优化农业和农村的经济结构,推进农村精神文明建设等。全会通过的《决定》从十个方面促进中国农村的改革和体制的转型,表明党对农村改革发展规律认识的深化,不仅“极大地调动了亿万农民的积极性,解放和发展了生产力,带来了农村经济和社会发展的历史性变化”[11],为促进国民经济的持续快速增长和社会稳定作出了重要贡献。

表5 十五届三中全会至十六届三中全会关于农业农村改革状况

为了适应我国加入WTO之后的现实需要,以及全面建设小康社会的新要求,党的十六届三中全会通过了《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》,提出了要逐步破除城乡二元经济结构的旧体制,统筹城乡发展等,开启了新世纪以来农村发展的全景式改革。全会明确了土地家庭承包经营是农村基本经济制度的核心,要加快建设全国统一市场,深化农村改革,完善农村经济体制。“新农村建设的核心是立足农村,从增加农民广泛福利的角度来打开建设社会主义新农村的思路。”[12]对此,全会指出农户在承包期内可依法、自愿、有偿流转土地承包经营权,逐步发展适度的规模经营,发展多种形式的农村专业合作组织,来增加收入。要改革征地制度;深化农村税费改革,取消农业特产税;推进农村义务教育体制的综合改革,探索建立农业保险制度等,从而切实减轻农民负担。土地流转制度、免除农业税和农村义务教育的改革是中国历史上的一大创举,是改革开放以来减轻农民负担、增加农民的财产权收入的重大举措。全会也提出要改善农村富余劳动力转移就业的环境。具体要通过建立培训机制、乡镇企业改革、取消对农民进程就业的限制,深化户籍制度改革等。

总之,十六届三中全会针对农村改革等问题,考虑到“城乡居民收入差距过大,分配秩序混乱,农村社保体系有待完善”[13]等现状,决定以“完善”为主题,进行大刀阔斧地改革,从而为我们展示了一个前景:“一个拥有庞大农村人口的中国,如果能够把这个问题解决好,的确将是个世界奇迹”[14]。十多年来,以人为本、全面协调可持续的发展局面初步形成。数亿农民的生产与生活,农村的经济增长方式、现代农村的社会结构都发生着剧烈变化。

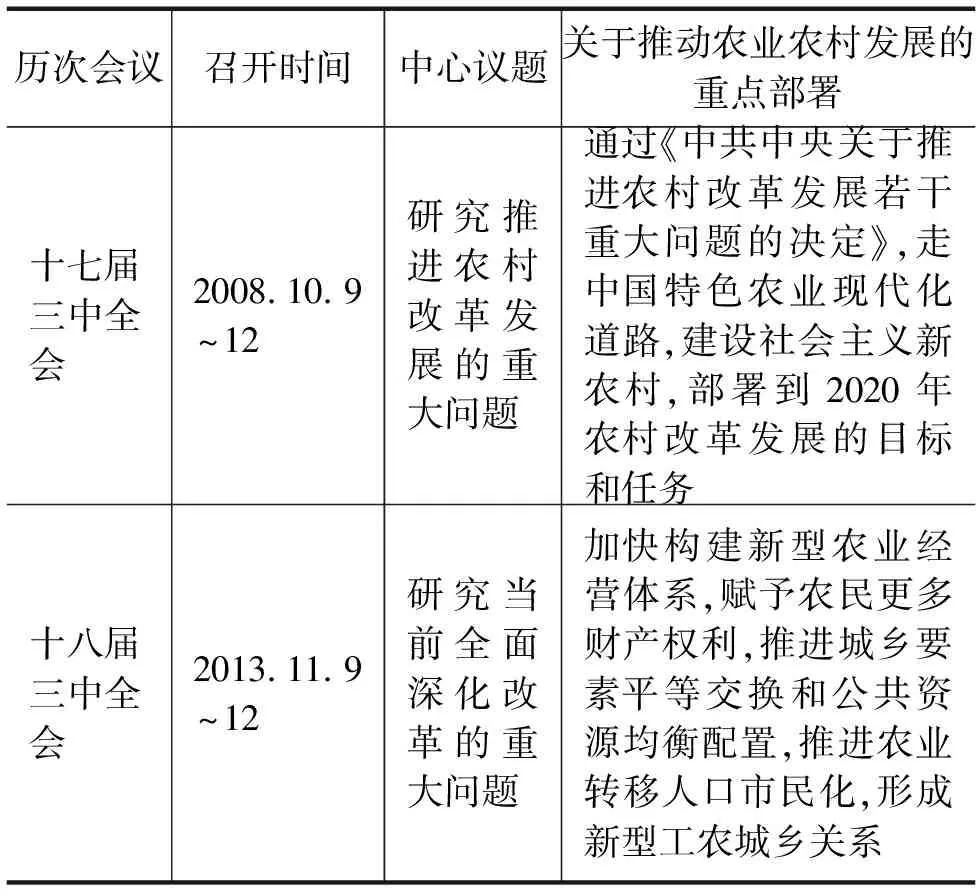

三 十七届三中全会至十八届三中全会:农村改革的战略部署与展望

2008年全球发生特大经济危机,世界经济形势不容乐观。此时,中国改革已经走过了30个年头,“中央颁发了十个以指导农业农村工作为主题的‘一号文件’。80年代的五个中央‘一号文件’主要针对传统计划经济弊端,实行市场取向改革。新世纪初五个中央‘一号文件’主要是调整国家和农民的关系,统筹城乡发展。”[15]总结中国农村改革发展的30年的成就与经验,开启农村改革新时代,势在必行。党的十七界三中全会再次聚焦中国农村改革问题,提出了2020年的宏伟目标,以及实现其目标的原则等。而党的十八届三中全会以“全面”为特点,提出了各领域深化改革的要求。从收入分配到行政体制,再到社会保障、生态文明制度等,各项改革综合配套、整体推进。中国农村再次迎来改革的春天,基本概况见表6。

十七届三中全会召开之前,胡锦涛专程到安徽视察,释放了要深化农村改革的信号,标志着中国农村的改革迎来了崭新时代。市场化取向的改革,已经为中国农村的发展注入无限活力,农民生活水平大幅度提高,贫困人口锐减。但是,城乡居民收入差距拉大、城乡二元结构亟待根本扭转、农业发展面临市场和生态环境的压力等“三农”工作中的问题,考验着我们党。譬如,“农民增收一直是农业和农村工作的重点,取消农业税等惠农政策使农民收入获得持续较快增长。但是,城乡收入差距并没有因此缩小”[16]。对此,这次全会按照党的十七大关于走中国特色农业现代化道路、形成城乡经济发展一体化的要求,提出了新的形势下推动农村改革发展的目标任务、重大原则和具体措施,也展望了到2020年农村改革发展的宏伟蓝图。

表6 十七届三中全会至十八届三中全会关于农业农村改革状况

农业基础最需要加强,农村发展需要扶持,农民增收最需要加快。这是十七届三中全会最鼓舞人心的举措。全会在总结中国农村改革30年的基础上,认为我国基本上进入了以工促农、以城带乡的新阶段,走中国特色农业现代化道路是现实要求。由于“市场经济条件下农业的稳定发展只能依靠制度建设”[17],所以,全会指出农村制度建设是推进农村改革的关键,即要稳定和完善基本经营制度、健全土地管理制度和农村民主管理制度、建立现代农村金融制度等。另外,要通过农业结构的调整、基础设施建设等,来积极发展现代农业,提高农业综合生产能力。还要加快发展农村文化、教育、医疗卫生等事业,完善社会保障、扶贫开发、防灾减灾和社会管理等体系,进而在发展农村公共事业的基础上,促进农村全面进步。当然,推动农村的改革要靠党的领导。因此,全会也提出了加强农村基层党组织建设、基层干部和党员队伍建设等任务。

当前,中国改革进入深水区、攻坚期,以习近平为核心的新一届领导集体围绕发展方式粗放、城乡区域发展和居民收入分配差距拉大、社会矛盾凸显等问题,敢于啃硬骨头,贯彻党的十八大关于“五位一体”的总布局,坚持全面的改革观。党的十八界三中全会创造性地提出了“六个紧紧围绕”的总要求,发展了“五位一体”的基本思想,描绘了深化改革的新蓝图。全会明确指出:“城乡二元结构是制约城乡发展一体化的主要障碍。”[18]要健全体制机制,构建新型工农城乡关系,使现代化成果与农民共享。为了实现这一目标,全会提出要加快构建新型农业经营体系,发展多种形式规模经营;“赋予农民更多财产权”“推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置”“完善城镇化健康发展体制机制”[18]。根据发达国家的经验来看,“必须逐步提高城镇人口比例,否则现代化难以实现”[19]。对此,全会也明确了以人为核心的城镇化方向,以及农业转移人口市民化的政策等,为推进城乡一体化发展提供了政策导向。蓝图已经绘就,关键要增强改革信念,增强机遇意识和底线思维,高举农村改革的大旗,更有效地释放农村改革活力。而“现行农村基本制度是中国过去30年保持了发展中稳定的秘密,也是未来30年中国走出中等收入陷阱的最大制度红利之一”[20]。因此,贯彻落实十八届三中全会关于中国农村改革的方针,要保持现行的基本制度长期不变以及相关政策基本稳定,渐进式地推进中国农村改革又好又快发展。

结语

改革就是解放和发展生产力,是历史性的巨变。这种变化使“现存的特权者受到限制,而非特权者的经济与社会地位逐步改善”[21]。“改革对于农民是替代物”,农民可以是现存秩序的堡垒或革命的部队,这取决于“现有制度能在多大程度上按照他们的想法去满足他们切近的经济和物质利益”[22]。通过改革开放以来8次三中全会的横向研究和纵向比较分析,可以发现我党推动农村改革的领域之广泛,即从基本制度到具体体制机制,从局部改革到整体推进,从农村经济层面的改革到基层民主政治建设、精神文明、农业生态、党建等层面。改革力度不断加强,相关措施不断完善和细化,农村的活力、农业的潜力、农民的创造力不断被激发出来,呈现改革发展突飞猛进之势。农村改革吹起了中国改革的浪潮,成为中国改革开放的突破口。循着“农村包围城市”的道路,农村改革和城市发展相互推进,逐渐深化,是改革开放36年来农业增收、农村发展、农民富裕的重要法宝。当前,在农村改革中,出现土地流转问题、土地承包与补偿问题、城乡发展一体化问题、农民向市民转化问题、农村基层民主建设问题等。这些都需要我们坚定改革信念,强化底线思维,按照党的十八届三中全会涉农条款的部署,着力破解制约农村改革发展体制机制的根本性难题,最终通过全面深化农村改革来解决。在推进社会主义新农村的建设中,真正让农民过上小康、有尊严的生活。

参考文献:

[1] 文道贵.从党的经济工作视角看十一届三中全会的历史意义[J].社会主义研究,2009(1).

[2] 李杨,杨中旭.改变中国的36天——十一届三中全会重大决策出炉幕后[J].协商论坛,2008(12).

[3] [英]理查德·伊文思.邓小平传[M].北京:国际文化出版公司,2013:324.

[4] 陆学艺,温铁军等.将农民转移出来[N].四川政协报,2003-11-20.

[5] 吴敬琏.1988年中国经济实况分析[M].北京:中国社会科学出版社,1991:77.

[6] 中共中央文献研究室编.十三大以来重要文献选编(上)[M].北京:人民出版社,1991:343.

[7] 任仲平.改变中国历史命运的历史抉择——写在社会主义市场经济体制确立20周年之际[N].人民日报,2012-07-10.

[8] 王伟光.建设社会主义新农村的理论与实践[M].北京:中央党校出版社,2006:4.

[9] 龚育之.新中国农业和农村工作中具有历史意义的三次三中全会[J].农村经营管理,1999(10).

[10]陆学艺.中国社会主义道路与农村现代化[M].南昌:江西人民出版社,1996:6.

[11]李海鸥.继续推进农村改革——学习党的十五界三中全会《决定》体会[J].政策,1998(12).

[12]潘维,贺雪峰.社会主义新农村建设的理论与实践[M]. 北京:中国经济出版社,2006:12.

[13]张卓元.以完善为主题推进市场经济体制建设[J].红旗文稿,2003(22).

[14]李君如.十六届三中全会解读:深化经济体制改革的历史性决策[N].中国青年报,2003-10-29.

[15]陈锡文.“一号文件”是农民的福音[N].光明日报,2009-02-10.

[16]蔡庆悦.党的十七届三中全会《决定》解读:在新的历史起点上推进农村改革发展[J].前线,2008(11).

[17]温铁军.中国农村基本经济制度研究:“三农”问题的世纪反思[M].北京:中国经济出版社,2000:13.

[18]中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议文件汇编[Z].北京:人民出版社,2013:39-41.

[19]陆学艺.“三农论”:当代中国农业、农村、农民研究[M].北京:社会科学文献出版社,2002:184.

[20]贺雪峰.改革语境下的农业、农村和农民——十八届三中全会《决定》涉农条款解读[J].人民论坛·学术前沿,2014(3).

[21]Albert O.Hirschman.Journeys Toward Progress[M].New York:Twentieth Century Fund,1963:267.

[22][美]塞缪尔·P.亨廷顿.变化社会中的政治秩序[M].王冠华,刘为,等译.上海:上海人民出版社,2008:310.