高校学生干部领导力的构成及开发策略*

2014-07-31唐杰

唐 杰

(盐城师范学院 城市与资源环境学院,江苏 盐城 224051)

近年来,随着高校招生规模的不断扩大,高校学生干部的作用日益凸现。作为高校开展思想政治教育的重要帮手,高校学生干部是未来社会干部的后备力量,同时还担负着校园文化建设的重任。因此,提升高校学生干部素质与能力的课题,引起了学者广泛的研究,学生干部的领导力研究是其中热点之一。对学生干部领导力进行研究,不仅具有重要的理论价值,还具有重要的实践意义;同时,也是提升高校学生干部就业能力和就业质量的重要途径[1]。20世纪80年代,美国就兴起了以培养美国未来领导人为主题的大学生领导力教育,而我国关于大学生的领导力教育,尤其是对学生干部的教育尚未形成体系。因此,研究高校学生干部领导力的构成要素及其开发策略具有重要的现实意义。

一、领导力的概念及其开发理论

1.领导力的概念

领导学作为一门与理论和实践联系都非常紧密的学科,其涉及的知识多元而复杂。尽管领导力在社会科学中得到广泛的关注与研究,我们也很容易识别出领导力的大小,但是要给领导力科学地、准确地定义却非常困难。

由于领导力内涵的复杂性,长期以来领导力一直没有统一的定义。“几乎有多少人试图定义领导力,就有多少‘领导力’的相关定义”,斯托戈第尔指出领导力定义的多样化[2]。国外学者约翰·马克思·威尔认为,领导力就是影响力。约翰·安东纳基斯、安纳·T·茜安西奥罗、罗伯特·J·斯滕伯格认为,“领导者和追随者相互影响过程的本质,因之产生的结果,以及领导者个性和行为、追随者认知和领导者信用及其环境等是如何决定这一过程的。我们认为,真实可信且有效的领导力,其必要条件是能够培养出追求崇高目标、斗志昂扬的追随者,并且能通过合乎道德的手段取得合乎道德的结果。”[3]国内学者刘银花、姜法奎认为,领导力就是居于一定的组织结构中,在实现组织目标的过程中领导者所具有的影响力[2]。由此可以看出,领导力的核心在于影响力,即领导者对追随者的影响力。

对高校学生干部而言,有观点认为领导力即处于领导地位的大学生已经具备或需要掌握的一系列能力,比如,自我认知能力、人际关系能力、适应能力、创新思维能力等。也有观点认为,领导力就是大学生通过充分利用自身和周围的资源以掌握一定能力,从而最终实现自我和团体目标的过程。综上所述,高校学生干部的领导力可以认为是学生干部为了实现自身和组织目标而所需具备的影响他人的能力。

2.领导力开发理论

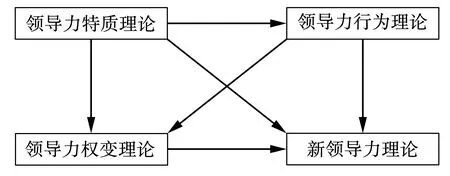

对领导力进行开发必须要有坚实的理论作指导。有关领导力理论的研究一直是管理学研究的热门话题,对领导理论的研究实质上就是研究领导的有效性,研究影响领导有效性的因素以及怎样提高领导的有效性。对于领导力理论的研究经历了领导力特质理论、领导力行为理论、领导力权变理论和新领导力理论几个阶段[4]。

图1 领导力理论演变

(1)领导力特质理论

领导力特质理论起源于20世纪初的“伟人”理论,这种理论认为是那些异乎寻常的杰出人士改变了人类历史。按照“伟人”理论的观点,存在某些特质将领导者与非领导者区分开来。这一时期,研究者将精力集中于与领导力有关的个体差异研究。他们认为,在领导者与被领导者之间、有效的领导者和无效的领导者之间、高层领导者与被领导者之间存在某些个人特质上的差异[5]。早期的特质论甚至认为领导特质是天生的。但经过调查研究发现,领导力特质理论并不能很好地解释领导者的行为,因为该理论过于强调领导者的品质特征、价值观念以及生活方式。

(2)领导力行为理论

由于领导力特质理论对下属需要、情境因素的忽视,以及没有区分和指明各种特质之间的相对重要性,致使该理论不能很好地解释领导者的行为,没有达到预期的结果,许多研究者开始将精力集中在领导者行为的研究。领导力行为理论产生于20世纪50年代,主要对领导者的工作风格和行为对领导有效性的影响进行研究,主要理论包括:勒温的三种领导方式理论、利克特的领导风格理论、领导四分图理论、领导方格理论以及坦南鲍姆和施密特的连续统一体理论。这些理论主要是从关注人和关注生产两个维度,以及以领导者为中心和以下属为中心的角度对领导行为进行分类[6]。但由于没有考虑影响领导者成功和失败的情境因素(任务结构、领导成员关系、领导权威、下属的主导性需求等),导致该理论在解释领导行为类型与群体工作绩效之间的一致性关系上作用有限。

(3)领导力权变理论

随着领导力特质理论与行为理论研究的深入,越来越多的学者致力于具体的领导方式在不同的情境下会产生怎样效果的研究,继而产生了领导力权变理论。领导力权变理论弥补了领导力行为理论的不足,它是一种关于领导者在不同的情境因素下,如何选择相应的领导方式并最终达到理想的领导效果的理论。主要包括菲德勒的领导权变模型、埃文斯和豪斯的路径目标理论和领导者参与模型等。领导力权变理论的最大贡献在于赋予领导艺术化色彩,同时对领导的判断不再局限于道德标准[7]。但在实践中,我们难以确定领导成员关系以及任务结构等变量,这使得领导力权变理论应用受到限制。

(4)新领导力理论

传统的领导力理论只研究管理层面上的领导,关注点集中在对追随者的监管,倾向于维持组织的现状。但随着全球范围内商业竞争的加剧、成员对组织的承诺与忠诚感缺失,对领导者激发组织成员的动机与热情、提升个体道德水平和组织业绩的研究越来越多,从而产生了新领导理论。新领导理论是对这一时期出现的愿景型、魅力型以及变革型领导理论的统称。相对于传统的领导力理论,新领导理论[8]具有以下几个特点:一是新领导理论不是在“物理”的层面,而是在象征和情感的层面讨论领导过程;二是新领导理论超越了传统理论仅围绕单一变量对交易型领导进行阐释的局限,而从特质、行为和情境各个视角,全方位刻画超越交易关系的领导;三是新领导理论重视领导者如何有效运用其特质与行为,促使组织中个体和整个组织文化转变,反映着一种基于人文主义的、整体的和交互的视角。

(5)理论评述

领导力理论的发展历程为我们研究领导力开发提供了理论依据。在过去的一个世纪里,西方学者对领导力的研究实现重要转变:第一个转变是从领导力是领导者天生(固有)的向领导力是可以培养的转变[9]。这个转变来源于领导力特质理论向领导力行为理论等的转变。特质理论与行为理论的差异在于,特质理论认为领导是天生的,而行为理论认为,领导者具有的一些行为可以培养,可以通过一些有效的培训项目培养个体的行为模式,这意味着领导力可以开发。第二个转变是从领导力只存在于领导者身上向领导力是领导者和追随者相互影响过程的本质及其所产生的结果的转变。这一转变主要体现在特质理论、行为理论向权变理论和新领导理论的演进过程。优秀的领导者并不是领导者一个人所为,而是与其下属之间相互沟通的结果,因此,领导力需要关注领导者与下属的相互影响。综上所述,领导力理论的演变进程为领导力开发的研究提供了坚实的理论基础。

二、高校学生干部领导力的构成要素

领导力的相关理论为我们研究领导力开发提供了理论基础,但要想进行领导力开发还需要找出领导力的构成要素。

1.领导力的构成要素研究

西方学者从不同层面对领导力的构成要素进行研究,代表性的领导力模型[10]有:SCS(Senior Civil Service)模型,在该模型中,领导者需要具备六个方面的能力:阐明意图和方向、施加个人影响、战略思维、激发他人潜能、学习和完善、重视沟通;NISCS(Northern Ireland Senior Civil Service)模型,由追求成功、自我管理、分析调查、外部导向、沟通、管理他人以及团队合作(working with others)七个维度构成;CEML(The Council for Excellence in Management and Leadership)模型,由思维能力、人际关系能力和任务能力(task ability)三个维度组成;IMF(International Money Fund)的领导力模型,由智力领导、工作管理、沟通、人际关系和员工管理五大维度组成。Posner编制的学生领导力实践调查表将学生领导力分为以身作则、共同愿景、挑战过程、使众人行、激励人心等五个维度[11]。McCauley认为领导力由自我管理能力、社会能力和工作促进能力三个维度组成[12]。虽然上述领导力模型对领导者素质的强调和分类不同,但是总结下来,可以发现其中有两个方面是所有模型都涉及的:即执行任务所需的能力和处理人际关系所需的能力。

我国学者黄宏强[10]等结合中国实际情况编制了《高校学生干部领导能力结构问卷》,通过半结构化访谈和开放式问卷得出我国高校学生干部的领导能力包括四个维度:信息处理能力、任务执行能力、合作能力和沟通协调能力。并通过调查发现,高校学生干部在四个能力上存在差异,指出可以采取针对性的措施来提高特定的领导能力。

2.高校学生干部的领导力构成

尽管国内外学者对领导力的构成进行了大量的研究,但从本质上说,高校学生干部的领导力主要是一种非权力影响力。所谓非权力性影响力,是指由高校学生干部自身所具有的品格、学识、能力、素养等因素综合起来而对学生产生的影响力[13]。这种非权力影响力不具有强迫性,建立在其他同学信服的基础上。一般来说,这种非权力影响力由以下几个要素构成。

首先,强烈的责任感是高校学生干部领导力的核心。综合国内外学者的研究可以发现,具有强烈的责任心是高校学生干部最重要的人格特质。高校学生干部作为学生群体的领导者,其内心必须具有高度的责任感,明确自己的权利和责任。只有这样,才能更好地开展学生工作,更好地影响和引导周围的同学,充分发挥学生干部的领头羊作用。

其次,强烈的服务意识和服务精神是高校学生干部领导力的基石。高校学生干部最基本的工作就是为同学服务,如果没有强烈的服务意识,学生干部就不能在学生中间取得学生的信任、树立威信。如果学生干部能够坚持做到“权为民所用,利为民所谋,情为民所系”,那么他一定会获得学生们的支持与信赖,从而能极大地提高自己的影响力,因此,强烈的服务精神和服务意识是学生干部领导力的基础。

第三,较强的组织能力是高校学生干部领导力的保障。学生干部的一个最重要的职责就是组织各种活动。随着高校学生数的不断增加,各种丰富多彩的校园活动成了学生干部日常工作中的重要组成部分,这就要求学生干部必须具有较强的组织能力。由较强的组织能力而带来的非权力影响力能够使学生干部取得同学们的信赖,使他们能自愿服从学生干部的指挥和领导。同学们的服从是建立在强大的感召力基础之上的。作为一个学生干部,如果缺乏较强的组织能力,那么就难以承担起相应的责任,更谈不上获得同学们的认可。因此,组织能力作为领导力的保障,是学生干部胜任工作不可或缺的能力。

第四,个人基本素养是高校学生干部领导力的必要条件。个人基本素养包括学生干部的知识体系、道德品质等。高校学生干部的知识体系既包括专业知识的学习,又包括自身知识面的拓展。学生干部在从事学生工作时不能忘却自身的本分,作为一名学生,首先要学好必须的各种知识,而不能因为学生工作耽误了学习,导致学习成绩落后。一个学生干部既要工作做得好,又要学习成绩好,方能成为大家学习的榜样,在同学当中建立威信,增强领导力。此外,学生干部的道德品质也是领导力的一个重要方面。学生干部在学生当中起到表率作用,其言行举止成为众人关注的对象,因此,道德品质也成为同学们判断学生干部品格的标准,品格低劣的学生干部必定成为学生们唾弃的对象,也就不可能担负起学生干部的职责,因而,高尚的品德是学生干部领导力的必要条件。

最后,塑造愿景是高校学生干部提高领导力的重要条件。愿景即努力的方向,学生干部是学生的领导者,领导者要为成员塑造愿景,指明大家努力奋斗的方向。有了共同的愿景、共同的组织目标,才能让组织成员的努力凝聚在一条线上,更好地发挥作用。作为学生干部,应该能够为大家塑造愿景,从而提升自己的影响力,获得学生的认可。

三、高校学生干部领导力开发的策略

作为大学生群体中的精英,高校学生干部是未来领导人才的重要后备力量。在当今变革的、多元化的世界,领导力正逐渐成为一种必要的资源和竞争优势。因此,探讨影响领导力开发的策略具有重要的现实意义和深远的战略意义。高校学生干部领导力的开发是一个系统工程,既包括高校的人才培养理念和目标,又包括高校的人才培养机制和人才评价体系[14],同时,也需要学生干部自身的努力。从高校角度来说,高校对学生干部的领导力开发应做好以下两个方面的工作。

一是开设领导力的基础课程培训,增强学生干部参与领导实践的机会。高校可以针对学生干部群体开设专门的领导力课程培训,由专门的老师负责指导、跟踪。课程培训的内容主要包括对领导的本质的探讨,研究领导过程中领导者和追随者及所处环境之间的互动。在课程设置方面,可以参考国内外高校对学生领导力培养的课程,比如,清华大学开设的《大学生心理训练与潜能开发》、《大学生人际交往训练》、《领导科学》、《创业领导力》等;浙江大学开设的《领导行为学》、《领导力与领导艺术》、《协作与沟通能力》、《危机管理》等。各高校可以根据自身的实际情况设置符合自身特点的培训课程。除了课程培训外,高校还应为学生干部创造实践领导力的机会。为此,高校可以与企业积极开展合作,在校园里组织领导力开发模拟实践活动。

二是充分发挥社团或班级活动在学生干部领导力开发中的作用。根据国际上学生干部领导力开发实践的经验,社团或班级活动在培养学生干部的领导力方面具有重要的作用。学生干部通过组织社团或班级活动,能够快速增强自己的领导力,积累必要的领导经验和经历,为他们在未来的工作岗位上胜任领导工作打下基础。社团组织作为一个“小型社会”,为学生干部走入社会提供了社会情境的模拟与实践。参加和组织社团活动可以增强学生干部对社会的认识,提高其为人处世的能力。同时,社团或班级活动的组织参与,也是学生干部施展才华、展现自我魅力的重要舞台。学生干部通过策划组织社团或班级活动,充分挖掘自身的潜能,以此开发领导能力,赢得同学的认同和肯定。

除了高校在给予学生干部开发领导力上的支持以外,学生干部自身也要按照领导力的构成要素有针对性地培养自身的领导力。许多实践和研究都表明,每个人都具有领导的潜能,这种潜能的开发依赖于各种各样的学习。但学习开发潜能的前提是,学生干部必须要有开发和培养自身领导力的意识,具有强烈的责任感和使命感,树立远大的志向、勤奋读书、多参与实践、善于思考总结、磨练自身的意志,切实增强其领导能力。

高校、学生干部是领导力开发的重要载体,此外,要想全面开发学生干部的领导能力,还需要家庭的帮助。良好的家庭教育环境是学生干部全面发展的前提,家庭教育会对子女产生多方面的影响。家庭教育的优化有助于促进学生干部综合素质的发展,在培养学生干部的领导力方面具有重要作用。

四、小结

大学生群体尤其是学生干部,是未来我国社会发展的重要力量。对学生干部领导力的培养是人才培养的一项重要工作。本文通过领导力理论的回顾,找出大学生领导力开发的理论依据,并在此基础上提出高校学生干部领导力的构成要素,进而提出从高校、学生干部自身以及家庭教育三个方面来培养学生干部的领导力。高校学生干部的领导力开发是一个系统工程,需要各方面携手努力,倾心指导,方能为学生干部提升领导力开辟广阔的舞台。

【参考文献】

[1] 张俊.大学生就业质量改善政策研究:以开发领导力提升可雇佣性为导向[J].中国商界:下半月,2009(2):296-314.

[2] 刘银花,姜法奎.领导科学[M].2版.大连:东北财经出版社,2006.

[3] 约翰·安东纳基斯,安纳·T·茜安西奥罗,罗伯特·J·斯滕伯格.领导力的本质[M].柏学翥,刘宁,吴宝金,译.北京:格致出版社,2011.

[4] 贺善侃.论领导力开发的理论依据和现实途径[J].人才开发,2008(5):12-14.

[5] 王蕾,车宏生,杨六琴,等.领导力人格特质的层次结构研究[J].心理科学,2004,27(3):677-681.

[6] 善侃.论领导力开发的理论依据和现实途径[J].人才开发,2008(5):12-14.

[7] 王宇晨,王珏,林花.权变理论的贡献及适用性研究[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2012(3):50-53.

[8] 梅红,宋晓平.领导行为、组织沟通有效性与教师心理契约违背的关系——基于高等院校二级学院背景的实证研究[J].西安交通大学学报:社会科学版,2012,32(2):84-90.

[9] 张超.大学生领导力:结构及相关影响因素的路径分析[D].上海:华东师范大学,2012.

[10] 黄宏强.高校学生干部领导能力探析[J].管理工程师,2010(1):46-50.

[11] 黄宏强,赵国祥.高校学生干部领导能力结构研究[J].心理研究,2009,2(4):88-93.

[12] McClelland D C, Boyatzis R E.Leadership motive pattern and long term success in management[J].Journal of Applied psychology, 1982(67):737-743.

[13] 翁文艳.大学生领导力开发现状与途径[J].当代青年研究,2011(3):21-26.

[14] 徐元善.论大学生领导力的培养与提升[J].湖北教育:领导科学论坛,2011(3):60-62.