深部大断面硐室围岩控制技术

2014-07-30董金勇

董金勇

(河南永煤集团 新桥煤矿,河南 永城 476600)

某矿Ⅱ61下采区作为矿井-800 m水平以下的首采区,巷道平均埋深接近900 m,其轨道下山掘进后常规断面巷道变形严重,相比于普通巷道,深部硐室围岩控制难度更大,具体体现在以下两个方面:1) 由于硐室内机电设备布置的特殊性,致使硐室断面形状复杂多变,围岩应力环境相对复杂,而且硐室高度、跨度普遍较大,施工工艺相对复杂,常用的台阶施工方法在施工过程中的施工扰动更是加大了硐室的支护难度[1-2]。2) 对于某些特殊硐室,由于需要开挖基础并在底板布置机电设备,一旦硐室底板出现不均匀隆起,将导致机电设备无法正常运转,甚至造成重大事故,此类硐室对底板底鼓量要求十分严格。基于此,对深部大断面软岩硐室围岩控制技术展开研究,具有重要的现实意义。

1 工程概况

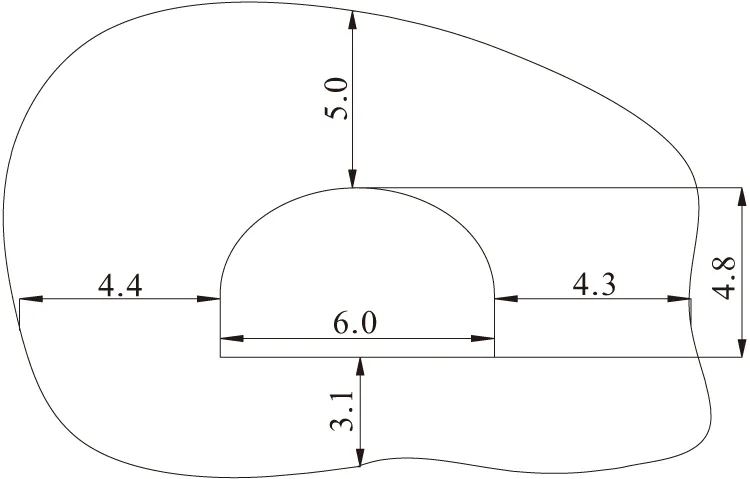

架空乘人装置人车硐室为新掘硐室,埋深900 m,理论所处垂直应力约为24 MPa,硐室受EF31正断层影响构造应力较大,已有研究结果表明,构造应力往往数倍于原岩应力,若应力集中系数按2~3考虑,则断层构造带处垂直应力将达到48 MPa以上。硐室断面净宽×净高=6 m×4.8 m,掘进揭露围岩主要为泥岩及泥沙岩,且在断层带影响围岩内部节理裂隙发育。另外,通过对离硐室10 m位置相同断面巷道进行地质雷达围岩松动圈测试,此处巷道支护采取一次锚网支护,测试结果见图1,大断面硐室全断面塑性区都比较发育,巷道围岩稳定性越差,硐室支护越困难。

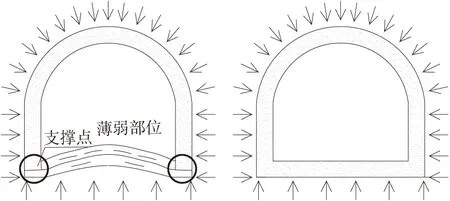

图1 硐室围岩松动圈发育范围示意图

2 深部硐室围岩控制技术

现有深部巷道支护理论与技术表明[3-5],要有效控制巷道围岩变形,需要进行二次支护。深部大段面巷道围岩松动圈实测结果表明,仅采取一次支护,巷道围岩松动圈全断面都较大,现场围岩监测结果显示巷道围岩变形严重,两帮和顶底板移近量在30天内都超过了400 mm,变形量大且呈现持续流变,为此对架空乘人装置人车硐室提出了二次高强全断面锚网支护技术。

2.1 二次支护时机分析

建立FLAC2D模型分析采用一次支护后硐室围岩变形特征,在巷道的帮脚、起拱线以及拱部与水平方向呈15°、30°、45°、60°、75°、90°处分别设置8 m深的监测线,监测线从巷道帮脚到拱顶分别命名为1#、2#、3#…9#,并且在监测线上每隔1 m设置监测点,见 图2。

图2 硐室监测线布置示意图

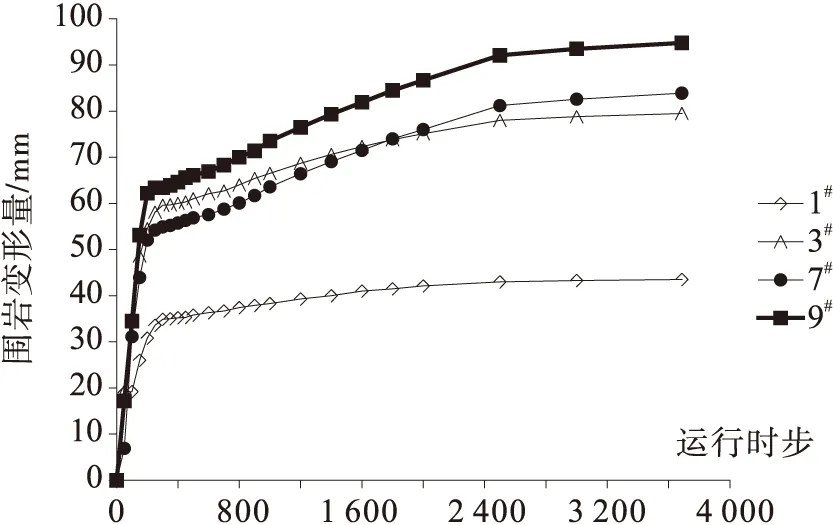

一次支护后岩围变形量见图3。

图3 一次支护后围岩变形量图

硐室围岩变形分为3个阶段:1) 变形移动剧烈阶段见图3中0~200步,硐室围岩变形快且变形量大,达到了总变形量的65%以上。2) 变形平缓阶段见图3中200~2 500步,围岩变形平缓,变形量为总变形量25%以上,前两个阶段变形量占据了95%。3) 相对稳定阶段见图3中2 500~3 687步,硐室围岩变形趋于稳定。

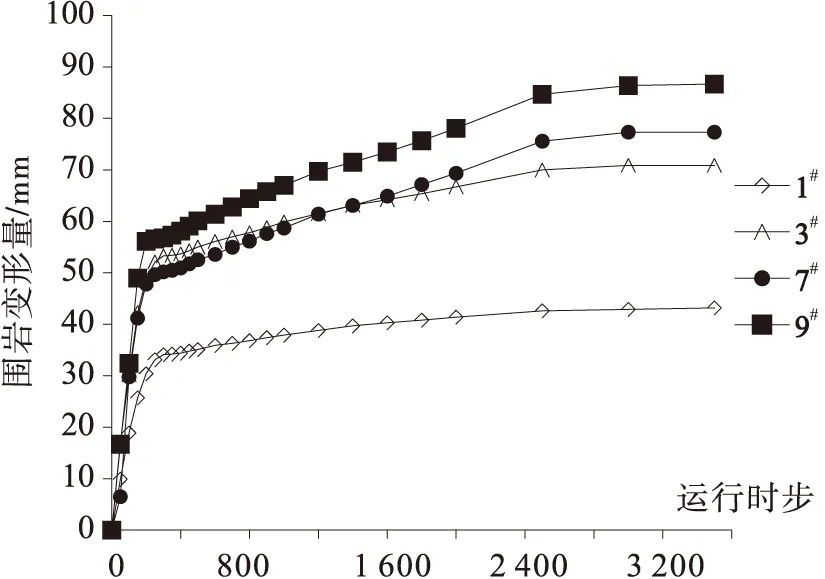

从一次支护后的时步变化可以看出,围岩持续变形时间约2 500时步,为分析二次锚网支护时机对围岩变形量的影响,分别在一次支护后不同时步进行二次锚网支护,得到的围岩位移变化曲线见图4(仅列出0步及200步)。

a) 一次支护后直接二次支护

b) 一次支护200步后二次支护

由图4可知,0步时,即一次支护过程中直接进行二次锚网支护,围岩变形速度与不进行二次锚网支护时围岩变形速度基本相当,围岩总体变形量只小幅下降;200步时,围岩变形分3阶段,第一阶段为一次支护后围岩变形能的释放,此时围岩变形速度较快,在第200步,进行二次锚网支护后围岩变形速度明显减缓,与其他3种支护时机相比,围岩变形量最小,二次支护在变形剧烈阶段到变形平缓阶段的拐点进行为宜。

2.2 锚杆(索)预紧力合理匹配

锚网支护时,锚杆延伸率高,比如该矿d20 mm螺纹钢锚杆的杆体延伸率≥15%,锚索的延伸率低<1.8%,若二者预紧力不匹配,二者的剩余变形量相差较大,在整个支护过程中不能同步承载,如锚杆预紧力低、锚索预紧力大,锚杆起不到主动支护作用,锚索预紧力高导致初期载荷集中于锚索,延伸率低,增阻快,锚索拉力超过破断载荷导致锚索被拉断,锚索应保持合适预紧力,留有较大的变形量,适用围岩的离层与变形。锚杆索变形能力匹配公式如下[6]:

式中:

Psmax—锚索极限载承能力,kN;

Pgmax——锚杆极限载承能力,Pa;

Ps0—锚索初锚力,kN;

Pg0—锚杆初锚力,kN;

ds—锚索每丝直径,mm;

dg—锚杆直径,mm;

σbs—锚索材料极限强度,kN;

σbg—锚杆材料极限强度,kN;

ls—锚索长度,m;

lg—锚杆长度,m;

δs—锚索延伸率;

δg—锚杆延伸率;

n—锚索丝数,取7。

2.3 底板支护效果分析

架空乘人装置人车硐室底板岩层主要为砂质泥岩,不属于膨胀性围岩,因此其主要是挤压流动性底鼓。当两帮和顶板围岩得到有效控制,而底板未采取控底措施时(图5),相当于承载结构的薄弱部位,底板容易成为变形突破口,采取控底措施后,底板与帮顶支护承载结构形成“框式”承载结构,见图5b)。控制底鼓的同时在帮脚处提供了有利的着力“支撑点”,避免了帮部支护承载结构在帮脚处的局部薄弱。

a) 底板未支护 b) 底板支护

3 深部硐室支护方案

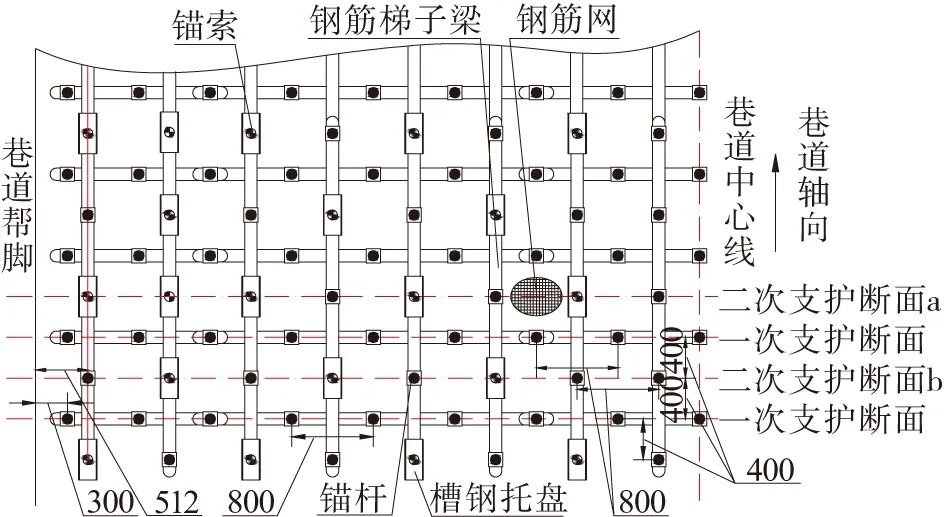

硐室设计巷宽6 m、高4.8 m,一次支护锚杆规格d20 mm×2 400 mm,锚杆间排距800 mm×800 mm,一次支护后,对巷道进行初喷,保证巷道成型。采用高强度二次锚网支护对巷道围岩进行加固,在一次锚网支护两排锚杆间实施二次高强锚网索支护,二次支护锚杆规格d20 mm×3 000 mm,锚索规格d17.8 mm×7 000 mm,采用断面A和断面B相间布置,排距1 600 mm,展开图见图6。底板布置d20 mm×2 400 mm锚杆,间排距为800 mm×800 mm。

图6 架空乘人装置人车硐室支护展开图

现场实际实施采取台阶施工法,硐室整体一次支护施工35天完毕,布置测定进行位移监测,硐室变形剧烈阶段已过,因此,立即进行二次支护。

二次支护锚杆规格d20 mm×3 000 mm,锚索规格d17.8 mm×7 000 mm,以锚索支护为主体,优先考虑锚索预紧力。二次支护中以锚索预紧力为100 kN,代入各项锚杆、锚索特征数值,计算得出锚杆最优匹配预紧力为39.5 kN,需要扭力扳手施工至300 N·m,能保证达到39.5 kN,因此,对二次支护的锚杆要提高锚杆扭矩,以达到变形匹配。

4 硐室支护效果分析

根据1、2、3测站观测的二次支护完成后巷道表面位移的观测结果得出,硐室两帮和顶底板位移在支护完成两个月左右趋于稳定,巷道顶底板移近量较大,1、2、3测点顶底板最大移近量分别为:65 mm、71 mm、54 mm;两帮最大位移量分别为:32 mm、23 mm、36 mm,平均为30 mm;顶底板平均移近量达到了63 mm,大于两帮平均位移量,平均变形速率约0.7 mm/d,这是因为巷道底板在二次支护后没有立即采取支护措施,帮顶支护完成后,底板成了围岩变形释放的突破口。巷道两帮变形量较小,两帮最大位移量平均为30 mm,平均变形速率约0.33 mm/d,但现在围岩位移速度已趋于零,显示了二次锚网索支护技术在深部巷道中良好的支护效果。

5 结 论

由于硐室断面形状复杂多变,应力环境复杂,而且硐室高度、跨度普遍较大,施工工艺相对复杂,常用的台阶施工方法在施工过程中的施工扰动更是加大了硐室的支护难度,且对于某些特殊硐室有严格的控底要求,大断面硐室支护难度大。通过实施二次高强全断面锚网支护,围岩监测结果表明,硐室围岩变形量小,围岩变形得到了有效控制。

[1]任爱武.柳海矿泵房吸水井立体交叉硐室群集约化新设计研究[D].北京:中国地质大学,2006.

[2]米德才.浅埋大跨度硐室群围岩稳定性工程地质研究[D].成都:成都理工大学,2006.

[3]张永将,谢广祥.深井高地压软岩.巷道二次支护技术研究及应用[J].中国煤炭,2006(11):32-33.

[4]鲁 岩,柏建彪,邹喜正.深井软岩巷道确定二次支护时机的研究[J].煤炭科学技术,2007(8):47-48.

[5]常庆粮,周华强,李大伟.软岩破碎巷道大刚度二次支护稳定原理[J].采矿与安全工程学报,2007:16-17.

[6]牛福龙.锚杆锚索变形匹配技术在巷道支护中的应用[J].煤炭科学技术,2010(6):27-31.