云南蚕桑产业发展的阶段性战略定位及路径

2014-07-30道金荣

道金荣

(云南省农业技术推广总站,云南 昆明 650032)

1 三次产业比值理论与产业发展阶段判断

20世纪70年代,诺贝尔经济奖获得者西蒙·库兹涅茨等人研究认为,工业化作为产业结构变动最迅速的时期,其演进阶段通过产业结构的变动过程表现出来。在工业化的初期,工业化的演进使第一产业比重逐步下降,第二产业比重较快上升,并拉动第三产业比重的提高;随着工业化的推进,当第二产业的比重超过第一产业时,工业化进入中期,即中期的第一阶段;当第一产业比重下降到20%以下,第二产业的比重超过第三产业而在生产总值结构中占最大份额时,工业化进入中期的第二阶段;当第一产业比重下降到10%以下,第二产业比重上升到最高水平并保持稳定或有所下降时,工业化到了后期结束阶段。三次产业比值理论对产业发展阶段性战略的指导意义明显。

通过西蒙·库兹涅茨等人的三次产业比值理论,来认识云南经济发展所处的阶段,来确立云南省蚕桑产业的发展方向和目标定位。

2 阶段性发展战略定位

纵观世界各国工业化进程历史,一般地,按照西蒙·库兹涅茨等人的三次产业比值理论, 依一、二、三次产业占GDP的比重状况,把一个国家的工业化进程划分为:工业化前期、工业化初期、工业化中期、工业化后期、后工业化阶段。

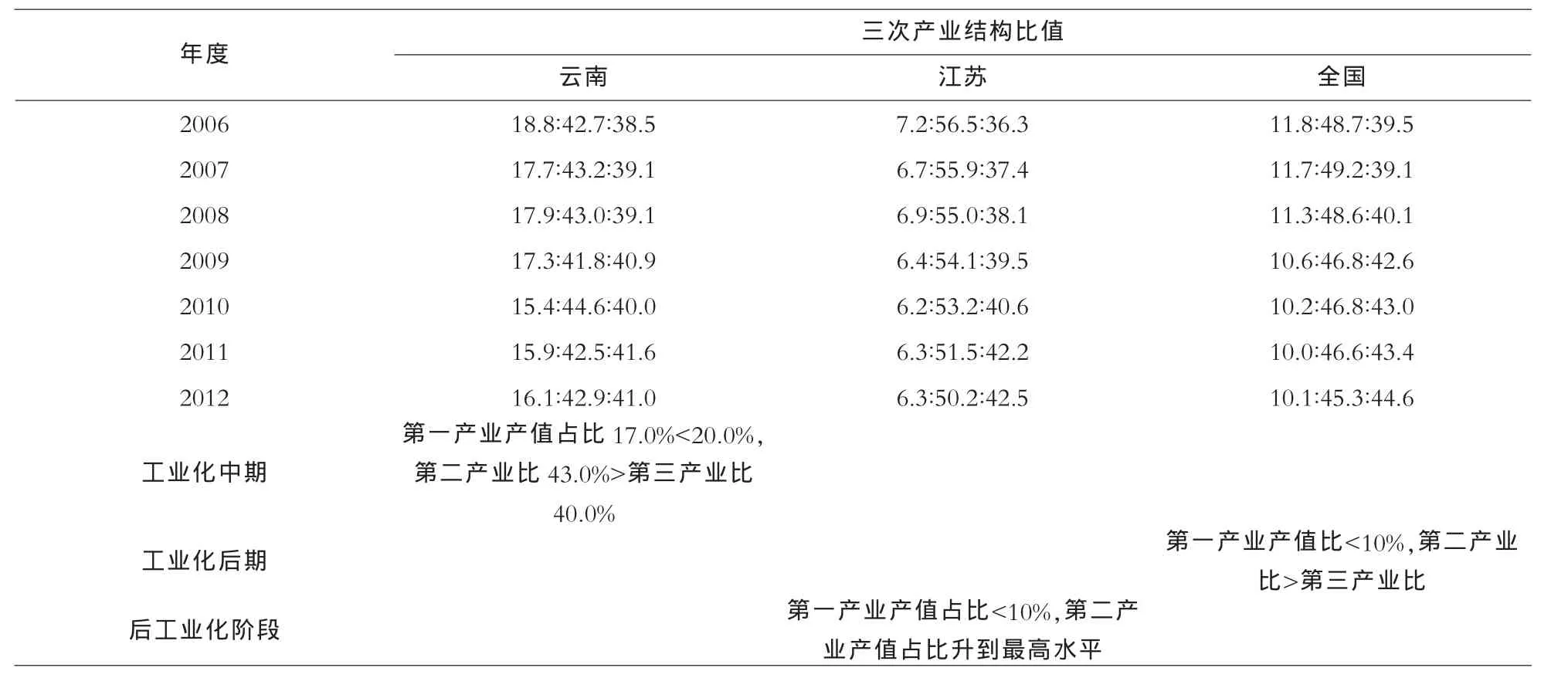

尽管云南省2012年GDP达10309.8亿元,进入万亿俱乐部省之列。但云南的工业化、城镇化水平仍然很低,以2006~2012年云南三次产业结构比值加权均值分析表明,第一产业产值占比17.0%<20%,第二产业比重43.0%>第三产业比重40.0%。

从表1可以看出,从产业结构来看,云南一产比重降到20%以下,二产比重上升并高于三产。云南的三次产业结构一产所占比重已降到17%以下,但二产的比重并没有以较快速度增加,也没有超过50%,它和三产已成为云南经济稍占优势的主导产业。根据西蒙·库兹涅茨三次产业结构比值理论,可以做出这样的判断:云南整体上已处于工业化中期的早期阶段。当然,由于云南地区间发展不平衡,有的地方还处于工业化初期向工业化中期过渡阶段。

表1 云南三次产业结构比值与江苏、全国相比及其工业化程度判断

从表1还可以看出,云南三次产业结构比值所表明的工业化程度与全国比,有很大差距,与蚕桑产业传统的大省江苏省相比,工业化程度差距更大,说明云南省的生产力水平还很低。

工业化中期是社会经济以工业为主向以服务业为主的发展过程,其主要特点是调整和优化产业结构,提高经济效益,保持经济高速增长。工业化中期的早期阶段农业的水平还是比较低,生产方式还较为粗放,无有实力的龙头企业,没有知名品牌,科技创新不足,核心技术受制于人,产品附加值不高,经济效益总体还比较低下等。

基于以上判断,从云南所处的经济发展阶段出发,客观地审视,将云南的蚕桑产业做出这样的阶段发展目标定位。

一是做好全国优质茧原料基地;二是打造全国高品位生丝加工基地;三是做全国桑蚕良种生产基地;四是适时做产业后端精深加工,做丝绸产业加工与贸易的区域桥头堡。

3 发展路径选择

3.1 强化基地建设

桑园是蚕业的基础,是丝绸业的“根”。基地是产业的第一车间,强化基地建设,完善设施条件,实现桑园优质、高产、稳产,提高茧丝质量,提升生产效益,应是云南蚕桑生产的首要任务。强化基地建设,着力提质增效也是解决云南蚕桑区域发展不平衡的基础。

一是科学规划,合理布局。坚持优势区域,蚕桑比较效益好的地方,集中连片,集中打造,形成效益示范,调动农民的内驱力,带动规模化发展。二是加大投入,建设优质桑园。云南蚕桑产业现阶段仍然离不开政府的科学引导和扶持推进,各级政府真心实意抓蚕桑产业,首先要增加财政投入,完善基础设施,加大蚕桑主产区规模桑园水利和道路的建设力度,抵御干旱和洪涝灾害对蚕业生产的影响,以适应规模化、标准化的现代高效农业的生产需要。三是加大对蚕农小蚕共育室及小蚕标准化饲育室的建设补助力度。改善小蚕饲育环境,从而促进蚕农提高单张蚕产茧量,增加收入。四是重视对蚕种场建设的项目资金支持。蚕种的计划性和公益性较强,技术风险和管理风险也很大,迫切需要关注并给予财政项目资金的支持,以改善其技术设施和装备条件,增强其检验检测手段,提高其抗风险能力和市场竞争能力。五是把栽桑养蚕纳入农业种植业政策性保险,有助于蚕农抵御自然灾害的侵袭,保障其持续生产能力。六是支持和补助茧丝加工企业技术进步。提升其装备和技术水平,推进鲜茧的就地加工,促进产业链延伸,增加政府财政收入,也便于稳定龙头企业提升收购价格,调动蚕农生产积极性,让好茧出好丝,实现高品位丝生产基地之战略目标。

3.2 完善服务体系 强化技术支撑

完善蚕桑技术推广服务体系建设为云南蚕桑产业的健康发展做好技术支撑,也是解决云南蚕桑区域发展不平衡的有效途径。

一是要建立健全或完善省、市(州)、县(区)、乡(镇)四级蚕桑技术服务体系;二是加大本地大学和职业技术学院蚕桑专业技术人才培养力度,充实蚕桑专业技术人才;三是定期、分层次对蚕农开展蚕桑技术培训,提高栽桑养蚕水平,服务产业发展;四是要制定保障技术体系开展工作所需经费的长效机制及相关政策。

3.3 强化宏观管理 着力顶层设计

基于蚕桑生产及后续丝绸加工业的一体化性质,应着力顶层设计,强化宏观管理,改革蚕桑产业体制,实现蚕桑生产、蚕茧收购、茧丝绸加工及内外贸易等各环节,从中央到地方各级的统一管理,彻底改变目前政出多门、宏观管理混乱、统计数字乱而不准的局面。同时,打破行业界限和地区封锁,全面放开蚕种和蚕茧购销渠道,由市场交易双方按以质论价、优质优价的原则确定价格,建立蚕桑产业的市场化运作机制。

政府在机构人员编制设定上要以科学发展观为原则,围绕产业发展需要作适当调整,以适应产业发展的客观要求。

3.4 企业省内整合重组 省外跨区合作

云南蚕桑产业发展方式粗放,区域封闭,价格垄断, 产业集中度低的状况严重制约蚕桑产业上档次、上水平和品牌化发展之路。蚕桑产业发展现阶段,要正视产业区域化分工调整的形势,着眼于区域战略发展,着力省内企业整合、省外跨区合作,提高产业的集中度,提升产业的发展水平,走品牌化之路。

省内的整合可以股份合作制为基础,以基地联盟、企业联盟、产品联盟、品牌联盟、市场联盟的形式展开,税收实行区域分成,以调动各区域政府的积极性,打破区域封闭式发展格局,克服小散乱状况,冲破竞争内耗困境,提高规模化、标准化、产业化水平,提升产业发展层次,打造云茧、云丝、云蚕品牌,抱团把云南资源优势变成竞争优势,冲出云南,走向世界。

省外跨区合作,应主动加强与东部省江苏、浙江、广东以及西部四川的高层沟通、会谈与互信,正视各区域内各自蚕桑产业发展的优劣势,整合大区域内的蚕桑产业发展资源,强化蚕桑产业的国内分工与合作,打破蚕桑产业东部缺原料,西部缺人才、缺技术、缺管理、缺资本、缺市场、缺信息、缺品牌而又各自抱守残缺的格局,发挥东西部的各自优势、进行分工与合作,让东部有实力的企业安心前瞻性、基础性、关键性技术和产品的研发,提升产业竞争力,打造中国丝绸产品国际品牌,化解我国蚕桑产业过度的产品同质、产业同构、园区同形的同质性和单调化结构性矛盾,冲出国内蚕桑企业内耗式竞争、不安心技术研发,提升国际竞争力而使中国丝绸产业长期处于丝绸资源大国、技术小国,产量大国、收益小国,产品大国、品牌小国的困境。实现云南与东部优势互补、良性互动,推进区域协作和专业化分工、协调发展的新格局和合作共赢的新局面,让国内丝绸企业协作抱团发展,避免各自为政、重复建设,重振中国丝绸雄风,实现中国丝绸强国之梦。这需要国家层面的顶层设计,需要东西部间的共识,需要区域间的利益分享。

3.5 创新运行机制 实现多方共赢

蚕桑产业“三角关系”:政府、企业和蚕农。三者发展蚕桑产业的方向一致,但侧重点各不相同,因此在产业中所承担的义务和责任以及扮演的角色也不同。政府主导,蚕农和企业为主体,三者关系都存在着博弈。蚕农和企业因为茧价的问题存在一定的矛盾,但这种矛盾是可调和的,双方都需要第三方政府来协调。政府需要蚕农增收、企业增效,促进地方经济发展。为了使这个“三角关系”稳固,实现三方共赢,需要有良好的运行机制,以促进蚕桑产业持续健康稳步发展。

一是建立蚕桑产业发展风险防控基金制度。基金由政府、龙头企业和蚕农共同按比例筹资建立,一旦鲜茧收购价格低于市场保护价格和遭受重大自然灾害,可以启动风险基金,对蚕农和企业进行部分补贴,确保产业稳定持续发展。二是建立政府引导、企业主体、蚕农参与的鲜茧最低收购保护价制度。三是成立蚕桑专业合作组织,提高蚕农组织化程度,形成企业和蚕农利益紧密合作机制。引导企业全程参与蚕桑农业生产,建立以龙头企业为主导的“建园、发种、养蚕、技术服务、收烘、加工、研发一体化”的产业化经营机制,形成“公司+基地+农户”的发展模式;企业通过组织生产精深加工,实行“二次返利”于蚕农,激励蚕农提高蚕茧品质,最终蚕农和企业从生产加工“优质蚕茧”中实现共生互赢。发展蚕桑庄园经济模式,鼓励蚕农以桑园入股龙头企业等形式,形成更加紧密的合作机制,稳定产业基础。四是建立以龙头企业、蚕桑专业合作组织为主要投向的项目资金制度。

3.6 集成技术模式 提高综合效益

蚕桑产业要稳住发展面积,形成和保持与其他产业的竞争优势,就必须充分利用蚕桑资源,创新集成技术模式,加强资源循环、综合利用和绿色加工等技术的研究与推广,延伸生产环节的产业链,提高栽桑养蚕综合效益。

一是集成配套桑园管理技术,提高亩桑产叶量。二是集成推广养蚕新蚕具新技术,提高单张产茧量。三是推广桑园科学间套种,提高桑园综合效益。四是综合利用蚕桑副产物,延伸产业链,提升产业综合效益。以多元需求为导向,充分利用蚕丝产业各环节的物质与文化资源,拓展药食用途、饲料用途、新材料用途和文化生态用途等新功能,进一步加强蚕桑资源开发与综合利用,增强蚕桑产业发展能力。

3.7 传承丝绸文化 拓宽内需渠道

“秘境丝路”——西南丝绸之路曾闻名于世,充分挖掘和合理利用西南丝绸之路的历史文化资源,将现代蚕桑产业链向旅游产业延伸,以丝绸文化和丝绸产品丰富旅游内涵,促进蚕桑产业与云南旅游业的融合。

充分挖掘和传承民间工艺和技法,保护丝绸相关非物质文化遗产,提升丝绸产业文化价值。结合云南国内一流、国际知名旅游目的地的建设,沿西南丝绸之路,打造滇中、滇西、滇西北、滇西南区4~5个集“体验观光农业、蚕桑科普教育、丝绸产品展示和交易、丝绸文化传承”为一体的丝绸文化旅游中心,重点培育一批特色丝绸小镇、古典商贸街区和文化创意园,让游客畅游美丽云南之时,同时消费丝绸,体验文化,追溯历史,增值产业。深入拓展国内丝绸消费市场,让绿色、低碳、天然、舒适的蚕丝天然纤维回归现代人的生活,让传统丝绸产业焕发出新的生机与活力。