挑战—阻碍性压力与员工主观幸福感的关系:情绪智力的调节作用*1

2014-07-30袁凌,罗瑛

袁 凌,罗 瑛

(湖南大学 工商管理学院,湖南 长沙 410082)

“人文知识的基本问题不是真理问题,而是幸福问题”。员工主观幸福感不仅关系到员工个人,对于企业发展也有着不可忽视的作用。已有研究表明,工作幸福感(或积极情感)可能比工作满意度更好地预测工作绩效。然而,中国人力资源开发网发布的“工作幸福指数”调查报告显示,64%的被调查者的工作幸福指数并不高。目前国内关于主观幸福感的研究还处于不成熟阶段,大多集中于对特殊群体或居民的主观幸福感研究,[1]1484-1488且主要以大学生和老年人作为重点研究对象,[2]536-542多以现状调查为主,缺乏对其机制的分析,特别是缺少工作压力对员工主观幸福感影响的研究。

在组织行为学研究中,工作压力长期以来作为工作场所消极因素存在,部分研究表明工作压力源对于工作满意度、组织承诺和工作绩效有消极影响,对离职倾向有积极影响。[3]463-488但也有研究表明工作压力对员工状态和行为存在正向影响,如Beehr等的研究表明对图书销售员较多的角色期望会对其单位销售额有积极影响。[4]391-405本文借鉴Cavanaugh等人提出的压力二维结构(挑战—阻碍性压力)探讨工作压力对员工主观幸福感的影响,同时引入个人特质层面变量——情绪智力作为调节变量,从外部和内部两个层面分析挑战—阻碍性压力和情绪智力对员工主观幸福感的交互作用,为提升员工主观幸福感提供理论参考。

一、相关研究评述与假设

Cavanaugh等人于2000年提出挑战—阻碍性压力(challenge stressor-hindrance stressor)的概念。[5]65-74通过对1 886名管理者的调查发现工作压力可以依据其性质被划分为挑战性压力和阻碍性压力两大类:挑战性压力是个体认为对其职业生涯发展有利的工作压力,包括工作超负荷、时间压力、工作职责和责任等;阻碍性压力则是个体认为阻碍其职业生涯发展的工作压力,包括角色冲突、角色模糊、组织政治、官样文章和工作不安全感等。这种分类解决了以往压力领域研究结论之间缺乏一致性的问题,得到其他学者如Haar(2006)、张韫黎、陆昌勤(2009)的支持。主观幸福感由Diener于1984年提出,是每个人根据其自身标准对生活质量的主观性整体性评价。根据Diener等(2004)对以往研究的总结,归纳出主观幸福感的三个核心内容:(1)对过去、现在和未来生活的满意度;(2)积极的情感体验,如快乐、成就感、自豪感;(3)消极的情感体验,如羞耻、焦虑、压抑等。[6]187-220

根据Lazarus等人(1984)提出的认知交互理论,压力的产生取决于对压力源与压力反应之间两次的认知评价,初级评价和次级评价。个体在应对工作事件和环境时,首先应该是判断相关事件或情境是否为压力源;其次在对特定事件或情境判定为压力源之后,个体会根据情境要求和自身能力进行进一步评价,对威胁性评价和挑战性评价作出区分。二级评价的差异,为挑战—阻碍性压力的分类标准提供了良好的理论依据。同时,二次评价的差异还将进一步影响员工的情感应激。挑战性压力源在个体看来有助于提升收益或促进个人成长,因此能够激发个体的正面情感,促使个体采取主动的或问题解决导向的应对策略。阻碍性压力源则被评价为有损个人成长或收益,因此会激发个体的负面情绪,促使个体采取被动的或消极情感导向的应对策略。根据工作要求—控制模型,工作要求可以看成是工作情境中的心理压力源,工作控制则是对工作的把控程度,包含决策权和各项工作技能。个体在面对挑战性压力时,相当于应对高要求—高控制情境模式,虽然面对较大压力,但员工拥有足够的能力有效应对压力情境,之后的回报将促使个体保持积极的情绪状态。而在面对阻碍性压力时,相当于应对高要求—低控制模式,个体认为不可能通过自己的知识技能和努力解决问题,产生负面情感。根据以上分析,挑战性和阻碍性两种压力源将通过不同的作用机制对员工主观幸福感中的情感维度产生不同影响。

在Podsakoff等人从压力—应激的视角研究压力与离职倾向关系的过程中发现,挑战—阻碍性压力对员工行为的影响是以影响员工工作态度为中介的,且两类压力源对态度和行为的影响机制并不相同。挑战性压力源能够正向影响员工的工作态度,其中就包括工作满意度,阻碍性压力则正好相反。由此可知挑战性压力和阻碍性压力对主观幸福感的认知维度同样存在影响。综合挑战性压力和阻碍性压力对主观幸福感认知和情感维度的影响,提出以下假设:

H1: 挑战性压力对员工主观幸福感有正向预测作用。

H1a:挑战性压力对员工消极情感有负向预测作用。

H1b:挑战性压力对员工积极情感有正向预测作用。

H1c:挑战性压力对员工生活满意度有正向预测作用。

H2:阻碍性压力对员工主观幸福感有负向预测作用。

H2a:阻碍性压力对员工消极情感有正向预测作用。

H2b:阻碍性压力对员工积极情感有负向预测作用。

H2c:阻碍性压力对员工生活满意度有负向预测作用。

Salovey&Mayer于1990年提出情绪智力(Emotional intelligence)的概念,并于1993年、1996年分别对概念进行了修正,至1997年情绪智力理论基本定型,认为情绪智力是个体准确、有效地加工情绪信息的能力集合,并将其定义为个体监控自己及他人的情绪和情感并识别、利用这些信息指导自己的思想和行为的能力。[7]3-31

学者们对情绪智力和工作压力的关系研究说明情绪智力与工作压力存在负相关关系。如Slaski和Cartwright(2002)发现,高情绪智力的管理者所感受到的主观压力更小,并且有更高的心理幸福感。[8]63-68按照Mayer和Salovey提出的情绪智力结构模型,情绪智力包括对情绪的感知、整合、理解和管理,其是一种感知和运用情绪的能力。因此,情绪智力的高低对于员工积极情感和消极情感的感知和调节存在直接的影响。虽然并没有研究直接分析情绪智力对主观幸福感的作用,但是却有学者分别研究了情绪智力对主观幸福感的情感维度和认知维度的影响。如Gross和John(2003)研究发现情绪调节策略会影响个体对正性和负性情感的体验和表达,从而影响个体的幸福感。[9]348-362Sy T(2006)等研究发现管理者和员工的情绪智力影响员工的工作满意度。[10]461- 473

从工作要求—控制模式的角度进行分析,情绪智力作为个体的一种稳定的特质,可以帮助个体处理他人情感和处理各种人际关系,完全可以作为个体的资源有效应对工作中的高工作要求(压力源)。因此,对于具有高情绪智力的员工,工作压力导致的消极情感也将大幅度下降,工作成就引发的积极情感上升,主观幸福感随之上升。反之,低情绪智力的员工缺乏这方面的个体资源,在应对高要求工作情境时将难以应对,主观幸福感随之下降。基于此,提出假设:

H3: 情绪智力将加强挑战性压力对员工主观幸福感的影响。

H3a:情绪智力将加强挑战性压力对员工生活满意度的影响。

H3b:情绪智力将加强挑战性压力对员工积极情感的影响。

H3c:情绪智力将加强挑战性压力对员工消极情感的影响。

H4:情绪智力将减弱阻碍性压力对员工主观幸福感的影响。

H4a:情绪智力将减弱阻碍性压力对员工生活满意度的影响。

H4b:情绪智力将减弱阻碍性压力对员工积极情感的影响。

H4c:情绪智力将减弱阻碍性压力对员工消极情感的影响。

二、研究方法

(一)研究方法与对象

本研究正式样本主要采用经过初试检验之后的正式问卷进行调查,问卷调查的企业遍布了长沙、株洲、湘潭、岳阳、北京、上海、南京、大连、杭州、广州、深圳等城市。本次问卷发放采取简单随机抽样的形式进行,共发放问卷600份。收回问卷564份,回收率为94.00%。经过筛选剔除160份无效问卷,最终得到有效问卷404份,占回收问卷的71.76%。其中,在教育程度方面,高中(中专)及以下占34.5%,大专占31.8%,大学本科占29.3%,硕士及以上占4.5%;在公司性质方面,民营企业占43.4%,国有企业占20.6%,外资或合资企业占24.8%,其他占11.2%。

(二)研究工具

挑战—阻碍性压力量表。Cavanaugh(2000)开发了压力源二维结构量表,我国多名学者对该量表进行了翻译。本文借鉴Cavanaugh的初始量表和刘得格的翻译量表设计本研究的使用量表。[5] 65-74,[11]1-9

情绪智力量表。本部分采用Law和Wong针对中国文化背景编制了中文版情绪智力量表(Wong and Law Emotional Intelligence Scale,简称WLEIS)。相对于西方多重情绪智力量表(MEIS),中文版的WLEIS表现出更强的适用性。该量表共包含16道题项。

主观幸福感量表。该部分包含生活满意度、积极情感和消极情感三个维度,其中生活满意度采用Pavot和Diener(1993)的测量量表“总体生活满意度量表”,该量表共包含4个题项。积极情感和消极情感采用了Watson和Clark(1988)的测量量表,积极和消极情感分别包含7个题项。

(三)信度效度分析

本研究利用SPSS18.0统计分析软件进行信度分析。挑战—阻碍性压力的Cronbach’s α值为0.896,情绪智力的Cronbach’s α值为0.871,生活满意度的Cronbach’s α值为0.86,情感量表的Cronbach’s α值为0.855,均在0.8以上,说明本研究量表的可靠性较高。

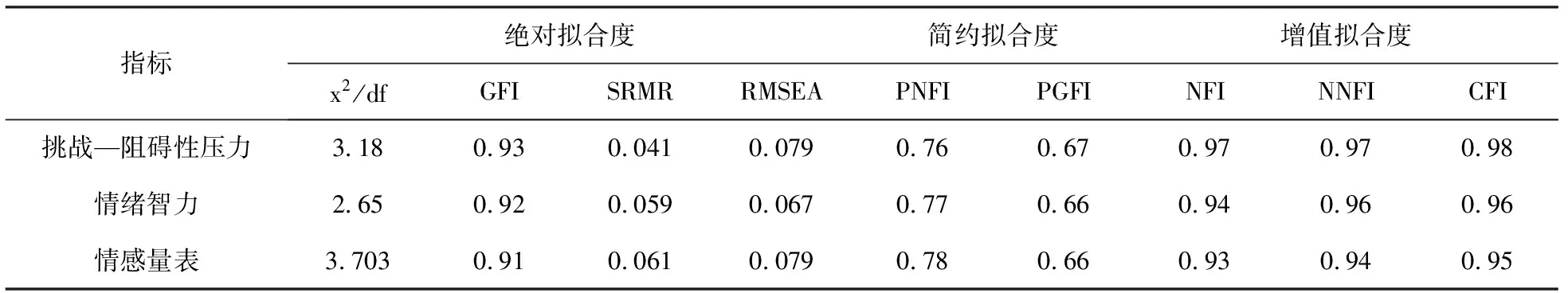

由于生活满意度量表只包含一个维度,因此用探索性因子分析进行效度检验,KMO值为0.797,Bartlett球形检验的卡方值为783.520。并以主成分分析法和最大变异法进行因子旋转,得到1个公因子,累积解释的总变异量为71.991%。用Lisrel8.7对其他量表进行验证性因子分析,各量表的拟合指标情况如表1。各项拟合指标均达到较理想水平,说明各量表均具有较好的结构效度。

表1 各量表效度分析

三、数据分析

(一)相关性分析

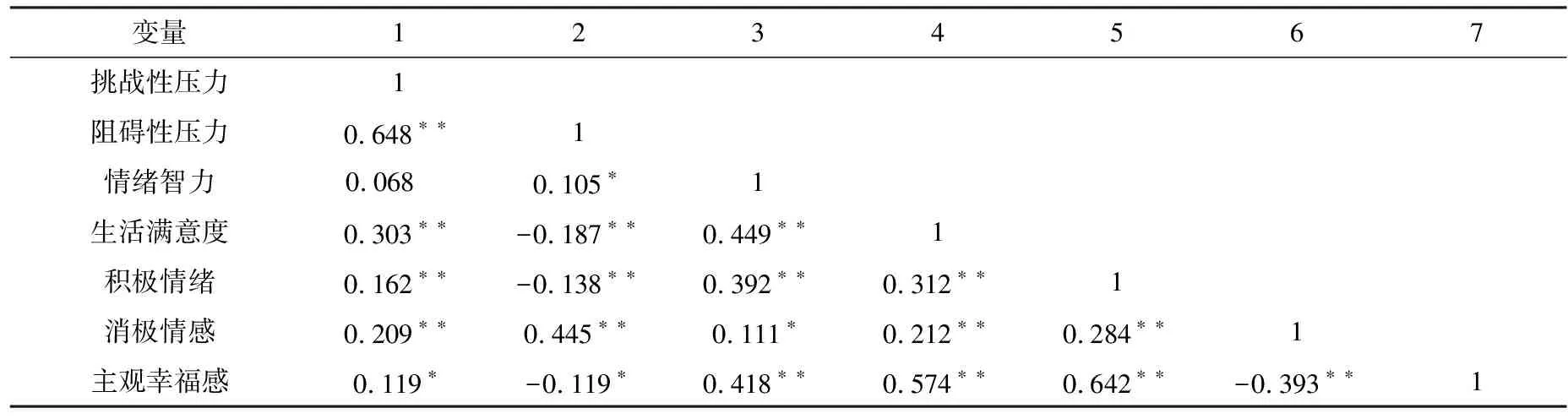

由表2可知,挑战性压力与主观幸福感具有显著的正相关关系,阻碍性压力与主观幸福感有显著的负相关关系。情绪智力与主观幸福感及其各维度有显著正相关关系。

表2 相关系数矩阵

注:**表示在0.01水平(双侧)上显著相关;*表示在0.05水平(双侧)上显著相关。

(二)自变量对因变量的回归分析

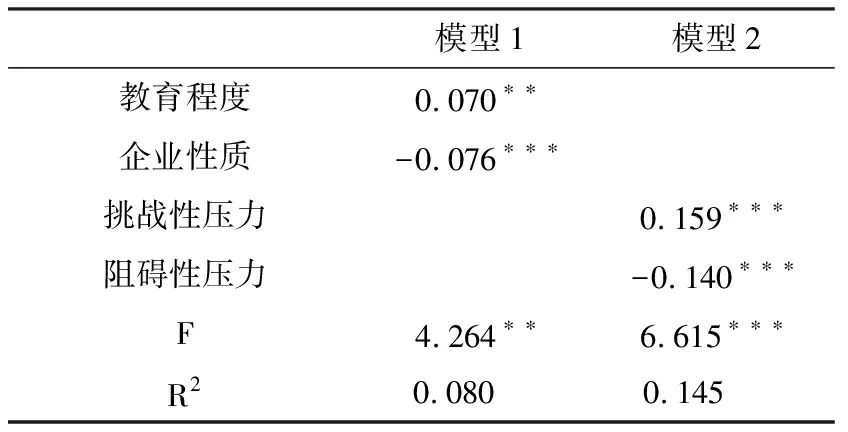

表3给出了两类压力源对员工主观幸福感影响作用的层次回归分析结果。挑战性压力对主观幸福感(β=0.313,p<0.001)有积极影响,阻碍性压力对主观幸福感(β=-0.300,p<0.001)有消极影响,H1、H2得到验证。同时,可以看出教育程度和企业性质对员工主观幸福感也有显著影响,学历越高主观幸福感越高(p<0.010);在企业性质方面,民营企业>国有企业>外资或合资企业(p<0.001)。

表3 两类压力对主观幸福感的层次回归分析结果

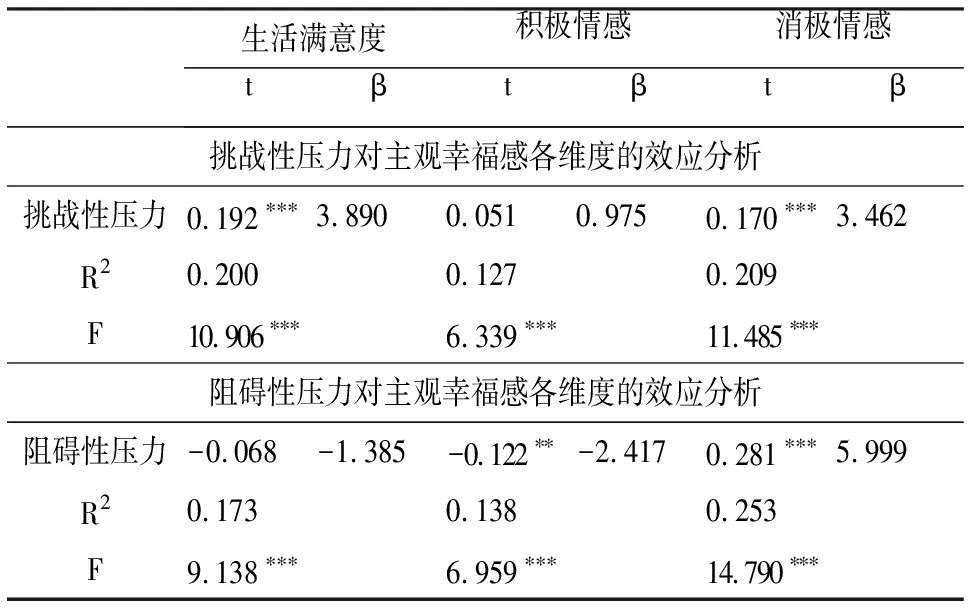

表4给出了两类压力源对主观幸福感三个维度的回归分析结果,挑战性压力对生活满意度有积极影响(β=0.192,t=3.890),对积极情感的正向影响并不显著(β=0.051,t=0.975),对消极情感有正向影响(β=0.170,t=3.462)。阻碍性压力对生活满意度的负向影响并不显著(β=-0.068,t=-1.385),对积极情感有显著消极影响(β=-0.122,t=-2.147),对消极情感有显著正向影响(β=0.281,t=5.999)。由此假设H2a、H1b、H1c没有得到验证,H1a、H2b、H2c得到验证。

表4 两类压力对主观幸福感三个维度的层次回归分析结果

(三)情绪智力的调节效应检验

采用层次回归分析法检验情绪智力在两类压力源对员工幸福感及维度影响中的调节效应,并通过交互项系数进行判断。从表5可知(由于篇幅限制,只呈现交互项系数),分析阻碍性压力对积极情感的回归方程中,阻碍性压力与情绪智力的交互项显著(-0.172,p<0.01),假设H4b没有得到验证。在分析阻碍性压力对消极情感的回归方程中,阻碍性压力与情绪智力的交互项显著(0.168,p<0.01),假设H4c没有得到验证。

表5 情绪智力调节效应检验

根据Sharma等的调节效应检验程序,若交互项显著则调节作用显著,若交互项不显著则进行分组分析,如果各组的R2有显著差异,则是调节变量,否则不是调节变量。[12]291-300根据情绪智力的平均数将样本分为两组,“0”代表低情绪智力,“1”代表高情绪智力。由表6中可以看出挑战—阻碍性压力对主观幸福感、挑战性压力对生活满意度、挑战性压力对消极情感在高、低情绪智力两组数据验证中的回归系数都到达了显著性水平,且R2在两组数据中表现出显著性差异,因此假设H3、H3a、H3c得到验证,H4没有得到验证。

表6 分组检验情绪智力的调节效应

四、结果讨论与管理建议

(一)结果讨论

关于挑战性和阻碍性压力对主观幸福感总体的影响作用,本研究得出了与前人认为工作压力对主观幸福感有负向影响不同的结论,即挑战性压力对员工主观幸福感有正向预测作用,阻碍性压力则相反。

关于挑战—阻碍性压力与情感体验的关系,研究结论表明两类压力源对消极情绪都具有显著的正向影响,验证了Webster(2011)[13]505-516和Lin(2009)[14]93-95等关于挑战—阻碍性压力与情感体验的关系。在问卷调查中,虽然注明是按照近几周的情感体验填写情感量表,但被调查者更多的是按照即时的情感反应进行作答,导致不仅是阻碍性压力,挑战性压力也对消极情感具有显著的正向预测作用。本研究并没有得到挑战性压力对积极情感有正向影响的结论,同样可能是由于缺乏长期的动态研究所致,个体只有潜在收益能够弥补个体资源的丧失时才会投入个体的精力资源,在短期内这种回报难以实现。关于挑战—阻碍性压力源与生活满意度的关系,挑战性压力对生活满意度有正向预测作用,但并没有得到阻碍性压力对生活满意度有显著负向影响的结论。本文研究两类压力源对生活满意度的总体作用,包含工作和生活两个方面,挑战性压力的积极作用已经影响到员工的整个生活满意度,而员工工作中的消极情绪会控制在工作范围内,并不会影响整个生活状态。

关于情绪智力的调节作用分析,研究结果显示情绪智力在挑战性压力对主观幸福感、阻碍性压力对主观幸福感之间都起正向调节作用。原因可能在于高情绪智力的员工在工作上往往更为积极和上进,对个人要求也更高,对于工作中的阻碍性压力如不了解个人工作标准、职业生涯处于停滞、靠“关系”决策等更加难以接受;而在面对挑战性压力时,高情绪智力员工往往更会把握机会并预期到可能带来的收益回报,从而激发积极情感和工作生活状态。

(二)管理建议

通过以上分析,针对降低员工压力和提升主观幸福感提出以下管理建议:第一,适度提高挑战性压力。企业可以适当提高员工的工作数量和工作职责,并提高员工工作时间上的紧迫感,使员工工作时感觉充实并产生实现自我价值的感受。但特别需要注意的是提高挑战性压力要注意适度性;第二,降低员工阻碍性压力。企业应当建立科学的管理机制规避这些因素,例如加强员工岗位职责分析,建立科学的绩效考核机制和薪酬管理机制,设置合理的职业发展通道,为员工的职业生涯发展提供相对明确的方向等;第三,按照员工的特质进行招聘或职务分配。对于情绪智力较高的员工,应当尽量选择挑战性压力较大的岗位,将挑战性压力转化为积极情感和良好的工作状态以更好发挥其在工作中的作用。当企业不可避免的存在一些会有较大阻碍性压力的岗位时,则可以安排情绪智力相对较低的员工胜任,降低阻碍性压力对其主观幸福感的不良影响。

参考文献:

[1]邢占军. 基于六省会城市居民的主观幸福感研究[J]. 心理科学,2008(6).

[2]周雅,刘翔平. 大学生的性格优势及与主观幸福感的关系[J]. 心理发展与教育, 2011 (5).

[3] Griffeth R W, Hom P W, Gaertner S. A meta-analysis of antecedents and correlates of employee turnover: Update, moderator tests, and research implications for the next millennium[J]. Journal of Management, 2000, 26(3).

[4]Beehr T A, Jex S M, Stacy B A, Murray M A. Work stressors and coworker support as predictors of individual strain and job performance[J]. Journal of Organizational Behavior, 2000, 21(4).

[5] Cavanaugh M A, Boswell W R, Roehling M V, Boudreau J W. An empirical examination of self-reported work stress among U.S. managers[J]. Journal of Applied Psychology, 2000, 85(1).

[6] Diener E, Scollon C N, Lucas R E. The Evolving Concept of Subjective Well-Being: The Multifaceted Nature of Happiness[J]. Advances in Cell Aging and Gerontology, 2004(15) .

[7] Maye J D, Salovey P. What is emotional intelligenee?In P. Saiovey & D.Sluyte (Eds.), Emotional develoPment and emotional intelligen: Implicaitons for educators[M]. New York: Basie Books, 1997.

[8] Slaski M, Cartwright S. Health, performance and emotional intelligence: an exploratory study of retail managers[J]. Stress and Health, 2002, 18(2).

[9] Gross J J, John O P. Individual differences in two emotion regulation processes: implication for affect, relationship, and well-being[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2003, 85(2).

[10] Sy T, Tram S, O’Hara L A. Relation of employee and manager emotional intelligence to job satisfaction and performance[J] . Journal of Vocational Behavior, 2006(68).

[11]刘得格,时勘,王永丽,龚会. 挑战—阻碍性压力源与工作投入和满意度的关系[J]. 管理科学, 2011(2).

[12] Sharma S, Durand R M, Gur-Arie O. Identification and analysis of moderator variables[J]. Journal of marketing research, 1981.

[13] Webster J R, Beehr T A, Love K. Extending the challenge-hindrance model of occupational stress: The role of appraisal[J]. Journal of Vocational Behavior, 2011, 79(2).

[14] Lin L, et al. Challenge and hindrance job demands, job resource and their relationships with vigor and emotional exhaustion[C]. In: the international conference on Management Science & Engineering. Moscow, 2009.