婴幼儿乳粉中泛酸测定的不确定度研究

2014-07-27

(山东省产品质量检验研究院,山东济南 250103)

测量不确定度是表征合理地赋予被测量值的分散性,与测量结果相联系的参数[1]。它可以表征被测量值的合理范围,并直接与检验结果的合格判定相关。完整的测量结果表示应该包括测量不确定度[2]。由于某些检测方法的性质,决定了无法从计量学和统计学角度对测量不确定度进行有效而严格的评估,这时至少应通过分析方法,列出各主要的不确定度分量,并做出合理的评估[3]。

泛酸是辅酶A(CoA)和酰基载体蛋白(ACP)生物合成的重要前体物质,参与人体中类固醇、褪黑激素、抗体和亚铁血红素的合成[4],是维持生命正常生理机能的必需小分子有机物,也是婴幼儿乳粉中重要的营养物质。GB 10765-2010《食品安全国家标准婴儿配方食品》和GB 10767-2010《食品安全国家标准较大婴儿和幼儿配方食品》中规定泛酸在婴幼儿乳粉中的限量分别为96μg/100kJ~478μg/100kJ和大于70μg/100 kJ,即 1 920 μg/100 g~9 560 μg/100 g 和大于 1 400 μg/100 g(以乳粉能量为2 000 kJ/100 g计)。

目前测定泛酸的方法有高效液相法、气相色谱法和微生物法[5-7]。微生物法测定泛酸含量灵敏度高,是美国公职分析化学家协会AOAC要求的官方检测方法,也是国家标准检验方法的仲裁法。该方法操作繁杂,且因微生物生长的不确定性强使得影响结果的因素很多,对检验人员的操作和实验室设施要求较高。为了保证泛酸测定结果的准确性,本实验依据JJF1059.1-2012和GB/Z 22553-2010对泛酸测定过程中影响检验结果的各个分量进行了评估,并给出扩展不确定度,可据此提高微生物法测定婴幼儿乳粉中泛酸的精密度和准确度。

1 材料与方法

1.1 主要材料与试剂

试样为在市场上随机抽取的婴幼儿乳粉。植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum,ATCC8014);乳酸杆菌琼脂培养基;乳酸杆菌肉汤培养基;泛酸测定用培养基(配制见附录A[8]);泛酸钙标准品(>98.8%),德国Dr.Ehrenstorfer公司;Tris缓冲液;去离子水;0.1 mol/L盐酸溶液;定量滤纸。

1.2 仪器与设备

AL204型电子天平:瑞士梅特勒-托利多仪器公司(精度0.1mg);PHS-3E型酸度计:上海雷磁公司(精度0.01);SX-300型高压蒸汽灭菌锅:日本TOMY公司;315K型高速冷冻离心机:德国Sigma公司(最大转速15 300 r/min);SHP-250型生化培养箱:上海精宏实验设备有限公司(36℃±0.5℃);Cary100型紫外-可见分光光度计:美国瓦里安公司(精度0.000 1)。

1.3 样品处理与试验方法

1.3.1 试样处理与稀释

称取2.00 g(精确至0.000 1 g)试样于三角瓶中,加入10 mL Tris缓冲液和少量去离子水,121℃水解15 min后冷却。用0.1 mol/L盐酸溶液调节pH至4.5,转入250 mL容量瓶中用去离子水定容。取少许稀释样液,定量滤纸过滤。取5 mL滤液,用去离子水稀释至160 mL,即为试样的测试液。

1.3.2 测定

按照GB5413.17-2010《食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中泛酸的测定》6.3~6.8进行标准曲线制作、试样管制作、灭菌、接种、培养、测定。

1.4 标准曲线的绘制、结果计算与分析

以泛酸含量(ng)为横坐标,OD550nm为纵坐标,使用专业绘图软件绘制标准曲线,并利用软件读取测试液中的泛酸含量[9]。数值取舍方法按照GB5413.17-2010《食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中泛酸的测定》6.10进行。

1.5 计算公式

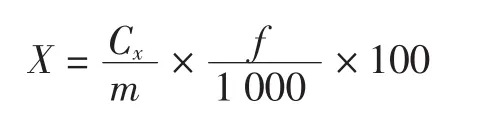

根据GB 5413.17-2010,测量结果计算公式为:

式中:X 为试样中泛酸含量,(μg/100 g);Cx为有效试样管中每毫升测试液泛酸含量的总平均值,ng;m为试样的质量,g;f为稀释倍数。

2 结果与分析

2.1 不确定度来源分析

根据整个试验过程分析,微生物法进行泛酸含量测定的不确定度主要来自以下方面:测量重复性、标准物质称取及标准溶液配制、试样称量、试样前处理及稀释、紫外分光光度计测量偏差[10-12]。

2.2 测量不确定度评定

2.2.1 测量重复性引入的不确定度

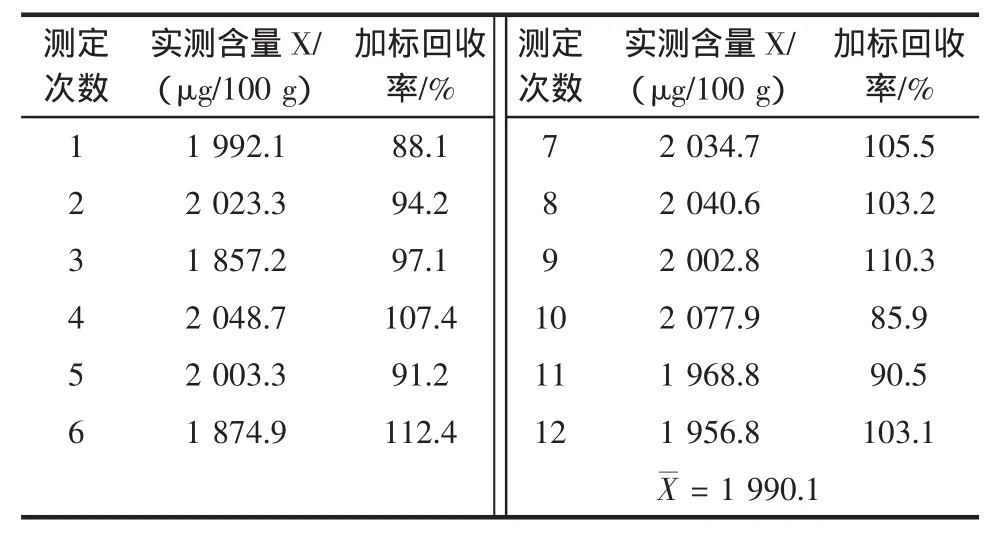

重复测定产生的不确定度属于A类不确定度[13],它包含试样称量、试样前处理及稀释操作、微生物生长差异、使用器具和仪器引入的不确定度。按照GB 5413.17-2010的要求对同一试样的泛酸进行12次平行测定,结果见表1。

表1 乳粉重复测定的结果及回收率Table 1 Results and recoveries of the repeated measurements

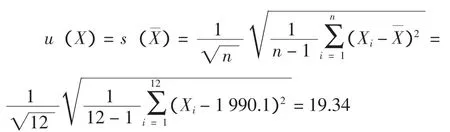

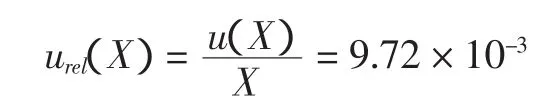

所测结果X平均值的标准不确定度u(X)采用平均值的标准偏差s()来表示,则重复测定引入的不确定度:

相对标准不确定度为:

2.2.2 标准物质及标准溶液配制引入的不确定度

2.2.2.1 标准品引入的不确定度

根据泛酸钙标准品说明书所述,其纯度p=(100±1.2)%,按B类不确定度评定[13],区间的半宽度为0.001 2,视为矩形分布,则标准不确定度为:

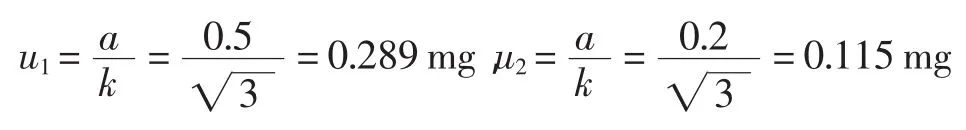

2.2.2.2 标准品称量引入的不确定度

用电子天平准确称取44.00 mg泛酸钙标准品,所用天平精度为0.1 mg。根据检定证书,最大重复性误差为0.2 mg,当0≤m≤50 g时,示值误差为0.5 mg。采用矩阵分布,包含因子为按B类不确定度评定,标准不确定度为:

合成标准不确定度为:

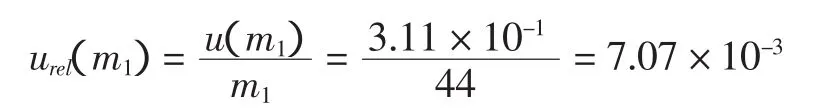

标准品称量引入相对标准不确定度:

2.2.2.3 标准溶液配制过程引入的不确定度

标准溶液配制过程使用了容量瓶、吸量管等玻璃器具,而这些玻璃器具的校准和室温对液体体积的影响可导致标准溶液配制的偏差[14-15]。

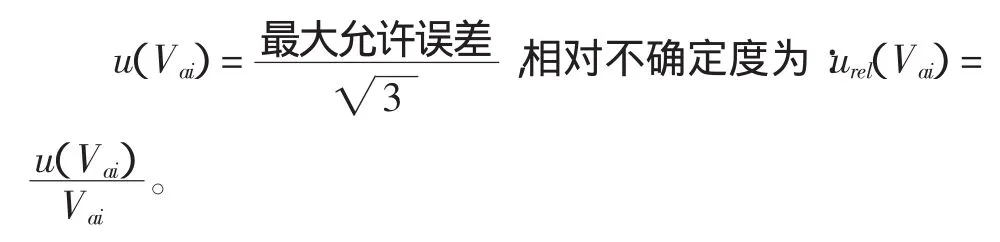

根据最大允许误差[16],按均匀分布处理据此计算不确定度分量:

据此计算得出的相对不确定度数值见表2。

表2 标准溶液配制时玻璃量具校准引入的不确定度Table 2 Uncertainties for measuring glasses’calibration in standard solution preparation

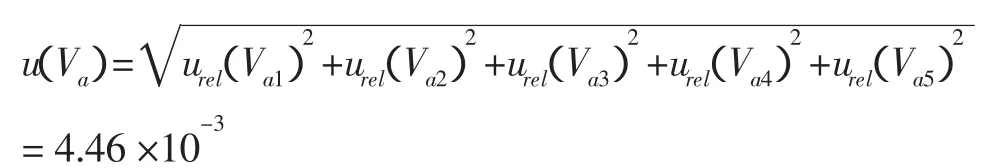

合成玻璃器具校准引入的不确定度分量:

实验室温度变化介于(20±5)℃之间,与玻璃器具20℃的校准温度不同。根据水的膨胀系数为2.1×10-4/℃,且远大于玻璃膨胀系数。假设温度变化为矩形分布,其引入的不确定度分量为:

u(VT)=,相对标准不确定度为,合成实验室温度变化引入的玻璃器具相对不确定度分量:

由标准品及其称量、标准溶液配制引入的不确定度分量合成的相对标准不确定度为:

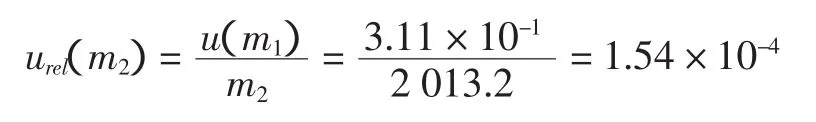

2.2.3 试样称量引入的不确定度

试样称取质量介于0~50 mg之间,称取2.013 2 g,即2 013.2 mg试样引入的相对不确定度计算方法可参照本文2.2.2.2,应为:

2.2.4 试样前处理及稀释引入的不确定度

2.2.4.1 试样前处理引入的不确定度

样品前处理过程中泛酸存在损失,通过试样添加泛酸计算回收率,12次试样添加回收率见表1,回收率范围88.1%~112.4%,平均回收率为r=99.1%,标准偏差S(r)=0.091。标准不确定度采用平均值的标准偏差,标准不确定度为,相对标准不确定度为因此,由试样前处理过程产生的相对不确定度为2.64×10-2。

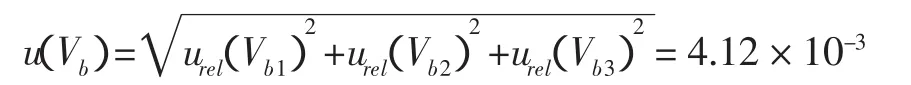

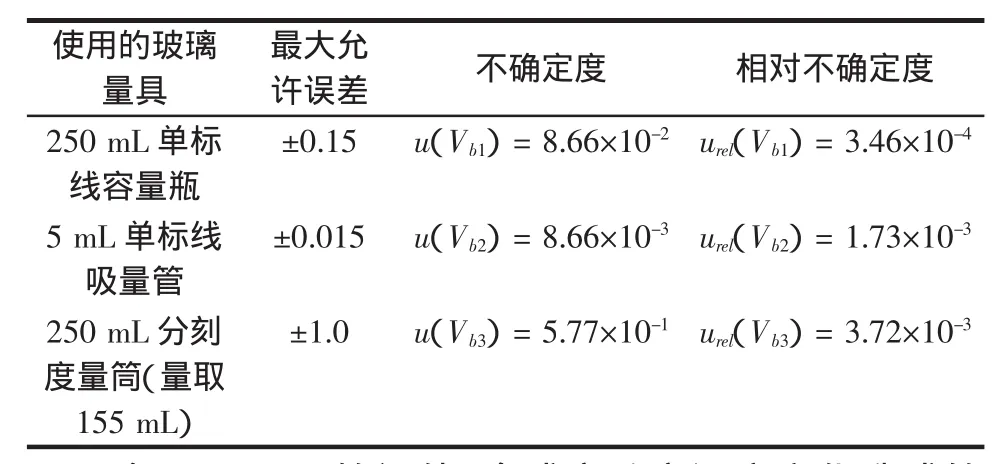

2.2.4.2 试样稀释过程引入的不确定度

试样的前处理过程需要进行稀释操作,期间使用了容量瓶、吸量管、量筒等玻璃器具,而玻璃器具的校准和室温对液体体积的影响可导致试样泛酸含量测定的偏差。根据2.2.2.3的公式可计算得出玻璃器具校准引入的相对不确定度,具体数值见表3。合成试样稀释过程中玻璃量具引入的不确定度:

表3 试样稀释时玻璃量具校准引入的不确定度Table 3 Uncertainties for measuring glasses’calibration in sample dilution

参照2.2.2.3的评估,合成实验室温度变化造成的玻璃量具不确定度分量:

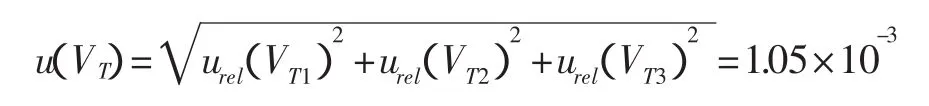

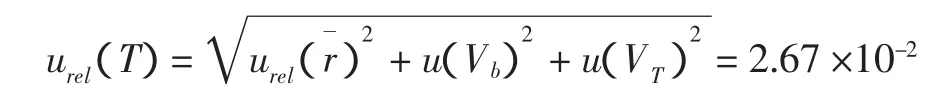

由试样前处理及稀释过程引入的的不确定度分量合成的相对标准不确定度为:

2.2.5 紫外-可见分光光度计测量偏差引入的不确定度

根据检定证书,紫外-可见分光光度计的透射比示值误差是0.4%,透射比重复性是0.0%,测定值一般为对称分布,则紫外分光光度计测量偏差引入的相对标准不确定度为:

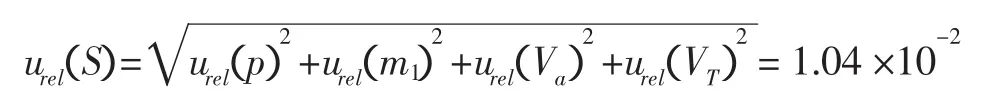

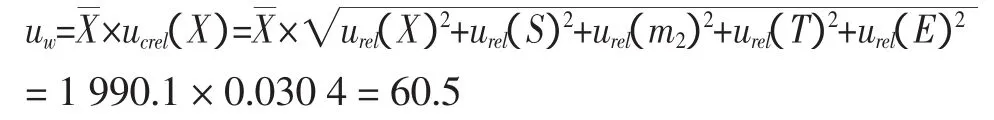

2.3 合成不确定度的计算

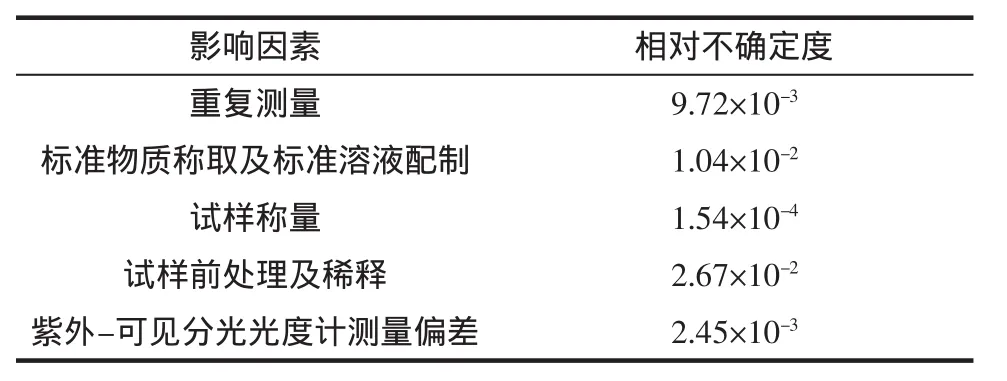

实验过程中影响检验结果的各个因素引入的相对标准不确定度见表4。综合各分量可得到合成标准不确定度。则婴幼儿食品和乳粉中泛酸含量测定的不确定度为:

表4 各影响因素分量引入的不确定度Table 4 Uncertainties of all affecting factors

2.4 扩展不确定度评定

扩展不确定度可由合成标准不确定度乘以包含因子(k),在 95%置信水平下,k=2,因此,试样中泛酸含量测定的相对扩展不确定度为:

由计算得出的婴幼儿乳粉中泛酸含量为(1 990.1±121.0)μg/100g。

3 结语

经评估,微生物法测定婴幼儿乳粉中泛酸含量的操作过程中,对检验结果影响最大的是试样前处理及稀释,其次是标准溶液的配制和测量重复性。试样的称量、紫外-可见分光光度计测量偏差对试验结果的影响较小。整个试验过程涉及较多玻璃器具的使用,应严格移液操作,从而提高检验的精密度和准确度。

整个测定过程以植物乳杆菌作为媒介,每次测定时的细菌培养温度、菌龄均有细微差异,这些不易估计的影响因素可粗略用基于试验及最终结果的重复性的标准偏差来表征[17-18]。在以微生物为媒介测定化学成分的方法中,每次测定时微生物生长状态的差异,是检验人员操作和仪器测量偏差之外的主要误差来源。

微生物法测定婴幼儿乳粉中泛酸的结果为(1 990.1±121.0)μg/100 g,k=2,p=95%。

[1] 中国国家标准化管理委员会.GB/Z22553-2010利用重复性、再现性和正确度的估计值评估测量不确定度的指南[S] .北京:中国标准出版社,2010

[2] 全国法制计量管理计量技术委员会.JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示[S] .北京:中国标准出版社,2012

[3] 中国合格评定国家认可委员会.CNAS-CL07:2011测量不确定度的要求[S] .北京:中国标准出版社,2011

[4] 杨延辉,肖春玲.泛酸的功能和生物合成[J] .生命的化学,2008,28(4):448-452

[5] Andrieux P,Fontannaz P,Kilinc T,Giménez EC.Pantothenic acid(vitamin B5)in fortified foods:comparison of a novel ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry method and a microbiological assay[S] .J AOAC Int,2012,95(1):143-8

[6] Kiyoshi Banno,Masayuki Matsuoka,Shingo Horimoto,et al.Simultaneous determination of pantothenic acid and hopantenic acid in biological samples and natural products by gas chromatographymass fragmentography[J] .Journal of Chromatography B:Biomedical Sciences and Applications,1990,525:255-264

[7] JOAN HOWE WALSH,BONITA W.WYSE,R.GAURTH HANSEN.A comparision of microbiological and radioimmunoassay methods for the determination of pantothenic acid in foods[J] .Journal of Food Biochemistry,1980,3(4):175-189

[8] 中华人民共和国卫生部.GB5413.17-2010食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中泛酸的测定[S] .北京:中国标准出版社,2010

[9] 刘志楠,喻东威,赵源,等.牛奶中泛酸含量测定[J] .食品科学,2012,33(2):178

[10] 霍艳敏,王艳丽,王骏,等.高效液相色谱法测定婴幼儿乳粉中烟酰胺的不确定度评定[J] .食品科学,2011,32(16):330-333

[11] 李秀珍,刘凤琴,吕光宇,等.紫外分光光度法测定维生素B12注射液含量的不确定度分析[J] .齐鲁药事,2012,31(2):90-91

[12] 矫筱蔓,庞燕军,陆军,等.紫外分光光度法测定维生素A含量的不确定度评估[J] .中国药师,2011,14(5):737-738

[13] 全国物理化学计量技术委员会.JJF1135-2005化学分析测量不确定度测定[S] .北京:中国标准出版社,2005

[14] 岳娜.常用玻璃量器容量测量结果的不确定度评定[J] .计量与测试技术,2012,39(7):66-68

[15] 龚剑,占永革.标准溶液稀释不确定度评定[J] .实验技术与管理,2011,28(25):52-54

[16] 全国流量容量计量技术委员会.JJG196-2006常用玻璃器具检定规程[S] .北京:中国标准出版社,2006

[17] 雷质文.食品微生物实验室质量管理手册[M] .北京:中国标准出版社,2006

[18] P Neaves.Accreditation for microbiology laboratories[S] .Ottawa(Canada):1999,19-24