当代中国意识形态的形成、特征及其传播路径

2014-07-19肖扬东

肖扬东

当代中国意识形态的形成、特征及其传播路径

肖扬东

相比于意识形态本身的讨论,当代中国意识形态的形成、特征及其传播路径无疑是一个重要但却并没有受到相应关注的论域。本文指出,在世界经历巨变,中国社会也发生巨大变迁的新历史情景下,社会主义意识形态的内涵及其传播路径都已经发生了重大变化。因此,试图继续对社会主义意识形态作“脸谱化”的解读显然并不可行,而是要求我们必须突破非此即彼的思维模式,超越对社会主义意识形态的简单化批判或简单化肯认。

当代中国;意识形态;特征;传播路径

“意识形态”毫无疑问是社会科学中讨论得最多,但也是分歧最多的概念之一。美国文化人类学家克利福德·格尔茨曾经非常确切地概括了意识形态在理论上的尴尬状态,他写道:“‘意识形态’这个词本身被意识形态化了,这是现代知识史上的一个小讽刺。”*【美】克利福德·格尔茨:《文化的解释》,韩莉译,南京译林出版社1999年版,第231页。麦克莱伦补充道: “意识形态是整个社会科学中最难以把握的概念……它是一个定义(因此其应用)存在激烈争论的概念。”*【英】大卫·麦克里兰:《意识形态》,孙兆政等译,长春吉林人民出版社2005年版,第1页。本文无意于意识形态本身的讨论,在笔者看来,与其纠缠于意识形态本身的论辩,不如深入探讨当代中国意识形态的形成、特征及其传播路径,这是一个重要但却并没有受到相应关注的论域。

一、意识形态的内涵

通常认为,法国哲学家特拉西是使用“意识形态”概念的第一人。19世纪初,特拉西在对启蒙时代的系统研究中使用了“意识形态”这一概念。“意识形态”被看作是对观念形成过程的研究,因此可以称之为“观念的科学”。特拉西认为,观念产生于物理环境,因此经验学习是知识的唯一来源。虽然特拉西的思想重点在于心理学方面,但是他对意识形态的理解有两点值得注意:第一是唯物主义,即思想的产生来自物质的刺激,观念的形成过程是一种物理过程,因而并不玄奥神秘。第二个重要方面是意识形态的社会和政治改良目标*【美】利昂·P·巴拉达特:《意识形态:起源和影响》,张慧芝、张露璐译,北京世界图书出版公司2010年版,第7页。。

马克思(恩格斯)反驳了特拉西的意识形态观点,指出意识形态中的概念是主观的,是用来为统治阶级辩护的。因此,意识形态本质上是统治阶级的思想。马克思、恩格斯之后,有关意识形态的论述形成了一个强大的“马克思主义传统”,这一传统主要是在阶级斗争的视域中,以经济基础和上层建设之间的关系、互动为基点,探讨意识形态在资本主义社会中的作用。

对一些非马克思主义学者来说,“意识形态”带有强烈的贬谪之意,这些学者认为,只有那些精心雕琢、自成一体和居于垄断地位的党派学说才属于意识形态的范畴*【英】戴维·米勒、(英)韦农·波格丹诺(英文版主编):《布莱克维尔政治学百科全书》,邓正来(中译本主编),中国政法大学出版社2002年版,第368页。。不过,也有不少学者试图重构“意识形态”概念,以扭转人们对“意识形态”的看法。比如,在《意识形态与乌托邦》(1929)一书中,德国思想家卡尔·曼海姆(Karl Mannheim)对“意识形态”作了一种知识社会学的解读。曼海姆认为,意识形态和乌托邦一样,都是关于存在之超越的概念。意识形态落后于变动的实在或社会秩序,乌托邦则超前于实在的发展以及社会秩序;两者的共同之处在于都要通过观念的力量来扭转实在的发展,以符合观念的内在要求。与此同时,曼海姆区分了两种不同的意识形态,一种是“特殊的意识形态”,一种是“总体的意识形态”。“特殊的意识形态”与作为派别利益表述的政治思想有关,其观念和表象可能是谣言,也可能是他人或自我的欺骗,以服务于掩盖事实真想或歪曲社会事实。“整体的意识形态”则指称一个时代或一个团体的总的意识结构,它是一个描述性的概念,是一个知识社会学的概念*【德】卡尔·曼海姆:《意识形态与乌托》,黎明、李书崇译,商务印书馆2000年版。。美国文化人类学家克利福德·格尔茨在1973年出版的《文化的解释》中,也反对对于意识形态的贬损,主张以一种互动的符号体系来理解意识形态,建立一个中性的意识形态概念。在格尔茨看来,意识形态与宗教、哲学、美学和科学一样,都是一种文化系统,意识形态的出现是由于“社会心理紧张的交互影响,及缺乏说明这种紧张的意义的文化资源,使得二者相互加剧,终于导致系统(政治、道德或经济)意识形态的出现。”*【美】克利福德·格尔茨:《文化的解释》,韩莉译,译林出版社1999年版,第263页。

在本文,我们也是在一般意义上使用“意识形态”概念,对“意识形态”作中性的理解,而非把“意识形态”视为消极和批判性的概念。为此,我们采用《布莱克维尔政治学百科全书》的理解,把意识形态定义为“具有符号意义的信仰和观点的表达形式,它以表现、解释、评价现实世界的方法来形成、动员和指导、组织和证明一定的行为模式或方式,并否定其他的一些行为模式或方式。”*【英】戴维·米勒、(英)韦农·波格丹诺(英文版主编):《布莱克维尔政治学百科全书》,邓正来(中译本主编),中国政法大学出版社2002年版,第368页。

二、当代中国意识形态的形成及其特征

中国共产党早期就是一个立基于意识形态的政治和军事集团,意识形态是它维持自身合法性基础,维系自身统一和动员社会的重要途径。建国后,意识形态更成为它统合中国这一庞大“建筑物”的粘合剂*Franz Schurmann,Ideology and Organization in Communist China,University of California Press,1969.,其重要性不言而喻。

关于意识形态的运行机制及其重要性,西方马克思主义者提供了不少真知灼见。早在1923年出版的《历史与阶级意识》中,卢卡奇就指出,意识形态是一种非经济的因素,但它又是以一定的经济关系在人们观念中的反映:“如果经济是社会的最重要的形式,是推动人民背后的社会演化的真正驱动力,那么它必然会以非经济的、意识形态的方式进入人们的思想。”*俞吾金:《意识形态论》(修订版),北京人民出版社2009年版,第221页。这种方式就是“物化”,表现为人的碎片化、物对人的支配、主体的机械化,物化意识是资产阶级意识形态的普遍的、基本的表现形式,“无产阶级作为资本主义的产物。必然隶属于它的创造者的生存模式,这一生存模式就是非人性和物化。”*俞吾金:《意识形态论》(修订版),北京人民出版社2009年版,第252页。葛兰西也认为,尽管资本主义国家机器的暴力机制在维护资本主义国家的过程中起着非常重要的作用,但市民社会包括教会、工会、学校等各种组织以及公民团体,它们通过知识和道德等手段,取得了对大众的思想意识领导权,是维护资本主义国家统治的更为重要的机制。阿尔都塞则颇具创建性地提出“意识形态国家机器”概念。指出宗教、教育、家庭、法律、政治、工会和文化等都属于意识形态国家机器,它们是确保镇压型国家机器(军队、法庭、监狱)存在和发展的基本条件,“没有一个在意识形态国家机器之中并在它之上发挥作用的领导权,任何阶级都不可能在长时间内掌握国家权力。”*俞吾金:《意识形态论》(修订版),北京人民出版社2009年版,第285页。有必要指出的是,意识形态要成为大众能够接受的特定意识形态,转化为大众自觉行为的心理基础,必须经过以下几个阶段:(1)符号化阶段:党政组织通过某种方式,把意识形态所揭示的理念、目标传递给大众;(2)去符号化阶段:党政组织通过某种方式,消除与这套意识形态相左的其他价值或符号系统。(3)典范化阶段:最终使意识形态成为大众生活的背景,成为他们思想行为的依据。我们把这个过程称之为意识形态的产生过程,也即理念、目标聚合为一个成熟系统的“意识形态”理论的过程*这些表述受惠于李英明先生。。

借助上述理论资源,我们试图简要分析当代中国意识形态的建构和基本特征。众所周知,二次世界大战后,世界进入冷战格局,在冷战的二元格局下,社会主义世界和资本主义相互对峙,政治斗争直接转化为意识形态斗争,自由主义和社会主义相互攻讦,以攻击打败对方为目的。为此,美国兴起麦卡锡主义,反共、排外,大肆讨伐马克思主义;苏联和中国则反美、反资本主义,清除自由主义思想的影响。在这样的历史背景下,意识形态不仅是处理国际关系的重要参照物,也是统合国家行使控制职能的重要“法宝”。1978年之前,中国的政治结构被指称为全能主义政治,这是一种以单位制为细胞、以纵向组织为中介、高度中央集权的体制。*李强:《后全能体制下现代国家的构建》,《战略与管理》,2001年第6期。在这种体制下,国家几乎垄断了全部重要的物质财富和信息资源,并对社会进行严密全面的控制。在这一阶段,社会主义意识形态是主流意识形态,占据着支配甚至是独尊地位。社会主义意识形态的内容主要来自马恩、列宁、斯大林和毛泽东思想,由执政党中国共产党制定阐发。由于社会管控严厉,1978年之前虽然存在一些零星的“异端思潮”,但它们未能成为社会意识形态或次级意识形态,更遑论对社会主义主流意识形态构成挑战。因此,在这一阶段,社会主义意识形态成为大众能够接收的意识形态,转化为大众自觉行为的心理基础,主要经过以下几个阶段:(1)符号化阶段:党政组织通过教育、舆论、传统媒体、运动等方式,把意识形态所揭示的理念、目标传递给大众。由于国家的严厉管控,以及对信息的垄断和控制,这种传递通常以单一式的通道进行,大众无法把自己的意见和诉求传递出去,因此造成1978年之前我国主流意识形态的“闭合性”。(2)去符号化阶段:党政组织通过教育、舆论、传统媒体、运动等方式,消除与这套意识形态相左的其他价值或符号系统。由于国家对社会的全方位控制,1978年之前,国家通常能够借助舆论的高压甚至政治运动展开对社会主义意识形态相左的价值进行批判,以维护社会主义主流价值的独尊地位。(3)典范化阶段:最终使意识形态成为大众生活的背景,成为他们思想行为的依据。借助上述做法,社会主义意识形态成功地占据了人们的心灵,成为人们思想行为的唯一“标杆”。

1978年之后,由于改革开放和市场经济的发展,中国社会环境逐渐宽松,思想日益多元化。同时,改革的深化也引发了思想的激荡和分化,个人主义、消费主义、虚无主义等社会思潮兴起,各种社会意识形态或次级意识形态开始出现,它们对社会主义主流意识形态构成了巨大挑战。尤其值得注意的是,二次世界大战后得以飞速发展的大众传播在当今全球化时代有了更加突飞猛进的发展,新的传媒技术和传播手段层出不穷。二十世纪七十年代美国加州硅谷出现的信息技术革命,正迅速地把人类社会带入到一个信息化时代,“新信息技术正以全球的工具性网络整合世界。以电脑为中介的沟通,产生了庞大的多样的虚拟社群。”*【美】曼纽尔·卡斯特:《网络社会的崛起》,夏铸九等译,社会科学文献出版社2006版,第3页。极大地冲击并改变了人类的交流和互动方式。因此,1978年之后,社会主义意识形态虽仍是主流意识形态,但意识形态在政策过程的作用发生了改变,意识形态现在成为了一种事后为政策决策论证的辩护工具,作用有所弱化。此外,与毛泽东时代相比,社会主义意识形态开始变得更加开放,具有了不断充实、发展和诠释的空间。在这一阶段,社会主义意识形态要成为大众能够接收的意识形态,转化为自觉行为的心理基础,主要过程和内容是:(1)符号化阶段:党政组织通过教育、舆论、传统媒体、新兴媒体、运动等方式,把意识形态所揭示的理念、目标传递给大众。1978年之后,由于改革开放和政策的“实用主义”转向,以及社会意识形态和次级意识形态的出现,社会主义意识形态的作用有所减弱;所传递的理念、政策目标对大众的影响也有所弱化。同时,在这一阶段,采用舆论、运动的方式来传递价值理念和政策目标的做法明显减少,而是选择运用更为柔性和更多元的方式来传递。尤其是,由于社会环境的宽松,思想的开放,大众获取信息的渠道更为通畅,意见和利益诉求能够得到表达,因此社会主义意识形态在传递给大众的过程就不再是一个“单通道”的过程,而是一个“双向通道”的过程,在这个过程中,社会主义意识形态由“闭合”开始走向“开放”。(2)去符号化阶段:党政组织通过教育、舆论、传统媒体、新兴媒体、运动等方式,尽量弱化与这套意识形态相左的其他价值或符号系统。如果说1978年之前,社会主义意识形态的地位是靠压制和消除与社会主义意识形态相左的价值和符号系统来确立的,那么1978年之后,社会主义意识形态则通过重构,通过与各种社会意识形态或次级意识形态展开竞争,以确立其主流地位。因此,社会主义主流意识形态开始变得更加开放和包容。(3)典范化阶段:最终使社会主义意识形态成为大众生活的背景,成为他们思想行为的依据。由于各种社会意识形态或次级意识形态的出现,“观念市场”变得日益多元化,大众能否自觉的把社会主义意识形态作为自己思想行为的依据,关键依赖于社会主义意识形态的转型能否成功,依赖于社会主义意识形态的理念和价值观是否具有足够的“说服力”和“吸引力”。

从上可见,当代中国意识形态的发展经历了一元化向多元化的发展,从“马克思列宁主义”,“毛泽东思想”到“邓小平理论”、“三个代表”思想,以及 “社会主义和谐社会”、“科学发展观”。社会主义主流意识形态虽然还是支配性的意识形态,但是各种社会意识形态或次级意识形态也在不断涌现,它们打破了社会主义主流意识形态理论的一元格局,开始对社会主义主流意识形态构成了挑战。其次,当代中国的意识形态变得越来越开放和柔性化,从“马克思列宁主义”、“毛泽东思想”到“邓小平理论”以及“社会主义和谐社会”、“科学发展观”,社会主义主流意识形态有了更多发展和诠释空间,也越来越包容各种社会意识形态或各种次级意识形态,吸纳它们的一些“营养成分”,从而不断完善自身。各种社会意识形态或次级意识形态由于有了接触和竞争,也有了更多的发展空间,极大地推动了中国思想版图的多元化,使得“观念市场”有了健康发展的可能。

三、当代中国意识形态的传播路径

1、组织或单位的途径

1950年代至1980年代,党组织、企事业单位以及社会团体一直坚持政治挂帅,以阶级斗争为纲,政治思想工作被认为是重中之重;组织和单位的政治学习,通过文件传达上级指示和精神成为人们获取信息的重要管道,也是主流意识形态传播的重要通道。八十年代之后,以政治学习或文件传达来宣传政治信息或意识形态的方式开始遭遇挑战,主流意识形态的组织或单位传播开始弱化甚至失效,组织和单位传播不再是主流意识形态传播的主要途径了*刘少杰:《新形势下意识形态传播方式的变迁》,《吉林大学社会科学学报》,2011年第5期。。

尽管如此,组织和单位仍然是意识形态传播的重要媒介之一。事实上,意识形态本身并非是僵化和固定不变的,而是随着社会现实的变化而发生变化,是一种解释社会现实的动态体系。如今,虽然传统革命式意识形态式微,主流意识形态或官方意识形态的作用有所减弱,但转型后的意识形态依然是政权合法化,也是社会聚合的重要媒介之一。况且,即便是在今天,我们依然无法忽视下述事实:中国的公开传播网络几乎都是官方的,其内容和管理都受到中央政治权威的控制。国家机构管理着最重要的媒体,比如新华社、电台、电视台、电影工业和大部分出版业,中国共产党及其支持的群众和社会团体组织也出版各种重要报纸和期刊。但这些报纸几乎都由相应的党委直接控制。这些传播机构都受制于中共中央宣传部的总体控制和政策约束,确保所有传播机构的文字传播信息和观念必须遵循党中央的政策*王海峰:《干部国家——一种支撑和维系中国党建国家权力结构及其运行的制度》,复旦大学出版社2012年版,第325-326页。。更重要的是,中国是一个名副其实的“干部国家”,在上述政治传播中,传播者主要是政府、政(党)、政治团体,信息源也主要来自这些政治性组织,干部因此是政治传播的主体,“使传播方式得以实现的资源是一支政治干部和积极分子的大军,其数量大到足以渗透到中国的每个工作和居住单位。”*【美】詹姆斯·R·汤森、(美)布莱特利·沃马克:《中国政治》 顾速、董方译,江苏人民出版社2003年版,第156页。

2、教育的途径

在所有意识形态的传播途径中,教育传播可能是最重要、最不为人所察觉,也是牵涉甚广的传播方式。据统计,2010年,我国有文化及相关产业机构313342个,其中艺术业9272个,公共图书馆业2884个,群众文化服务业43382个,艺术教育业151个,文化市场经营机构244697个,文艺科研机构214个。此外,全国还有2358所普通高等学校,85063所中等教育机构,290597所初等教育机构,150420所学前教育机构。它们犹如一张庞大的蜘蛛网,遍布大江南北,成为传导社会主义意识形态的重要阵地。

20世纪20—30年代,葛兰西在他的“狱中札记”就指出了学校等教育机构在争夺大众思想意识领导权,维护资本主义国家统治的重要性。阿尔都塞则提出“意识形态国家机器”概念。指出没有任何意识形态国家机器,能够像教育意识形态国家机器,能够像学校那样发挥那么大的作用,它们是资本主义社会中主体性建构的重要中介。

作为上述理论的补充,美国当代著名教育家迈克尔·阿普尔(Michael apple)对教育在当代意识形态传播中的作用有更为深入的思考。在阿普尔看来,“教育已经被深深的政治化……教育和不同的文化、经济和政治力量总是不可分的有机联系体”*【美】迈克尔·阿普尔等:《官方知识:保守时代的民主教育》,曲囡囡、刘明堂译,华东师范大学出版社2004年版,第10页。教育不仅是生产意识形态的场所,也是传播意识形态的重要场所和媒介:作为知识传播机构,现代教育机构深深镶嵌于现实政治、经济和文化之中,学校会自觉和尽可能的生产技术文化“商品”,以维系统治阶层的控制。因此,学校并非隔绝于意识形态领导权之外的孤岛,而是在经济和文化再生产的权力机构中充当了重要作用。其次,文化领导权或意识形态领导权往往采取“共识”或“默认”的方式发生作用,贯彻体现于学校的课程设置上。最后,不论是文化领导权在教育中的运行,还是意识形态和课程的“同谋”,最终都要通过教育者起作用。“虽然教育者一贯试图把自己描绘为‘科学的’。指出他们的活动是‘科学的’(或技术的)并因而处于中立地位,以赋予其合法性。但他们……支持官僚化的假设和制度,否定个体和人们群体的尊严和重要选择……‘中立的科学’术语成了掩盖这个事实的粉饰,因而比帮助性更意识形态化。”*【美】迈克尔·阿普尔:《意识形态与课程》,袁振国、徐辉等译,华东师范大学出版社2004年版,第150页。法国著名人类学家和社会学家布迪厄甚至认为,学校是各种社会力量相互竞争和角逐的重要场域。从资产阶级革命开始,一直到当代世界,资产阶级一直非常注意学校教育系统的改革、调整及其重构,以便通过学校教育制度,通过培训、养成、熏陶和塑造有利于统治阶级的“心态结构”,从而保证社会各领域中权力的分配和再分配,确保资本主义社会权力统治的正当化*高宣扬:《布迪厄的社会理论》,同济大学出版社2004年版,第70-74页。。

3、传统媒体的传播

英国社会学家和传媒研究专家约翰·B·汤普森在《意识形态与现代文化》中指出,虽然大众传播不是意识形态运作的惟一场所,但现代社会中的意识形态分析必须把大众传播的性质与影响放在核心位置。大众传播的发展大大拓展了意识形态在现代社会中运作的范围,它使象征形式能传输到时间上和空间上分散的、广大的潜在受众。作为用以建立和支撑统治关系的有意义的象征形式,当代社会的意识形态可以在各种不经意的场合下被大众传播所传递。“从朋友间的日常会话到总统或部长的讲话,从逗乐和玩笑到严肃的政策与原则宣言。”*【英】约翰·B·汤普森:《意识形态与现代文化》,高銛等译,译林出版社2005年版,第287页。

大众传播的主要媒介有两种:传统媒体(包括广播、电视、报纸、杂志等),新兴媒体(网络媒体和手机媒体),这里先讨论传统媒体在意识形态传播中的作用。

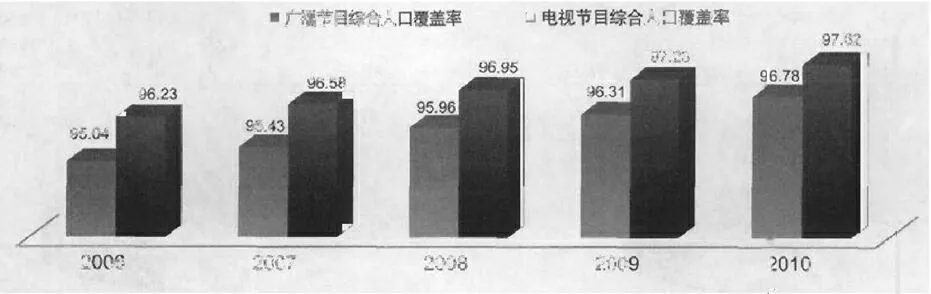

我国传媒产业发展相对滞后,1978年才开始拉开大众传媒产业化的序幕。随着改革的推进和深化,大众传媒从单纯的文化、精神生产事业单位过渡为以传媒为主体的文化产业。就传统媒体而言,据统计,2010年我国共出版图书328387种,新出版189295种,期刊9884种,报纸1939种;中、短波转播发射台822座,调频转播发射台1.16万座,电视转播发射台1.60万座,微波实有站2376座;广播节目综合人口覆盖率96.78%,农村95.64%;电视节目综合覆盖率97.62%,农村96.78(参见图表)。可以说,包括广播、电视、报纸等在内的传统媒体已构建成一个强大的网络,成为各种信息传递的重要媒介。

2006—2010年全国广播电视综合人口覆盖情况(全国合计)来源:《2011中国广播电视年鉴》

诚然,传统媒体通过象征形式传递的信息颇为混杂,并非所有信息都具有意识形态的内涵,即便具有意识形态内涵,也不是一体化的,而是发生分化的。譬如,以报刊而论,在数量庞大的报刊中,既有各种党报党刊,也有各类小报小刊,以及介于两者之间的报刊。通常来说,党报党刊市场化程度不高,它们被党政组织垄断控制,在“喉舌论”、无产阶级新闻媒介的“党性原则”以及毛泽东所谓的“政治家办报”思想影响下,它们往往与政党、国家权力紧密地联系在一起,通常是主流意识形态或国家意识形态宣扬的重要载体。各类小报小刊的主题意识与意识导向则相对复杂,作为一种社会传播方式和大众表达的潜在论坛,它们可能琐碎、媚俗,直截了当地以市场为导向,生产容易消化的“文化快餐”。但小报小刊并非“只是”娱乐或“单纯”的文本。小报小刊虽不以政治劝导或意识形态说教作为其主要目标,但它们仍然身处既定的社会体系之中,在那些看似离奇和偏离正常规范的小报和小刊的故事或叙事之后,其实有着对社会共识和社会规范理所当然的假设*赵月枝:《有钱的、下岗的、犯法的:解读20世纪90年代中国的小报故事》,《开放时代》,2010年第7期。。介于党报党刊以及小报小刊之间的报刊也比较复杂,它们市场化程度较高,为盈利考虑必须顾及读者的需求和阅读“口味”,但有时又必须兼顾国家的宣传政策,因此,它们必须小心翼翼的在市场与国家的宣传政策之间寻求平衡。其中,有些报刊只刊载普通社会新闻或娱乐信息,满足一般读者的需求;有些报刊,如《南方周末》、《凤凰周刊》等,则会刊载一些有深度的报道访谈,或者严肃的时政评论,成为各种社会意识形态或次级意识形态传播的重要渠道。电视也大体如此,既有中央电视台和一些地方台对主流意识形态的宣扬和维护,甚至中央电视台的春节联欢晚会也是传递社会的和意识形态信息的重要场所,*吕新雨:《仪式、电视与国家意识形态——再读2006年“春节联欢晚会”》,当代文化研究网,2012年8月25日登录。也有各种宣扬消费意识形态的休闲娱乐频道,当然,也不乏展示有别于“权力控制、单一话语、政治宣传”的传统意识形态的“新意识形态”的民生新闻等频道。

4、新兴媒体的传播

在传统三大媒体——报纸、广播、电视之后,互联网、手机等新兴媒体正迅速崛起和普及,它们对传统媒体构成了巨大挑战,成为了信息传递的重要媒介。据中国互联网络信息中心统计,截至2010年12月,中国网民规模达到4.57亿,比2009年底增加了7330万人;互联网普及率升至34.3%,较2009年提高了5.4个百分点。宽带网民规模为4.5亿,有线(固网)用户中的宽带普及率达到98.3%。外国手机网民规模达3.03亿,教2009年底增加了6930万人。手机网民在总体网民中的比例进一步提高,从2009年末的60.8%提升至66.2%。农村网民规模达到1.25亿,占总体网民的27.3%,同比增长16.9%。在互联网迅速发展的同时,手机这一通信工具也在迅速普及。2010年,中国手机用户达到7.4亿*刘少杰:《新形势下意识形态传播方式的变迁》,《吉林大学社会科学学报》,2011年第5期。。

显然,网络和手机短信拓宽了意识形态的传播。网络传播有及时性、交互性的特点。网络媒体可以进行全天候的信息传播和实时信息发布,信息的发布和获取及时、迅速,受众可以不受时间限制。同时,网络媒体通过网络论坛、个人网站、BBS、博客(blog)、维克(wiki)等平台,受众可以自由、及时和充分表达自己的观点,他们既是信息的接受者,又是信息的发布者,从而能够实现信息的双向互动*童世骏主编:《意识形态新论》,上海人民出版社2006年版。。手机则短小轻便,易于携带,人们可以通过“便捷的短信传递着对时政时事的评说,表达着对公平邪恶的褒贬,形形色色的社会思潮在及时化、碎片化和生活化的信息传递中流动开来。”*刘少杰:《新形势下意识形态传播方式的变迁》,《吉林大学社会科学学报》,2011年第5期。

网络显然是意识形态争夺的重要场域,出于国家安全等原因,任何国家都会对网络施加限制,同时也会积极地利用网络来传递和宣扬主流的意识形态或国家意识形态。在我国,截至到2003年底,获得国务院新闻办批准的具有新闻登载权的网站达到150多家,形成了一个以中央重点新闻网站为龙头、地方重点新闻网站为骨干、传统媒体网站与商业门户网站发挥积极作用的中国互联网新闻报道体系。其中,“强国论坛”、“观点频道”(人民网)、“发展论坛”和“新华论坛”(新华网)、中青在线“青年话题”(中青在线)、“管窥天下”(国际在线)、“东方评论”(东方网)就是主流意识形态宣传的重要阵地*童世骏主编:《意识形态新论》,上海人民出版社2006年版。。由于互联网的高度开放和分散,网络信息传递多元且难以控制。在为数众多的网站中,还有许多网站,比如“选举治理网”,“世纪沙龙”、“天益社区”等则成为社会意识形态阐发的集结地和传播者,一些公共知识分子经常借助这些网站,阐发宣扬一些不同于主流意识形态的“次级意识形态”,以便传播并获得社会认同。尤其是,网络舆论以及对时政时事的热议和讨论,最终可能影响到政府的执政理念,并成为各种意识形态的“交汇争锋”之地。比如,孙志刚事件最终使国务院发布的《城市流浪人员乞讨收容遣送办法》被废止,促进了有关宪政的讨论;2008年山西襄汾溃坝事则在网络舆论上掀起问责风暴,涉及官员100多名;其他如2007年厦门的PX事件,2009年番禺垃圾焚烧事件等,都因网络舆论抵制,最终导致地方修改决议,促进了一些新的价值观念的传播。

四、结 语

社会主义的历史使得执政党中国共产党必须坚守社会主义意识形态的遗产,但是改革开放和市场经济的推进又必然和社会主义意识形态产生一定的冲突、碰撞,二者之间形成了一种巨大的张力和紧张关系。可以预见的是,伴随市场改革的深化和中国进一步融入全球资本主义体系,以及由此催生的国内外政治、经济、社会和生态矛盾,重新正确认识后革命中国及其社会主义意识形态具有了更大的迫切性*赵月枝:《国家、市场与社会:从全球视野和批判角度审视中国传播与权力的关系》,《传播与社会学刊》 (香港),2007年第2期。。但迄今为止,中国学者对社会主义意识形态的研究要么运用自由主义“宏大理论”在中国传播研究领域的演绎,批判政府对媒体的监督,对信息的垄断,鼓吹消解社会主义意识形态;要么继续简单化的或者想当然的戴着“有色眼镜”看待社会主义意识形态,从而看不到民众复杂的社会利益和意识形态诉求及其与官方意识形态的链接与互动关系。

本文的分析指出了,在世界经历巨变,中国社会也发生巨大变迁的新历史情景下,社会主义意识形态的内涵及其传播路径都已经发生了重大变化。因此,试图继续对社会主义意识形态作“脸谱化”的解读显然并不可行,而是要求我们必须突破非此即彼的思维模式,超越对社会主义意识形态的简单化批判或简单化肯认。借用约翰·B·汤普森的说法,对新时代意识形态的分析必须借助于深度解释学的方法论,第一阶段为社会——历史分析,社会——历史分析的目的是重构象征形式生产、流通与接收的社会和历史条件,包括时——空背景,互动领域和社会结构、社会机构等;第二阶段为正式的或推论性的分析,意识形态展示的是一些有意义的象征建构物,必须对象征形式内部组织、结构特征等进行分析,包括符号学分析、会话分析、句法分析、叙述分析等;第三阶段为解释∕再解释,它是对象征形式背景化(象征形式是处于社会中的产品)和象征形式的闭合(象征形式作为关联结构的建构物)的超越和链接*【英】约翰·B·汤普森:《意识形态与现代文化》,高銛等译,译林出版社2005年版,第300-314页。。这意味着我们在考察社会主义意识形态时,一方面必须结合当下中国的复杂历史语境,在全球资本主义体系的大背景下,认识到国家、社会、市场领域发生的深刻变革,以及三者间相互渗透、相互纠缠的复杂关系,超越“国家∕市场”、“国家∕社会”的二元对立,从而揭示意识形态的社会和历史条件;同时有必要对意识形态话语本身进行辨析,通过符号学分析、会话分析、叙述分析,对意识形态传播的意义建构物进行独立的解剖;最后通过解释和再解释把意识形态的重要内涵呈现出来。唯有如此,才能帮助我们全面审理新时代的社会主义意识形态,廓清社会主义意识形态的内涵。

(责任编辑:严国萍)

2013-10-17

肖扬东,华南师范大学政治与行政学院博士后研究人员,哲学博士,主要研究方向为马克思主义政治理论、国家理论。

本文受到中国博士后科学基金面上项目“马克思主义国家理论:走向‘结构-能动’的辩证”(编号:2012M5Z16z0)的资助。

S033

A

1007-9092(2014)01-0082-07