食品追踪机制的制度建构:香港经验的启示

2014-07-19张楠迪扬

张楠迪扬

食品追踪机制的制度建构:香港经验的启示

张楠迪扬

食品追踪机制是建立健全食品安全监管制度的重要环节,有效的食品追踪机制可以帮助政府准确追踪食品生产、加工、流通的全过程,以便快速有效应对食品安全事故。本文基于对香港食物安全中心的多次访谈,通过论述香港食品追踪机制的制度建构及运行,分析了建立食品追踪机制的制度要件,从而在我国目前尚未建立起完整的食品追踪机制的背景下尝试发现其对内地的借鉴意义。

食品追踪机制;食品安全;制度建构;香港

一、问题缘起

近年来,我国食品安全事故层出不穷。如“苏丹红鸭蛋”、“染色馒头”、“毒黄花菜”、“回锅油”、“勾兑门”、“陈化米”等食品安全事故引起了社会各界的广泛关注。很多曾被查处的重大食品安全事故反复出现,也并未因为曾被曝光就销声匿迹。这使得如何对食品安全加强监管效果、完善监管机制成为学界探讨的焦点。

完整的食品监管机制应包括两个组成部分:日常监管机制及危机处理机制。在如何完善日常监管及配套机制上,已有不少学者提出了宝贵的建设性意见。*相关研究包括:顾家栋、顾帮明:《论我国食品安全监管的制度缺陷及其完善》,《卫生软科学》,2006年第2期;韩忠伟、李玉基:《从分段监管转向行政权衡平监管——我国食品安全监管模式的构建》,《求索》,2010年第6期;李怀、赵万里:《中国食品安全规制制度的变迁与设计》,《财经问题研究》,2009年第10期;项琳:《政府在食品安全规制中的角色新探》,《知识经济》,2009年第14期等。在日常监管机制之外,危机处理机制对迅速应对食物安全事故十分重要。*Christophe Charlier,Egizio Valceschini,Coordination for traceability in the food chain.A critical appraisal of European regulation,European Journal of Law and Economics,Vol 25 Iss:1,Feb.2008.而有效的食品追踪机制可以帮助政府追踪食物链条的每个环节,最大程度降低事故风险,减少相关疾病的扩散机率,*Popper,Deborah E.,Traceability: Tracking and Privacy in the Food System,Geographical Review,vol.97,No.3,Jul.2007.因此是建立食品危机处理机制的必要前提。

目前,我国尚未建立起完整的食品追踪机制,在食品可追踪制度方面的试验与探索正处于起步阶段。部分地区试行的追踪手段存在缺乏追踪所需身份信息、信息真实性难以测量等问题。*施晟、周德翼、汪普庆:《食品安全可追踪系统的信息传递效率及政府治理策略研究》,《农业经济问题》,2008年第5期。相比之下,香港有着与国际标准接轨、运作成熟有效的食品安全监管机制,同时由于内地是香港重要的食物来源地,香港与内地的食品监管体系高度对接,这使得香港成为内地最直接的借鉴对象。而到2012年香港正式建立起了食品追踪机制,该机制在要件组成上借鉴了西方发达国家的成熟经验,同时在制度设计上融合了香港特区政府特有的治理机制,这为内地构建食品追踪机制、进一步完善食品安全监管机制提供了可资借鉴的参考范本。

本文以对香港食物安全中心的访谈为基础,详细讨论香港食品追踪机制的制度建构要件,阐述其背后的制度理念及相关部门的运作模式,以期对内地建构类似食品追踪机制有所借鉴。

二、食品追踪机制溯源及文献回顾

世界范围最早采用食品追踪机制的是欧盟。1997年,为防止疯牛病的蔓延,欧盟决定建立追踪机制,追踪食用牛从生到死的全过程,以便对牛肉的来源和流通进行监管*EU General Food Law,Article 18,178/2002.。这是食品追踪机制最早的成熟形态。2002年,欧盟成立欧洲食品安全局(European Food Safety Authority)作为欧盟在食品安全监管以及风险评估的核心机构,*Official Website of The European Food Safety Authority,http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa.htm.其出台的一系列法律、规章为西方国家建立完整的食品追踪机制提供了严格标准。*Folinas,Dirmitris; Manikas,Ioannis; Manos,Basil ,Traceability data management for food chains,British Food Journal,Vol.108,No.8,2006.目前,全球多个国家建立了食品追踪机制,其中以英国、美国、日本、澳大利亚、法国等为代表。

当前国际权威组织对“食品安全追踪机制”有不同版本的定义。比如,欧盟《一般食品法》对“追踪机制”(Traceability)的定义为“有能力追踪任何食物、种籽、加工肉食及其他有关消费食品,并追踪食品生产、加工及流通的全过程”。*Food Traceability,Health and Consumer Protection Directorate-General,European Commission,http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/traceability/factsheet_trace_2007_en.pdf.国际标准化组织(ISO)将“追踪系统”定义为“在登记识别系统的基础上有能力追溯产品的历史、应用,并将其定位”。*Traceability of finish products—Specification on the information to be recorded in farmed finish distribution chains,International Organization of Standardization,https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:12877:ed-1:v1:en.联合国粮农组织和世界卫生组织联合成立的食品标准委员会(The Codex Alimentarius Commission) 将“食品追踪”定义为“追踪食物生产、加工即流通环节的能力”。*Codex Procedural Manual,CODEX,http://www.codexalimentarius.org/procedures-strategies/procedural-manual/en/.这些定虽然表述不同,但都要求食品追踪机制具备追溯食品生产、加工、流通的全过程,并能准确定位任何一个环节。

西方学者对食品追踪机制的研究起步较早。欧盟是世界范围建构食品追踪机制的先行者,通过制定《一般食品法》强制欧盟国家实行食品追踪制度。但《一般食品法》只列出原则规定,并未在具体执行上要求欧盟国家执行统一的程序。*Folinas,D.;Manikas,I;Manos,B.,Traceabilitydata management for food chains,British Food Journal,Vol.108,No.8,2006.也就是说,欧盟各国可以根据《一般食品法》中的原则按照具体情况建立各自的食品追踪机制。在食品追踪机制的制度建构方面,比较有代表性的两种视角为“机制的结构组成”以及“追踪信息应具备的特点”。在机制的结构组成上,Wilson和Clarke认为,食品追踪机制应由地点、输入、过程、监督、输出五个部分组成。“地点”用来追踪食物的物理来源地;“输入”环节描述食物到达该地点的时间;“过程”指该食物在上述地点的所有加工过程;“监督”环节列出以上过程中采取的所有监督措施;“输出”环节记录该食物移出此环节,进入食物链条下一环节的信息。*Wilson,T P,Clarke,W R,Food safety and traceability in the agricultural supply chain:using the Internet to deliver traceability,Supply Chain Management,Vol.3,Iss:3,1998.在追踪信息应具备的特点上,Golan,Krisoff和Kuchler认为食品追踪机制所追踪的信息应同时具备幅度(Breadth)和深度(Depth)的特点。幅度指该食品成品在加工之前来自多少不同来源(从最初的耕种/生长环节开始)及有关该食品的信息类别;深度指食品追踪机制追踪的远近程度。该程度取决于危险因素有可能在什么环节/时间开始进入食物生产与流通链条。追踪机制还应具备准确性,可以准确定位、追踪具体食物生产、进口及分销商等情况。*Golan,Elise; Krisoff,Barry; Kuchler,Fred,Food Traceability,Amber Waves,Apr.2004,p.14。

我国学者对国内建立食品追踪机制的讨论尚处于呼吁和展望阶段。施晟等从食品安全可追踪系统的信息传递效率角度讨论了未来建立食品追踪机制的必要条件。*施晟、周德翼、汪普庆:《食品安全可追踪系统的信息传递效率及政府治理策略研究》,《农业经济问题》,2008年第5期。周应恒等讨论了在一村一品建立食品追踪机制的可能性。*周应恒、卓佳:《在一村一品中建立食品安全可追踪系统》,《唯实》,2008年第10期。还有学者讨论建立食品追踪机制必要的技术手段。如徐其星提出可将二维码技术纳入追踪系统,*徐其星:《采用二维条码技术建立食品安全追踪系统初探》,《中国工商管理研究》,2011年第1期。杜巍认为RFID防伪技术可在追踪定位上发挥有效作用。*杜巍:《RFID在食品安全追踪系统中的应用》,《食品科技》,2007年第2期。还有的学者通过研究西方经验,以期对我国构建食品追踪机制起到借鉴意义。例如,黄敏通过研究欧美区域全链食品追踪体系,提出我国追踪机制的建构仍须完善各种技术指标以提高追溯能力。*黄敏:《欧美区域全链食品追踪体系和中国食品追溯体系建立展望》,《农产品加工(学刊)》,2005年Z2期。周应恒通过分析欧盟以及日本的食品追踪机制探讨我国的食品安全监管。*周应恒等:《现代食品安全与管理》,经济管理出版社2008年版。

由于一些发达国家已经建立并运行食品追踪机制,西方学者在制度建构上的探讨主要集中在理想机制的结构组成,被追踪信息的特点等。我国学者则更多讨论技术手段对未来建设食品追踪机制的支撑程度,并介绍该方面的先进经验。这些讨论都显示了建立食品追踪机制对加强食品安全监管的必要性。

三、香港食品追踪机制的制度建构及运行

特殊的产业结构导致香港超过90%的食物依赖进口。内地是香港最重要的食物供应来源,特别是新鲜食品。香港 94%的新鲜猪肉、100%的新鲜牛肉、92%的蔬菜及 66%的鸡蛋都来自内地。*香港食物安全中心访谈记录,2013年7月11日。2000年之后,内地食品安全事故被屡次曝光,流通环节的食物安全问题才引起了香港的重视。在2004、2005年内地食品安全事故高发年之后,2006年香港于食物环境署(下称“食环署”)下成立了食物安全中心,集中负责香港食物安全监察、风险评估及传达,综合监控食物来源、进口、分销、零售及加工环节。

以上机制看似覆盖了食物流通的各个环节,但仍不能被称为全面的食物监察机制,原因在于这只是日常食物监察机制,并没有将危机情况纳入制度建构。虽然香港公民守法意识较强,违法成本较高,食品业从业者自律状况也较好,食物安全事故率远低于内地,但一旦出现事故,政府同样较难迅速追踪定位问题环节、清晰确定责任方。主要依靠抽查、巡查的监察机制不足以迅速对危机做出反应,在短时间内定位、追踪危机原因。

为完善制度建构,香港于2012年首次引入食品追踪机制,强化了食物监察机制。香港的食品追踪机制旨在应对食物安全危机,使得食物链条各个环节有据可查。食物进口、分销商必须依法记录流转食物的来源去向,方便政府及时追查的需要。这种追查制度明确了责任方,使得食物安全无论出现在哪个环节都可以追踪。而不依法记录者皆须承担法律责任。具体来看,该机制的建构主要包括以下几个主要方面:

(一)法例先行:制定实施权责明确的《食物安全条例》

在新制度主义视角下,制度是一种规则,行为发生在制度环境中。个体通过行为表现出来的偏好与内心中的真实偏好通常存在差距。个体的外部行为受到制度环境规范,并不一定完全反映内心中的真实偏好。*Immergut,Ellen M.,The Theoretical Core Of the New Institutionalism,Politics &Society,Stoneham,Vol.26,Mar.1998.

也就是说,制度对个体行为具有约束作用。在制度建构上,强制性法律规范对个体行为的约束力最强,可以最大程度降低因“经济人”追求利益最大、成本最小带来的社会问题。

具体到食品追踪机制的制度建构上,香港特区政府惯有的制度建构思维是法例先行,通过法律规范的强制性特点保障制度顺畅运行。因此,对于新引入的食品追踪机制,香港特区政府首先完成的便是立法工作,从而明确政府的职权范围,明晰有关人士的权利义务,并清晰规定追踪机制的运行模式。2011年3月30日立法会三读通过《食物安全条例草案》,该条例(下称“《条例》”)于2011年8月1日起生效。《条例》设立了进口商和分销商登记制度,要求香港所有进口商及分销商必须依法登记。同时规定食品商须妥善保存食物进出纪录,以加强食物溯源能力。《条例》同时赋权主管当局订立规例,加强对特定食物类别的进口管制,及命令禁止输入、供应和回收问题食物的权力。该《条例》的立法除遵循合法程序外,还兼具人性化、清晰性和灵活性三个特点。

在人性化上,《条例》设置了6个月的法例宽限期,以帮助业界适应新法例。宽限期于2012年1月31日结束。因此,《条例》于2012年2月1日起正式生效,自此不遵守条例规定的进口商及分销商都会被视为违法而受到处罚。

在清晰性上,《条例》在明确各项规定的同时,对每项规定都订立了违反所获罪行,并非笼统言之,严格限定执法者的自由裁量权,给执法者以清晰指引。表1节录了若干种违反《条例》所获罪行。各罪行皆为罚款与监禁二罪并罚。

表1 《食物安全条例》规定及违反所获罪行(节录)

资料来源:香港法例第612章《食物安全条例》,5部,4分部

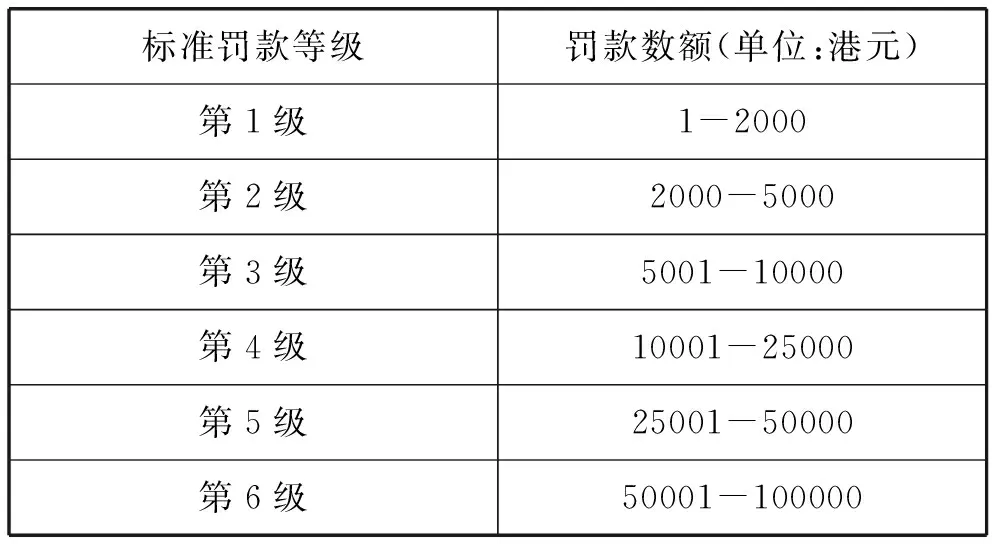

对于各等级罚款数额,香港法例同样有详细规定。如表2所示,根据香港法例第221章《刑事诉讼程序条例》第103C条,香港标准罚款等级分为6级,每一等级的最高与最低罚款额差距合理,在赋予执法人员酌情处罚权力的同时,不会赋予其过大的裁量空间。具体罚款数额如下:

表2 香港标准罚款等级及数额

资料来源:香港法例第221章《刑事诉讼程序条例》第103C条

在灵活性上,为弥补法例可能出现的不全面情况,《条例》赋予食物及卫生局局长酌情制定规例和处罚的权力。食物及卫生局局长有权就贯彻《条例》的目的及条文而需要的事宜做出规定,并就违反该等规例订立罪行。《条例》对食物及卫生局局长可以订定的最高罚款额及监禁期做了明确规定,其可订定的最高罚款额为第6级罚款,最高监禁刑期为6个月。如罪行属于持续罪行,则食物及卫生局局长有权就罪行持续期间的每一天另订罚款,每日罚款额不超过1500港元。*资料来源:香港法例第612章《食物安全条例》第59条,宪报编号:L.N.60 of 2011,版本日期:2011.08.01.

(二)食品追踪机制

《条例》所规定的食品追踪机制由四个部分组成:(1)食物进口商、分销商登记制度;(2)备存食物记录制度;(3)上诉制度;以及(4)食物安全命令。食物进口商、分销商登记制度确保可以追踪到具体从业者;备存食物记录制度保证追踪到食物流通的具体环节;上诉制度是监督行政权力,保障从业者利益的制约机制;食物安全命令是食物追踪机制的紧急模式。

1.食物进口商、分销商登记制度

根据上述国际上通行的“食品追踪”定义,食品追踪机制须具备从农场到餐桌追踪全过程的能力。由于香港主要食品依赖进口,香港特区政府通过与内地政府合作,指定供港生产/饲养食品基地,并以定期视察的方式控制源头质量。而香港内部食物链条的起始点主要是进口环节,因此《条例》建立的食品追踪机制主要体现为食物进口商、分销商登记制度。

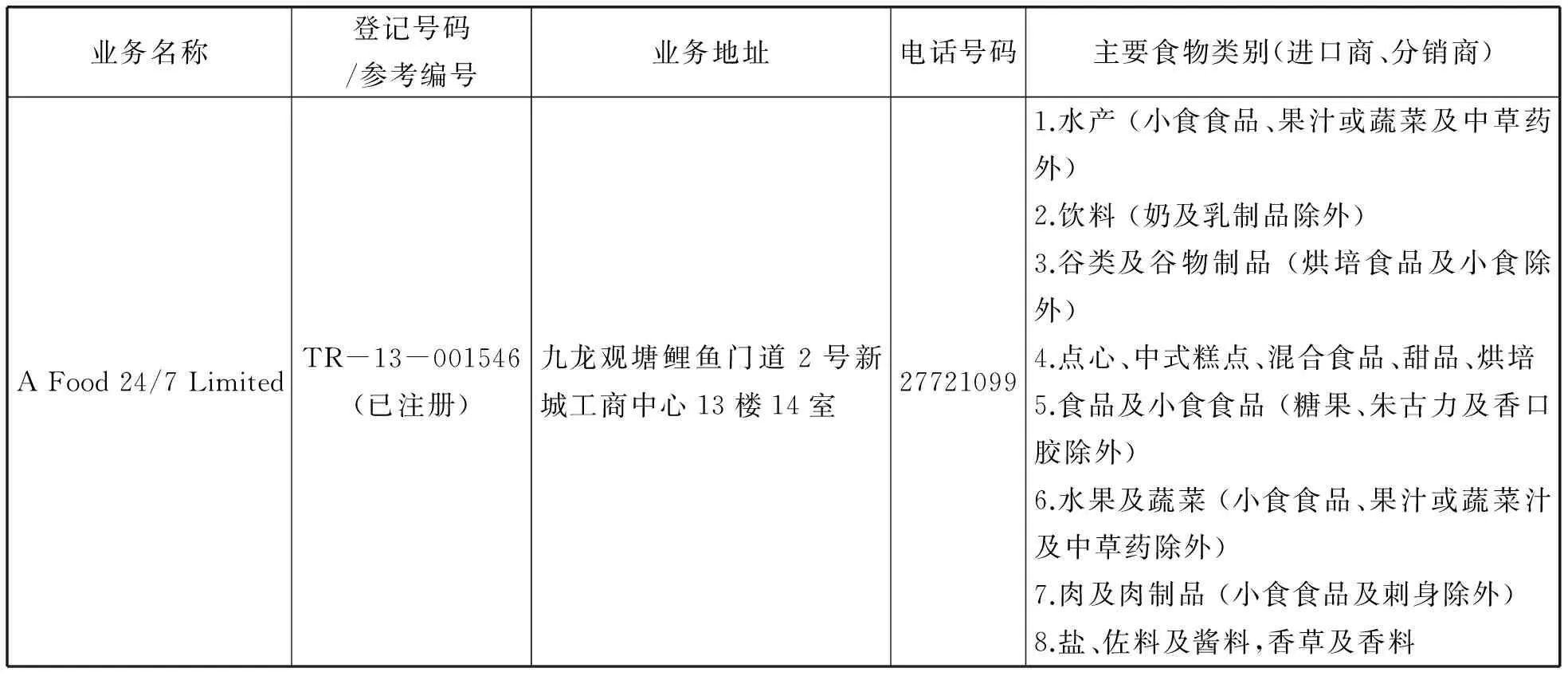

根据《条例》,除获食环署署长豁免*根据《条例》,已根据其它条例登记或取得牌照的食物进口商或食物分销商(详列于《食物安全条例》附表1)可获豁免遵从这项登记规定。他们包括由食环署署长发出各类有关食物业的准许或牌照的持有人、获渔农自然护理署署长批出牌照的海鱼养殖户、获海事处处长发出第III类别船只牌照的船东,以及向工业贸易署署长注册的食米贮存商。虽然上述食物进口商及食物分销商可获豁免登记,但是他们在收到食环署署长提出的书面要求后,仍须提供补充数据。,食物进口商*根据《条例》,“食物进口商”指经营食物进口业务的人,而其业务是以/安排以空运或循陆/水路将食物运入香港。、分销商*根据《条例》,“食物分销商”指经营食物分销业务的人,而其主要业务活动是在香港批发供应食物;食物生产者(如养鱼户、菜农、渔民)和食物制造商,如以批发方式出售其产品,亦属食物分销商。必须亲自到食环署登记,否则不得从事该业务。登记内容包括业务名称、业务地址、电话号码、主要食物类别、进口商/分销商业务*香港为数不少食品业从业者同时从事进口、分销业务,因而进口商、分销商身份可同时兼有。,以及食物分类。《条例》所要求的登记事项体现了追踪机制所要求的信息幅度,即政府所需掌握的信息内容。各国政府对登记事项的要求各不相同,一般会按各自需求制定标准。*Golan,Elise; Krisoff,Barry; Kuchler,Fred,Food Traceability,Amber Waves,Apr.2004,p.14.表3展示的是香港某登记个案。该公司从事综合食物进口、分销业务,因此同时登记为进口商和分销商,如果某企业只从事进口或分销业务,并不同时从事进口、分销业务,则需要向政府注明。如表3所示,该企业经营食物类别包括水产、饮料、谷类、点心、水果、蔬菜、肉制品、佐料、刺身等,而登记内容则要求详细说明食品类别及构成等。在如此详细的登记要求下,政府可以全面掌握食品商的业务情况。

表3 食物进口商、分销商登记内容举例(节录)

资料来源:香港食环署食物安全中心

《条例》同时规定了登记身份的有效期、续期及吊销资格。如申请获批,申请人获得登记号码,有效期三年(除在有效期内被撤销),可依《条例》续期,登记身份不得转让。如登记人在最近12个月内重复违反条例,食环署署长可撤销其已经取得的登记,或不批准其欲申请的登记。为引入公众监督机制,《条例》规定进口商、分销商登记资料为公开资料,公众可于任何合理时间免费查阅登记册。

2.备存食物记录制度

备存食物记录制度是政府追踪食物来源的重要依据。除要求进口商、分销商依法登记,《条例》要求进口商、分销商在获取/供应食物后规定时间内(通常获取/供应后72小时)对以各种方式获得、销售的食物,明确记录其总量、获取日期、来源、流向,并按规定时长(通常为3个月)保存记录。《条例》对处于食物供应链末端,合理运营的零售商予以免责。

备存食物记录要求食物进口商、分销商做出记录的时间以及保存记录的时长,体现了食物追踪的深度。由于香港地域范围有限,本地食物链条不是很复杂,政府有能力在短期内完成追查,因此只要求食物进口商、分销商保留3个月的记录。

在保障准确追踪能力方面,《条例》对记录时间进行了严格规定,要求进口商、分销商在获取/供应食物的有限时间内必须完成记录,以确保记录的准确性。此外,备存食物记录制度下,香港所有食物进口商、分销商都有专属编号。食物流通每个环节的来源、获得/捕捞时间、地点,数量都可以追溯。图1 展示了香港食品追踪机制的完整环节。在食品追踪机制中,政府可以依据备存食物记录中的食物来源、地点、供应时间和供应量,从消费者一端逆向追踪至货源地,以最终锁定问题环节。

图1 香港食品追踪机制

3.上诉机制

除完成国际上通行食品追踪机制基本要件的建构,香港特区政府还将本地政府长年沿用的治理架构融入食品追踪机制,这就是上诉机制。上诉机制是香港一直存在的对行政权力的制约机制。各种上诉委员会负责审理任何人因不服行政裁决而提出的上诉。绝大多数上诉委员会以法定机构的形式存在,受专属法例约束。各上诉委员会的专属法例明确规定委员会人员组成、职权范围、处理上诉案件程序等,委员会所有行为必须依法例行事。

在食品追踪机制的制度建构上,《条例》按惯例建立了上诉机制。任何人如对食环署署长的决定感到委屈,可在开始受该命令约束后28天内,针对原先做出的该命令,向市政服务上诉委员会提出上诉。

市政服务上诉委员会于1990年依据香港法例第220章《市政服务上诉委员会条例》成立。《市政服务上诉委员会条例》确立了该委员会的法定机构地位,明确规定了委员会的组成、权力,开展聆讯的程序等相关事宜。

按照法例,市政服务上诉委员会在处理上诉案件时,必须有主席或1名副主席(副主席共2名),及秘书处依法指定的2名审裁小组成员同时在场。主席和副主席必须具有法律专业资格,及根据香港《区域法院条例》第5条有可获委任区域法院法官的资格,以确保有专业人士把关上诉程序的合法性。审裁小组的成员必须不是公职人员,以保证聆讯公正,不偏袒行政部门。委员会的任何决定必须获得超过半数委员会成员的同意。由于委员会由主席或1名副主席以及2名审裁小组成员组成,主席及副主席有可能是公职人员,但2名审裁小组成员必须不是公职人员,也即非公职人员在委员会中占多数,从而保证了委员会的审裁结果不会被公职人员的意见左右,确保了上诉机制的独立性。

除非特殊情况,上诉委员会的聆讯必须公开进行。任何不遵守委员会或主席的合法命令、规定或指示,扰乱或以其它方式干预委员会程序的人,皆属犯罪。委员会有权对其施以10000港元及监禁6个月的处罚。*香港法例第220章《市政服务上诉委员会条例》,宪报编号:L.N.320 of 1999,版本日期:2000.01.01.除此之外,委员会不对上诉各方当事人收取任何费用。

4.食物安全命令

食环署署长是处理食物安全危机的最高执行长官*在政府层级上,食环署是食物卫生局的下属机构。但在食物追踪方面,《条例》赋予食环署署长最高执行权。,统领食环署及食物安全中心。此架构结构精简、权力集中,可对危机做出迅速反应。

在追踪锁定问题食物/环节之后,食环署署长可下达食物安全命令,以便遏制危害进一步扩大。《条例》赋予食环署署长下达一系列安全命令的权力,命令包括(1)禁止进口任何食物;(2)禁止供应任何食物;(3)指示将任何已供应的食物收回;(4)指示将任何食物查封、隔离、销毁或以其它方式处置;或(5)禁止进行关于任何相关食物的活动,或准许按照指明的条件,进行该等活动。同时,食环署署长有权要求相关人士提供食物的样本,及数据或文件,以供化验、调查,并对违法者做出处罚。*资料来源:香港法例第612章《食物安全条例》第30条,宪报编号:L.N.60 of 2011,版本日期:2011.08.01.

四、香港食品追踪机制对内地的借鉴意义

《条例》实施以来,食品追踪机制运行效果良好。食物安全中心可以利用食品追踪机制,迅速追踪食物的来源及流向,并采取有效跟进行动,防止发生食物安全事故。此外,大多数香港的食物进口商/供货商比较重视食物/原材料的来源及质量等问题,一般食品商能够按要求提供食物来货及供货记录。食环署署长至今并未发出任何食物安全命令。*香港食物安全中心访谈记录,2013年6月10日。

从香港食品追踪机制的案例看来,食品商登记制度以及食物备存记录制度是追踪机制得以奏效的基本保障。有效、确凿的信息是确保政府追踪到位的前提条件。此外,不可或缺的要件包括通过立法明确责任主体、制定清晰的责罚标准、长官强有力的执行能力,以及对行政权力的制约机制。

食品追踪机制的设立完善了香港食物安全监管机制,使香港的食物安全监管体系由单一日常监察机制发展为日常监管与危机处理兼备的综合监管机制,这对内地在建设食品安全监管体制上有重要参考意义。

第一,法例先行。法例先行是香港特区政府多年来划分权责,明确政府职权范围的惯行逻辑。一直以来以“小政府”著称的香港特区政府,在拓宽政府职能上十分谨慎。“法例先行”不仅是事实存在的准则,而且已经深入香港各级公职人员的办事观念。政府绝不涉足法例规定之外的任何事宜。虽然这种办事风格有时看似呆板、教条,但却体现了政府的守法意识,更确保了政府职权不会轻易膨胀、扩张,这是香港特区政府可以长年保持“小政府”架构的关键原因。对内地来讲,转变传统“大政府”、“保姆式政府”思维的前提是要清晰界定明确政府职能,该管的严管,不该管的坚决不管,且以法律规定为刚性准绳,以免政府职能随着时间的推移而再度扩张。

在对食品安全监管的立法上,香港的立法思维也值得供内地参考。首先,在食品追踪机制立法上, 一定期限的豁免期给与食品商充足的认知、反应与准备的缓冲时间,体现了立法的人性化。其次,法例明确规定各种违法行为的所获罪行,设置合理的裁量空间,有利于执法者统一执法标准,也减少了因裁量空间过大而导致执法人员徇私舞弊、执法不公的可能。再次,法例赋予最高执行长官较大限度的裁量权,以弥补立法不足,以及对执法人员裁量空间严格限制而造成的法律弹性不足。

第二,扁平化的监管机构。香港一级政府架构使得政府较易搭建起扁平化的监管机构。食环署是香港有关食品安全唯一的统筹及执行机构。香港在食物安全监管、风险评估、风险传达及危机处理上皆由食环署一个部门负责。如此监管机构具有组织结构扁平化、权力集中、执行长官统筹监管事务的特点,有助于高效处理食物监察及事故追踪事宜,提高政府监管效果。相比之下,内地不可能如香港一样做到一级政府架构,在食物安全监管上涉及处理不同层级政府间关系,但仍可借鉴香港经验,将目前横向分散在多部门的监管权纵向集中于一个垂直系统,改善监管权过度分散的局面。

第三,明确责任主体。明确责任主体既包括明确政府责任,也包括明确违法者责任。在食品安全监管上,内地目前依旧停留在传统思维模式,即重视对监管主体的行政连带责任追咎。这实际上是政府主导式监管机制思维的延续。政府为主体的监管模式使得政府笼统承担行政责任*王琼雯:《食品安全监管主体行政责任研究》,《理论与改革》,2008年第2期。,这既不利于政府从繁复、琐碎的日常监管事务中抽身,也不利于培育社会自我监管机制。

香港经验显示,法例限定了政府的职权范围,也等同于为政府免责。依法完成规定动作意味着政府已经履行监管职责,政府本身将不再是责任主体,不会因为违法者造成的社会影响受到连带处罚。在食品追踪机制的建构上,由于《条例》明确规定了各有关人士的权责,追踪机制又能确保政府追踪到责任主体,因此能够切实做到责罚到位,使违法者成为责任主体,自行承担法律后果,受到法律制裁。

第四,对行政权力的制约机制。将上诉机制纳入食品追踪机制是香港特区政府食品监管制度的亮点。政府主动将对行政权力制约机制纳入法例草案,体现了“服务型”政府的成熟监管理念。上诉者无需持有政府违法的依据,任何人只要对法定行政行为感到委屈,感到不公,皆可提出上诉。政府在做出行政指令的过程中,很多时候并非触犯法例、规章,只是由于操作手法或方式不当,使行政指令的承受者产生不良感受。这些行政失当行为并没有严重到通过法律诉讼的方式来解决,但如无适当渠道,社会怨气便会不断积累,最终对政府形象产生负面影响。与正常司法程序相比,上诉程序简单快捷,启动成本小,各方当事人无需就争讼付出巨额时间及经济成本。上诉机制在香港特区政府监管制度的广泛应用,极大程度地疏解了社会因行政失当而产生的怨气。此外,在上诉委员会成员组成上,非公职人员占半数以上,有效保证了上诉委员会不会偏帮政府一方,因而可以有效制约行政权力,维护普通人的权益。

第五,社会自我约束意识。在政府不会成为连带责任主体,违法者是其违法行为的唯一责任主体,会被追究法律责任的前提下,社会的守法意识,以及自我约束意识才会逐渐提高。

如前所述,对香港食物安全中心的访谈显示,在《公共卫生及市政条例》的约束下,香港食品商普遍重视食物质量。《条例》的颁布,即食品追踪机制的建立,更加强了对食品商的法律约束。香港经验显示,食品商向来有较高的自律和守法意识,这是香港食品安全程度高的直接原因。但食品商守法意识高背后的制度性原因是法例的震慑效力以及高昂的违法成本。加之新建立的食品追踪机制能够帮助政府快速、有效定位问题环节,追踪造成食品安全事故的违法者。政府强大的追溯能力使得食品商自然会更加克己守法。

香港经验显示,权责明确、处罚标准清晰的食品安全监管类法例、可以追踪到位的食品追踪机制,以及高效的监管执行机构是培育社会守法和自我约束意识的制度保障。

五、结 论

从香港经验看来,建构食品追踪机制的三个制度要件为:法例、追踪机制主体及配套机制。新制度主义视角下,法例是约束食品进口商、供应商行为的重要强制性规范,是惩处不法行为的唯一依据。在明晰的权责规定下,政府从来不会为违法者承担连带责任。高昂的违法成本使得个体的行为被有效约束。同时,香港在《条例》的制定上注重宽威并济。从体谅进口商、供应商的角度出发,给予食品商了解新法规的足够时间,这是尊重知情权的具体体现。

在追踪机制主体的建构上,政府主要考虑的是效率及效能。通过参照国际搭建追踪机制通行的要素,以及本地食品链条及食品业的具体情况,香港特区政府制定了适应本地的执行标准及流程,以确保追踪机制具备快速有效定位问题环节的能力。

香港食品追踪机制的配套机制是上诉机制。政府通过将上诉机制作为食品追踪机制的纠错机制,为不满政府判决者提供了申诉渠道,是政府成熟治理理念的体现。综上所述,法例的保障与上诉机制的配合是香港食品追踪主体机制得以顺畅运行的重要前提,也是建构食品追踪机制的必要要件。

(责任编辑:陈建明)

2013-12-10

张楠迪扬,女,香港一国两制研究中心研究员,香港中文大学政治学博士,主要研究方向为中国行政体制改革、地方政府治理与创新、香港政治制度与公共政策。

C916

A

1007-9092(2014)01-0042-08