砚台里的风雅

2014-07-18撰文关兴业编辑渡茳

撰文/关兴业 编辑/渡茳

砚台里的风雅

撰文/关兴业 编辑/渡茳

明代陈继儒在《妮古录》中指出:“文人之有砚,犹美人之有镜也。一生之中最相亲傍。”形象的比喻道出了古代文人与砚之间难舍难分的关系。苏轼的一首《砚铭》印证了这一点:“与居士,同出入,更夷,无燥湿。”可见,古代文人不仅把砚台当作“研墨使和濡”的工具,同时也将其纳入收藏、品评与记载的范围之中。

星梅花桩歙砚

文人用砚——“左思裁赋日,王充作论年”

“左思裁赋日,王充作论年。”这是唐代诗人李峤咏砚诗的首联。作者在诗中采用左思作《三都赋》与王充作《论衡》的典故,给我们透露了这样一条信息:一篇优秀作品的诞生,砚台具有不可磨灭的功劳。

是的,由于传统的书写颜料大都是用松烟末或油烟末胶合而成的固状墨块,中国古代文人在进行文学写作或书画创作时,首先是使用砚台将墨块研磨成墨汁,然后再拿毛笔在砚台上蘸墨,最后才在纸上将自己的思想表达出来。因此,中国古代文人的文学作品与书画作品无一不是文人在对砚台的研磨之后诞生的。

古代文人既然看到了砚台有“点黛文字,曜明典章”的作用,便赋其以文才的象征意义。如《宋史》记载:“(钱俨)嗜学,博涉经史。少梦人遗以大砚,自是乐为文辞,颇敏速富赡,当时国中词翰多出其手。归京师,与朝廷文士游,歌咏不绝。”钱俨之所以长于作文,正是因为小时候梦到有人送给他一方大砚。

由于砚台在书画创作与文学写作中的地位不容忽视,古代文人在用砚时十分注重材质优良的砚台。那么什么样的砚台才称得上材质优良呢?苏轼认为:“砚之美,止于滑而发墨,其他皆余事也。”

是的,砚堂密度适中,滑润而不伤笔毫的同时又能做到易于发墨的砚台才称得上一方良砚。古代文人在进行书画创作与文学写作时都以“涩不留笔,滑不拒墨”作为择砚的标准,重视使用材质优良的砚台。如晋代书法家卫铄就强调只有使用“润涩相兼,浮津耀墨”的良砚才能创作优秀的书法作品。又如南唐文人李煜“所用澄心堂纸、李廷珪墨、龙尾石砚三物为天下之冠。”同时,古代文人十分注重对砚台的养护。

首先来看洗砚。用剩的墨汁长期残留在砚中会凝固,因此有必要及时对砚台进行清洗。一般说来,“以麸炭磨濯之”便可以了。但有些文人为了保证在洗砚时不损伤砚台,还另外提出一整套步骤复杂的方法,如宋代陆游在《老学庵笔记》中记载:“谢景鱼名沦涤砚法:用蜀中贡余纸,先去黑,徐以丝瓜磨洗,余渍皆尽,而不损砚。”这套洗砚方法操作起来非常麻烦,不过有的文人为了将心爱的砚台清洗干净,并不怕麻烦。如明代南京有位叫郭第的文人专程将一方南唐旧砚带到崇化寺以梅花水洗之。

养护砚台的另一方面是注意砚台的存放。一般来说,平时把砚台放置于砚匣之中,或是将砚台用蜡密封起来也就行了。但有些文人在这方面做得较为奢侈,比如有人为防止砚台落灰提出了“以文绫盖”的方法。

反之,不注意养护砚台的行为往往会遭到批评。如唐代萧颖士指责李韶“窗几狼籍”,没有养护砚台的意识,与“字札不奇”,“文辞不优”一起使一方优良的歙砚成为“三灾石”。

端砚之引福归堂

歙砚之八仙过海

端砚之莲年有鱼

歙砚之游江南

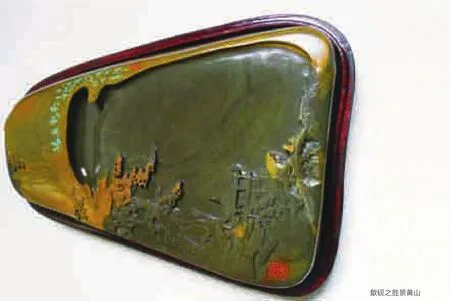

歙砚之胜景黄山

文人藏砚——几至百枚,求取不已

古董玩物历来是中国古代文人文化生活的重要组成部分。在历代史料笔记中,我们经常可以见到诸如“丁晋公好蓄瑰异,宰衡之日,除其周旋为端守,属求佳研”此类的记载。可见,中国古代文人已把砚台纳入了收藏的范围之中。

其中有些文人如宋代许采因为有“砚癖”,已经到了“所藏具四方名品,几至百枚,犹求取不已”的地步。

而想要收藏砚台,首先要做的当然就是将欲收藏的砚台纳入己手。为了得到一方中意的砚台,有人采取的是以物易物的方式,比如宋代苏仲恭之弟就曾用一处唐晋古宅向米芾换得一方李后主砚山。也有人为了一方砚台,不惜花大价钱购买。如明代米万钟是正四品的太仆寺少卿,每年薪俸仅为米12石、银两、钞1836贯,但他却舍得掏500两白银购回一方砚山。

当然,也有人通过别人赠予获得。如唐代李元宾在京师时,有人送给他一方澄泥砚。这方砚台是友谊的见证,李元宾自然十分珍爱,随时带在身边。但后来这方澄泥砚却被仆人不小心打碎了。于是李元宾特地带回京师以土埋之。韩愈得知后,专门写下《瘗砚铭》来表示对李元宾此举的赞赏。

在某些情况下,要想获得中意的砚台存在一定障碍。为此,有的文人采用计谋巧取,如宋代何薳《春渚纪闻》记载:一日,上(按:指宋徽宗)与蔡京论书艮岳,复召芾至,令书一大屏。顾左右宣取笔研,而上指御案间端研,使就用之。芾书成,即捧研跪请曰:“此研经赐臣芾濡染,不堪复以进御,取进止。”上大笑,因以赐之。芾蹈舞以谢,即抱负趋出,余墨沾渍袍袖,而喜见颜色。一般来说,皇帝不会轻易将“御用之物”赐予臣下,这一点米芾自然十分清楚。因此,米芾看中宋徽宗的砚台后采用了小小的计谋,以“此研经赐臣芾濡染,不堪复以进御”为借口,向宋徽宗求赐,而宋徽宗也做了个顺水人情。

所谓“八仙过海,各显神通”,古代文人为了得到一方中意的砚台采取了各种各样的手段。毕竟砚台是古代不可或缺的书写工具,因此,文人在收藏砚台的时候,也往往从实用的角度出发。比如,宋代晁以道“藏砚必取玉斗样,喜其受墨沈多也”。这是古代文人在砚台形状上追求实用价值的具体表现。除此,还有从材质上追求砚台的实用价值,讲求“涩不留笔,滑不拒墨”。比如宋代蔡襄就“但知有端岩、龙尾,求之不已”。端岩与龙尾石分别是制作端砚与歙砚的原料,均具有发墨而不损笔的优点,为历代文人所重。

做砚工序

同时,砚台也是一件极具欣赏价值的工艺品。因此古代文人在收藏砚台的过程中也追求其欣赏价值。比如宋代苏轼藏有一方椭圆卧鹅形的澄泥砚,砚池被设计为从左至右逐渐变深,以便于添笔;而砚中之鹅“回首曲颈将嘴插入尾部羽毛内,眼朝上看,极尽平和安详之态”,可谓栩栩如生。

到了后来,文人收藏的砚台越来越精致,如明代陈继儒的《太平清话》记载:“文太史得古端研,锐首丰下,形如覆盆,面镂五星聚奎及蓬莱三岛,左右蟠双螭。刳其背令虚,镌东坡制铭,一龟横出,作赑屃状。文镂精致,不知何时物也。因命为五星研。”可见,古代文人越到后来越重视所藏砚台的欣赏价值。明清时期,在文人中还流行一种“平板砚”。这种砚台由砚石稍加削平磨光制成,未被施以雕琢装饰,有的甚至没有开凿砚堂与砚池,不难想象这是一种专供文人欣赏砚石天然纹理的砚台。

可见,古代文人在藏砚时为了砚台的欣赏价值而在一定程度上放弃其实用价值。

而在崇古、好古心理的影响下,古代文人同时还追求砚台的历史价值。比如宋代何薳《春渚纪闻》所记载的砚台中就有一方端溪紫蟾蜍砚是前代李商隐用过的,其历史价值不言而喻。另外也有文人将古瓦雕琢成砚台,如宋代江少虞的《宋朝事实类苑》记载:徐铉工篆隶,好笔砚。归朝,闻邺中耕人,时有得铜雀台古瓦,琢为砚,甚佳。会所亲调补邺令,嘱之,凡经年,寻得古瓦二,绝厚大,命工为二砚持归,面以授铉。铉得之,喜,即注水,将试墨,瓦瘗土中,枯燥甚,得水即渗尽。又注之,随竭,有声啧啧焉。铉笑曰:“岂铜雀之渴乎?”终不可用,与常瓦砾无异。瓦砚因其具有古朴的造型与厚重的历史感,为历代文人所推崇,而铜雀瓦砚尤甚。这则材料讲的就是宋代徐铉以铜雀台古瓦为砚的故事。据考证,铜雀台附近出土的古瓦分为两种:一种属于东汉末年或曹魏时代,“渗水快,不耐磨,不能润笔发墨”,不宜作砚;另一种属于东魏、北齐时代,“光滑耐磨,渗水慢,润笔发墨”,适宜作砚。

材料中使用铜雀台瓦砚效果“甚佳”的文人用的应该是东魏、北齐时代的古瓦。而徐铉的铜雀瓦砚“得水即渗尽”,他的砚可能是由东汉末年或曹魏时代的古瓦琢成的。另外,宋代还存在大量伪造的铜雀古瓦。因此徐铉也有可能得到的是仿制品。

富有特色的“蝉”形澄泥砚

清代梅花诗文随形歙砚

长乐佛歙砚

孔雀开屏天然金星歙砚

文人品砚——世士不可与语

既然古代文人收藏砚台过程中,追求实用价值的同时又追求欣赏价值与历史价值,那么他们在得到一方砚台之后不免会时常拿出来细细品味。比如宋代米芾对刚从僧周处一方端砚爱不释手,连续把玩三天三夜。

当然,古代文人并不会独自品味所藏砚台,而更多的是在众人面前展示出来共同欣赏,一齐享受品砚的乐趣。如宋代何薳的《春渚纪闻》记载:“余(按:指何薳)过嘉禾王悟静处士,坐间有客怀出莲叶研,端石也。青紫色,有二碧跟,活润可爱。形制复甚精妙,正如芳莲脱叶状。其薄如五六重纸,大如掌,磨之索索有声,而墨光可鉴也。”在这次文人雅集中,有人拿出一方精致的莲叶砚台给大家欣赏,使大家获得了极大的视觉享受与精神享受。

不过,对学富五车的古代文人来说,品砚并不会仅仅停留在砚台的造型是否精美,砚台的材质是否利于发墨这样的表层。他们往往还把自己的学识运用到品砚当中。比如宋代叶梦得《避暑录话》记载:长安李士衡观察家藏一端研,当时以为宝,下有刻字云:“天宝八年(749)冬端州东溪石刺史李元书。”刘原有知长安,取视之,大笑曰:“天宝安得有年?自改元即称载矣。且是时州皆称郡,刺史皆称太守,至德(756-758)后始易,今安得独尔耶?”亟取《唐书》示之,无不惊叹。李氏研遂不敢出。刘原有凭着对唐代历史知识的掌握,通过分析款识,一下就推断出李士衡所藏端砚是伪造的。而当刘原有的推断结果得到证实后,原本以把这方端砚当做宝贝的人们竟“无不惊叹”。

有的文人还把前人对砚台的评论纳入品砚的范围,如宋代叶梦得的《避暑录话》记载:“柳公权记青州石末研墨易冷,字或为泠。凡顽石捍坚,磨墨者用力太过而疾,则两刚相拒,必热而沫起……冷与泠二义不相远,石末本瓦研,极不佳,至今青州有之。”柳公权“青州石末研墨易冷”的论断“世人莫晓其语”,直到现在还有人将其误解为青州石末砚容易让墨汁冷凝。显然,这种解释是与柳公权“以青州石末为第一”的观点相矛盾的。在这里,叶梦得将“冷”字校为“泠”字,将柳公权此语解释为用青州石末砚磨墨不易生热起沫。于是,这句话的意思就讲通了。

另外,有的文人甚至直接怀疑前人论砚的观点。如清代王士根据自己使用砚台的实际经历,认为青州黑山红丝砚“发墨而甚损笔,且石理粗硬,非端溪比”,对唐彦猷以红丝砚为天下第一的观点产生怀疑。可见,中国古代文人在品砚中不但注重知识性,同时也注重实践性,将自己的实际经验用于品砚当中。

不过,古代文人品砚的行为对常人来说往往无法理解,如宋代陈师道的《后山谈丛》记载:“寇昌龄嗜砚墨得名,晚居徐,守问之,曰:“墨贵黑,砚贵发墨。”守不解,以为轻己。嗟乎,世士可与语邪?”看来,品砚之中的乐趣恐怕只有古代文人自己最清楚了。

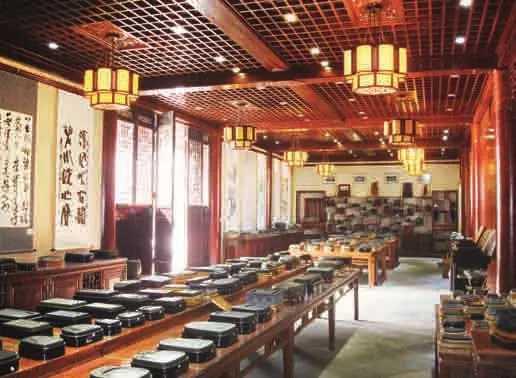

砚台展厅

苍松迎宾-洮河砚