唑来膦酸治疗原发性骨质疏松症疗效观察

2014-07-18蔡思林

蔡思林

唑来膦酸治疗原发性骨质疏松症疗效观察

蔡思林

目的 探究唑来膦酸治疗原发性骨质疏松症的临床效果。方法 选取2011年5月~2013年5月本院收治的80例原发性骨质疏松症患者, 采用随机的方法将其分为对照组和观察组, 每组40例。对照组给予600 mg钙尔奇D片, 1次/d;观察组在此基础上静脉注射4 mg唑来膦酸, 每年一次。结果 对照组显效12例, 有效20例, 无效8例, 总有效率为80.0%;观察组显效20例, 有效18例, 无效2例, 总有效率为95.0%。观察组总有效率明显高于对照组(P<0.05)。治疗后, 观察组骨密度较对照组明显升高, 差异具有统计学意义(P<0.05)。结论 采用唑来膦酸治疗原发性骨质疏松症临床效果显著,值得借鉴使用。

唑来膦酸;原发性骨质疏松症;骨密度

骨质疏松症(OP)是一种系统性骨病, 是在遗传因素和环境因素的共同作用下, 影响高峰骨量以及骨量丢失并最终发展至骨质疏松[1]。骨质疏松症根据发病机理可分为3类:原发性、继发性、特发性, 其中原发性骨质疏松在临床上最为常见。目前, 随着我国老年人口的增加, 骨质疏松症发病率呈逐渐上升的趋势, 已引起越来越多的人关注。对此, 广东省梅州市五华县中医医院就2011年5月~2013年5月收治的80例原发性骨质疏松症患者, 对其采用唑来膦酸进行治疗, 取得良好的效果, 现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2011年5月~2013年5月在本院就诊的80例原发性骨质疏松症患者, 将其随机分为对照组和观察组, 每组40例。对照组男12例, 女28例, 年龄65~85岁, 平均年龄(75.4±8.5)岁;观察组男15例, 女25例, 年龄60~85岁, 平均年龄(72.7±8.1)岁。

治疗前42例具有膝关节疼痛史, 13例脊柱屈曲畸形, 50例具有慢性腰痛史, 32例具有慢性足跟痛病史。所有入院患者均通过双能量骨量密度仪检测骨质疏松程度, 符合原发性骨质疏松症的诊断标准。两组患者的年龄、性别等一般资料均比较差异无统计学意义, 具有可比性(P>0.05)。

1.2治疗方法 对照组给予600 mg钙尔奇D片(惠氏制药有限公司生产;批准文号:国药准字H10950029), 1次/d;观察组在对照组基础上加用唑来膦酸, 治疗前对肝肾功能、血电解质进行检查, 确认无明显禁忌证者。治疗时将4 mg唑来膦酸(南京制药厂有限公司生产;批准文号:国药准字H20041942)加入100 ml浓度为0.9%的NaCl溶液中静脉滴注, 滴注时间在15 min以上, 每年1次。观察组治疗20 d后对肝功能及血电解质进行复查, 指导两组患者坚持适量运动及高钙饮食。

1.3疗效判定标准 显效:患疼痛感完全消失;有效:患者疼痛感明显减轻且无需服用镇痛类药物, 对日常生活及工作无影响;无效:疼痛无明显变化, 对日常生活及工作造成影响, 需服用镇痛类药物。

1.4统计学方法 应用SPSS 13.0统计软件分析, 计量资料采用表示, 组间采用t检验法进行比较, 计数资料采用χ2检验, P<0.05表明差异具有统计学意义。

2 结果

2.1两组患者临床治疗效果比较 对照组显效12例, 有效20例, 无效8例, 总有效率为80.0%;观察组显效20例, 有效18例, 无效2例, 总有效率为95.0%。观察组总有效率明显高于对照组(P<0.05), 见表1。

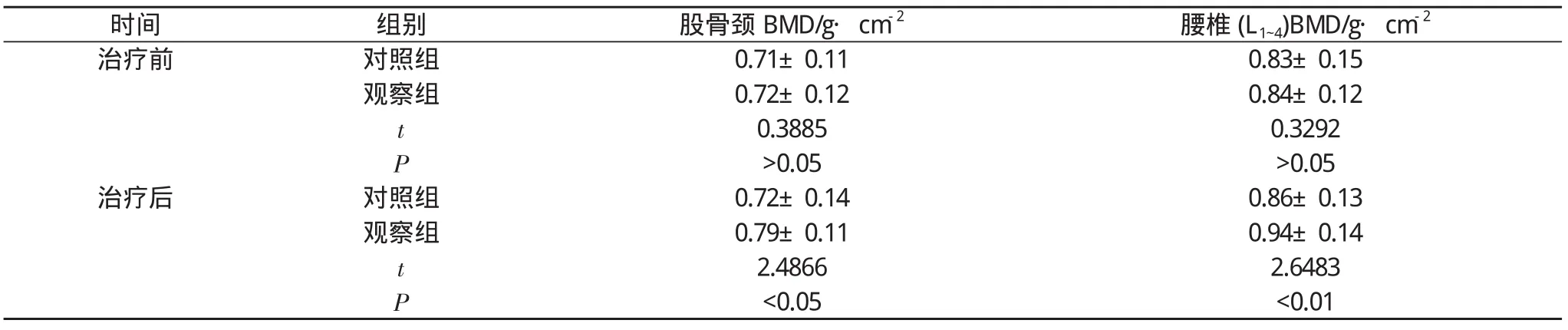

2.2治疗前后两组患者骨密度比较 治疗前, 两组患者骨密度差异无统计学意义(P>0.05);治疗后, 观察组骨密度较对照组明显升高(P<0.05), 见表2。

表1两组患者临床治疗效果比较(n, %)

表2治疗前后两组患者骨密度比较

表2治疗前后两组患者骨密度比较

时间组别股骨颈BMD/g·cm-2腰椎(L1~4)BMD/g·cm-2治疗前对照组0.71±0.110.83±0.15观察组0.72±0.120.84±0.12 t 0.38850.3292 P >0.05>0.05治疗后对照组0.72±0.140.86±0.13观察组0.79±0.110.94±0.14 t 2.48662.6483 P <0.05<0.01

3 讨论

随着我国人口老龄化的加剧, 骨质疏松已经成为绝经后妇女和老年人群中常见病之一, 它的基本病理机理是骨代谢过程中骨吸收和骨形成的偶联出现缺陷, 导致人体内的钙磷代谢不平衡, 使骨密度逐渐减少而引起的临床症状。老年人群由于骨量丢失, 引起骨质疏松, 使得骨折发生的概率更高。

目前, 临床在治疗原发性骨质疏松症时绝大多数会选用骨吸收抑制剂, 双磷酸盐能够抵抗酶的水解及抑制破骨细胞介导的骨吸收[2], 其中以第三代含氮双膦酸盐类药物-唑来膦酸为代表。唑来膦酸的活性是第二代双磷酸盐的数千倍,因而逐渐成为临床治疗骨质疏松症的首选。唑来膦酸治疗骨质疏松症的作用机制通过3个方面来表现:①通过对成骨细胞作用, 从而抑制成骨细胞对破骨细胞的刺激;②在破骨细胞周围选择性聚积, 不仅能够抑制破骨细胞的活性, 而且对破骨细胞的合成同样有抑制作用, 进而使得破骨细胞数量减少;③改变骨容量及骨矿物质来提高BMD, 进而使得骨消融率得以降低。

本次研究结果表明, 观察组总有效率明显高于对照组(P<0.05), 观察组在治疗后骨密度较对照组明显升高(P<0.05)。由此可见, 采用唑来膦酸治疗原发性骨质疏松症临床效果更佳, 值得推广使用。

[1] 罗先正.骨质疏松性骨折诊断及治疗进展.中国乡村医药杂志, 2010, 17(2):5-8.

[2] 林华.骨质疏松性骨折及其影响愈合因素.中国实用内科杂志, 2011, 31(7):512-513.

514400 广东省梅州市五华县中医医院