明清时期湖南自然生态环境的变迁

2014-07-14吴正东

吴正东

(湖南工业大学思政部,湖南 株洲 421007)

在人类历史上,只要有人类的活动,就会有改造自然界的需求。适当的对自然界的良性开发,有利于满足人们的日常需求和生态环境的改善。随着经济的发展和人们生存空间的不断扩张,为了满足人们过度的奢欲,人类对大自然的开发在广度和深度上都越走越远,直至大自然对人类产生报复行为,即水旱灾害的频发,导致更多的人失去生存空间乃至失去生命。人们对大自然改造得越多,需求得越多,大自然对人类的反作用也越深。

一 明清时期湖南植被的变迁

明清以前,湖南远离中原地区,交通不便,生态环境保持良好。湖南树木受到砍伐的最早记录是秦汉时期,由于秦始皇过洞庭湖受到惊吓,便“使刑徒三千人皆伐湘山树,赭其山”,[1]但此后便没有大肆砍伐的记录。湖南树木茂盛,山青水秀,森林覆盖率高。东晋桓玄曾作诗《南游衡山诗序》云:“涉湘千里,林阜相属……或垂柯跨谷,侠献交荫。”[2]描写了当时衡山树木繁茂的自然景观,一派极目远望不见其尾的磅礴气势。唐宋时期,湖南的自然环境依然保持良好,柳宗元曾对永州的描绘,云:“屛以密竹,联以曲梁。桂桧松杉楩楠之植,几三百本,嘉卉美石,又经纬之。俯入绿缛,幽荫荟蔚。步武错迕,不知所出。”[3]一幅郁郁葱葱的和谐自然景观。宋代朱熹经过湖南时,看见“其间山川林野,风烟景物,视向所见,无非诗者。”[4]可见当时湖南的大部分地区,森林的覆盖情况还是比较良好的。

但至明清时期,随着人口的增加,以及统治阶级为了营建宫殿,横征暴敛,对树木进行大肆砍伐。明成祖时期为了建北京宫殿,分遣大臣外出购买。“(师)逵往湖、湘,以十万众入山辟道路。”[5]正德时期,命“采于川、湖、贵州,湖广一省费至三百三十九万余两。有遣官核诸处遗留大木……万历中,三殿工兴,采楠杉诸木于湖广、四川、贵州,费银九百三十余万两”。[6]许多商人为了获取利益,纷纷到湖南采购,一些出产木材的市镇亦因竹木而兴旺起来,如蓝山县大桥镇“多竹木”,富民墟“多竹木、布匹。”[7]澧县津市之澧州松、杉之类必集于此。[8]而一般较大的林木都生长于深山之中,不仅砍伐不易,运输亦是不便。故而在运输途中“上下山阪,大涧深阬,根株既长,转动不易,遇阬坎处,必假他木抓搭鹰架,使与山平,然后可出,一木下山,常损数命,直至水滨,方了山中之事。”[9]在运输下山的过程中,往往严重破坏沿途的树木。由于受商业利益的趋使,许多人通过贩卖树木而成为巨富,祁阳县“所恃者杉木一种。客商编筏贩至汉镇者,岁可得数万金。”[10]衡阳,康熙时有人通过买山伐木,“坐致税利,为万金之家。至嘉庆时,子孙田至万亩。”但是没有节制的砍伐,使得本来原本茂盛的林区,也变得满目荒野,“百里之境,四望童山。”[11]虽然砍伐森林可以致富,但是损害森林带来的连锁反映,却影响了湖南的生态环境。

土地的开垦,也加速了植被破坏的进程。人口的快速增长,土地的承载力不能适应过度的需求。为了适应人口增加的需求,人们加大了对土地的开辟,“凡山头地角,稍有可垦者,无不开辟”,[12]致使许多地方“童山嶢确,物产日啬,”[13]为了寻找更多的生存机会,人们离开开采条件较好的土地,把目光转移到昔日开垦艰难之地。湘西城步县属于少数民族地区,但在生存不易的条件下,人们纷纷来此谋生,明初“不少汉人从江西来这里屯田垦荒,但苗族同胞仍然占全县总人口的90%以上,”“到民国时,汉族人口上升到全县人口第一位。”[14]辰溪县“虽山岭水崖,亦皆垦芸无旷土矣。”[15]生存的不易,更容易导致人们不顾后果,采用自杀式的开挖方式,“土民开挖营生,则根株尽铲,牛山之濯濯所由来也。”[16]

二 洞庭湖区围垦日益扩大,灾害频繁

洞庭湖现有水域面积2700多平方公里,是我国的第三大淡水湖,号称“八百里洞庭”,[17]历来是湖区沿岸地区农业生产灌溉的主要水源。据专家估计,“在汉晋南朝时期的湖面积约为6000平方公里,唐宋时期缩小为3300平方公里,元明时期扩大到5600平方公里左右,清代中期,缩小为不足4000平方公里。”[18]人类活动的频繁开垦,对湖盆面积和水道影响显著。水,可以用来灌溉农业生产,成为人们的朋友,但是不合理的过度开发,水就会变成恶魔,吞噬良田,毁坏房屋,使人们流离失所,甚至夺取人们的生命。

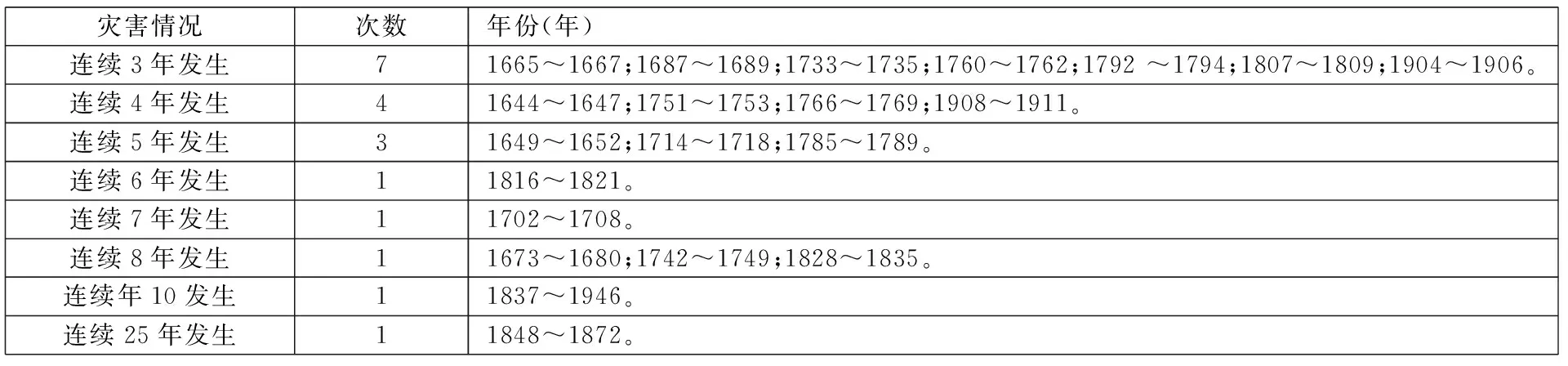

洞庭湖区在明清以前,由于开发程度较低,统治阶级亦并不注重湖区的农业生产,所以还得到一定的保护。明朝与清朝时期,洞庭湖生态环境的破坏分为两个阶段。一,元末明初,由于战乱的影响,湖区人民大量逃亡,无人管理。华容县在洪武时有七十六里,至永乐时,“户口虚耗,并为二十三坊里,成化时又并为一十九坊里。”[19]堤垸荒芜,永乐十年“华容水决四十六垸”,[20]“洪涝之来势如山催,震撼击撞,塍岸尽毁。”[21]二,清代主要是因为过度的开垦,侵占湖田而破坏湖区的生态环境。清初为了招揽移民,“凡零星土地可以开垦者,听民开垦,免其升科,随有傍湖居民,招徕四方认垦之人”。[22]湘阴县在康熙至乾隆时共新开垦湖田31490亩,有人曾形容此景象:“新旧堤堰参伍错综,拭目遥瞻,如星罗、如棊布,如蚴蚪蜿蜒,如碧椀团圆。遐迩之民,皆于此蔀屋,于此菑畲矣。”[23]而沅江县自明末以来被“弃为狐狸之场”之所,到乾隆初,这里已变为“悉堤为田,烟火村庐相望,蔚然称盛焉”。[24]清代对于洞庭湖区围垦的直接后果,则是洞庭湖湖面面积缩小以及水患灾害的频繁。当然,促成这一变化的原因很复杂,但是人类直接对湖区的围垦却是最为重要的原因之一。湘阴县“自道光以来,水患日剧,夏潦盛水,高于堤数尺,堤啮城亦就圯。”[25]据统计,从秦汉至清末,洞庭湖区共发生灾害469次,而清代268年间共发生165次。[26]连续3年以上发生灾害的次数达到18次,受灾时间最长的达连续25年,并且受灾面积也大,连续3连以上超过3个县受灾的达7次,受灾时间达28年。严重的灾害严重影响了湖区人民的生命和财产安全,康熙二年(1663年)水灾,常德府“城内怒涛汹涌,各出围堤溃决,溺死堤内居民甚众。”[27]雍正五年大水,“沅江贫户多卖妻子,饿殍载路。”华容“人民饿死离散大半。”[28]道光十二年(1832年),武陵“道殣相望,殍毙者上万计,民户多绝。”[29]

表5-4 清代洞庭湖区自然灾害情况表

资料来源:施金炎主编.洞庭史鉴—洞庭湖区域发展研究.湖南人民出版社,2002:781-807.

三 明清时期湖南自然生态环境变迁的原因

自然是被人所改造,人类改造自然的活动使自然环境恶化。明清时期湖南自然环境的变迁,也是当时人们的改造活动而引起的,其原因如下。

1.落后的生产开发方式是生态环境破坏的主要原因。《史记》记载江南有“火耕水耨”[30]之原始生产习俗,在人稀地广的上古时代,这种习俗还不会对生态环境造成很大的影响。由于湖南一直远离中原和经济发达地区,属于蛮荒之地,这种习俗到宋代仍然没有改变。宋代张淏在《云谷杂记》里写到:“沅湘间多山,农家惟种粟,且多在岗阜。每欲布种时,则先伐其林木,纵火焚之,俟其成灰,即布种于其间,如是则所收必备,盖史所谓刀耕火种矣。”[31]生产工具的先进程度决定生产方式的应用,由于受传统落后习俗的影响,明清时期在山区仍有部分地方采用这种方式。龙山县“少田,居民赖山土为常产,冬日眂荒坬可肯处軆斩木,纵火燎之谓之烧畲。”[32]生态环境的破坏引起沿江两岸的水土流失,大量的泥沙流入河道。光绪年间南洲厅的设置就是因为从长江和湘、资、沅、澧等河道中带来的泥沙淤积成洲,由于土壤肥沃,吸引了许多外来移民来此谋生。

2.经济利益的诱导,使得人们追求金钱,忽略了生态环境的重要性。森林是大自然天然的朋友,繁茂的森林可以防止水上流失。但是在经济利益的面前,人类失去了理智,对森林进行无节制的砍伐。祁阳县以产杉木为名,每年运到汉口的树木可以换回金钱数万金,但是人们只知道砍伐,而不知道还要适当的种植,最后也变得稀疏。同时地方经济的发展,许多富裕人家和官府都选用优质木材作为建筑房屋的材料,商业的兴旺,都加大了对木材的需求。还有很多人追求短期的经济效益,为开发矿产,不惜毁林烧山。兴宁县“山多田少,铁矿间有。然每矿所出无多,稍采辙尽。于是树木长成之处,则商人就而烧铁,及木尽矿竭,则有迁徙他邑,之故不能长久。”[33]

3.经济作物及农作物的推广,进一步加剧了生态环境的恶化。玉米、马铃薯等高产农作物的引进和推广,解决了当时人们粮食不足的温饱问题,经济作物的种植也给人们带来一定收入。但是这些农作物多在山坡等地耕种,开山挖土,破坏森林等植被,容易导致水土流失。玉米、马铃薯等农作物明清时期有外地移民传入后便迅速在省内推广,全省各府志均有种植。新化县“以种稻为本业,其余麻麦豆粟相度地互布种犹稀。又包谷,一种俗民玉米,不畏旱涝,人工少而所获多。凡山头地角遍种之。可为粒食之助。”[34]桂阳县“崇岗绝壑,砍伐殆遍。今四四顾尽童山。”[35]

“环境的容纳量是有限的。清代由于人口漫无节制的增长,使得人们向自然界摄取的资源不断增加,以致超过了自然界稳定的自付能力,这就必然破坏生态环境。”[36]人类对大自然的改造,往往徘徊在改善与破坏之间。如何来评判其是否符合社会发展规律,应该以是否以人为本,以人与自然的和谐相处作为出发点。在古代人迹罕至的时代,树木茂盛,影响了人们的生活生产活动,对森林的开发是从人的利益为主,是对环境的改善;但是随着人类活动范围的扩大和活动次数的频繁,人们对大自然无限的砍伐,就破坏了人与自然和谐的原则。在漫长的历史长河中,人与自然总是在相互博弈中共同发展,此消彼长。在落后的农业社会,当生活都难以得到保障之时,我们不能苛求古人与我们现代人一样有保护生态环境的积极意识。在先进的工业文明时代,作为文明社会的我们每一成员,都应当承担起保护环境的重任,共同营造一个良好的生存环境。这不仅关系到我们自己,更关系到子孙后代的幸福。

[1][30][汉]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1963:248,3270.

[2][唐]徐坚,等,著.初学记[M].北京:中华书局,1962:98.

[3][唐]柳宗元.柳宗元全集[M].上海:上海古籍出版社,1997:231.

[4]廖和平,彭庭玉,曾津,编著. 天下南岳游记[M].海口:海南出版社,2006:11.

[5][6][清]张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1974:4162,1996.

[7]民国蓝山县图志[M].南京:江苏古籍出版社,2002:311.

[8]四库全书存目丛书编纂委员会编.四库全书存目丛书 史部 第217册 地理类[Z].济南:齐鲁书社,1996:86.

[9][明]王士性,撰.广志绎 [M].北京:中华书局,1997:96.

[10][12]乾隆祁阳县志[M].南京:江苏古籍出版社,2002:169,168.

[11]同治衡阳县志[M].南京:江苏古籍出版社,2002:785.

[13][25]光绪湘阴县图志[M].南京:江苏古籍出版社,2002:387,9.

[14]城步苗族自治县概况编写组.城步苗族自治县概况[Z].长沙:湖南人民出版社,1984:21.

[15]道光辰溪县志[M].南京:江苏古籍出版社,2002:345.

[16]转引自任放.明清长江中游市镇经济研究[M].武汉:武汉大学出版社,2003:52.

[17]关于八百里洞庭的说法,最早出现在唐宋时期的古诗之中。(无名氏:《岳阳楼》“洞庭八百里,幕阜三千寻。” (陈尚君辑校.全唐诗补编[M].北京:中华书局,1992:1654.);[宋]梅尧臣“风帆满目八百里,人从岳阳楼上看。”([宋]王象之.舆地纪胜 5 [M].卷六十九.成都:四川大学出版社,2005:2494.)

[18]卞鸿翔.历史上洞庭湖面积的变迁[J].湖南师范大学自然科学学报,1986(2):91.

[19][21]隆庆岳州府志[M].上海:上海古籍书店影印本,1964:4,47.

[20]万历华容县志[M].长沙:湖南人民出版社,1988:98.

[22]转引自张建民.清代江汉-洞庭湖区堤垸及其综合考察[J].中国农史,1987(2):77.

[23]乾隆湘阴县志[M].海口:海南出版社,2001:468.

[24]嘉庆沅江县志[M].南京:江苏古籍出版社,2002:243.

[26][27][28][29] 施金炎,主编.洞庭史鉴—洞庭湖区域发展研究[M].长沙:湖南人民出版社,2002:781-807.

[31][宋]张淏.云谷杂记[M].北京:中华书局,1958:104.

[32]光绪龙山县志[M].南京:江苏古籍出版社,2002:112.

[33]嘉庆郴州总志[M].南京:江苏古籍出版社,2002:585.

[34]同治新化县志[M].南京:江苏古籍出版社,2002:202.

[35]乾隆桂阳县志[M].南京:江苏古籍出版社,2002:51.

[36]何清涟.人口——中国的悬剑[M].成都:四川人民出版社,1988:67.