一行与九宫:一个印度思想中国化的例案

2014-07-07陈金华加拿大英属哥伦比亚大学亚洲系加拿大温哥华

陈金华(加拿大英属哥伦比亚大学亚洲系,加拿大 温哥华)

一行与九宫:一个印度思想中国化的例案

陈金华

(加拿大英属哥伦比亚大学亚洲系,加拿大 温哥华)

唐代密教大师僧一行(673-727)借助中国宇宙观思维模型“九宫”重新定义一种源于印度的曼荼罗(即“白檀曼荼罗”)。这是一个佛教理念与实践在传入中国后,尤其是通过译经传入后如何被中国化的例案。应该说,一行对于“白檀曼荼罗”的重构受到了“九宫”(“洛书”)模式的启发。鉴于“白檀曼荼罗”乃是“金刚曼荼罗”的先声,这个结论如果成立,当可为揭示后者的渊源另辟蹊径。

一行;九宫;密宗;曼荼罗

在最近出版的关于日本天台宗形成的拙作中,笔者已探讨过唐代重要的僧侣科学家一行(673-727)如何运用中国传统基本思维模式——“五行”来重新阐释一些密宗奥义,特别是《大日经》中所述密宗观法“五字严身观”。《大日经》乃密宗主要经典之一,由一行助其印度师父善无畏(637-735)所译[1]。本文则来探讨看另一套中国传统基本思维模式在一行重新定义“白檀曼荼罗”(一种曼荼罗,由白檀香木粉末所绘,最早亦见载于《大日经》)的过程中所起的统和作用。这种传统基本思维策略,可以一种独特的、名为“九宫”的方格图形形象地演示。学者们普遍认为,这种图形基于中国宇宙观平面图 《洛书》(发现于洛河的图案),而《洛书》则无论从历史角度、还是逻辑角度来说,均与“五行”紧密相关①。

一个中国的密宗僧人从 《金刚顶经》(梵文Vajrasekhara sūtra)中挑选出九种曼荼罗,将它们排成三阶幻方,进而重塑成一种包含九部分的曼荼罗,这在欧策理(Charles Orzech)看来实在是一种创举。他倾向于把这个创举归功于不空 (Amoghavajra,705-774),认为灵感来自《洛书》②,而其正是一种由皇室主持的“太乙”(即“太一”)道教仪式的基础,名曰“太乙九宫法”。通过这种仪式,皇帝象征性地化身为统治全宇宙的君主,巡回于设有九个宝座的宫廷之中(Orzech 1987)[2]。

事实上,早在此之前约半个世纪,当一行在他的《大日经疏》中重新定义“白檀曼荼罗”时,就已经尝试过类似的“创举”。

一行《大日经疏》对“白檀曼荼罗”③的重新定义使得人们开始思考他在多大程度上借用了中国传统思维模式来对与曼荼罗相关的宗教实践进行修改④。而很显然,这种借用是为了诱发中国人的兴趣。

据《大日经》,曼荼罗必须用白檀粉描画,其包括六部分,分别受以下六类神明主导:

第一部——毗卢遮那佛

第二部——救世者

第三部——佛母

第四部——莲花手

第五部——金刚手

第六部——不动尊⑤

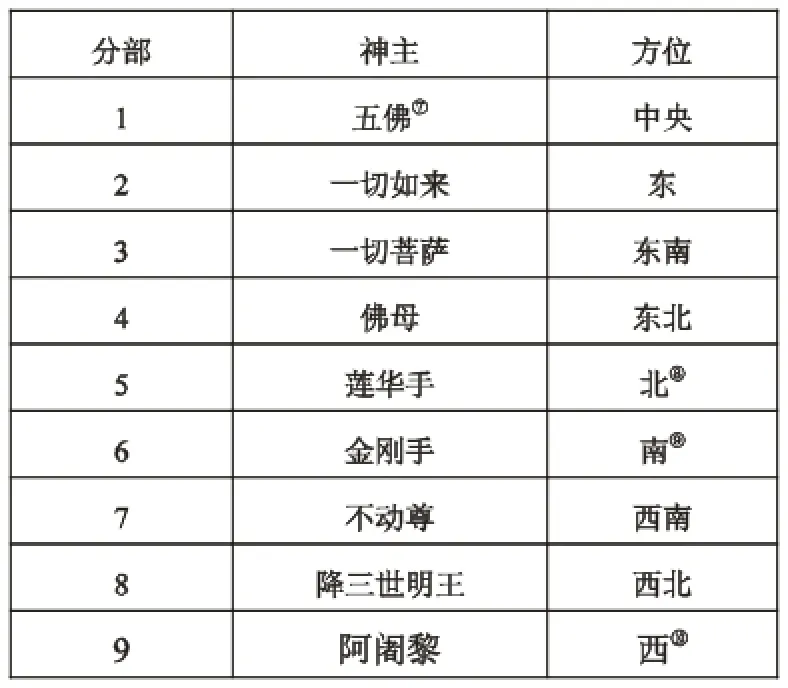

值得注意的是,一行的注疏重新定义了 《大日经》中分作六部的“白檀曼荼罗”。他又增加了三部,将六部曼荼罗变成了九部曼荼罗。

一行在重新定义“白檀曼荼罗”时,首先把《大日经》中的第二部(即“救世者”部)分成两部分,分别归于“一切佛”和“一切菩萨”。尔后,他引入了未见于此经的神明——“降三世明王”。最后,他又给负责描画“白檀曼荼罗”和施行相关仪式的“阿阇黎”一个单独的分部。于是,“阿阇黎”也获准加入了这一神明部会。经过这三步的改造,一个九部曼荼罗就形成了(表1)⑥。

表1 一行重修的九部曼荼罗

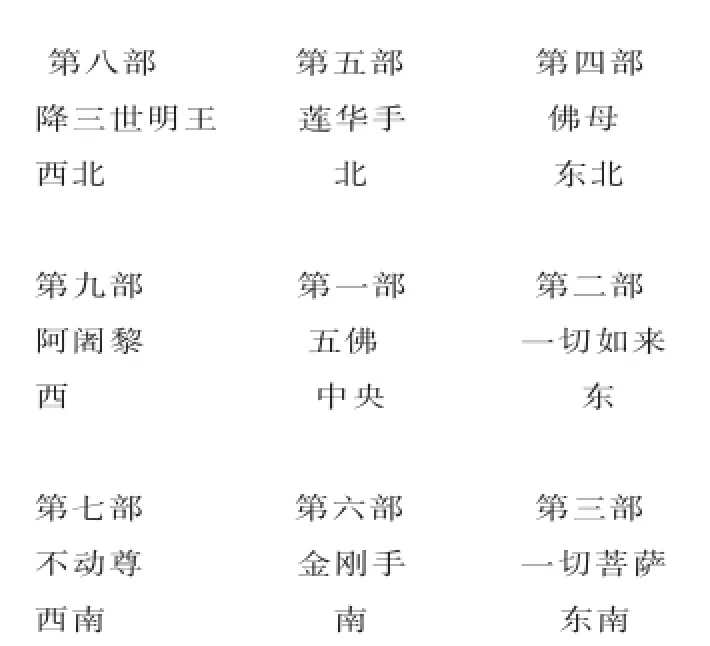

此表又可转换作下图(图1)。

图1据“九宫”格式排列的一行九部曼荼罗

《大日经》卷八中的一段经文最有可能是一行如此重构“白檀曼荼罗”的一个重要依据。

以大慈大悲力,念诸弟子。阿阇梨复以羯磨金刚萨埵,加持自身。以嚩字门及施愿金刚已11,当画大悲藏生大漫茶罗。彼安祥在于内心,而造大日世尊(毗卢遮那佛)……东方(即因陀罗的方位),一切诸佛……伊舍尼方(即东北方)12,一切如来母虚空眼……;火天(护摩)方(即东南方)13,一切诸菩萨……;夜叉方(即西南方)14,观世自在[莲华印,并画一生补处菩萨15眷属]……;焰摩方(即南方)16,……持金刚秘密主并眷属。……;次涅哩底方,17于大日如来下作不动尊;……风天(即伐由)方(即西北方18),降三世尊19。

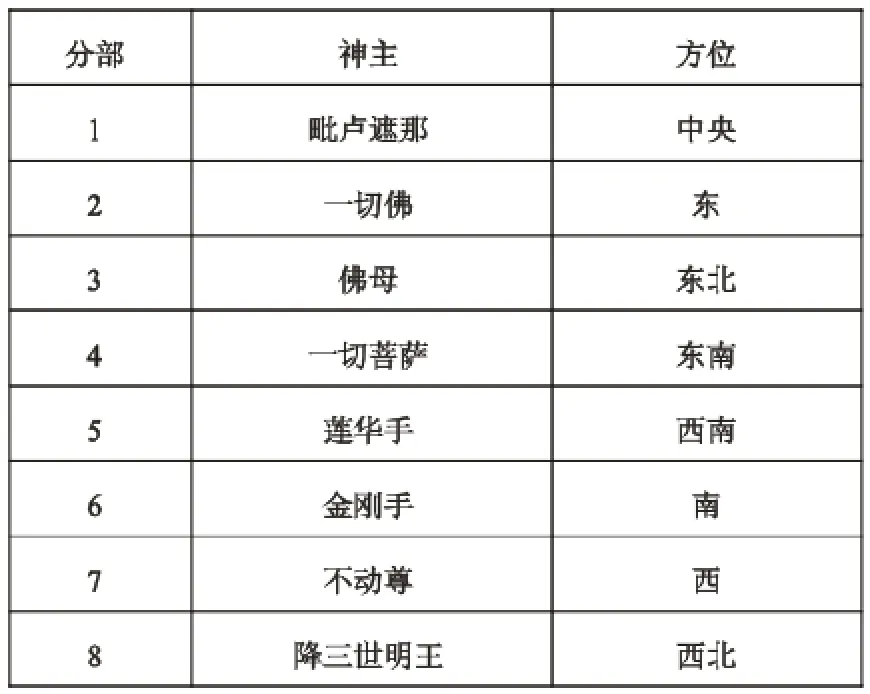

此段经文是写如何描画由大悲胎藏曼荼罗衍生出的一种曼荼罗(即所谓的“大曼荼罗”)。经文称这种曼荼罗由位于以下八方的八类神明构成。第一步,在曼荼罗中央绘“大日如来”;第二步,在东部绘“一切佛”;第三步,在东北部绘“佛母”;第四步,将“一切菩萨”绘于东南部;第五步,将众莲华手之主(此处亦为他们的代表)“观世音菩萨”绘于西南部;第六步,在南部绘众金刚手;第七步,在西部绘不动尊;第八部,在西北部绘降三世明王。这种“大曼荼罗”可用下面的表2来表示。

表2 《大日经》中所载的“大曼荼罗”

将一行修订版的“白檀曼荼罗”与此处描述的“大曼荼罗”相比较,可以发现尽管前者多出了一个第九部(属“阿阇黎”),它的其他八类神明全都可以在后者中找到。此外,这八类神中“莲华手”和“不动尊”两类在一行修订版中的排序与“大曼荼罗”中的不同。一行修订版中这两类神位于北方和西南方,而“大曼荼罗”中他们分别与西南方和西方相系。

至于一行修订版和这段《大日经》经文之间可能存在的关系,以下评述似乎得当。一方面,当一行不仅将“救世主”们分成“一切佛”和“一切菩萨”,还把未见于《大日经》偈颂(关于“白檀曼荼罗”最权威的章句)的降三世明王引入他重修的版本时,他很可能就是以这段《大日经》经文为依托的;但另一方面,鉴于作者在这段《大日经》中既没有为“阿阇黎”留出一个分部,又将八类神明排得跟一行修订版的顺序不尽相同,因此我们必须承认不能把这段《大日经》经文作为一行在将原是六部的曼荼罗重构作九部曼荼罗时的唯一文本材料来源。一行在修订版“白檀曼荼罗”中加入第九部(属“阿阇黎”)的原因可能必须得去别处寻求,但关键问题是:“是什么原因促使一行选择通过为‘阿阇黎’新造一个位置来建构九部曼荼罗?”

九部曼荼罗和《洛书·九宫》图结构上的相似性让我们有理由相信,第九部的出现应该源于一行根据“九宫”模式来修订“白檀曼荼罗”的决定。

“九宫”模型载于汉代数学家徐岳 (?-220)撰,甑鸾(535-566)注的《数术记遗》。甑鸾在其注中将“九宫”格模拟作人体:

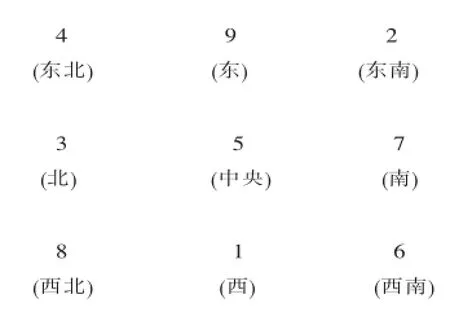

二四为肩,六八为足,左三右七,戴九履一,五居中央[3]。

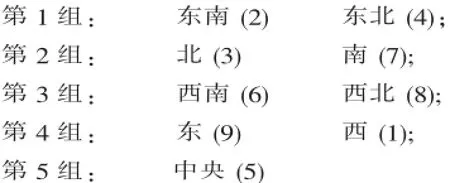

甑鸾在他对“九宫”格的概述中,在将九个基本数字与九个方向相系连之前,先把它们分成五组:

头四组中的四对数字要么是偶数(即第一组和第三组),要么是奇数(即第二组和第四组)。这四组中的四对数是按四对相对的方向来排的(即1.南<—>北,2.西<—>东,3.东南<—>东北,4.西南<—>西北)。通过将头三组中的每对数字分别比作 “双肩”、“双手”和“双足”,它们都被看作是均匀齐次的。第四组中的两个数字不仅被看作是两个对立面 (底部和顶部,分别由“履”和“戴”表示)的代表,更重要的是,还被认为代表了一个过程的开始和结束 (中国传统观念认为数字“1”和“9”标志着数字的起点“最小”和终极“最大”)。最后,数字5作为一个独立的单位,显著地占据了“九宫”格的中央。图2《洛书·九宫格》

将二者对比,“九宫”格和一行修订版“白檀曼荼罗”之间表现出一些显著的类似。一行修订版中,“莲华手”和“金刚手”两位神明是相配的,因为他们是“毗卢遮那佛”的两类护法。同样的,“不动尊”和“降三世明王”20也是始终相关联的两位神明。正如“九宫”格里两个相关的数字被排在两个相反的方向,一行修订版中两位相关的神明也分别被排在两个相对的方向(北<—>南,西南<—>西北)。这意味着一行在重新定义“白檀曼荼罗”时可能是根据《洛书·九宫》模式来为这四位神明安排各自分部的。

下面的事实增强了这种假设的可能性,即一行重新定义“白檀曼荼罗”时考虑到了“九宫”模式。在《大日经》里,无论是在描写六部曼荼罗的三段偈颂中,还是在关于八部“大曼荼罗”的经文中,唯有一位神明,即“大日如来”,被描述为居于“白檀曼荼罗”的第一分部。但一行修订版中有五位佛陀(“大日如来”为其中之一)隶属于第一分部。因此,在修订版的“白檀曼荼罗”中,是五位,而非一位佛陀主管着曼荼罗的中央部。一行为何要将五位佛陀,而不是单单一位佛陀摆在这个分部呢?答案大概就在“九宫”格里:位于“九宫”格中央的数字就是“5”。

最后值得注意的是,一行修订版中“阿阇黎”和“五佛”两部的排列方式。我们在上文说过,据中国传统观念,在“九宫”格中分别与数字“1”和“9”相关的两个相反的方向“西”和“东”代表着一个循环过程的起始和终结。这一观念似乎在一行对“阿阇黎”和“五佛”两部的设计中得到了共鸣。让我们首先来看“西方”。据“九宫”格,其跟数字“1”相关。在修订版的曼荼罗中,“西方”对应的是“阿阇黎”部,而此部被定为“阿阇黎”引导其门徒进入曼荼罗的入口(西门)。从这个意义上说,“阿阇黎”部代表着一个开端。从此,与“白檀曼荼罗”相关的密宗仪式程序正式启动。所以,一行修订版中的“西方”,作为“曼荼罗”的入口,也表示“开端”等义。此处对“西方”的理解和《洛书·九宫》模型中的理念丝毫不差。

一行对“东方”的理解似乎也可以这样来解释。一行修订版中将“东方”跟“一切佛”部相系连,其正与“阿阇黎”部相反。“阿阇黎”部标志着与“白檀曼荼罗”相关密宗仪式的开端和入口;与其相比,“一切佛”部则代表着“阿阇黎”所追求的精神目标。“一切佛”部也是一个意味着“终结”和佛教中一切为救世所付出努力的“成果”的分部,所以一行修订版将“东方”与此部相系连。

这种对“东方”的理解与《洛书·九宫格》的理解若合符节,因为《洛书·九宫格》中“东方”正是跟表示极值或末数的数字“9”相系连的。另外,我们似乎也有理由推断,一行此处可能是在利用“东方”和数字“9”之间的关系来表达修炼成佛是任何一个佛教修行者最终的精神追求(终结)这一理念。

因此,通过将“阿阇黎”和“一切佛”两部分派给“九宫”模式中各自代表一个过程开始和终结的两个方向,一行的修订版大概想表达以下含义:属“阿阇黎”和“一切佛”的两个分部一方面因为位于两个相反的方向而构成了一种对立21;但另一方面,它们也建立了一种连续性:“阿阇黎”为“一切佛”之始,而后者又代表前者之终结,这正如“1”和“9”分别象征数字的开始和结束一样。

上述讨论强调了这样一种可能性,那就是:一行在重新定义一部密宗主要经典规定的一种重要曼荼罗时,利用了一种中国基本的传统思维模式。这种依据《洛书·九宫格》进行的重新定义被证明有着深远的意义。首先也是最重要的是,它是一个尝试将一种密教形式中国化的成功范例。一行修订版的“白檀曼荼罗”,通过为“阿阇黎”留出一个分部,理论上已将阿阇黎提升到了足以同居于同一曼荼罗中其他八部的各类神明直接交流,甚至互动的位置。与其他模式的曼荼罗相比,特别值得注关的就是它为“阿阇黎”提供了如此显著的地位。

借助《洛书·九宫格》来重构本于《大日经》的曼荼罗,一行的这种努力应该可以看作不空在同一模式基础上建构胎藏界曼荼罗尝试的先驱。一行修订的“白檀曼荼罗”包含九部,又被排入三阶幻方。这种曼荼罗所包含的分部数和它们的排列方式 (即三阶幻方)都很容易让人想到同样包含九部,以相同三阶幻方排列的金刚界曼荼罗。

鉴于一行和道教传统间的紧密联系以及他早年所受的高强度数学训练[4],他按中国传统思维模式重新解读一些《大日经》的基本教义并非不可思议。在一行努力重新解读密宗时,他从中国思维模式中所借鉴的绝不仅限于《洛书·九宫格》。确切地讲,正如本文一开始所说,他也曾广泛利用另一种应用更普遍的思维模型——“五行”来重构一系列广泛的密宗教义和实践。

注:

① 关于《洛书》和“五行”间可能存在的联系,John Major的猜测可供参考。见 John Major, “Yin-yang Wu-hsing,”in Mircea Eliade (ed.),The Encyclopedia of Religion(New York:Macmillan Publishing Company,1987),3:515:很显然,早在春秋晚期,“五行”的分类法就已经作为一种秩序化的原理开始主导着中国的有机哲学观。然而,“五行”概念的产生有更深的历史渊源。为何“五行”将宇宙元素分为五种,而不是其他数目,其原因目前还不清楚。这可能源自占星术所观测到的五颗行星,亦或源自三阶幻方(其结构详下注)的数字命理学。

② 《洛书》的图表就是这么一个由数字1到9排成的三行三列矩阵,数字5居中。矩阵每一横行、纵列、对角在线的三个数和均为15。

③ 据《大日经》,建构胎藏界曼荼罗的全套冥想仪式程序必须花七天时间准备(因此整套程序又被称作“七日作坛法”)。围绕著“白檀曼荼罗”的施法是正式描画和完成胎藏界曼荼罗不可或缺的准备步骤。

④ 《大日经疏》是在翻译《大日经》时由一行据善无畏口述记录整理而成的。因此,这部注疏被认为是善无畏和一行两人的合著。但是,公元716年善无畏来中国时已是八十高龄。此后不到八年,也就是724年,他就被邀请主持《大日经》的翻译工作。到着手准备译经时,善无畏不大可能掌握了充分的汉语和中华文化知识。所以,《大日经疏》将源自《大日经》的密教教义汉化的努力很大程度上应归功于一行。此疏初稿大概在724年《大日经》译后不久完成。之后,一行又不断编辑打磨,直至727年他与世长辞。这样,从完成初稿到一行去世的三年间,他有很多机会来用中国传统思维模式重新解释《大日经》的教义。

⑤ 以下《大日经·入漫茶罗具缘真言品》中的三段偈颂(T no. 848,18:1.5a25-b2)描述了“白檀曼荼罗”的描画过程:“白檀以涂画,圆妙漫茶罗中。第一我身;第二诸救世;第三同彼等,佛母虚空眼;第四莲华手;第五执金刚;第六不动尊,想念置其下。奉涂香华等,思念诸如来。”

⑥ 无论是在《大日经》或《大日经疏》中,胎藏界曼荼罗都被分作三部,分别为“佛部”、“金刚部”、“莲华部”。“白檀曼荼罗”九部和胎藏界曼荼罗三部之间的关系还有待研究。如果说“白檀曼荼罗”的一些分部可以与胎藏界曼荼罗的分部相对应,似乎是有道理的。比如说,“白檀曼荼罗”的第五部和第六部(分别由“莲华手”和“金刚手”主导)与胎藏界曼荼罗的“莲华部”和“金刚部”就是一样的。此外,胎藏界曼荼罗的“佛部”似乎囊括了居于“白檀曼荼罗”以下四部的神明:第一部的五如来,第二部的一切佛陀,第三部的一切菩萨和第四部的佛母。

除了阐发了分别与“白檀曼荼罗”和胎藏界曼荼罗相关的“九部”和“三部”的观点外,一行在他的注疏中还提出了一种“五部”的观点,并分别提供了两个版本,均源于“三部”说。一行注疏中“五部”说雏形的出现使得我们需要对其起源和发展重新进行思考,而之前这些问题几乎仅与密宗金刚界相关,很少有学者考虑到胎藏界思想也可能对这一概念的最终形成做出过贡献。

⑦ 五佛包括:1.大日如来;2.不动如来;3.宝生佛;4.阿弥陀佛;5.不空成就佛。

⑧ 据一行描述,“大日如来”在曼茶罗中央,此部则居其右。

⑨ 据一行注,此部居“大日如来”左方。

⑩ 《大日经疏》,Tno.1794.39:4.6.226-6236。

11一行以为“嚩字门”及“施愿金刚”指的是文殊菩萨 (T no. 1796,39:13.712b5-6)。

12伊舍尼为伊舍那之妻,是主管东北天界的神。

13由护摩主管的火天位于东南。

14夜叉是指由多闻天王主管的冥天,对应的是北方。

15弥勒佛的一个名号。

16阎罗王主管的天界在南方。

17涅哩底方与罗刹方相同,据印度传统“八天”论,其与西南天界相关联。但同篇中此方已与“观世音菩萨”(即“莲华手”)相系连。因此,当是《大日经》的作者或译者误将西南天与“不动尊”相配了。考虑到此处谓“不动尊”的位置“于大日如来(位于曼荼罗中央)下”,那么这个有疑议的方位必为西方(即伐楼那之天界)。

18由伐由主管的风天位于西北。

19《大日经》,T no.848,18:3.23a26-b12。

20据一行所言,这两位神明间的联系是如此紧密,以至于二者长相随从,如影随形。参 《大日经疏》,T no.1796,9:4.622b14:“第六云‘不动尊’,则‘降三世’可知也”。

21此处,关于“阿阇黎”和“一切佛”方向上的对立似乎潜藏着一个基本的佛学理念(即“阿阇黎”在“此岸”,而佛陀们在“彼岸”)。

[1]Chen Jinhua.Legend and Legitimation:The Formation of Tendai Esoteric Buddhism in Japan[M].Mélanges Chinois et Bouddhiques,vol.30;Brussels:Institut Belge des Hautes E-tudes Chinoises,2009.

[2]Orzech,Charles.1987.“Chen-yen,”in Mircea Eliade(ed.), The Encyclopedia of Religion [M].New York:Macmillan Publishing Company,Vol.3:233-38。

[3][汉]徐岳.数术记遗[A].景印文渊阁四库全书[C].台北:台湾商务印书馆,1983-1986.11b2-3.

[4]Chen Jinhua. “The Birth of a Polymath:The Genealogical Background of the Tang Monk-Scientist Yixing (673–727)”[M].Tang Studies 18-19(2000-01):1-39.

【责任编辑:林莎】

Yixing and Jiugong:A Case of the Sinicization of Indian Ideas

CHENG Jin-hua

(Department of Asian Studies,University of British Columbia,Vancouver Canada)

By discussing Yixing’s effort to recast a mandala of an Indian origin (originally described in the Mahavairocana sutra [Sutra of Great Sun])by virtue of a Chinese cosmological framework known as jiugong(‘Nine Palaces’),this article provides a case study of how some Buddhist ideas and practices were Sinicised when they were brought to China,particularly through Buddhist translations.Given that this mandala was considered to be a prototype for the Diamond Mandala,if the conclusion of this article,if valid,may provide a new approach for investigating the origin of the latter.

Yixing;jiugong;Tantrism

B 92

A

1000-260X(2014)05-0120-05

2014-08-12

陈金华,加拿大英属哥伦比亚大学教授,曾担任加拿大国立东亚佛教讲座教授多年,还曾任职于美国与日本多所大学,包括弗吉里亚大学、斯坦福大学,以及东京大学等。主要从事中国与日本的中古佛教史研究。