基于Argo浮标的比容海平面变化的研究

2014-06-27滕春江

吴 迪,滕春江

(1.陕西铁路工程职业技术学院测绘工程系,陕西渭南 714000;2.陕西铁路工程职业技术学院就业处,陕西渭南 714000)

基于Argo浮标的比容海平面变化的研究

吴 迪1,滕春江2

(1.陕西铁路工程职业技术学院测绘工程系,陕西渭南 714000;2.陕西铁路工程职业技术学院就业处,陕西渭南 714000)

通过对2005—2009年的Argo浮标温度、盐度数据的分析计算,得出65°S—65°N比容海平面具有明显的周年变化的规律。与WOA05所得的结果进行比较,得出二者月平均比容海平面变化差异大部分地区为-3~3 cm。对比容海平面变化的时间序列进行分析,得出比容海平面的振幅为4.2 mm,相位为94.8°,长期趋势项为0.36 mm/a,与William Llover利用Scripps中心所得的处理结果较为一致。

Argo;比容海平面;WOA05;GRACE;卫星测高

一、引 言

温度和盐度变化导致的海水扩张或收缩会引起海平面变化,称为比容海平面变化;海水质量的重新分布或海水质量变化也能引起海平面的变化,如全球性水循环或南极冰盖的消融。目前,研究比容海平面变化的方法主要有两种:①利用卫星测高和卫星重力数据,通过卫星测高获取总海平面变化,而由GRACE重力卫星的时变重力场数据反演获得的是因海水质量变化引起的海平面变化,二者之差就是比容海平面变化;②利用观测的海水温度、盐度数据计算比容海平面变化,Argo观测网建立以前,较大区域或全球范围内难以获得大量的实测数据,因此本方法应用较少,但目前随着Argo观测网的建成,可以大范围、动态地获取海水温度、盐度资料,为研究全球比容海平面变化提供了丰富的数据。

国内外很多学者分别利用不同数据和方法对比容海平面变化这一热点问题进行了研究。Chambers[1]、Cazenave[2]等利用Jason-1和GRACE数据研究了比容海平面的变化,得出海平面上升速度、海水质量变化的相关结论。William Llover[3]综合利用测高数据计算总的海平面变化,利用GRACE和Argo浮标数据研究全球或区域海平面变化,证实了在不同处理中心Argo浮标处理所得的比容海平面变化在振幅和相位上较为一致。国内一些学者也进行了跟踪研究,常金龙[4](2007年)和蒋涛[5](2010年)等利用Jason-1和GRACE数据分析了比容海平面变化,验证了联合利用测高和GRACE重力数据研究比容海平面变化的可行性。

二、Argo全球海洋观测网计划

1998年,美国等国家的大气、海洋科学家提出了“Argo全球海洋观测网计划[5]”,计划在全球大洋以3°×3°的空间分辨率布设共计3000个Argo剖面浮标。直至2007年才基本达到了设计的浮标布设密度,主要分布在65°S—65°N的范围内,部分年Argo浮标的全球分布如图1所示。我国2001年正式加入该计划,已经在太平洋、印度洋等海域共投放89个Argo浮标,其中48个仍在正常工作。

自沉浮式剖面探测浮标作为一种海洋观测平台,因首先应用在国际Argo计划,故又称之为Argo浮标,是专门用于海洋次表层温、盐、深剖面测量的仪器。仪器布放后自行潜入2000 m深处的等密度层中工作3~5年,直至电源耗尽。到达预订时间仪器自动上浮至水面,在此过程中进行温度、盐度剖面等测量,然后将观测数据传送给用户。

三、温、盐数据计算比容海平面的方法

1.温、盐数据计算比容海平面变化

沿海水柱体对海水密度变化求积分,可计算任意位置处的比容海平面的变化

图1 全球Argo浮标分布

可依据海水温度、盐度、压力等计算海水的密度,公式如下

ρ(S,T,P)=ρ(S,T,0)/[1-P/K(S,T,P)](2)

式中,P、ρ(S,T,0)、K(S,T,P)分别为压力、标准海水密度和海水割线模量;其余符号意义同式(1);ρ(S,T,0)等的计算见文献[7]。

2.Argo浮标数据介绍

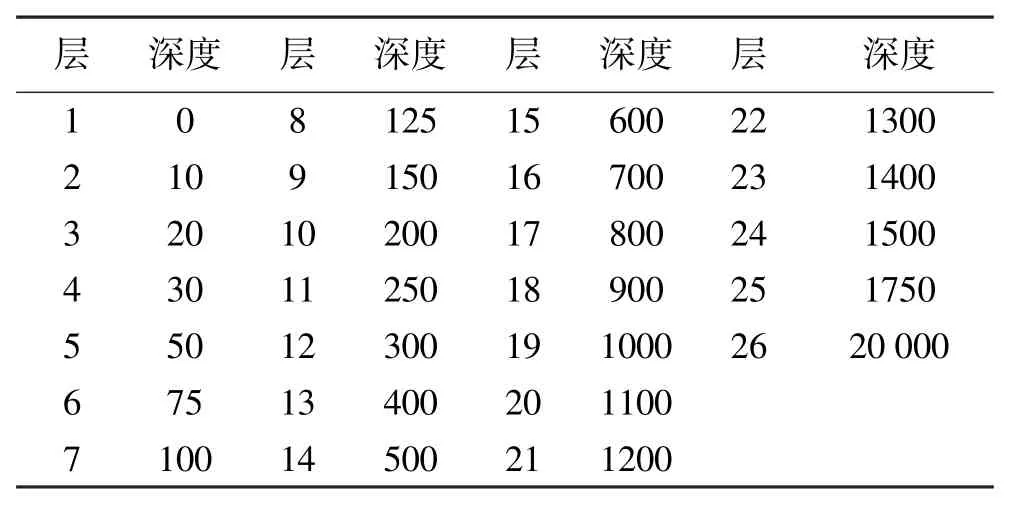

本文利用Argo实时资料中心提供的Argo浮标数据进行比容海平面变化的研究,产品的分辨率为1°×1°,按深度共分为26层,见表1。选取2005年1月至2009年12月共60个月的数据。

表1 Argo浮标格网化数据分层 m

3.WOA05海洋数据集

WOA05(world ocean atlas 2005)海洋模型是由美国海洋数据中心(NODC)发布的一套分析气候领域的数据集合,包括海洋温度、盐度、溶解氧、磷酸盐、硅酸盐等参数。为验证上述Argo浮标数据的计算结果,引入WOA05数据集。月、季度和年3种平均场数据均包含在本数据集合中,有1°×1°和5°×5°两种空间分辨率。本文采用1°×1°分辨率的月和年平均场温度和盐度数据,24层深度数据,分层标准与Argo格网数据分层标准相同。

四、比容海平面变化分析

本文利用WOA05数据集计算了12个月的比容海平面变化,利用Argo数据计算了5年中65°S—65°N范围内的比容海平面变化,如图2所示,图中仅列出部分月份的比容海平面变化。从图中可以看出,全球的比容海平面变化幅度为-10~10 cm,太平洋西北部和中南部、印度洋东北部、大西洋西北部和西南部为变化幅度较大的区域。对利用不同的数据得到的计算结果进行比对分析,可以看出大部分地区二者的差异在-3~3 cm之间,局部区域较大,如图3所示。二者差异直方图如图4所示,统计可知-3~3 cm范围内的格网点数占总数的90%以上。由于WOA05数据集是多年的平均结果,没有年际变化,而Argo数据有明显的年际变化,利用这两种数据计算出的结果也会具有一定的差异[8]。由以上分析可以,虽然利用不同数据分别计算出的比容海平面变化存在差异,但整体上具有一致性,可以验证利用Argo浮标数据计算结果的正确性。

图2 利用Argo浮标数据和WOA05数据集得到的比容海平面变化

图3 Argo数据与WOA05得到的比容海平面变化的差异

图4 Argo数据与WOA05得到的比容海平面变化差异直方图

按cos φ(φ为纬度)对月比容海平面变化进行全球加权平均计算出各月平均比容海平面变化,如图5所示。由图5可看出,比容海平面变化具有明显的特征,即以年为周期变化;而且两种数据的计算结果具有较强的相似性,相关系数为0.82。

对全球月平均比容海平面变化的时间序列进行分析,公式如下

式中,y为比容海平面变化;A为常数项;B为长期趋势项;t为时间;C为振幅;ω为周期;β为相位。

图5 全球平均比容海平面变化曲线

计算的周期项为12个月,振幅为4.2 mm,相位为94.8°,长期趋势项为0.36 mm/a。将本文的处理结果与William Llover利用不同中心处理得到结果进行比较,具体见表2。

表2 利用不同中心的Argo数据所得的处理结果

通过比较发现,利用SCRIPPS中心的Argo数据计算的结果在振幅、相位和长期趋势项都较为一致;另外,不同中心的Argo数据的计算结果也比较吻合,只是长期趋势项倡议较大[5,10]。

五、结束语

通过2005—2009年共60个月的Argo浮标温度、盐度数据计算65°S—65°N范围内的比容海平面变化,结果表明比容海平面变化具有明显的周年变化。与利用WOA05数据集计算的结果进行比对,得出二者的差异基本在-3~3 cm范围内具有非常强的一致性;差异可能是由于WOA05数据不具备年际变化引起的[11]。利用SCRIPPS中心的Argo数据所得出的结果在振幅、相位、长期趋势项上与本文的结果都较为一致。各中心的结果在长期趋势项上具有较大差异,可能是由于各中心在处理数据时采用的算法和准则不同,亦或是别的原因造成的,要探究造成该差异的真正原因仍需要作进一步的研究。

[1] CHAMBERS D P.Observing Seasonal Steric Sea Level Variations with GRACE and Satellite Altimetry[J]. Joutnal of Geophysical Research,2006,111(C3):C03010.

[2] CAZENAVE A,DOMINH K,GUINEHUT S,et al.Sea Level Budget over 2003-2008:A Reevaluation from GRACE Space Gravimetry,Satellite Altimetry and Argo [J].Global and Planetary Change,2009,65(1):83-88.

[3] LLOVER W,GUINEHUT S,CAZENAVE A.Regional and Interannual Variability in Sea Level over 2002-2009 Based on Satellite Altimetry, Argo Float Data and GRACE Ocean Mass[J].Ocean Dynamic,2010,60 (5):1193-1204.

[4] 常金龙,钟敏,段建宾,等.联合卫星重力和卫星测高资料研究热容海平面季节性变化[J].大地测量与地球动力学,2007,27(5):44-48.

[5] 蒋涛,李建成,王正涛,等.联合Jason-1与GRACE卫星数据研究全球海平面变化[J].测绘学报,2010,39 (2):135-140.

[6] DHOMPS A L,GUINEHUT S,TRAON P Y L,et al.A Global Comparison of Argo and Satellite Altimetry Observations[J].Ocean Science Discussions,2010(7):995-1015.

[7] FOFONOFF P,MILLARD R C.Algorithms for Computation of Fundamental Properties of Seawater[J]. UNESCO Technical Paper in Marine Science,1983 (44):17-18.

[8] 许建平,刘增宏.中国Argo大洋观测网试验[M].北京:气象出版社,2007.

[9] 蒋涛,王正涛,金涛勇,等.GRACE时变重力场位系数相关误差的滤波消除技术[J].武汉大学学报:信息科学版,2009,34(12):1407-1409.

[10] 杨胜龙,周甦芳,崔雪森,等.Argo数据研究应用现状与发展趋势[J].海洋渔业,2007(4):355-359.

[11] 文汉江,李洪超,蔡艳辉,等.联合Argo浮标、卫星测高和GRACE数据研究海平面变化[J].测绘学报,2012,41(5):696-702.

The Study of Steric Sea Level Variations by Using Argo Data

WU Di,TENG Chunjiang

P714

B

0494-0911(2014)07-0090-04

2013-07-04;

2013-07-16

吴 迪(1980—),男,山东菏泽人,讲师,主要从事工程测量及GPS方面的教学与研究工作。

吴迪,滕春江.基于Argo浮标的比容海平面变化的研究[J].测绘通报,2014(7):90-93.

10.13474/j.cnki.11-2246.2014.0234