建筑业劳务工人职业流动对工人技术水平的影响及对策研究

2014-06-26孙继德王立里

孙继德, 王立里

(同济大学 经济与管理学院, 上海 200092)

对于建筑业来说,劳务工人是所有管理活动、生产活动的基础,是建筑产品质量保证的关键因素。他们的技术水平直接关系着建设项目的整体绩效、高新技术的应用与推广以及行业的生产效率。很多学者指出,劳务工人的职业流动对个体的工资收入、工作效率和技术水平会产生不同程度的影响[1,2]。劳务工人过于频繁的流动会抑制工资收入的提升,阻碍组织保障制度的正常建设,从而限制了产业人力资本价值的提高,导致产业工人流动的恶性循环[3]。因此,如何从行业层面来认识劳务工人流动带来的复杂影响以及对相应对策进行科学评估是学术界面临的新课题。这一课题所涉及到的政策和行业环境是一个复杂的社会—技术系统,应该采用系统工程的研究方法,通过计算机进行仿真实验研究[4]。

主体建模(Agent-Based Modeling, ABM)是一种通过模拟简单的个体行为、属性以及个体间交互方式,从而反映出复杂群体现象的仿真技术[5]。其自底向上的建模方法使其非常适合于分析复杂的自组织、自适应性社会科学问题。国外研究ABM在劳动力市场的应用已涵盖到微观和宏观的各个层面[6,7]。本文采用了ABM的方法,对建筑业劳务工人的职业流动行为进行仿真模拟,并通过引入学习曲线对劳务工人的技术水平进行评价,研究劳务工人职业流动对其技术水平的影响。最后,本文对技术准入和技术激励两种对策进行仿真实验,以研究这两种对策的有效性。

1 劳务工人职业流动的仿真模型

1.1 建筑业劳务工人职业流动问题的主体研究

本文通过研究劳务工人和用工单位的交互行为来模拟劳动力市场的运作机制。仿真模型首先创建了worker与contractor两类主体来分别表示劳务工人和用工单位,并假设双方在市场中都会做出自利选择。这两类主体的相互差异可见表1。

表1 劳务工人与用工单位之间的主体差异

1.2 劳务工人职业流动行为的仿真模型映射

1.2.1仿真模型的分析框架

劳务工人的职业流动归根结底是一个劳资双方的利益博弈过程。群体性的利益博弈反映为个体决策,而个体决策需要相关信息作为决策支持。大量的社会学研究表明,社会关系网络对劳动力市场的组织,特别是对劳动力市场的信息传播,发挥着重要作用[8]。本文引入关系强度变量(Relation-Strength,RS∈(0,1)),旨在刻画两个个体社会关系的好坏程度,并通过这一变量组织起社会关系网络,作为市场信息传递的渠道。

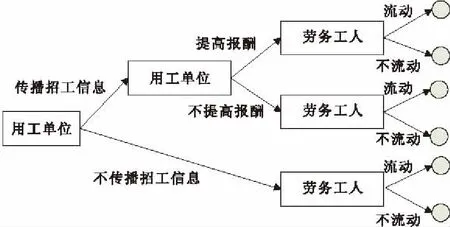

本文假设劳务工人与用工单位之间通过社会关系网络进行循环配对博弈。在博弈活动中,劳务工人可以决定是否流动,而用工单位可以决定是否继续招工以及是否修改报酬水平。在分析该博弈问题时,本文采用了无限次重复序列博弈的分析框架,博弈树可见图1。

图1 建筑业劳务工人流动的博弈树

1.2.2劳务工人行为选择建模

模型中,劳务工人做出流动行为选择的主要依据有两点:能够获得的用工单位的报酬信息,以及信息来源的可靠程度。每个劳务工人能够通过社会关系网络获得其他工人或用工单位传递的报酬信息。在获得各方的报酬信息后,劳务工人会结合与信息来源间的关系强度来做出流动行为选择。

在传统劳动经济学和空间经济学中,劳动力的流动(不管是区域流动还是职业流动)必将产生流动成本,这种流动成本可能表现为职业流动中重新找工作的成本,也可能表现为区域流动中的交通成本[9]。劳务工人在进行行为选择时能够考虑到流动成本对他们流动行为收益的影响。

综上所述,劳务工人做出流动行为选择的概率(Pci)为:

式中:ci表示各用工单位;inf为0~1的变量,表示是否向外扩散信息;c0表示劳务工人现在所属的用工单位;MC为劳务工人的流动成本。

由于劳务工人是部分理性的个体,他们一方面能够考虑到流动成本对他们流动行为收益的影响,另一方面也不能准确判断出流动成本是多少。因此,为了便于计算,本研究中假设每个劳务工人判断出的流动成本一致,为200元。

1.2.3用工单位行为选择建模

用工单位的博弈目标是如何能通过最少的报酬招募最多的工人。因此,他们会调整报酬额度从而招募工人。在博弈过程中,调整报酬额度的策略有以下三种:

(1)稳定策略:如果为自己工作的劳务工人数量足够多,则不调整报酬额度,同时不再招收其他工人。

(2)扩大化生产策略:如果劳务工人数量没有达到班组规模的限制,但并没有缺工,则不调整报酬额度,向外扩散报酬信息,吸引劳务工人。

(3)生存策略:如果自己的劳务工人很少,使他几乎不能承接劳务分包合同,则为了生存会调高自己的报酬额度。

综上所述,用工单位每回合博弈时调整支付报酬的策略如下:

Paymentt-1,inf=0,(W≥Wmax)

Paymentt=Paymentt-1,inf=1, (Wmin≤W Paymentt-1+Raise,inf=1, (W 式中:W代表用工单位现有工人数量;Raise为调薪水平。 1.3.1劳动力市场指标 (1)劳务工人流动率 本文通过劳务工人离职率来刻画劳务工人的流动。时间步t时的建筑业劳务工人离职率(Quitrate,Qr)为: 式中:Qwi,t表示建筑业中某一个用工单位在t时刻离职的劳务工人数量;Wi,t表示建筑业中某一个用工单位在t时刻部分劳务工人离开后仍拥有的劳务工人总数。 (2)劳动力价格 在劳动力市场中,劳动力价格是劳资双方相互博弈争夺的核心。本文将劳务工人的行业平均工资作为衡量劳动力价格的指标。 1.3.2劳务工人技术水平 根据学习曲线理论,人在持续做同一件工作的时候存在工作效率不断提升的学习效应。由于建筑业劳务工人的工作大多都是重复性劳动,这种学习效应表现得更为明显。所以建筑业劳务工人如果流动过于频繁,其自身的技术水平会难以提升。 Thomas在1986年通过函数拟合得出了学习曲线函数表达式[10],并被大量学者认同。因此本研究沿用了该经典公式: C=(T′)lnlr/ln2 式中:C表示完成一次工作所需的成本占初始成本的百分比;T′代表持续工作的延续时间;lr代表学习率。学习曲线的函数图像如图2所示。从图2中可以看出,学习率越小,曲线越陡,成本降低的幅度就越高,学习效应越明显。很多学者对建筑业劳务作业的学习率进行过测算,Roberta等对这些测算结果进行了一个较为详尽的说明,学习率一般都处于85%~95%左右[11],故本文假设学习率为90%。 图2 学习曲线示意 技术准入对策是指劳动力市场中,必须达到某一技术水平的劳务工人才能够在市场中承接劳务作业活动。技术准入对策的作用体现在,它不仅能够帮助劳务用工单位大幅减轻雇佣劳务工人时的逆向选择问题,还能对劳务工人产生市场竞争压力,促进劳务市场整体技术水平的提升。 在原模型中,劳务工人的技术水平客观存在,但对用工单位来说不可见。本文在将技术准入对策引入仿真模型中时,对劳务工人的流动行为增加约束条件:如果劳务工人的技术水平(C)达到劳务工人接收单位的要求,则可以流动,否则劳务工人不能流动。则在原模型的基础上,增加约束条件: 为了反映用工单位对劳务工人技术水平要求的不断变化,本文同样以学习曲线来模拟技术准入的基准线。在现实世界中,在一个企业持续工作的劳务工人的技术水平应该高于企业新招员工的雇佣要求,因此技术准入基准线的学习率应该高于劳务工人的学习率(lrj>lri)。则本文假设技术准入基准线的学习率比工人正常学习率90%略高5%,为95%。 技术激励对策是指用工单位根据劳务工人的技术水平,为劳务工人提供额外的奖金,从而增加用工单位的劳动力市场竞争力。通过技术激励对策,劳务工人由技术水平提高所创造的收益能够被用工单位和劳务工人双方共享,实现劳资双方的互利共赢。郑宪强等在分析了建筑业的劳务用工流动机制后,提出应该适当提高建筑劳务用工工资待遇,稳定熟练建筑劳务人员群体, 在此基础上稳步提高建筑业劳务工人的技能水平[12]。 技术奖金是劳务工人劳动价值的体现,因此,技术奖金的确定问题其实是劳务工人劳动价值的再分配问题。熟练工人由于生产效率高,能够为用工单位降低生产成本,而这一部分降低的生产成本就是熟练工人以其技术水平创造的额外的劳动价值。 在原模型中,劳务工人若要实现工资增长,只有通过组织间的流动才能实现;如果用工单位存在技术激励对策,劳务工人可以通过提高自身技术水平来实现。在技术激励的仿真模型中,每个工人的技术奖金Bonus=α·(1-C)·Paymentt,其中1-C表示劳务工人的技术水平提高后带来的工作效率提高的程度,则(1-C)·Paymentt即为劳务工人由于技术水平提高而为用工单位带来的直接受益。α∈(0,1)表示劳务工人分得劳动价值的比例,该比例可调,本文以α为20%时为基准对仿真模型进行模拟。 考虑到仿真建模软件平台的使用难易程度、使用成本以及本文的建模需求,本文选择了Netlogo进行建筑业劳动力流动双层网络系统的仿真模型开发。在仿真实验中,本文设定初始用工单位为12个,劳务工人共60名,依据原模型和两种治理对策的仿真模型进行三次仿真实验,每次仿真实验进行100个时间步,并对仿真结果进行对比研究。仿真模型的初始状态如图3所示。其中,居中圆点代表用工单位,外围圆点代表劳务工人,连线代表社会关系。 仿真实验的变量数据假设见表2。 图3 仿真实验初始状态示意 变量名称变量值劳务工人数量i60用工单位数量j12运行次数T100初始报酬Payment0N(2650,150)初始关系强度RS0N(0.4,0.02)班组规模限值Wmax, Wmin15, 6流动成本(MC)200调薪水平Raise240工人学习率lr90%技术准入基准学习率lrj95%技术奖金比例α20% 图4从左往右依次表示原模型、技术激励对策和技术准入对策等三次仿真实验运行到最终时劳务工人流动率的变化曲线。可从图中看出,在未采取相关治理对策时,建筑业劳务市场中的劳务工人流动率极高,达到了平均19.84%,且存在流动率逐渐上升的趋势。 图4 劳务工人流动率的变化曲线 为了验证这一结论,研究团队在上海市内六个工地进行了实地调研,询问了151名劳务工人,其中有38人明确表示有经常性的职业流动行为,占总调研人数的25.2%;有42人明确表示建筑业的职业流动现象较为普遍,占总调研人数的27.8%。虽然调研样本数量有限,但相关从业人员的直接感受能够和仿真实验结果相互印证,说明我国建筑业的劳务用工存在过于频繁的流动行为。 从长期发展趋势上看,这种流动性不会自然降低,劳务工人会因为劳动力市场价格的波动呈现群体性移动的趋势,且这种流动行为会因为信息传递网络的存在而扩大化。劳务工人的自利倾向,低流动成本,以及用工单位的相互竞价是导致这一问题的根本原因。 由于用工单位之间的相互竞价是市场经济的内在属性,因此,要解决这一问题必须通过劳务工人的自利性来进行引导,以增加劳务工人的流动成本。技术激励对策作用于前者,而技术准入对策作用于后者。在采用技术激励与技术准入对策后,劳务工人的平均流动率大幅降低至5.55%和2.54%,且存在流动率逐渐降低的态势。这说明,两种治理对策都能有效稳定基层劳务作业队伍。 图5从左往右依次表示原模型、技术激励对策和技术准入对策等三次仿真实验劳动力价格的变化曲线。技术激励对策中的三条曲线由上至下依次反映了劳务工人的总工资、固定工资和技术奖金的变化情况。在采用相关治理对策前,用工成本直线飙升至11400元。采用两种对策后,技术激励对策仿真末期的用工成本为8750元,技术准入对策仿真末期的用工成本为7450元,用工成本相对原模型节约了23.25%和34.65%,其中技术准入对策的效果更为明显。 图5 劳动力价格的变化曲线 结合劳务工人流动性指标可知,劳动力市场中的劳务工人流动率与行业整体用工成本的增幅之间存在强关联性。由于劳务工人的群体性流动,市场中部分用工单位会存在缺工问题,为了解决此问题他们只能被迫提高工资待遇,吸引其他用工单位的劳务工人以满足自己的工人需求。在我国人口红利减少,劳务工人整体存在数量降低和老龄化问题的今天,极容易形成这种工人群体流动导致行业用工成本增加的负向循环。此时,市场价格机制已不能达到优化资源配置的目的,必须通过制度设计进行有效干预。 值得提出的是,在技术激励对策仿真实验中,技术奖金在仿真末期为630元,仅占到劳务工人总工资的7.2%,这说明采用技术激励对策并不会为用工单位带来太大的用工成本负担,其正面效果明显更大。由于我国建筑业管理人员普遍素质不高,大量用工单位误以为为劳务工人提供奖金是增加其用工成本,这是一种极其短视的观点。为劳务工人提供技术奖金,降低了用工单位由于劳务人员流动导致的额外成本,破除了劳务工人对工资待遇不满时只能“以脚投票”的怪圈。对用工单位而言,从长期来看劳务工人队伍的稳定反而降低了其用工成本,增加了竞争力。 图6从左往右依次表示原模型、技术激励对策和技术准入对策三次仿真实验的劳务工人技术水平。这些曲线的趋势与学习曲线相一致。其中,图6右图中上面的平滑曲线为技术准入基准线。在仿真实验末期,原模型的劳务工人完成一次工作所需的成本是初期的76.1%,且仅在仿真实验开始时存在明显的学习效应,之后整个曲线都趋于平缓。这证明了劳务工人的频繁流动不利于劳务工人提高自身技术水平。 图6 劳务工人技术水平的变化 在采用了技术激励对策与技术准入对策后,劳务工人在仿真实验末期的工作成本只占初期的54.9%和58.4%,这说明两种对策都能有效地提高劳务工人的技术水平。 技术准入对策带有一定的强制性,而技术激励能够通过激励的方式达到和技术准入对策类似的提高劳务工人技术水平的效果,这说明在制定行业管理对策或者企业战略时,激励的作用不能忽视。 我国现在建筑业存在劳务工人职业流动频繁、用工成本飙升和劳务工人技术水平提升缓慢的问题,其根本原因在于劳务工人的自利倾向,低流动成本,以及用工单位的相互竞价。在我国人口红利减少,劳务工人整体存在数量降低和老龄化问题的今天,极容易形成这种工人群体流动导致行业用工成本增加的负向循环。此时,市场价格机制已不能达到优化资源配置的目的,必须通过制度设计进行有效干预。本文通过建立主体仿真模型,对建筑业劳务工人的职业流动行为进行了仿真建模,对我国建筑业劳动力市场中的三个问题进行了模拟。通过引入学习曲线对仿真模型中劳务工人的技术水平进行描述,本文着重研究了在劳务工人职业流动频繁的大背景下,技术准入对策和技术激励对策在引导劳务工人的自利倾向,增加劳务工人的流动成本两方面的作用。这两种对策均能够稳定基层劳务作业队伍,稳定用工成本,提高劳务工人的技术水平。 特别是技术激励对策,针对用工企业为了降低用工成本而不提供技术奖金的短视行为,本文的仿真结果显示,技术激励对策通过稳定劳务作业队伍带来全行业用工成本的稳定,相对于提高的用工成本而言,其正面效果更大。同时,提供技术奖金之后,劳务工人不再是只能通过职业流动这一种途径来提高工资待遇,他们还能通过有意识地提高自身技术水平来达到同样的目标,破除了劳务工人对工资待遇不满时只能“以脚投票”的怪圈。 [1] Carlle G, Michael T.Job mobility and earnings growth [J]. European Sociological Review, 2002,18(4): 381-400. [2] Sargent J R, Sullivan K T, Hanna A S. Absenteeism and Turnover Impact on Labor Productivity for Electrical Contractors[C]∥ASCE Conf Proc: Construction Research Congress. New York: ASCE,2003, 1-8. [3] 刘林平,万向东,张永宏.制度短缺与劳工短缺[J]. 中国工业经济,2006,(8):45-53. [4] 李大宇,米加宁,徐 磊. 公共政策仿真方法:原理、应用与前景[J]. 公共管理学报,2011,8(4): 8-20. [5] Axelrod R M.The Complexity of Cooperation: Agent-based Models of Competition and Collaboration[M]. Princeton: Princeton University Press, 1997. [6] Chaturvedi A, Mehta S, Dolk D, et al. Agent-based simulation for computationalexperimentation: developing an artificial labor market[J]. European Journal of Operational Research, 2005, 166(3):694-716. [7] Gemkow S. An agent-based labor market simulation with endogenous skill-demand[J]. International Journal of Modern Physics C, 2008, 19(3):495-508. [8] Bian Y J. Bring strong ties back in:indirect ties,network bridges and job searches in China[J]. American Sociology Revew,1997,62(3):366-385. [9] 王文举,任 韬. 二元劳动力市场资源优化配置模型与仿真研究[J]. 数量经济技术经济研究,2006,(2):61-67. [10] Thomas H R, Mathews C T, Ward J G. Learning curve models of construction productivity[J]. Journal of Construction Engineering and Management, 1986, 112(2), 245-258. [11] Pellegrino R, Costantino N, Pietroforte R, et al. Construction of multi-storey concrete structures in Italy: patterns of productivity and learning curves[J]. Construction Management and Economics, 2012, 30(2):103-115. [12] 郑宪强,何佰洲.中国建筑劳务用工流动机制研究[J]. 建筑经济,2006, (11):14-17.1.3 劳务工人职业流动仿真模型的评价指标

2 技术准入与技术激励对策的模型映射

2.1 技术准入对策

2.2 技术激励对策

3 职业流动影响技术水平的仿真实验

3.1 仿真实验的劳动力市场指标

3.2 仿真实验的劳务工人技术水平指标

4 结 论