《米》和《骆驼祥子》的互文性解读

2014-06-25邵部安忆萱

邵部 安忆萱

(1. 沈阳师范大学 中国文化与文学研究所,辽宁沈阳 110034;2. 辽宁大学 文学院,辽宁沈阳 110036)

互文性,又称“文本间性”,其概念最初由法国符号学家、女权主义批评家朱丽娅·克里斯蒂娃提出,她在其《符号学》一书中说: “任何文本都是由引语的镶嵌品构成的,任何文本都是对其他文本的吸收和转化。”[1]而后更多的学者涉足互文性研究,提出了新的概念。例如,吉拉尔·热奈特给互文性的定义是“一篇文本在另一篇文本中切实地出现”[2]19,意指两篇文本的并存,即甲文和乙文同时出现在乙文中。我国学者黄鸣奋认为:“在文学理论中,‘互文性’是一个专门的术语,意指通过归因发现某一文本(或意义)是从其他文本(或意义)中析取或据以建构的。”[3]关于互文性的概念历来争议较大,学界一直没能形成统一的认识。然而,综观各学者的观点,不难发现共同之处。总的来看,学界普遍认为,文本是一个开放而非封闭的系统,任何一篇文本即使是标榜为先锋性的作品都绝非作家的独创,因为在历史上早已出现过文本中所涉及的内容,无论是结构、主题,还是人物,文本中的所有要素都能在前文本中找到。以至于有人发出“七千年来自从有了人,自从人有了思想,言尽矣,我们来到人世太晚了”[2]59这样无可奈何的感叹。

《米》和《骆驼祥子》,一部产生于新时期,一部创作于20 世纪30年代;一部是江苏作家苏童的带有先锋性质的长篇小说,一部是以京味小说著称的文学大家老舍的代表作。这两部作品,无论是从时间、地域,还是风格上都存在着巨大的差异,初看似乎毫无可比性。然而,正如蒂费约·萨莫瓦约所说: “文本离不开传统,离不开文献,而这些是多层次的联系,有时隐晦,有时直白。”[2]33透过这些文本之外的表象,深入文本之中,不难发现,这两部作品实际上都是以农民进城的故事为底本,谱写了在融入城市的过程中,主人公善良淳朴的本性逐渐泯灭,最终为隐在的恶所吞噬的人性悲歌。两位作家不约而同地展示了他们在希望与绝望中的挣扎,入木三分地剖析了他们的灵魂,叙述他们怎样由善到恶、由完整的人变成被欲望控制的傀儡的过程。

一、农民进城与游民身份

在中国近现代史上,由于外国资本主义的入侵和城市的兴起,出现了这样一个独特的社会群体:他们本是农民,却由于灾荒、淘金等诸多原因在乡土中国失去了立身之地。他们涌入城市,在标榜金钱至上的异地他乡谋求生存,反映到文学史上就形成了进城农民这一文学群像。他们中既有进城后感受一番便回归乡里的,如鲁迅笔下的阿Q;也有进入城市之后失去乡土身份的,祥子与《米》的主人公五龙便同属此类。

无论是祥子还是五龙,他们的出场都伴随着浓郁的乡土气息,显示了他们的农民身份和淳朴本质。“对小说中初上场的祥子,没有比这更恰当的比喻了: ‘他确乎有点像一颗树,坚壮,沉默,而又有生气。’他是从乡野的泥土中生长出来的。即使穿着白布裤褂站在同行中,他也彻里彻外的是个农民,甚至他的那种职业理想——有一辆自己的车,也是从小农的心理出发的:车是像属于自己的土地一样——靠得住的东西。”[4]无论生活怎样打击“生长在乡间,失去了父母与几亩薄田,十八岁的时候便跑到城里来”[5]4的祥子,他内在的农民品质始终顽强地支撑着他,直至他完全堕落,变成了“个人主义的末路鬼”。在茶馆前无私地救助拉车老人,以自己的方式救助曹先生,试图挽救小福子等等,这一切都是祥子纯洁品性的显现。关于五龙的身份,苏童在文本中则交待得更加明确。稍加留意,便能很快弄清五龙进城的来龙去脉。五龙生于枫杨树,是孤儿,众乡民将其抚养成人。枫杨树的水灾断绝了乡民的生计,造成了大规模的灾荒,五龙不得已离开故乡到异域他乡求生。无论在何种情况下,在五龙心中永远有一个枫杨树故乡,在城市迫使其内心的恶不断显现,并逐渐在他的人性中占据主导地位的时候,故乡在他心中占据的那一个角落依旧是纯洁的。文本中多次出现五龙怀念枫杨树故乡旧事以及古塔清脆的风铃声的情境,说明五龙在根本上认可的是自己的农民身份,即使到后来他已然在城市中立足,拥有了米店、女人、孩子甚至是小城的权力中心——帮会。在经历了拥有一切又失去一切后,奄奄一息的五龙重踏上回乡之路,这在精神上表明了五龙的回归,然而,作家并没有轻易地让五龙完成回归。苏童让伤势过重的五龙死于回乡之路,这一象征手法喻示了五龙起起伏伏终其一生,最终还是如初来城市一样处于城乡交叉地带的农民身份。这一点又恰好暗合了老舍对于祥子命运的处理。在小说的末尾,祥子既没有实现拥有自己的人力车的夙愿(隐喻着城市居民身份的确证),也没有返回乡村,最终过着游民生活。可以预见,他必将浑浑噩噩地度过残生,以此终老。由此可见,祥子和五龙不仅进城的原因一样,甚至在身份上也具有一致性,经历过城市的波折之后,他们又回到了最初的身份状态。

二、人物形象分析

从文本中人物的叙事作用角度来看,《骆驼祥子》中出现的主要人物有祥子、刘四爷、侦探、阮明、虎妞、小福子、曹先生等。《米》中出现的主要人物有五龙、六爷、阿保、冯老板、绮云、织云、两个儿子、抱玉以及重要的意象枫杨树故乡(这一意象经常出现且担负着同上述人物一样的叙述任务,故而完全可以将其视为人物形象)。通过分析上述人物形象,可以发现两部小说在人物之间的关系,甚至人物所代表的深层含义上都能够一一对应起来。

刘四爷在《骆驼祥子》中是恶势力的代表,他处于压迫祥子的地位,是暴力的施加者。他的车厂是祥子生计的来源。他的发家并不是依靠自己本分的努力,而是其年轻时的恶行为其积累的原始资本。从这一点看,他同《米》中的六爷、冯老板在文本建构中的作用相同。祥子和五龙处于被压迫的受害者地位,他们渴望位置互换,自己飞黄腾达跻身施暴者行列,然后对伤害过他们的人加倍地报复。对于后一点,五龙以丧失人性为代价做到了,祥子却被厄运拖向了深渊,未曾实现。江边阿保羞辱五龙的情景成了他一生的痛楚,也促使其向恶靠近。从进入城市开始,他便对城市充满了仇恨,这种仇恨在经历过更多的侮辱和伤害之后愈加强烈,他开始实施报复,变本加厉地作恶。五龙首先向六爷告密害死了阿保,在取代冯老板拥有米店之后,他又谋害了六爷,最终成为城市最具权势的人。苏童在论及此篇小说的创作时谈到: “我在主人公五龙身上给予了心中一种来历不明的愤怒,它发泄在所有人身上,甚至是善良的人。我借描述一个农民流落到城里的命运,将这种愤怒淋漓尽致的展现出来,它的指向有时候是人性恶,有时候是伦理”[6]。五龙在城市的摸爬滚打中丧失了本性,全面地展现了人性之恶。他将恶作为自己成功的条件,不遗余力地宣扬他的人性哲学。在成为地头一霸之后,他在江边羞辱年轻搬运工的场景既令人心酸,又令人战栗。他再现了当年阿保侮辱自己的那一幕,使另一个善良无辜的人心中燃起了仇恨的怒火。“我从前比你还贱,我靠什么才有今天?靠的就是仇恨。这是我们做人的最好资本。你可以真的忘记爹娘,但你不要忘记仇恨。”[7]51

祥子虽然没有走到五龙那一步,却多次无意表明了自己的真实想法。祥子评价刘四爷的言辞中透出一股羡慕的意味,他将刘四爷比作黄天霸,而黄天霸在祥子心中是顶体面的人物。可见,他以刘四爷为自己的追求目标。当祥子有了自己的第一辆车后,他又会去追求第二辆、第三辆,如果一切顺利,他将拥有自己的车厂。祥子便会表现出与刘四爷、五龙一样的狠毒甚至变态心理。这一点可以通过祥子对刘四爷的报复得到佐证。在虎妞死后,遇到刘四爷的那个晚上,他终于等到了机会,恶狠狠地回绝了刘四爷关于女儿消息的探寻,体会到了施恶的快乐, “仿佛把自从娶了虎妞之后所有的倒霉一股脑都喷在刘四爷身上”[5]197。

两部小说中,由变质的父女关系反映出的亲情扭曲与变形也是同质的。刘四爷是一个被权力与金钱控制的人。因女儿虎妞能够帮助其打理车厂的生意,而耽误了女儿的婚姻,使虎妞成为一个没人要的老姑娘。亲情和爱情在这里变成了金钱的牺牲品。《米》中米店父女的关系恰好与此对应。冯老板默许女儿织云成为六爷的姘妇,因为这正好符合米店的利益。他以此借助六爷的势力发展米店的生意。月夜抢米等事件正体现了这桩钱性交易的肮脏。绮云是织云的姐姐,她也到了谈婚论嫁的年龄,而其婚事在很大程度上也是因为照看米店的生意被耽误,因为绮云同虎妞一样是父亲的得力助手。以至于精明尖酸的绮云在冯老板去世,织云脱离五龙依附六爷之后,无可奈何只得易嫁五龙才保住米店。一开始就对五龙满是鄙夷的绮云易嫁五龙,又是一桩以爱情为代价的交易。两部作品中,父女关系是扭曲的,父亲因为个人私利误了女儿的终身大事,女儿在爱情和家业之间无一例外地选择了家业。他们的亲情观和爱情观都始终以金钱来衡量,然而到头来苦心经营的产业还是以易主告终。

虎妞、织云在两部小说中是另一对可以找到对应关系的人物形象。她们表现了城市对于祥子和五龙性欲的剥夺。虎妞色诱祥子使祥子丧失了他与生俱来的优越感。这对于祥子的打击远甚于险些要了他的命的大兵。祥子经历了由“他相信自己有那个资格:他有力气,年纪正轻”[5]4的自信满满、自尊自重到“她把他由乡间带来的那点清凉劲儿毁尽了,他现在成了个偷娘们的人”[5]51的自我否定、自我唾弃的过程。同虎妞发生关系使他陷入了深深的懊悔和自责之中。他也由此更深刻地看到了城市的罪恶。 “刘四晓得不晓得他女儿是个破货呢?若不知道,祥子岂不独自背上黑锅?假若早就知道而不愿意管束女儿,那么他们父女是什么东西呢?他和这样的人掺合着,他自己又是什么东西呢?”[5]51祥子对刘四爷的崇拜开始动摇,并埋下了仇恨的种子。虎妞之后又用欺骗的方式迫使祥子娶了自己。在婚后,她将祥子作为满足性欲的工具,无尽地索取。祥子不仅受到了金钱的奴役,更受到了性的奴役。在虎妞的影响下, “祥子对两性关系产生了妖魔化的道德观念,从而失去了对生活的基本判断能力。”[8]由乡村带来的性道德观彻底溃败,祥子开始与人通奸、嫖娼,走向了更深的堕落。五龙在进入城市时,性欲始终处于被压制的状态,尽管如此,他依然能够约束自己,遵守道德观念。 “城市的北区聚集着多少轻浮下贱的女人,她们像枫杨树乡村的稻子一样遍地生长,她们在男人的肋骨下面遍地生长。五龙边走边想,可是她们却与我毫不相干。”[7]31织云较之于虎妞唯一不同的地方就是她拥有美貌,却比虎妞在性的欲求上更加强烈。她从十五岁开始就跟了六爷,其间又与阿保私通。她同五龙发生关系一方面是为了报复六爷的背弃,“这世道也奇怪,就兴男人玩女人,女人就不能玩男人。织云噗嗤笑了一声,说,老娘就要造这个反。”[7]57另一方面则是想要从五龙那儿满足自己的欲求。无论是五龙还是祥子,在性的问题上都是处于被动地位,且没有爱情作为前提。祥子爱小福子,却终究走不到一起。五龙先后娶了织云、绮云,同样始终得不到爱情。祥子和五龙出入于烟花柳巷,他们的这一行为是压抑后的性释放,试图寻回自己的主动权。然而这也加剧了他们的覆灭——由放纵带来的性病在精神和肉体上给予了他们双重折磨。

对于其他角色,同样可以发现他们之间的联系。“阮明是一个机会主义的革命者,也是祥子在城市里混迹的一个坐标。从他身上,祥子对城市有了真切的体验,促使祥子走出乡村伦理的规束,从而导致他心目中乡土伦理的崩溃。”[9]在《米》中,阿保的作用如同阮明。更惊人的则是二者的结局一致。五龙向六爷告密害死了阿保,祥子同样是通过告密的方式将阮明投入大牢。

在《骆驼祥子》中对祥子起到积极作用的人物是曹先生,他所处的推动主人公向上向善,拒绝恶的侵蚀的叙事作用在《米》中与枫杨树这一常常提到的意象刚好吻合。

尽管两部作品中出现了形形色色的人物,《米》中的人物明显多于《骆驼祥子》中出场的人物,但通过上述的分析,这两部小说在人物的设置上却是异质同构的。

三、欲望的束缚

车和米在两部作品中处于中心地位,从叙事学的角度来看,它们是推动小说情节发展的重要工具,跌宕起伏的故事情节和沉浮变换的人生命运都是围绕着它们展开的。以车与米的得失为线索,两部小说用力透纸背的笔触将普通人一生的理想追求进行了形而上的描绘,为人性的善与恶绘制了形象而深刻的剖面图。作为主体穷一生之力追求的对象,车与米超越了具体的实物特征而被赋予象征意义。

车是祥子的梦想,也是祥子欲望的象征。拥有一辆属于自己的车,既是祥子最炙热的希望,也是紧紧地将这个乡村之子束缚在城市之中的魔障。“这座城市给了他一切,就是在这里饿着也比乡下可爱,这里有的看,有的听,到处是光色,到处是声音;自己只要卖力气,这里还有数不清的钱,吃不尽穿不完的万样好东西。在这里,要饭也能要到荤汤腊水的,乡下只有棒子面。”[5]31车所代表的城市的物质享受与乡村的食不果腹形成鲜明对比,二者的巨大差距使祥子心甘情愿地在城市中抱着不可能实现的希望固执地生活。在祥子的潜意识里,他始终以乡村人自居,对于乡土生活所赋予他的健壮身躯施以无限的自信、热爱、珍惜,然而他身上残存的乡土精神终究还是在追求车的磨难中淡去,他逐渐失去了赖以自立的美好品质。

祥子对于车的坚持与执着似乎让他走火入魔。在经历过一次次的挫败之后,他的盲目追求陷入了偏执的境地。他与车的位置关系发生了互换,车成了主宰祥子命运的主体,而作为具有独立自强意识的祥子则迷失了自我,异化为车的奴隶。主客体关系的易位使故事由最初的具有崇高美的英雄式的追求理想行为,变异为庸凡大众在欲望控制下的无望挣扎与自甘堕落的悲剧。似乎近在咫尺,触手可及,却始终不能真正地属于祥子,如同北京城给了祥子安身立命之地,却终究不能包容他的小小梦想,最后将他的血肉之躯磨损,灵魂榨干。

米之于五龙的象征意义恰如车之于祥子。米是乡下人五龙的终极梦想,他甚至一度把冯老板的米店当做天堂,把睡在米仓这样的苦差事当做幸事。在最初逃亡的日子里,米延续了他的生命;在米店的屈辱生活中,米又见证了他情欲的压抑与善良的泯灭的过程;即使等到他拥有米店、执掌帮会,他吃生米和变态的性嗜好却始终保持了下来。米作为贯穿五龙生命始终的存在物,在城市这个地域空间内展示了五龙在乡下生活的侧面。枫杨树的贫穷与城市的富庶构成了鲜明对比。从怀揣着一把枫杨树故乡出产的糙米进入城市到死在运送大米的火车上,米刻画出了五龙在城市中的生存轨迹和人性变化的趋向。在文章的结尾,柴生费尽心机地得到并打开那个被五龙视为最珍贵财富的神秘木盒之后,结局既出人意料又合乎情理。不同的是,五龙珍藏的那把米以及整个火车的上等稻米,即使再优质也已经不同于最初的那把枫杨树之米了。这也恰好可以诠释苏童为何将五龙的死安排在回归的路上——他同米一样,已经变质,不再属于枫杨树故乡,不再为苏童倾心建构的文学世界所接纳。

四、孤立无援的生存状态

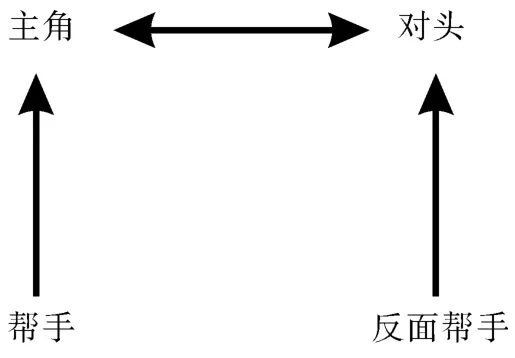

《米》和《骆驼祥子》在叙述结构上亦有内在的互文性。以往的学术界特别注重从社会批评的角度解读作品,意识形态色彩浓厚,往往将主人公的悲剧归因于旧社会的黑暗。进入新时期以来,外国文学理论的潮涌为中国的文学批评拓展了视野,提供了新的思路,也带来了新的发现。将结构主义符号学的相关理论应用到两部作品的解读中来,我们很容易就能发现《米》和《骆驼祥子》的叙述结构与内在意蕴的呼应关系。格雷马斯把普洛普确定的七个行为范围简化并重新调整为三组对立的“行动素”——主体和客体、送信者和受信者、助手和敌手。基于辅助者、反对者(即助手和敌手)这一行动元在小说叙述中的重要作用,我国学者李广仓在雷德里克·詹姆逊的研究基础上,融合格雷马斯的符号矩阵,列出了一个对小说进行形式分析的简化“行动元矩阵”,如图1 所示。按照这一模型,可以将小说中出现的人物形象对号入座,分析祥子和五龙同周围世界的关系。

图1 行动元矩阵

在《骆驼祥子》中,处于主角位置的是祥子。对头一项是车(实体及象征),反面帮手,即对祥子构成阻力的有:刘四爷、虎妞、大兵、侦探、阮明、夏太太等。祥子的正面帮手一项则只有曹先生和小福子。曹先生是祥子所处的人性荒漠中的一片精神绿洲。祥子之所以钦佩曹先生,甘愿为其效劳并不是缘于曹先生多么伟大,而只是因为“曹先生与曹太太都非常的和气,拿谁也当个人对待”[5]57。他将祥子当成了人,这是人际关系中最起码的前提和尊重。在当时却是祥子希冀而不得的。从整体上看,曹先生并不是革命者,他只是人道主义观念的践行者,并不能从根本上帮助祥子,更不能改变祥子所处的压迫人的社会。而祥子自己,后来也认识到曹先生的力量是有限的。在祥子重新燃起的热情被小福子的死讯熄灭时,他意识到“曹先生救不了祥子的命”[5]211。另一位帮手小福子的命运较之祥子更为悲惨。在实际生活中,小福子所背负的沉重的家庭负担是导致祥子不能接受她的最主要原因。品性更符合审美观念的小福子对于祥子的帮助只限于精神上的惺惺相惜、同病相怜。她与祥子朦胧的爱情可能是祥子一生中唯一一次感情付出。无论是虎妞还是夏太太,她们作为城市的上层人物,在与祥子的两性关系中处于主导地位,是索取的一方。而在同小福子的关系中,两人是平等的、互相理解的,它重新勾起了祥子的责任感和自强精神。这种重建的希望很轻易又被小福子注定的结局打破了。对比之下,祥子所面临的反面帮手阵容强大。刘四爷象征了对手对祥子财富的控制,大兵、侦探象征着社会权力,虎妞、夏太太则在性欲上压榨祥子。这些人分别从不同的角度和层面上挤压祥子的生存空间,却无一人能为他提供实际的帮助。由此可见,正反帮手力量的悬殊是导致祥子堕落的深层次原因。

这种正反对比的悬殊模式到了《米》不仅没有改变,反而进一步恶化。五龙的主角身份和米的被追求位置是模型中的两端。五龙所面对的反面帮手是:六爷、阿保、冯老板、织云姐妹。在他和绮云成婚之后,米生、柴生又变成了他新的对手,作家最后安排抱玉的复仇,给予了五龙致命的一击。终其一生,五龙始终在不同的人生阶段面临着各种各样的威胁,却从未有一个人向他伸出援手。在异乡,唯一给五龙带来安慰的只有心中遥远的故乡和空灵的古塔风铃声。这二者在五龙毁灭的历程中象征性地平衡了五龙内心善与恶的对峙,然而,这种空洞而又渺茫的帮助对于五龙的人生道路没有起到丝毫实际意义上的影响。

五、结语

《骆驼祥子》和《米》的主题不仅局限在社会意义上,它们同样体现出老舍与苏童对苦难人生的哲学观照。通过帮手项的弱小或缺席,两位作家用不同的文本揭示出了具有广泛意义的人的孤立无援和孤独无依的生存状态和困境。祥子和五龙的孤独在他们所处的社会环境中是被注定的。自强的祥子攒钱买车时表现的“出淤泥而不染”固然塑造了祥子的正面形象,但是这也反映出整个下层社会中普通劳动者的生存状态。那些堕落了的车夫是一个又一个祥子。苏童的创作本身就带有体现人生困境的意图,他自己也坦诚“这是一个关于欲望、痛苦、生存和毁灭的故事”[10]。他不是将五龙当作个体来写,而是将他作为世俗社会中无数经受苦难的人中的一个。 “作者通过五龙的一生,写出一种孤独无依的生存状态:不仅人与人之间是相互隔绝的、无依无靠的,而且人的灵魂与肉体之间也是分离的、南辕北辙的。”[11]人与社会、人与人、人的自身都在经受着割裂,忍受着求而不得的煎熬却没有人可以解脱他们的痛苦。他们的苦难注定要一个人孤独地承受,化解不开时,便只好像小福子一样自我解脱,像祥子一样浑浑噩噩,像五龙一样以恶抗恶……

[1]Julia Kristeva. Word,dialogue and novel[M]. Toril Moi,Oxford:Basil Blackwell,1986:36-37.

[2]蒂费纳·萨莫瓦约.互文性研究[M].邵炜,译.天津:天津人民出版社,2003.

[3]黄鸣奋.超文本诗学[M].厦门:厦门大学出版社,2002:198.

[4]赵园.论小说十家[M].杭州:浙江文艺出版社,1987:31.

[5]老舍.骆驼祥子[M]. 北京:人民文学出版社,2005.

[6]王尧,林建法.苏童王宏图对话录[M].苏州:苏州大学出版社,2003:57.

[7]苏童.苏童文集[M].台北:台湾出版社,2002.

[8]季中扬,张正.祥子·金钱·性:《骆驼祥子》与日常生活的悲剧性[J].名作欣赏,2007(10):48-50.

[9]江腊生.《骆驼祥子》的还原性阐释[J].文学评论,2010(4):121-125.

[10]苏童.急救的讲稿[M]. 台北:台湾出版社,2002.

[11]王爱松.当代作家的文化立场与叙事艺术[M].南京:南京大学出版社,2004:217.