工业时代的装殓师:尚·丁格利的前卫艺术

2014-06-12金亮

金亮

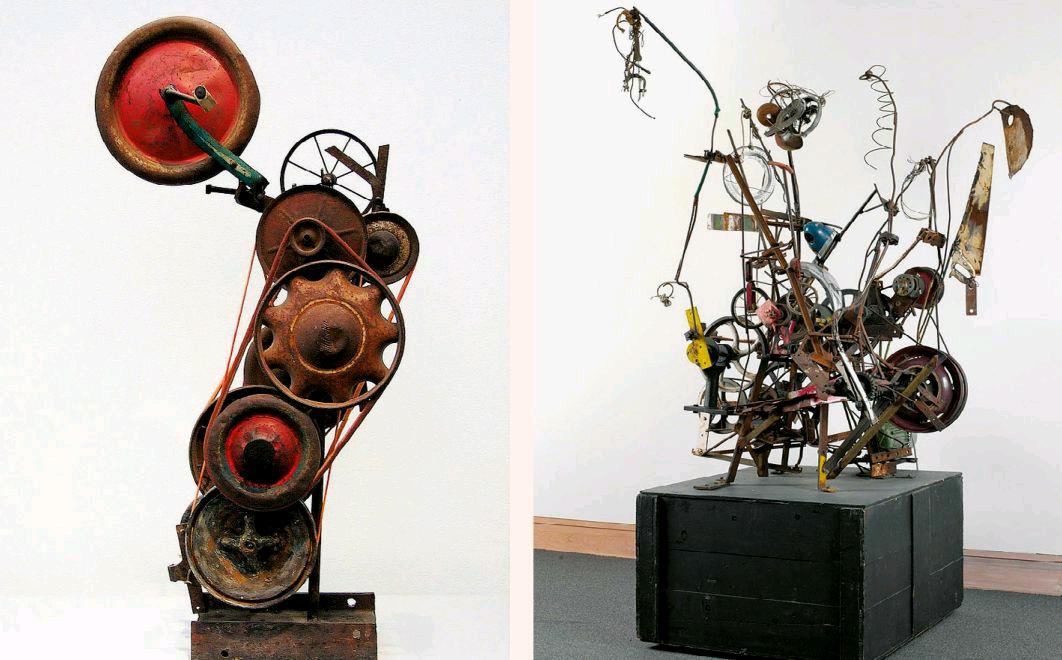

虽为瑞士艺术家,但丁格利为二十世纪中期的巴黎乃至世界的前卫艺术做出了巨大的贡献。他一生曾多次受包括纽约现代艺术馆在内的多家有影响力的美术馆邀请创作,最终使达达主义以独立的艺术风格跻身世界艺术史,然而他本人却拒绝承认属于达达主义者。丁格利尤以其机械式动态雕塑著称,他使用的材料包含钢铁、铬或其合金、陶瓷、铜、纤维、棉线、电线、弹簧、橡胶、电机、车轮等等,并采用焊接、电镀、喷涂、缠绕、弯折、拼插等方法将各种材料组合成作品,用以表现对发达工业社会中物质产品生产过剩的讽刺。

丁格利对后现代艺术及当代艺术的影响绵延至今,英国当代艺术家兰迪说:“丁格利的作品颠覆了我对当代艺术的看法,这些作品是令人振奋的,有启示性的。”传统绘画无法使丁格利的艺术理念得以施展,因为他看到了人的艺术敏感性、社会感受性以及思维意识形态对人的创作产生的巨大影响力,这种影响力左右着艺术家的整个创作生涯,在某种程度上属于一种“艺术宿命”。不论艺术家本人是否承认这种力量的存在,以及它是否具备巨大的影响力,但其创作只能在自己的思维程式之内得以成立。

令达达主义步入正轨的“非达达主义者”

当我们在谈论达达主义艺术的时候,总是在谈论马塞尔·杜尚,但却忽略了对达达主义极具影响的丁格利艺术理念的研究,而事实上,正是丁格利的作品以更加清晰、全面的艺术理念体现了达达主义精神。

达达主义旗帜鲜明地反对一切现代文明,马塞尔·杜尚将现代工业产品小便器作为艺术品搬进了美术馆,对人类科技与艺术进行莫大的讽刺,然而杜尚最终还是没有离开对小便器形式上的关注,没有真正从工业产品的功能入手,对人类的工业进行彻底的解构。而丁格利认为,仅从审美的形式入手去讽刺具有实用功能的现代工业是行不通的,必须直面现代工业的功用性,以功用性对抗功用性,以“没有什么意味的”作品反对作品本身。

1 9 9 5年,丁格利与多位艺术家,包含杜尚(Duchamp)与卡尔达(Calder),共同参与名为“运动”(Le Mouvement)的展览,这也是机动艺术首次在艺术中获得重要地位。丁格利第一件具有轰动效应的作品《形上·机器》于上世纪50年代末在巴黎展出,吸引了杜尚、曼·雷等达达主义的元老们前来观看。正如查拉所说,他这幅作品的意义在于艺术作品也和其它机器产品一样,是一种可以将人完全排除在游戏之外的“产品”,它标志着人类绘画的死亡,带有明显的反艺术特征。自此,丁格利“制造”了一系列“无用之用”的作品,即非生产性的机器最终无法生产出有用的产品,而这正是艺术家的目的。他甚至制作了一个《打碎盘子的机器》,专门用来打碎盘子,最后竟然成功卖给了一家百货商店。这些装置的“无用功能”使达达主义反艺术的斗争提升到了一个新的高度,丁格利就是要通过无用的、破坏性的装置来引导人们重新审视人类与现代文明的关系,而促使人们通过反思建立一个更适合生存的社会环境。

丁格利的作品还包含有明显的“达达”式的行为艺术痕迹,在作品的展出中表现出强烈的“过程性”。不仅用动力装置表现了抽象作品,也将艺术家、装置与受众都置于整个“艺术作品”之中。1959年底,丁格利在英国现代研究院举办了题为“Static, static, static! Bestatic!”的演讲,艺术家从头至尾站在台上不说一句话,录音机播放他的讲话内容。其氛围和“达达”的语音学诗(Poème Simulatane)有些相似,后者的“No Static-Static”以反复录制同一内容,来表现同时发生的艺术活动的多样性和差异性,最终彻底颠覆“语言”在“诗”中的地位。在丁格利的演讲中,能不能从中获得有意义的内容已不是目的,目的在于感受装置给人带来的奇异与震撼,并将受众欣赏的过程纳为“作品”的一部分。

与其它艺术风格不同,达达主义不讲究创新和美感,反叛和颠覆是其全部内容,而“达达”这个名字本身就拒绝任何实际的意义,在达达主义者眼里,不仅是艺术,一切传统文化及思想立场都应当被推翻。人类的战争悲剧使达达主义艺术家感到,在现存的社会秩序下,一切精神和意识都无力创造自己的理想,他们将这种对现代文明的反叛归结为精神上的无政府主义,这就把艺术从审美领域带入现实的政治领域。丁格利艺术理念的成长正与这种思想蔓延一脉相承,其艺术理念有着强烈的政治意识,他的动力装置艺术品看起来是人为的结果,但总是生产出任何人无法预料的产品,这正是他眼中社会这台大机器运作状态的真实写照。

达达主义号召人们从“原点”上来重新看待人类文化,因为现存的文明本身表现出虚伪和异化。在达达主义者们看来这是人类最大的无理性,对之最好的回应就是以“无理性”去讽刺、颠覆“无理性”。丁格利的作品也同样体现对这种人类无理性的讽刺,虽然有时也与学院正统艺术有着方方面面的联系,但他总抓住一切机会表达自己的“反艺术”主张:“在我看来,真正的艺术显然是对整体文化的一种彻底叛逆,而且表明了一种政治的倾向。”尽管拒绝被称为达达主义者,但丁格利的艺术却从不拒绝“达达”理念,他说:“我的作品都是‘非艺术,而这些作品在画廊中看起来很有意思,它们表达了达达理念……那些仍在世的达达主义艺术大师认为我的作品体现的‘反艺术正是他们所寻找的……我使达达主义步入正轨,但我却并不是达达主义者。”

诉说沉默的声音,亮成光的黑暗

没有声音就没有沉默,没有沉默也无所谓声音,作为这种对立的统一,声音与沉默总是同时出现。达达艺术家马克斯·恩斯特是一个关注“沉默”的艺术家,曾创作名为《沉默的眼睛》的作品,阴冷的池水和怪异的石墙被充满敌意的包围,让观众以灵性体验绝对的、神秘化的“沉默”。与之不同的是,丁格利表现的沉默是相对的,“声音合成器”发出的两个音符之间的那一瞬间,在他看来即是沉默——“沉默与声音同样携带着刺激性的感受。”

两次世界大战的经历使丁格利在声音与沉默的问题上有着超于常人的深刻感受,尤其是他的作品《自杀》系列,毁灭的爆炸声与随之而来的沉默产生了强烈而深刻的对比,他将之与投向日本的核弹相联系,随着核弹爆炸的声响之后,毁灭一切的沉默让人们震惊得目瞪口呆。就是以这样的方式,在“声音合成器”系列作品中,他用声音表现了沉默。他的另一件作品《诗农堡喷泉》也以同样的方式表现沉默:喷泉发出的声音在寂静的空间响起,接着又重归寂静,好像涓涓细流归入了大海,声音与沉默在这里对比着进入统一的状态。

除却声音外,某种程度上丁格利对艺术的感受始终围绕着“非物质”展开。如出现在其自毁装置中的一些表现元素,气体、烟、火等等。另外他在创作中还对光与影产生极大的兴趣,利用光影,他将作品和受众组成幻境般的效果,从而深刻地表现那种无法以意识来标记、却又印刻在脑海里的幻觉景象。在这种幻觉的环境中唯一客观的实在就是他所造的那台运动着的装置。 在50年代中期他曾在作品中展现了这种理念,他将光线透过转动的、画有图形的轮子投射到白色雕塑上,由于倾斜的轮子的转动而产生星空般的图像,这些图像的变换加上与受众的人影相互交错,从而通过装置而创造出一种全新的装饰性绘画。

正像使用声音来表现沉默一样,丁格利也使用了光来表现黑暗。他将自己的工作室完全封闭做成了一件作品,观众处在黑暗的室内,仅靠一点微弱的光线欣赏作品,由于看不清,人们必须努力靠近作品,从而使室内的光线在受众的遮挡之下不停变幻,对此他解释道:“我有目的地利用了受众群体,他们由于看不清,必须改变位置,从而使室内光线不停变换,受众在这里是一种光线的变换器。”就在受众专心于看清作品时,丁格利的发声装置突然又以不可预料的方式呈现,通过耳膜的震动引导着人们的眼睛,这就好比中国文学作品中的“通感”写作手法,将听觉与视觉进行混淆与贯通,丁格利则通过装置呈现出的幻觉图像将人们带入幽灵般的世界,迫使他们深思现实与幻觉是怎样在生命之剧场上同台亮相的。

一首都市文化的“诗”

从巴塞尔到巴黎再到纽约,丁格利的艺术地图,勾勒出了一幅艺术家与所处时代的都市主义图景。现在坐落在瑞士巴塞尔的丁格利美术馆(The Tinguely Musuem)还在诉说着丁格利与这座城市的故事。1977年,丁格利把引人入胜的机械雕塑立在了巴塞尔老城剧院旧址前的水池中央,这个由废料金属组成的能表演水中舞蹈的“机器”,便是丁格利的著名雕塑作品《荷尔拜因喷泉》。喷泉的“舞蹈”场景是根据荷尔拜因(Holbein)的一幅画作灵感所来;屹立于这水池中央的“风笛演奏者”则是根据丢勒(Duerer)的画作而来,丁格利将绘画艺术以机动艺术的形式还原在了城市中央。至今,荷尔拜因喷泉不仅为巴塞尔创造了一个新的象征符号,同时也为喜爱他的人们留下了一份城市的纪念。

如果说在瑞士巴塞尔成长,并曾就读于巴塞尔艺术与工艺学校的丁格利把最初的艺术热情赋予了巴塞尔,那么巴黎这座艺术之都则给予了他足够的艺术养分,并奠定了他在前卫艺术史中无可撼动的地位。为了发展艺术生涯,丁格利于1952年与第一任配偶——瑞士艺术家伊娃·埃普莉迁居法国,他的首次展览也于1954年5月在巴黎阿贺诺画廊举办。在法国他结识了第二任妻子,也是他艺术上的重要知音、伙伴法国艺术家妮基·桑法勒(Niki de Saint Phalle),二人并共同创作了《史特拉文斯基喷泉》以及《诗农堡喷泉》等著名的机动艺术作品。

1966年,丁格利与妮基·桑法勒和培奥夫·乌尔特维德在瑞典斯德哥尔摩的当代美术馆协作大规模雕刻品《hon-en katedral》。“hon”是瑞典语的“她”,这超巨大艺术品的外部形式是一个躺卧的巨人,长28公尺、宽9公尺、高6公尺,里面有天文馆、电影放映室、咖啡座和一些艺术品,但大家都得从“她的私处”进出。这件作品在当时全世界的杂志和报纸中引发了巨大的争议和回响。

假设丁格利对于巴塞尔和巴黎的创作还是“和善”的,那么纽约的直观都市刺激则令他创作了最著名的自毁艺术作品《向纽约致敬》,1960年丁格利接受纽约现代艺术博物馆邀请创作这架自毁式机器,装置曾在展览中运转27分钟,但这次表演并未成功将作品完全摧毁,但最后表演中被破坏的机械残骸则成为观众的纪念品。两年后,丁格利受美国国家广播公司之邀创作了《世界尽头研究二号机》,在美国拉斯维加斯近郊沙漠中成功引爆。作为1960年在新写实主义宣言中签署的艺术家之一,丁格利的新写实主义艺术也一样与都市息息相关,其艺术创作中也充斥着都市生活随处可见的元素:广告招贴、栅栏、空地、垃圾、弃置的马车与汽车残骸等,这些元素经由丁格利的重组,则堪称为黑斯塔尼所谓的“一首都市文化的诗”。