回顾1900年:巴黎为何成为艺术之都

2014-06-12陈烨

陈烨

有两本书,我总是将它们放在一起看,一本是海明威的《流动的盛宴》,另一本是弗兰克的《巴黎的放荡》。后者在05年再版的时候改了书名,叫《巴黎的盛宴——1900-1930年间的艺术巴黎》,但我更喜欢之前的名字:巴黎的放荡——一代风流才子的盛会,它道出了在一个特定时期和一个特定地点上的一段文艺风流韵事。用作家胡榴明的话说便是一群从四地慕名而来的“伟大的疯子”共同构织的一段辛酸的、浪漫的、坎坷的经历。

毕加索、海明威、阿波利纳尔、阿拉贡、马蒂斯、雅里、帕森、马雅可夫斯基、佳吉列夫等世界著名的艺术家、作家、诗人,还有当时一大批来自世界各地的追求艺术追求理想的人们聚集在巴黎,尤其是塞纳河边的蒙马特尔和蒙巴那斯街区,他们也许各有各的性格人品,千面百态,但却拥有同样对自由的崇尚,创作自由、思想自由和生活自由让他们迸发出无穷的灵感和动力,在大胆追求大胆想象大胆创新之后,终于成就出二十世纪最“美好的时代”:立体主义、野兽主义、达达主义、超现实主义......

若要问为什么是这里成为艺术的殿堂,就要从十九世纪的“巴黎大改造”说起。经历了近百年的政治革命之后,拿破仑三世即位,他要将巴黎打造成一个现代性的世界首都。于是,街道被拓宽了,高楼房屋和豪华旅馆建起来了,下水道和城市供水系统重新规划与修葺,1899年埃菲尔铁塔现身,1900年开通地铁……整个巴黎都改头换面,从一个布满小巷、形状不规则、陈旧的中世纪小城,改造成了一个街道宽阔豪华、空间疏落有致的工业革命时代的现代都市。当时塞纳河两岸有一道奇特的风景,右岸凝聚着奢华,左岸自由而放荡,在这隔着塞纳河遥遥呼应的两处地方吸引着全世界的文人和艺术家,他们成长于左岸的蒙马特而活跃于右岸蒙巴那斯。

是这批艺术家成就了巴黎,也是巴黎容纳了他们。巴黎的慷慨大度为他们提供了自由的场所,给了他们各抒己见、进行思想碰击的空间。当人们渴望从传统文化思想中挣脱出来,在新型的大工业时代获得进一步发展的时候,思想文化领域的革命适时而至,是巴黎,为世界首先带来了包括文学与艺术在内的全方位伟大变革,正如夏加尔的回忆:“在那些日子里,艺术的太阳只照耀巴黎的天空”。于是,今天,我们总是怀着无限的景仰,期待与巴黎盛宴的相遇。

上个月,座落于巴黎市区的巴黎小皇宫(The Petit Palais)举办了一场名为“1900年的巴黎:娱乐之都”(Paris 1900, The City of Entertainment)的展览。这个展览向我们展示了塞纳河右岸的奢华与繁荣,在新兴资产阶级队伍的不断壮大以及富裕的情况下,消费的欲望被兴旺的娱乐之都所刺激、满足。什么是时尚?什么是流行?在这个精彩纷呈的年代,各种视觉冲击让你沉醉在充满活力、波浪流畅的律动线条之中。

艾米力·葛莱(Emile Galle)、赫克多·吉玛德(Hector Guimard)、路易斯·梅杰列(Louis Majorelle)、阿方斯·穆夏(Alphonse Mucha)、勒奈·拉利克(Rene Lalique)等人的杰作是此次展览的一大看点。他们都是新艺术运动(Art Nouveau)中的大师,这个流行在1880到1910年左右的欧洲装饰艺术运动结合了中世纪、洛可可艺术特色,还加入了东方审美特点以及新型工业材料,新旧的糅合共同表现出传统的审美观和工业化发展进程中所出现的新的审美观念之间的矛盾。新艺术运动风格被许多批评家和欣赏者看作是艺术和设计方面最后的欧洲风格,因为在此以后,欧洲几乎再也没有这种地域范围广泛的艺术运动产生,新艺术运动展示了欧洲作为一个统一文化体的最后辉煌。它试图打破纯艺术和实用艺术之间的界限,内容几乎涉及所有的艺术领域,包括建筑、家具、服装、平面设计、书籍插图以及雕塑和绘画。

塞尚、莫奈、雷诺阿、毕沙罗以及维亚尔等人的画作,罗丹、马约尔以及莫里斯·丹尼斯等人的雕塑作品充分表现出二十世纪初现代主义的前奏之风。时髦、先锋、富有活力是上述作品中散发出来的迷人魅力,我们从不同领域的作品中看到全方位反射出来的景象,得以一窥那个年代的时尚,那个年代的奢靡。当时艺术风格上对流畅优雅线条的运用也发展到服饰设计上,S型的外轮廓线、飘逸流动的腰线和裙摆,还有自然元素的应用。当时活跃的设计师有多塞(Jacques Doucet)、波阿莱(Paul Poiret)等人,但大家比较少了解的是当时一位不可忽视的女性设计师—Jeanne Paquin(帕康夫人)。Paquin的成名甚至比Poiret还早,她很早就开始探索摆脱S型及A型的设计。她是担任1900年万国博览会服装部分的负责人,她是第一位获得法国荣誉军团勋章的女性,她是第一位采用模特儿展示衣服的先驱,她是当时的名气相当响亮的艺术家,而巴黎小皇宫的展览就刚好展出了出自她手的服装作品!

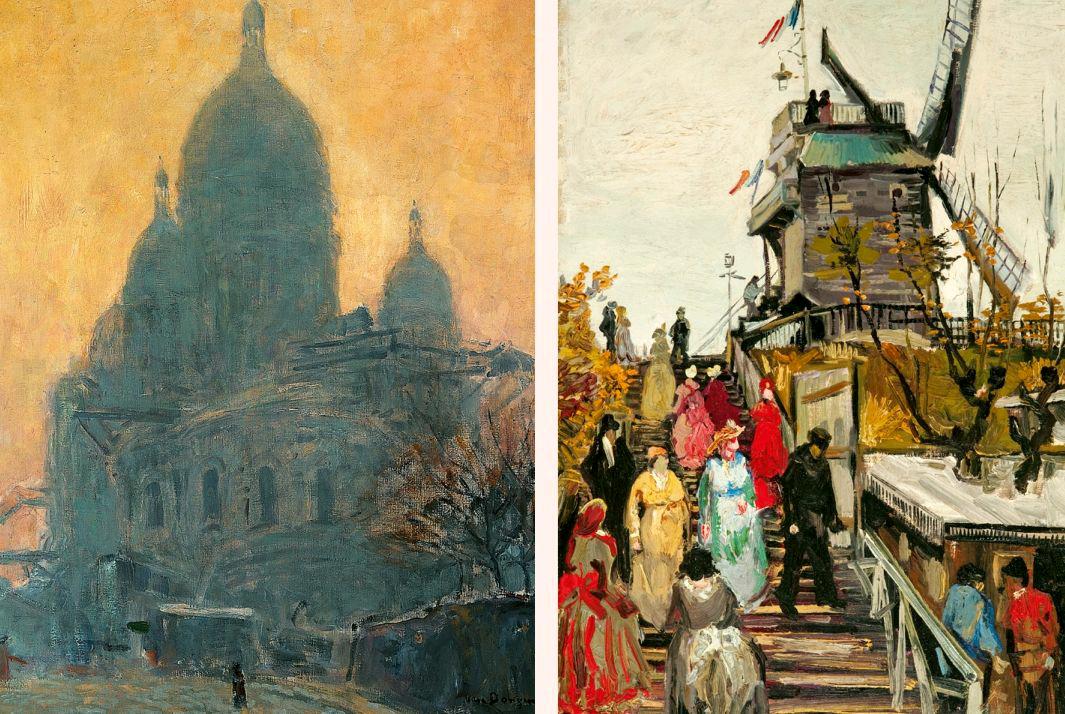

与此同时,塞纳河的左岸正上演着另一种歌舞升平,一批有歌舞表演的俱乐部开始出现在它的大街小巷,一群波西米亚艺术家正在蒙马特的独特氛围中绽放魅力。法兰克福锡恩美术馆(Schirn Kunsthalle Frankfurt)正在展出的《蒙马特精神:1900年前后巴黎的波西米亚生活》(Esprit Montmartre. Bohemian Life in Paris around 1900)聚集了两百多件来自亨利·德·图卢兹·劳特累克(Henri de Toulouse-Lautrec)、梵高(Vincent van Gogh)、毕加索(Pablo Picasso)、苏珊·瓦拉东(Suzanne Valadon)、德加(Edgar Degas)和其他著名艺术家的大师级作品,来显现这股十九、二十世纪之交巴黎的“波西米亚”艺术风潮。

波西米亚源于法国词汇La Boheme,是法国人对在欧洲流浪的吉普塞人的称谓。到十九世纪初,这个词开始与聚居在巴黎的贫穷而冒险的年轻艺术家相连,自由、贫穷、过着浪荡生活的艺术家群开始受到关注。缪尔热在1845年连载小说的《波希米亚人:巴黎拉丁区艺术家生活场景》生动地刻画了19世纪上半期聚居在巴黎贫穷的拉丁区的一群青年艺术家的日常生活。他们是孤立又执着地坚守在生活边缘的一群人,没有固定的职业和收入来源,更谈不上任何社会地位,但是他们拥有着精神上的完全自由,还有对艺术的狂热喜爱,他们敢于对一切权势和虚伪嗤之以鼻,他们以一种随意和浪漫的非主流姿态成为整个社会反世俗的先锋。

这个展览用大量的历史照片、海报和印刷品来讲述这艺术史上最引人注目的章节,那个时代有在红磨坊跳康康舞为生的轻佻女孩,华丽的咖啡馆社交场景,或睡觉睡到中午把黑夜变成白昼、身无分文且酗酒的艺术家。伴随着左岸精神气质而来的是一批波西米亚俱乐部和新时代遭遇下的娱乐性,在一大批娱乐场所的孕育下,波西米亚艺术家们用他们的艺术定格了这些场景。

十九世纪末一座承载热情与颓堕气息的建筑——红磨坊夜总会落成,这座以红色风车为标志的俱乐部以上演其著名的康康舞而闻名,蜂拥而来的观众为蒙马特增加了大量人气,使蒙马特的娱乐场所贴上公众意识的标签,与著名的由艺术家创办、 有文学剧场性质、 影响深远的波希米亚俱乐部——水疗者俱乐部、黑猫俱乐部、芦笛俱乐部共同勾勒出蒙马特波西米亚夜生活的风貌。穿梭其中的艺术家们在这些特殊的氛围熏染出别样的艺术,就像英国学者爱德华·卢希-史密斯(Edward Lucie-Smith)所说的那样:“一些艺术家在大众心目中确立了其地位,不全是因为他们的艺术,而更是因为根据他们的生活所创作的传奇。”劳特累克笔下的红磨坊、梵高笔下的咖啡厅、德加的舞者......尽情展现了现代城市生活的快乐主义,逐渐被认可为新型艺术形式的彩色招贴画以丰富的想象力和充满活力的艺术手法反射出消费娱乐下的堕落生活。无论是作为商业活动的艺术作品,还是出于艺术追求的创作,在新时代的自由风气之下,内在的艺术涌动逐渐开始向新艺术运动的倾斜:具有运动感的线条审美、瑰丽多姿的象征手法、装饰性的形式理解。深处欢愉之都,在感受新生活带来的张力和激奋的同时,波西米亚式艺术家们往往透过绚烂的精彩宣泄出阵阵的痛楚, 这些痛楚来自于喧闹背后的焦虑、空虚与无助。

从这里孕育出的艺术席卷全欧,对内在精神和新艺术形式的追求成为艺术发展的动向。如果现代性是以科学技术、理性思潮为进步的标准,那么,这个进步的口号在艺术上的表现就是遭到拒绝,艺术家们更倾向于寻求精神性、乌托邦或者原始的替代品,正因为如此,才产生了各种各样风格与运动。以各种主义的精彩形式创新为起点,逐渐迈向抽象。在休斯敦美术馆(Museum of Fine Arts, Houston)推出《1900-1975的欧洲艺术》(European Art 1900–1975: Selections from the Museums Collection)一展中,我们可以从罗伯特·德劳内(Robert Delaunay)、亨利·马蒂斯(Henri Matisse)、毕加索到马克斯·恩斯特(Max Ernst)、琼·米罗(Joan Miró)和伊夫·唐基(Yves Tanguy),慢慢观看到上述进程。进入二十世纪的欧洲艺术从法国开始辐射出去,从象征主义走向抽象,这是对艺术无止境渴望的表现,出色的现代艺术作品一直延伸到阿尔贝托·布里(Alberto Burri)、卢西奥·丰塔纳(Lucio Fontana)和阿尔贝托·贾科梅蒂(Alberto Giacometti)。

自由的巴黎种下了现代艺术以及其衍生发展的种子。各种流派的出现完全破除了艺术一直以来“可辨认的模仿造型形象”,绘画成为一个独立的物体,不再是其他物体的映照。随之而来的是“反艺术”对传统进行的彻底的批判和否定,观念的加入让“艺术”脱离“美术”,成为人对生存状态的表达,在不断地追求超越、追求升华的追逐中,渐渐回归自我反省的理想中去。这些反传统思潮的革命,都与艺术之都巴黎有着千丝万缕的关系,巴黎的自由精神不断激励、指引她的选民探索艺术的奥秘,挥洒出一个大时代的光辉。

二战后,世界艺术中心由巴黎转移到纽约,但这无法磨灭巴黎对世界艺术所作出的贡献,因为来自于巴黎的艺术驱动力依然发挥着作用,战后的许多艺术家都从中找到着迷的原点。不管是立体主义还是达达主义等,这些原点开启了后来的艺术家们不断在作品中揭示其视觉语言的结构以及将视觉语言用于表达观念、意见,乃至欺骗或操纵观众,同时他们还意识到艺术不应该受传统媒介、传统展示形式的约束。通过安东尼·卡罗(Anthony Caro)和尤迪特·里格(Judit Reigl)等现代艺术家的作品,展现了承传下来的现代艺术尝试探索创作材质的限制与可能,着力揭示表像和抽象之间的张力。接近一个世纪的历史进程,也许所有向往艺术自由的人都会希望品尝一下这场流动的盛宴,都会向往那个惊心动魄的艺术运动之都,十九世纪末二十世纪初的巴黎,似乎依然拥有无限的魔力,尤其是那个声色犬马与贫穷落魄与共、风流韵事与隐忍奋斗同在的左岸!

(编辑:九月)