玛莎.克拉斯诺娃:记忆中的坍塌

2014-06-12常锦超

常锦超

俄罗斯是我们再熟悉不过的国家,是“苏联”15个加盟共和国中最大的国家,那里也是诞生列宾、苏里柯夫、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰和果戈里等众多伟大艺术家和文学家的圣地。经历了“苏联“的倒塌,俄罗斯艺术不再闪耀于世界主流舞台,逐渐被西方文化边缘化,但俄罗斯人从古至今崇尚艺术的情操始终没有改变,以玛莎.克拉斯诺娃(Masha Krasnova)为代表的新一代俄罗斯艺术家,坚持在东西方两种文化的交融中,肩负起俄罗斯文化复兴的使命,他们像曾经的那些伟大的艺术家一样,踏出国门,重新走向世界舞台,昂首阔步地寻找并开创着独树一帜的艺术新风格。

“苏联”的乌法

“我出生在俄罗斯联邦的乌法市,那里是巴什基尔自治共和国的首府。乌法对于我来说是个很神奇的城市,她给与我无穷的创作灵感。乌法,这个拥有约100万人口的工业城市,在俄罗斯并不算什么大都市,因为只有莫斯科和圣彼得堡两个城市被公任为大城市。其他地区是按照省份划分的,和那两个大城市比较,其他城市就逊色很多了。”玛莎开门见山,非常兴奋地介绍起自己的故乡:“乌法最出名的应该就是化工产业。1990年的时候,我们曾经有过一次生态环境危机,几个月的时间里,人们不敢使用自来水。因为生活用水全被苯污染了,人们害怕中毒。”那时候的玛莎刚刚上小学,她记得当时总是有一些专门的送水车给居民运送饮用水,人们都早早地走上街头,拿着水桶,排着长队,等待送水车的到来。“这是我童年里记忆最深的几件事之一,当然,我依然记得我出生的那座工业区的样貌。我奶奶家有一个小花园,它距离危险的化工厂不远。那里真是不同寻常的一片小绿洲。”玛莎说完,问我能不能和她一起去外面的花园坐一会。坐在花园中的椅子上,她点了一根烟,并时不时地向孩子的房间看,玛莎的丈夫正在替她暂时照料着。玛莎回过头,定了定神,望着周围的一片绿色,露出思绪万千的神情,仿佛自己瞬间回到了苏联时期的“童年时代”。玛莎告诉我,每当她去奶奶家玩的时候,总是要穿过那些巨大的、摇摇欲坠的化工厂房。每一个夜晚,当她走出奶奶的小木板房子,就能看到工厂正在工作生产的灯光。

乌法的建筑非常的多样,不仅仅是大量的国有工厂,还有木结构的房子,很多苏联以及后苏联时期的建筑,甚至还有一座并不是很高的“摩天大楼”。这样的记忆,至今依然影响着玛莎的心灵。在作品“米贝尔(Mebel)”中,童年的花园中摆放的老年木椅、茶几以及盆栽,都漂浮在末日降临般灰色的空中,身形倾斜的孩子奔跑在没有任何生命气息的灰色路面上。时间穿越的片段性记忆,仿佛使画面中的每一个事物都面临瞬间倾倒的危险,内心的安全感被彻底流放,给予一种触摸不到的真实。

走上插画之路

在2003年的时候,玛莎完成了在乌法美术学院的学习。2004年移居到莫斯科之后,开始了自己的插画师生涯,给很多不同的杂志以及书籍画插画。同时,她也成为了一位独立艺术家,开始创作自己的作品,包括油画、素描、插图以及动画。

当提及艺术家身份的话题时,玛莎坦言:“其实我决定去美术学院学习是因为我不知道我该去做什么,我曾经很困惑,我到底对什么感兴趣,什么是我应该做的专业,我并没有一个很强的欲望去成为一名艺术家,我只不过一直在画画,但我并不认为我有与众不同的天赋。”玛莎画出的是她自己的内心世界,通过创造不同人物角色、大量的动物形象,表达出自己内在无数个角色的性格与思想。可爱的动物们穿着可爱的服装,坐在他们的小房子中,做着莫名其妙,与现实世界分离,让人摸不着头脑的怪事。玛莎接着说:“我在进入美术学院之前,从未受过美术训练,所有我们学校的学生都毕业于艺术学校,他们都很有能力,很擅长绘画。对于我来说,所有的这些新规则,以及那些传统的绘画技巧,都给予我一种很束缚的感觉。”在玛莎进入美术学院之后,成为艺术家的那个梦想仅仅维持了3年左右,在毕业之后,她意识到插画的方式更适合自己,并且能给她带来不菲的收入。“很难说我是个艺术家,我更像是一个做项目以及制作图片工作的人,不是个艺术家。”玛莎轻松地说。

提到过去在美术学院的时光,玛莎的感悟很多。“当你是一个学生,你会有很多自由,老师会告诉你继续!做你想做的,拥抱你的创意!但真实的社会里,一切都变得非常复杂,如果你是一个插画师,你的约束感会更强。”当玛莎开始为一些杂志做商业插图的时候,在尺寸、技巧、媒介、颜色以及构图等方面,都会有很多约束,随着商业插画经验越来越多,玛莎却又逐渐觉得刚开始令她感到嗤之以鼻的“约束感”也未尝不是一种“趣味”。她说:“我想学生应该偶尔尝试一下被约束的感觉,我想这对他们来说也会非常有趣,更有挑战性。”

画出记忆的坍塌

玛莎的爸爸是一个画家,母亲是一位记者和作家。玛莎说:“童年中最早的回忆是我父亲的绘画。他总是在描绘一种人类大灾难的场面,在灰色的天空下,充满着巨大恶极的、荒芜的、无人居住的空间。在一切毁灭后,却只剩下摇摇欲坠的建筑。那些曾经令人血脉膨胀的伟大瞬间坍塌,这一切提醒着我们,这些废墟曾经属于一股充满未知的,强大力量的掌控之中。”

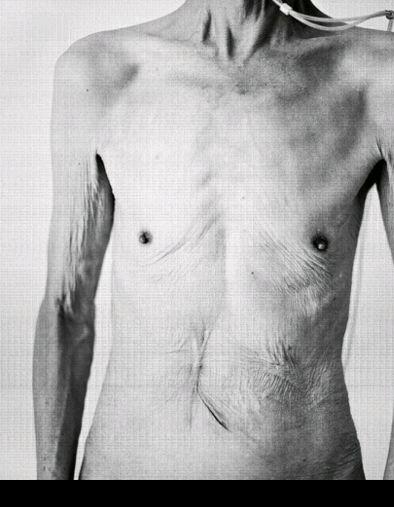

玛莎继续说:“现在我理解了父亲的那些充满后启示感的作品,这些作品非常精确地反应出当时的那种大众情绪。我经历过俄罗斯的那段特殊历史时期,巨大的乌托邦曾经叫做苏联,已经悍然倒塌了,那是一段灭亡的历史,我相信我的作品中所充满的蕴含启示感的想法,以及接踵而来的,含有后启示感觉的视觉语言,都来自我对父亲的绘画作品的不断思考,以及对故乡的深刻记忆。”在作品“博物馆(Museum)”中,玛莎表达出一种被遗忘的、边缘的存在感。带有陈旧感的事物,通过一种强硬的方式解构、分离,然后被重新排列组成新的内容。画面中的一切看起来都那么飘忽不定,没有安全感。玛莎说:“我一直试着去创造一个充满鬼神和影子的世界。”在这个摇摇晃晃的、模糊的环境里,充满着各种各样的物体,鬼神和影子们在里面感到很舒服,并有可能瞬间变成其他任何事物,这一切都覆盖在满是涟漪的湖面下,充满着多层次的现实感。听着玛莎对自己作品的叙述,我禁不住地问她:“如果你进入这个你所创造的世界里,你会是个什么角色?“她想了想,然后情不自禁大笑地回答:“我会先藏起来,以防万一有奇怪和危险的事情发生,然后环顾四周。”在作品“失败者(Underdogs)”中,玛莎认为画面中的那些角色是“幸存者”。他们所有人都经历过生活中所发生的那些不幸,有的人试着与此对抗,有的人尝试着重生,也有的人只是任凭坠落,进入悲惨之中,变成行尸走肉。

像猎手一样

后来,玛莎因为丈夫工作的原因,移居到了荷兰。“因为他决定继续建筑学研究,在鹿特丹的伯尔拉赫学院建筑学院(Berlage Institute in Rotterdam),之后他顺其自然地在这里开始工作。”玛莎非常喜欢荷兰,是因为她觉得这里的人对待她很和善,并且几乎每一个人都可以说英语,这样她就可以不用去学极其难学的荷兰语了。“我感到荷兰文化真的很特别,它使我获得了很多的灵感。我喜欢鹿特丹,我想这是我最爱的一座城市,我非常喜欢这里人的生活方式,他们都非常热爱自然,他们骑自行车,尽量少的使用汽车,他们觉得这是让他们的国家变得更美好的方式。这里比莫斯科更适合工作和生活,也许是因为莫斯科太大、太嘈杂了。”玛莎笑着说。

音乐是玛莎工作时的“必需品”,“我喜欢先放些音乐,然后再开始工作,现在比较喜欢的是著名迷幻音乐人康南.莫卡辛(conan mockasin)的音乐。”目前,玛莎没做什么新的作品,因为她有一个4个月大的小女儿需要照顾。每当玛莎坐在写字台前超过15分钟,女儿就会大哭大闹地找妈妈抱。“所以这对于工作来说是有点难的。但我并不担心,这是个好时机去想想下一步该干什么,以及未来的规划。”除了音乐,玛莎还喜欢看游戏节目,尤其是冒险游戏以及恐怖游戏。她说:“我对那些人物角色非常好奇,但我很少自己去玩。我更喜欢看Youtube视频网站上面的表演。说实话,我不知道是否游戏节目对我的作品有影响,我还有点没想明白。”

玛莎更像是一个猎手,去捕获珍稀的事物。她不断的从自己的生活经历,从自己所看到的、听到的事物中发觉灵感。“有时候,你不得不去寻找一种真正属于你的东西。保持好奇,不要放弃!”

(编辑:樊宏烨)