铁路双向编组站处理折角车的设计方法

2014-06-07郑洪

郑 洪

(中铁第四勘察设计院集团有限公司,武汉 430063)

铁路双向编组站处理折角车的设计方法

郑 洪

(中铁第四勘察设计院集团有限公司,武汉 430063)

着重分析双向编组站折角车流产生原因,以及对编组站能力和运输组织的影响,总结双向编组站处理折角车的6种设计方法及其适用范围。对于双向编组站,在折角车流大、衔接方向多且处理复杂的情况下,可以进行组合设计,以灵活解决双向编组站的折角车问题,提高双向编组站的整体效率。

编组站;折角车;设计

1 概述

铁路编组站是铁路枢纽的核心之一,是货车车辆集散的基地,被称为“列车工厂”。编组站是集中办理大量货物列车到达、解体、编组、出发以及直通作业的重要场所。普通货车从装车地到卸车地,一般需要到编组站进行作业,编组站作业效率的提高对缩短车辆周转时间具有重要意义,铁路编组站效率高低直接影响到我国铁路货运整体水平,是我国铁路货运发展的核心环节之一。

折角车流是指从编组站一端到达,在编组站内作业后,仍从编组站的相同端发出的车流。只要编组站衔接3个及其以上线路方向,就会存在折角车流。而在双向系统编组站中,由于两个系统是按照到达→解编→出发的方向并列设置,因此,从一端进入编组站的车流,其中若有折角车流,必然要从一个系统转到另一系统二次作业,或者从顺向系统反方向发车,或者反接另一系统作业后才能完成。可见,折角车流在双向系统编组站要么需要重复分解和集结,要么需要反方向发车,要么需要反向接车后解编完成,折角车流在车站总的走行距离是最长的。

统计资料表明,双向编组站折角车流一般占到有调车流的10%~15%。双向编组站折角车流的妥善处理是编组站能力充分发挥的关键。《铁路车站及枢纽设计规范》(GB50091—2006)规定:“为保证双向编组站的折角车流能便捷地从一套系统的调车场转至另一套系统的峰前场,宜在两套系统之间设置联络线,当折角车流较大时,可在两套系统之间设置回转线或交换场。”其对折角列车处理方法的规定较为模糊和单一。为进一步解决好双向编组站的折角车流,提高编组站整体技术作业效率,加速货车周转,压缩车站运营成本支出,重点研究双向编组站处理折角车流的设计方法。

2 折角车流产生的原因

(1)双向编组站一般衔接多个方向,各系统车场呈纵列布置,因衔接方向及布置的原因,不可避免会产生折角车流。

(2)编组站所在地区或者枢纽,因衔接货场和企业专用线较多,其中不乏所处位置与编组站的布置不匹配,需要进行折角取送车作业。

(3)上、下行两个系统设备能力不匹配,需要在另外一个解编系统完成;或者因为铁路网络建设因素调整货车运输路径,增加了编组站的解编作业量,相应增加折角车流量。

(4)相邻编组站的调车分类线不足或者货车去向繁杂,不能按照合理的编组计划编组列车,导致编组站造成解编量和折角车流增加。

(5)货物列车密集到达,造成一个系统设备能力紧张,需要能力富余的另外一个编组系统协助完成,也会产生折角车流。

(6)编组站列检扣站段修车、商检扣车等因素产生少量交换车。

3 折角车对编组站能力和运输组织的影响

(1)重复占用编组站驼峰和尾部能力

目前,很多双向编组站都设置交换场处理折角车流,每个系统的折角车流在列车接入到达场后,通过驼峰解体,溜放至调车场交换车股道,通过尾部调机将交换车转入两系统间的交换场,再由另一系统调机牵出通过驼峰重复溜放或在编尾与其他股道车流进行整编发出。一般需要两个系统的驼峰头部调机和尾部调机均参与才能完成,在一定程度上影响了车站的解编能力发挥。受折角车转场因素影响,可能导致繁忙的编尾增加调机台数,并导致相互干扰,能力还得不到充分发挥。

(2)折角车在编组站停留时间长,车辆运转效率低,增加运营成本

设置交换场的双向系统编组站,折角车需要在两个系统进行作业,一般流程是到达→解体→集结→转场→二次解体→二次集结→编组→出发。很明显折角车在编组站的作业时间增长,延长了货车中转时间,运营成本增加。

(3)折角车流大时,还将影响编组站的系统能力

编组站解编列车理论上经过一个系统的“到、解、编、发”一次完成,设置交换场的编组站其折角车一般由两个系统来完成,无形中挤占了设备能力。当上下行系统的交换折角车流量较大,而交换场能力又较小时,将严重影响车站整个系统能力的发挥。若采用简单的扩大交换场方式,又将增大编尾和驼峰的压力。

4 处理好折角车流的设计方法及其适应范围

由于双向编组站上、下行车流的解编作业是在两套系统中分别进行,折角车流处理显得尤其重要,故在设计时应考虑折角车流顺畅和相关设备的合理利用。

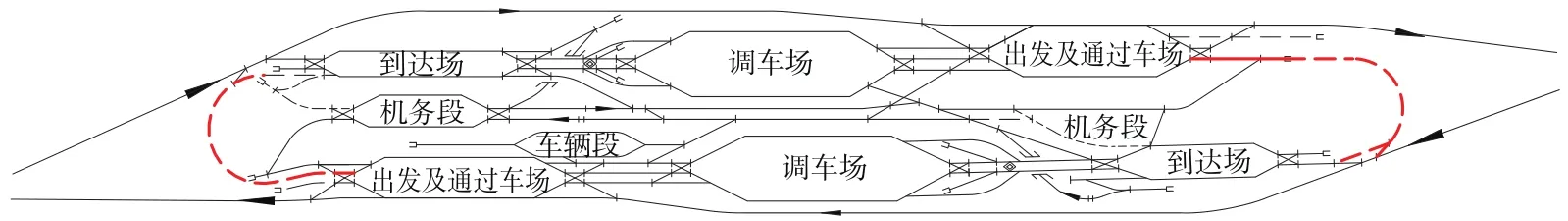

(1)第一种方法:在两个调车场间设供折角车取送的走行线(图1)。

图1 第一种方法:设折角车取送走行线

图2 第二种方法:设交换场

这种方法适合于折角车流较少,编尾机车能力富余的情况,考虑在两个调车场间设供折角车取送的走行线即可。

(2)第二种方法:在两个调车场间设上、下行系统共用的交换场(图2)。

这种布置适用于编组站衔接方向多,折角车流短时间难以集结成组,折角车流量大,地区作业车较多,且方向复杂等情况。设置交换场,可以起到缓解调车场交换车线紧张的效果,同时也可缓解编尾和驼峰作业的不均衡性,起到“调峰”的作用。

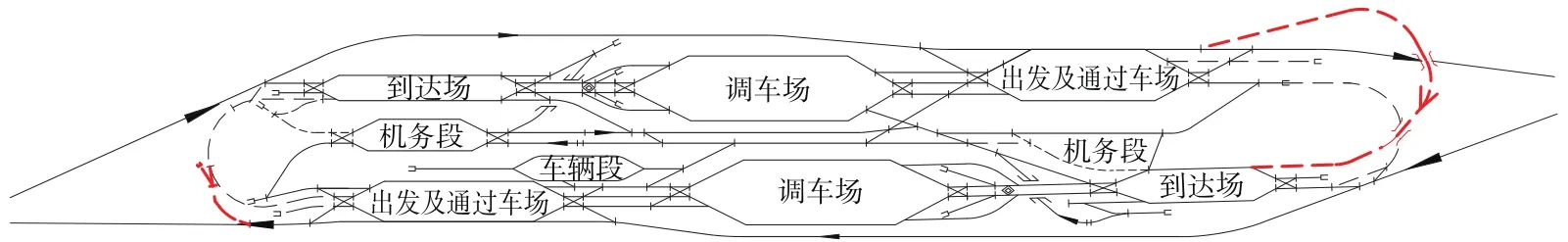

(3)第三种方法:在两个调车场相邻股道各设2~3条折角车专用线,并与反方向驼峰接通(图3)。

这种处理方式是将折角车辆溜入折角车专用调车线,然后由反方向调机取车进行二次驼峰解体作业。这种布置适用于编组站衔接方向多,折角车流较大,编尾能力紧张,作业车去向复杂等情况,为减轻编尾压力,可以在两个调车场相邻股道各设2~3条折角车专用线,并与反方向驼峰接通。这种布置将导致转场折角车在另外一个系统进行二次解体。相比设置交换场的情况,交换场布置对于折角的大组车,可以不通过驼峰而直接通过编尾与相关调车线的车组快速编组成列后发出,避免了折角大组车列还必须通过驼峰的二次解体作业。因此,设置折角车专用线与反方向驼峰连通的布置形式适用于交换车多,且交换车难以成大组车以及系统编尾能力紧张的情况。

这种布置形式需要合理设计折角车专用线的平面和纵断面。运营生产过程中还需要加强两场间沟通和协调组织,否则将影响系统能力。

(4)第四种方法:采用反发线或环到线转场(图4)。

图3 第三种方法:设折角车专用线直接连通反方向驼峰

图4 第四种方法:利用反发线(环到线)转场

这种布置形式适用于某一方向折角车流较大、组号单一时的反发和环到,或者编组站驼峰头部和编尾能力紧张。考虑反发线(环到线)转场至反方向到达场进行二次解编作业,主要目的是为了释放驼峰头部和编尾能力,这种方式需要调机或者本务机协同组织。

(5)第五种方法:将某些线路进路设计为双方向,由相反方向解编系统完成折角列车解编作业(图5)。

图5 第五种方法:部分进路设成双方向

这种布置适用于货物列车编挂的车辆折角车占绝大部分,由相反方向解编系统来完成效率更高。结合进出站线路布置情况,可将某些能力富余较多区段或线路设计为双方向,利用相反方向系统完成折角列车的接车、解编、发车作业。这种方式仅需利用既有线路在信号设备方面增加少量投资或者增加少量渡线和线路工程,即可为减少折角车流作业提供条件。

这种布置需要现场运营部门准确掌握到达列车信息(包括列车到达车次、时间、编组内容等),在适合反接另外一个解编系统时采取反接方式,以产生折角车流最少为原则,避免不合理的接车造成编组站交换车的增加。

(6)第六种方法:在有大量折角车流方向单独设置联络线接入相反方向解编系统(图6)。

图6 第六种方法:设单独联络线

适用于货物列车编挂车辆中折角车占绝大部分,且折角车流量大的情况。由相反方向系统完成解编作业效率更高。根据车流量、工程量大小与运营费等综合比较,可设置单独联络线接入相反方向解编系统,尽量组织在一个系统内完成解编作业,减少折角车流的重复作业量。这对提高编组站解编能力和作业效率,平衡两系统能力具有显著作用。

这种布置形式,需要设计阶段就能准确把握住折角车流量及折角车流大小,避免单设的联络线能力过于虚靡。

5 结论

综上所述,双向编组站应根据编组站车流量,具体分析各衔接方向车流增长趋势和折角车流量,设计出少占用编组站的驼峰及编尾机车设备、编组站系统效率高的能供折角列车顺畅作业的系统设施。处理双向编组站折角车的设计方法归纳起来有6种:一是在两个调车场间设供折角车取送的走行线;二是在两个调车场相邻股道各设2~3条折角车专用线,并与反方向驼峰接通;三是在两个调车场间设上下行系统共用的交换场;四是采用反发线或环到线转场;五是将某些线路进路设计为双方向,由相反方向解编系统完成折角列车解编作业;六是将有大量折角车流方向单独设置联络线接入相反方向解编系统。

对于解编作业量大、衔接方向多的双向编组站,在折角车流大、车流复杂的情况下,可以将后3种方式与前3种方式组合起来设计,即可以将交换场、折角车专用线直接连通反方向驼峰、反发环线、反到联络线、局部线路双进路等组合起来设计,这样既能灵活解决编组站的折角车问题,又能更好发挥双向编组站的整体效率。

[1] 中华人民共和国建设部.GB50091—2006铁路车站及枢纽设计规范[S].北京:中国计划出版社,2006.

[2] 铁道第四勘察设计院.铁路工程设计技术手册—站场及枢纽[M].北京:中国铁道出版社,2004.

[3] 马桂珍.铁道站场及枢纽[M].成都:西南交通大学出版社,2003.

[4] 杨浩,何世伟.铁路运输组织学[M].北京:中国铁道出版社,2001.

[5] 胡思继.铁路运输组织[M].北京:中国铁道出版社,1998.

[6] 姚楚峰.枢纽内大型客运站线路别与方向别布置之选择[J].铁道标准设计,2006(S1).

[7] 薛锋.丰台西编组站折角车流分析与处理[J].铁道运输与经济, 2005(3).

[8] 宋晓东.陈治亚.铁路双向编组站的折角车流研究[J].铁道运营技术,2009(15).

[9] 石建文.双向纵列三级式编组站设计探讨[J].铁道运输与经济, 2010(10).

Design Methods on Angular Wagon Flow of Railway Bidirectional Marshalling Station

ZHENG Hong

(China Railway Siyuan Survey and Design Group Co.,Ltd.,Wuhan 430063,China)

Emphatically analyzing the causes of angular wagon flow,as well as the impacts on the ability of marshalling station&transport organization,this paper sums up six design methods and ranges of application in dealing with the angle wagon flow in bidirectional marshalling station.In the case of more angular wagon flow,more linked directions and more complex situations in bidirectional marshalling station,the paper puts forward combination designs,offering ways to handle effectively angular wagon flow and improve overall operation efficiency of bidirectional marshalling station.

Marshalling Station;Angular wagon flow;Design

U291.4

A

10.13238/j.issn.1004-2954.2014.12.012

1004-2954(2014)12-0048-03

2014-08-07

郑 洪(1968—),男,教授级高级工程师。