靶控输注与常规泵注异丙酚复合瑞芬太尼全静脉麻醉的临床对比研究

2014-05-31陈立明

陈立明

靶控输注是以药代动力学为基础,以血浆或效应室的药物浓度为指标,由计算机根据药代动力学模型自动计算并控制输注速率,从而达到所需的镇痛和镇静深度的麻醉技术。丙泊酚和瑞芬太尼均有起效快、半衰期短的药理学特性,很适于靶控静脉输注。因而靶控输注较常规泵注更具可控性和操作简便性,目前在临床中已得到广泛的认可[1]。本研究通过静脉靶控输与常规泵注异丙酚复合瑞芬太尼两种全静脉麻醉方法,分析研究二者麻醉过程的平稳性及麻醉后恢复情况。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2012年2月-2013年2月湖南省湘潭市第二人民医院择期进行全身麻醉下手术的患者60例(男32例,女28例),年龄29~71岁,平均(43.3±9.4)岁;体重44~79kg,平均(61.5±3.5)kg;患者手术时间130~162min,平均(138.2±9.4)min。所有患者经术前检查排除有高血压、糖尿病、药物过敏史、神经系统和心血管系统等疾病,同时无烟酒等不良嗜好。手术前根据患者自愿将其分为实验组,即靶控输注麻醉组30例(男18例,女12例),平均(43.7±7.2)岁;对照组(常规泵注麻醉组30例(男14例,女16例),平均(42.5±6.9)岁。两组患者性别、年龄、体重和病程等一般资料比较,差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 麻醉方法 所有患者入室后常规监测血压、心率、氧饱和度、心电图和呼末CO2等,开放静脉通道。按0.05mg/kg咪达唑仑进行麻醉诱导[2]。实验组患者给予异丙酚复合瑞芬太尼靶控输注麻醉:所有麻醉药品的注入均由计算机程序控制,预先在计算机设定异丙酚和瑞芬太尼的血浆靶浓度分别为3.0μg/ml和6.0μg/ml。患者意识消失后按0.1mg/kg剂量静脉推注维库溴铵,肌松满意后完成气管插管,插管后接麻醉机行机械通气,氧流量2L/min,设定潮气量(VT)8~10ml/kg,呼吸频率(RR)10~12 次/min,吸呼比1∶2,保持PETCO2在30~40mmHg。根据循环状况、麻醉深度和手术操作强度调整丙泊酚和瑞芬太尼血浆靶浓度分别在2.5~3.5μg/ml和4~6μg/ml间调整,间断静注维库溴铵0.05mg/kg维持适当的麻醉深度。手术结束前30min停止输入瑞芬太尼,手术结束后及时停止输入异丙酚;对照组患者给予常规泵注静脉麻醉:所有麻醉药品的注入用传统方法泵注,异丙酚和瑞芬太尼的给药剂量分别为2.0mg/(kg·h)和5μg/(kg·h),手术结束前30min停止输入瑞芬太尼,手术中间断输注维库溴铵0.05mg/kg以维持肌松,手术结束后及时停止异丙酚的输注。

1.3 观察指标 监测两组患者的血压、心率、氧饱和度和心电图等,记录比较两组患者手术后睁眼时间、自主呼吸恢复时间和拔管时间等情况,同时对两组患者发生不良反应情况和治疗满意度情况进行统计分析,比较两种麻醉方法麻醉过程的平稳性及麻醉后恢复情况。

1.4 统计学方法 所有数据采用SPSS 18.0统计学软件进行处理,计量资料采用均数±标准差(±s)来表示,组间比较使用配对t检验,计数资料用χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

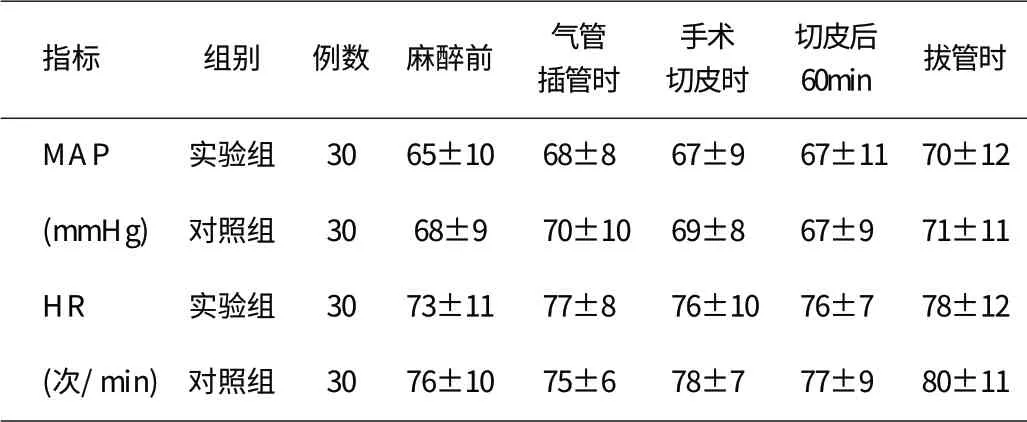

2.1 两组患者麻醉过程MAP、HR情况比较 两组患者在手术过程的麻醉状态稳定,血压、心率、心电图、氧饱和度值等均平稳,两组不同时点MAP、HR组内与麻醉前相比差异无统计学意义(见表1)。

表1 两组患者麻醉过程MAP、HR情况比较(±s)

表1 两组患者麻醉过程MAP、HR情况比较(±s)

指标 组别 例数 麻醉前 气管插管时手术切皮时切皮后60min 拔管时MAP 实验组 30 65±10 68±8 67±9 67±11 70±12(mmHg) 对照组 30 68±9 70±10 69±8 67±9 71±11 HR 实验组 30 73±11 77±8 76±10 76±7 78±12(次/min) 对照组 30 76±10 75±6 78±7 77±9 80±11

2.2 两组患者麻醉恢复情况比较 实验组患者手术后睁眼时间、自主呼吸恢复时间和拔管时间等明显短于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)(见表2)。

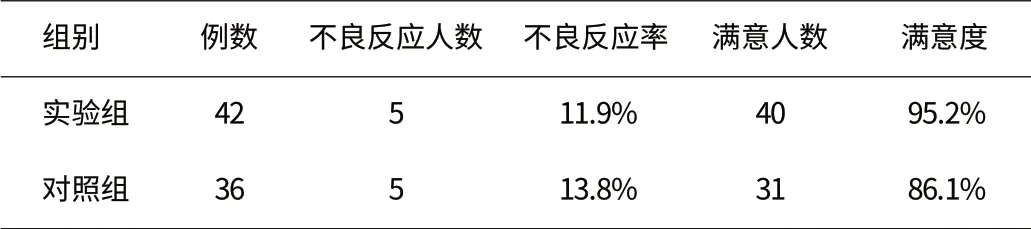

2.3 两组患者不良反应和治疗满意度情况比较 两组患者手术后不良反应率较低且患者满意度较高,但差异均无统计学意义(见表3)。

表2 两组患者麻醉恢复情况比较(±s,min)

表2 两组患者麻醉恢复情况比较(±s,min)

注:与对照组相比,t=4.56,7.88,5.00,6.86,10.36,aP<0.01

组别 例数 睁眼时间 自主呼吸恢复时间定向力恢复时间 拔管时间 出恢复室时间实验组 30 3.8±1.5a 3.2±1.1a 5.6±2.9a 7.8±3.3a 18.2±6.2a对照组 30 6.3±2.6 7.0±2.4 9.1±2.5 14.2±3.9 36.6±7.5

表3 两组患者不良反应和治疗满意度情况比较(n)

3 讨论

一种好的麻醉方法应保证患者在麻醉前和麻醉过程中血流动力学参数等指标平稳[3]。异丙酚复合瑞芬太尼靶控输注静脉麻醉方式符合上述要求,其以药代动力学和药效动力学为理论基础,同时利用计算机软件根据患者的个体差异计算麻醉药物的半衰期,从而精确控制药物的输注速度和用量,保证目标药物的血浆浓度平稳维持在理想状态[4-5]。有效的控制患者的麻醉深度,同时使麻醉的调控操作更加精准和简便。相比常规泵注静脉麻醉,其可明显缩短患者麻醉的苏醒时间,同时也使麻醉的不良反应保持在较低水平[6]。本研究结果也表明,应用异丙酚复合瑞芬太尼靶控输注静脉麻醉方式的实验组患者手术后睁眼时间、自主呼吸恢复时间和拔管时间等明显短于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。同时两组患者手术后不良反应率较低且患者满意度较高,但均无统计学差异。这主要是由于异丙酚复合瑞芬太尼通过靶控输注使患者血液中药物浓度维持在较为理想的水平,从而达到较好的麻醉深度,有效地抑制了气管插管、手术损伤等导致的不良应激反应。当手术结束停止输注丙泊酚和瑞芬太尼后,血药浓度快速下降,故患者很快睁眼并拔管,且苏醒完全,无苏醒延迟病例发生。

异丙酚是一种超短效静脉麻醉药物,目前在临床麻醉上已被广泛应用[7]。瑞芬太尼作为一种阿片类镇痛药物,其在手术中可维持一个较好稳定的麻醉深度,具有起效快、药效强、作用时间短、剂量容易掌控、易被组织酯酶所分解、不损害肝肾功能等特点,其应用也越来越普遍[8]。但瑞芬太尼时-量相关半衰期易随着输注时间的增加而延长,因此需在手术结束前30min前停止用药,以避免麻醉苏醒时间的延长。

综上所述,异丙酚复合瑞芬太尼靶控输注静脉麻醉,麻醉过程平稳,避免了调节药量时药物浓度波动引起的不良反应,同时缩短麻醉苏醒时间,更加有利于患者术后的恢复。所以,异丙酚复合瑞芬太尼静脉靶控输注是一种较理想的全身麻醉方法,值得在临床推广应用。

[1]兰晓文,史会芹,何健超,等.异丙酚复合芬太尼或瑞芬太尼靶控静脉麻醉与静吸复合麻醉的效果对比[J].国际医药卫生导报,2012,18(18):2682-2685.

[2]梁安伟.异丙酚复合芬太尼或瑞芬太尼靶控静脉麻醉与传统静脉复合麻醉的比较[J].中国当代医药,2013,20(2):87-88,90.

[3]崔卓越,魏海滨.舒芬太尼和瑞芬太尼靶控输注静脉麻醉用于胸外科手术的临床观察[J].海南医学,2008,19(5):84-85.

[4]陈君,梁禹.靶控输注舒芬太尼和瑞芬太尼静脉麻醉用于神经外科手术的比较[J].天津医药,2008,36(12):939-941.

[5]李洪,吴悦维,黄河,等.瑞芬太尼复合异丙酚靶控输注在幼儿癫痫手术麻醉中的应用研究[J].重庆医学,2008,37(17):1922-1924.

[6]黄中华,包延丽,梁宁,等.靶控输注异丙酚瑞芬太尼对腹腔镜手术血流动力学的影响[J].广西医学,2009,31(2):194-196.

[7]李钊,赵砚丽.靶控输注瑞芬太尼复合异丙酚在静脉麻醉中的应用[J].中国医疗器械信息,2009,15(6):52-55,58.

[8]吕严明.瑞芬太尼和芬太尼对异丙酚静脉麻醉的作用比较[J].中国医药指南,2012,10(15):175-176.