郑念:一个时代的“生死劫”

2014-05-30棋钧

棋钧

“我实在不知道该如何才可以发出那种嚎哭的声音,这实在太不文明了……”

1957年,郑念在丈夫去世后,继其夫任职上海壳牌石油公司并担任英国总经理助理,正是这段英背景,让郑念陷入被迫害。1967年9月,她被抓进第一看守所,并开始了长达6年半的监禁时光。

通过狭长而昏暗的过道,郑念被关在一间小黑屋里,孤身一人。对生命的热爱,曾让她专注于一只蜘蛛结网的过程,并对生命的伟大与美丽发出赞叹;外出放风时,她曾在杂草与白花身上感悟到生命的高洁与不屈……

她时时提醒自己要乐观,在狱中自创一套徒手操,从头到脚活动身体的每一个部位。她还把在脑海深处沉睡了几十年的诗句再挖出来,感悟从牢狱中的残酷现实进入了美和自由的境地。

饥刑、铐刑、拳打脚踢刑和精神虐待等暴刑轮番拷打,以致遍体鳞伤,内外交困。不过每次如厕后,她都强忍疼痛,用被反铐勒的血肉模糊的双手,拉上裤子的拉链,怕露出里面的底裤;曾有人劝她用嚎哭来引起恶势力的怜悯,她说,“我实在不知该如何才可以发出那种嚎哭的声音,这实在太不文明了……”入狱后她庆幸丈夫早已离世,不用面对这“太不文明”。

在那里,尽管身体被拷打的满目疮痍,但拒不承认任何加注其身的“莫须有”罪名。面对审问,她用毛主席语录应对,不卑不亢为自己辩护,这让审讯人恼羞成怒。出狱时被以“泄露粮食供应情况”定罪,她要求政府承认错误、登报道歉,否则拒不出狱。

最后的贵族:在美国,依旧是个上海人

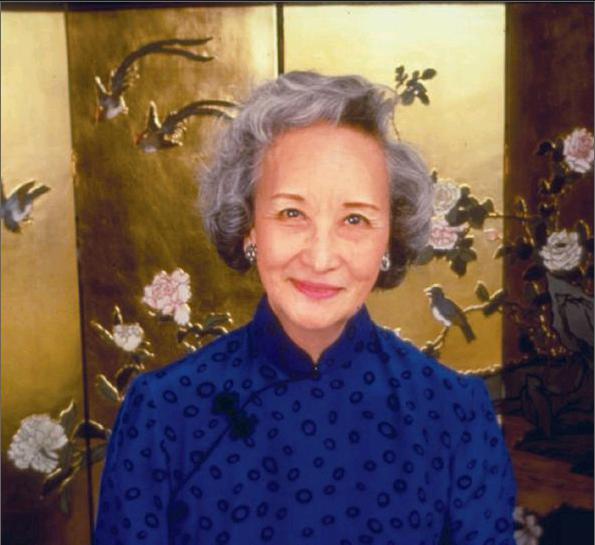

2009年郑念去了,她生前的照片当天被美国《时代周刊》等大报刊登。照片上郑念花白头发,珍珠耳钉,端庄美丽、文雅明潋、清瘦慈穆。

从1949年至1980年,郑念在上海生活了近30年,入狱前和女儿住三层洋房,有厨师、花匠和保姆。

在美国,65岁的郑念,过得优渥充实,她在华盛顿高尚住宅区购有二房二厅四个浴室的180平方米公寓,布置得十分有品位,满屋是书;几乎所有的衣服,都是量了尺寸寄回上海请她相熟的上海裁缝做,再托人从上海带去。

1973年出狱后,郑念被安置在上海太原路45弄1号的二楼居住,典型的欧式建筑群落,包含四排西班牙风格的建筑和一个小小的汽车间广场,曾号称“外国弄堂”,后改名为“太原小区”。在朱大可的记忆中,1973年到1977年的外国弄堂里,经常走出一位风姿卓越、衣着华贵的“女子”,“她拒人千里而又沉默坚定的气质让人印象深刻,而孤寂又高傲的表情让人不忍去琢磨……”

“1980年9月20日,我告别上海……大雨迷茫中,隐隐望得见远远耸立的外滩1号亚细亚大楼乃至楼内我办公室的窗口……我要与生我育我的祖国永别了,这是个粉碎性的断裂,上帝知道,我是多么爱我的祖国……”离开上海前夕,她将从红卫兵手下庇护下来的明清瓷器,无偿捐赠给上海博物馆。

在她的青春、她的事业、她满腔的中华热血、她对未来的殷切期望都无私地献给了她生活37年的上海后,登上了前往美国的飞机。在华盛顿西北区的公寓里,她用英文写下了一座城的回忆——《上海生与死》,这本自传式的回忆录,让世界了解文革真相。

一个知识分子的困惑与忧愁:我唯一的女儿去了

入狱前夕,晚上9:00,参加完演出的女儿梅平回到家中,淘气地和陈妈开着玩笑。对于梅平,郑念一直深感愧疚,1949年郑念夫妇回国,把有外国籍的女儿郑梅平带回中国,以此可全家为这个新中国效力。澳大利亚出生的梅平自小英文流利,在少年宫就开始接待外宾,还是市女子划艇队队长,弹得一手好钢琴,被选拔进上海电影学校表演系。

然而这个在解放后长大的女孩,因家庭背景问题,一直得不到学校的公正待遇。入狱后,郑念最担忧的就是女儿梅平。出狱后,已经快六十岁的郑念得知梅平跳楼自杀了,作为母亲的郑念绝不相信女儿是自杀,让政府调查无果。1989年,郑念告诉前去拜访她的作家程乃珊,上海亲人已将梅平的骨灰带出来了,她要携她去夏威夷海葬。中年丧夫复丧女的郑念曾这样说:“对我女儿的死,我不能理解,也不会平静。但我不得不日复一日地活着,再也得不到她”,人生至痛,莫过于此。

至于为什么海葬梅平,她说:“是因为太平洋通中国,海水会将她带回上海。”讲到这里,她有点哽咽,但又说,她已在遗嘱中交待,自己死后骨灰同样撒入太平洋。endprint