流动人口社会经济差异对其预防保健行为的影响研究—基于“区隔融合”理论的视角

2014-05-25邱培媛

杨 洋,张 聪,邱培媛,马 骁

(四川大学华西公共卫生学院,四川 成都 610041)

● 卫生服务 ●

流动人口社会经济差异对其预防保健行为的影响研究—基于“区隔融合”理论的视角

杨 洋,张 聪,邱培媛,马 骁

(四川大学华西公共卫生学院,四川 成都 610041)

根据国外移民研究的“区隔融合”理论,假设我国流动人口内部的社会经济差异对其预防保健行为有影响。通过应答推动抽样方法获取1042名农村流动人口;使用主成分方法构建有关社会经济指数与预防保健行为指数,使用等级资料的logistic回归模型建模,发现笔者构建的关键社会经济变量与预防保健行为是正相关的,提示目前要注意我国流动人口内部的差异以及这种差异对流动人口卫生服务均等化的影响。

流动人口;区隔融合;主成分分析;预防保健行为

1 文献复习与研究问题的提出

在20世纪90年代中后期,随着我国流动人口的急剧增加,有关流动人口社会保护越来越受到关注,流动人口的社会保护涉及就业与劳动保护、社会保障、社会福利权益等方面[1-3],而流动人口的健康问题无疑是其社会保护中的一个重要内容[4]。根据现有的文献,通常认为流动人口面临传染性疾病、职业危害、性与生殖健康,心理健康等健康风险,但其获得临床医疗服务、预防保健、医疗保障等方面的卫生服务比较欠缺。

到目前我国学术界对于流动人口的健康与卫生服务方面研究无疑已经取得了大量的成果,但目前的研究总体来看还是将流动人口看成一个同质性的群体。相关的研究隐含的基本思路是将流动人口与城市户籍人口进行比较,认为流动人口与城市户籍人口相比处于弱势地位,很难得到城市的卫生服务,因此面临高的健康风险。

这样的二元视角是把流动人口看成一个同质的群体,但我国流动人口从20世纪80年代初的657万到2010年已经达到2.6亿人,如此庞大的群体,必然会存在分化;因此引出了本文研究的问题:流动人口内部是否存在社会经济的差异,而这种差异对其健康状况是否会产生影响?

美国有关移民研究的理论发展,可以为我国的流动人口内部的社会经济分化研究提供一定的借鉴。美国研究者在20世纪90年代提出了移民的“区隔融合理论”[5],根据这一理论,东道主社会对于不同的移民提供的机会是不一样的,一些群体可以得到充足的机会,而另一些群体却受到歧视,得到的社会经济资源非常稀少。由此,一些群体经历了传统意义上的同化与向上的流动,而另一些群体在经济竞争中失败,导致向下的流动。因此移民并不是一个同质化的群体,而是有着复杂的社会群体分层。

因此,借鉴“区隔融合”理论,本研究提出:经过30年的时间我国流动人口数急剧增长,数量庞大的流动人口已经存在社会经济差异。由于更好的社会经济状况通常对应着更好的健康状况与卫生服务利用状况。在卫生服务利用中可以分为临床卫生服务与预防保健服务,临床卫生服务又只有在患病后才需要利用,目前在研究中通常是调查2周患病与一年内住院情况,分析应就诊未就诊,应住院未住院等方面的影响因素。但除了临床卫生服务外,预防保健服务同样具有重要意义,因此本研究选择以流动人口预防保健行为为分析的切入点。

2 数据来源与样本基本情况

本研究数据来源于2008年至2009年使用应答推动抽样(Respondent-Driven Sampling,RDS)方法在成都市抽样到的1042名农村流动人口,RDS是Douglas D. Heckathorn[6]提出的一种基于马尔可夫链数学模型的新抽样方法。该方法主要是为了解决难以接近、边界不清的人群的抽样问题。在我国目前的流动人口研究中,研究者很难在此人群中预先构建一个抽样框架。大部分研究都通过方便抽样,定额抽样等非概率抽样。本研究通过引入应答推动抽样主要是为了提高样本的代表性问题,有关本次研究的具体操作与方法论评价已经发表[7]。

本次调查共获得1266名流动人口,抽样中也获取到城市户口的流动人口,由于本文只研究农村户籍的流动人口,因此只分析其中1042名农村户籍流动人口的状况。本次样本的基本情况如下:以青壮年为主,88.2%的被调查者都在46岁以下;女性稍多,占52.3%;66.7%的被调查者只受过初中以下的教育;60.3%目前处于在婚状态,见表1。

表1 研究对象社会人口学特征

3 主要变量的构建

本文中最关键的变量为两类,一类是有关流动人口社会经济状况的变量;另一类是预防保健行为的变量。

3.1 社会经济变量

在描述经济状况的时候一般是用收入,但在通常的问卷调查中,使用收入有一些缺陷。首先,被调查者有掩饰自己收入的倾向,因此收入的数据很难准确;另外,目前越来越多的人的生活状况与其资产情况有关。如果在农村调查,与领取工资收入者不同,其收入还需要经过比较复杂的计算才能得到,通常结果也很难准确。因此目前国外学术界在进行有关农村研究中,通常会采用资产评估的方式。这主要是因为家庭固定资产相对稳定,对调查对象的家庭资产情况进行调查,应用主成分的方法构造资产指数以对调查对象的资产情况进行综合评估来反映调查对象的经济状况[8-9]。本次研究也采用了资产评估的方法来研究流动人口的经济状况。

另一个重要的维度是住房情况,无论市场体制还是再分配体制,住房都是社会经济分层的重要指标[10]。总体来说,社会经济状况好者其居住条件会好,而社会经济状况差者其居住条件也会差。本研究借鉴了有关资产评估的思想,也构建了相关的居住指数用来反映研究群体的社会经济状况。

3.2 预防保健行为的指标

本研究假设流动人口采用的预防保健行为越多,其社会保护状况会越好。本研究构建预防保健行为指数,选择在过去两年中是否做过健康体检、是否做了X光检查、是否测量过血压、是否注射过乙肝疫苗等变量。当然,其中会有一些混杂因素,如在过去一年中如果有生病,则是非常有可能检查过身体的;如果有慢病疾病等,也有可能会更多地检查身体;因此本文将通过构建模型,检验在排除了这些混杂因素后预防保健行为指数是否与社会经济状况相关。

3.3 资产指数的构建

本次研究共设置17个变量对研究对象的资产状况进行调查,将“没有”赋值为0,“有”赋值为1。因手机、空调、汽车、热水器、组合式家具、沙发6个变量呈现明显的聚集,不能很好地用于区分对象人群的资产状况,因此未将这6个变量纳入主成分分析,将是否拥有电视、冰箱、洗衣机、电脑、微波炉、煤气灶、VCD、自行车、摩托车、电风扇、3千元以上的存款这11个变量纳入。

主成分分析结果显示,第一主成分的特征根为3.720,贡献为33.817%。根据第一主成分中各变量的权重,为研究对象构建资产指数。构建第一主成分模型如下:F1=0.208ZX1+0.173ZX2+0.191ZX3+0.079ZX4+0.143ZX5+0.1 26ZX6+0.196ZX7+0.111ZX8+0.140ZX9+0.183ZX10+0.112ZX11

根据资产指数将研究对象平均划分为三个等级。本研究中的赋值为:1=资产状况差,2=资产状况一般,3=资产状况好。

3.4 居住指数的构建

本次研究对农村流动人口居住房屋的性质、卧室的面积、卧室同住的人数以及生活设施进行调查。由于大多数研究对象都拥有自来水、电这两样基本生活设施,较少的研究对象拥有座机,因此是否拥有自来水、电以及座机对研究对象居住环境的区分度不够,未将其纳入主成分分析。最终,8个变量被用于进行居住环境评估。将“没有”赋值为0,“有”赋值为1;将住房性质中的棚户房/板房、砖瓦平房以及其他合并,定义为住房性质较差,赋值为0,将楼房和小区楼房合并,定义为住房性质较好,赋值为1;居住面积和卧室同住人数作为计量资料处理。

主成分分析的结果显示,第一主成分的特征根为3.420,贡献为42.745%。根据第一主成分中各变量的权重,构建第一主成分模型如下:

将第一主成分得分命名为居住指数。根据此模型为研究对象构建居住指数。根据居住环境指数将研究对象平均划分到三个等级。本研究中的赋值为:1=居住环境差,2=居住环境一般,3=居住环境好。

3.5 预防保健行为指数

本文中将在过去两年内是否接受过体检,在过去两年中是否做了X光检查,在过去两年中是否测量过血压、是否注射过乙肝疫苗4个变量用于构建指数。主成分分析结果显示,第一主成分的特征根为2.064,贡献为51.61%。

根据第一主成分中各变量的权重,构建第一主成分模型如下:

F1=0.406ZX1+0.382ZX2+0.377ZX3+0.176ZX4

将第一主成分得分命名为卫生服务指数。根据此模型为每个研究对象构建卫生服务指数。并根据卫生服务指数将研究对象平均划分到三个等级。本研究中的赋值为:1=健康状况差,2=健康状况一般,3=健康状况好。

4 模型的构建

4.1 模型构建的框架

构建模型的目的主要是探讨流动人口的预防保健行为与其社会经济状况是否相关;根据现有的有关社会保护、医疗卫生服务等方面的研究,假设流动人口预防保健行为与其社会经济状况是正相关,社会经济状况越好,预防保健的状况也更好。

模型中的因变量为预防保健情况,通过主成分构建后已经划分为三个等级。

模型中最关键的自变量为:资产状况与居住状况,其他的包括:年龄、性别、婚姻状况、教育程度、收入、医疗保障情况(三类:1.无任何医保;2.只有新农合;3.具有城市医保)、过去一年是否看过医生、是否有医生诊断的慢性病、自评健康状况等。

建模的目的是为了检验在控制了其他因素后,本文所构建的衡量流动人口社会经济状况的两个指标是否与其预防保健行为相关。

4.2 建模过程

采用单变量的分析方法,以P值0.3为标准,筛选掉P值大于0.3的变量,在此过程中变量“每月现金收入”被筛除。 剩余变量同时放入等级资料的logistic回归模型,在此过程中发现“婚姻状况”和“医疗保障情况”两个变量检验均无统计学意义。将“去掉这两个变量的模型”和“包含这两个变量的模型”进行似然比检验,发现去掉这两个变量的似然比检验结果无统计学意义,所以我们更加倾向于相对简约(即不包含这两个变量)的模型。

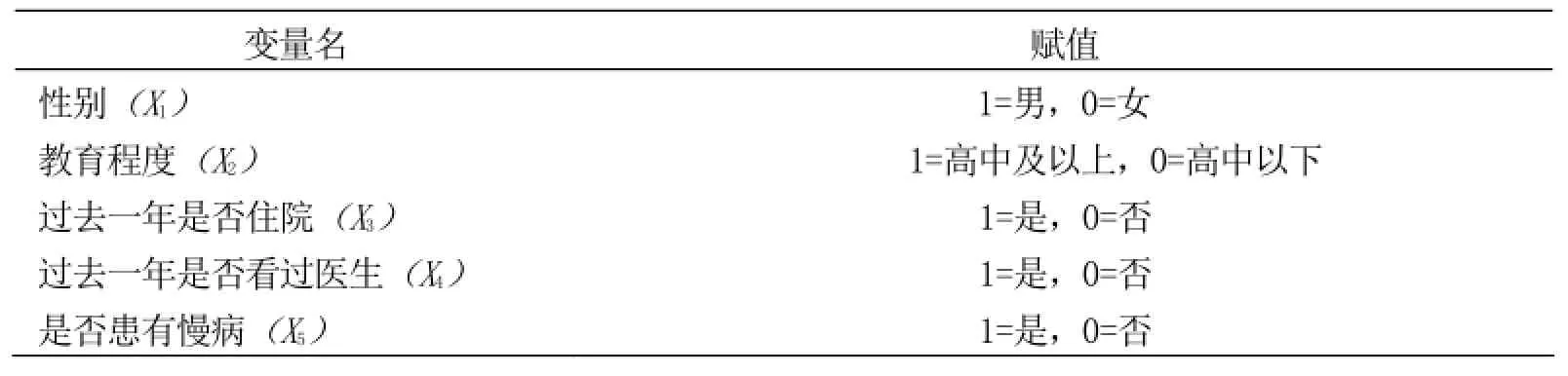

在最终纳入模型的9个变量中,“性别”(X1)、“教育程度”(X2)、“过去一年是否住院”(X3)、“过去一年是否看过医生”(X4)和“是否患有慢病”(X5)五个变量在建模过程中均以哑变量的形式进入模型,变量的赋值情况如表2所示。而“年龄”(X6)、“资产状况”(X7)、“居住状况”(X8)和“自觉健康状况”(X9)四个变量则以协变量的形式纳入模型。模型的参数估计值见表3。

最终构造的模型见下式(1),(2):

模型的结果表明,在控制了被调查者的慢性病情况,过去一年的住院情况等混杂因素后,本文构建的关键社会经济变量与预防保健行为之间是正相关的;本模型中的教育程度也是一个非常重要的社会人口的分层指标,本研究中显示教育程度与预防保健状况是也正相关关系。

表2 变量赋值情况

表3 模型变量系数估计结果

5 讨论

由于流动人口的产生与发展与我国的城乡二元结构有关,因此在流动人口研究中,有关城乡分割的二元理论视角长期是学术界解释流动人口多方面问题的基础。基于此视角的研究通常都会将解决流动人口面临问题的相关政策与户籍制度的改革联系起来,在一些有关流动人口卫生政策的研究中,研究者也是基于此提出需要对户籍制度进行改革[11]。经过30年的时间,我国流动人口已经达到2.6亿,流动人口内部必然已经出现了群体分化,单纯的城乡二元分割的视角已经很难解释目前我国流动人口所面临的诸多问题。

本文通过资产与居住的状况来衡量流动人口的社会经济状况,通过建模探索同一城市内流动人口的社会经济差异与其预防保健行为的关系,结果表明流动人口中社会经济状况更好的群体其预防保健状况更好。基于此,提出几点相关的政策建议:

第一,在今后有关流动人口相关的卫生政策的研究中,研究者应该更进一步探究不同亚群体流动人口在健康状况与卫生服务方面的差异。目前,流动人口基本公共服务均等化受到了政府与学界的关注[12]。本研究表明,实现流动人口公共卫生服务方面的均等化除了要考虑流动人口与城市户籍人口的差异外,还需要考虑流动人口内部亚群体的差异。只有充分的考虑到流动人口不同群体的特点与需求,才有可能真正实现流动人口基本公共卫生服务的均等化。

第二,一些国内的研究者已经提出,基于地方政府财政和经济自主权的“区域分割”[13]成为影响现在流动人口社会保护的重要因素。因此,应该明确不同层级政府对于流动人口公共卫生服务的职责与经费投入。

第三,在健全经费投入与管理体制的基础上,建立科学合理的流动人口公共卫生服务管理考核标准和指标体系。

[1] 赵 耀.对当前我国农民工就业歧视行为的分析[J].经济与管理研究,2006,(4):66-70.

[2] 谢嗣胜,姚先国.农民工工资歧视的计量分析[J].中国农村经济,2006,(4):49-55.

[3] 郑秉文.改革开放30年流动人口社会保障的发展与挑战[J].中国人口科学,2008,(5):1-17.

[4] 陆文聪,李元龙.农民工健康权益问题的理论分析:基于环境公平的视角[J].中国人口科学,2009,(3):13-20.

[5] PORTES A,M ZHOU.The New Second Generation:Segmented Assimilation and Its Variants[J].Annals of the American Academy of Political and Social Sciences,1993,530:74-96.

[6] DOUGLAS D.Respondent-Driven Sampling:A New Approach to the Study of Hidden Population[J].Social Problems, 1997,44(2):174-198.

[7] PEIYUAN QIU, YANG YANG, XIAO MA, et al. Respondent-driven sampling to recruit in-country migrant workers in China:A methodological assessment[J].Scandinavian Journal of Public Health,2012,40:92-101.

[8] OAKES J M,ROSSI P H.The Measurement of SES in Health Research:Current Practice and Steps toward a New Approach [J].Social Science & Medicine,2003,56:769-784.

[9] FILMER D, PRITCHETT L.Estimating Wealth Effects without Expenditure Data-or Tears:An Application of Educational Enrollment in States of India[J].Demography,2001,38(1):115-132.

[10] 边燕杰,刘勇利.社会分层,住房产权与居住质量[J].社会学研究,2005,3:82-98.

[11] JUAN CHEN.Internal migration and health:re-examining the healthy migrant phenomenon in China[J].Social Science & Medicine,2011,72(8):1294-1301.

[12] 王培安.创新流动人口管理体制 推进基本公共服务均等化[J].人口与计划生育,2012,(12):4-6.

[13] 张展新.从城乡分割到区域分割[J].人口研究,2007,31(6):16-24.

(本文编辑:何庆节)

R1;R174+.6;R181.3+7

A

1003-2800(2014)10-0640-04

2014-04-21

国家自然科学基金项目(2007-2010年)“基于RDS方法的城市外来农村流动人口社会网络及卫生服务需求研究”(70673067)

杨 洋(1977-),男,贵州贵阳人,讲师,主要从事流动人口、卫生政策与管理方面的研究。