基于政策工具的政策-技术路线图(P-TRM)框架构建与实证分析——以中国风机制造业和光伏产业为例

2014-05-24钟笑天

黄 萃,徐 磊,钟笑天,苏 竣

(清华大学公共管理学院,北京 100084)

一、引言

学术界就政策如何影响产业发展和技术创新进行了较多的相关研究,总体而言,研究思路包涵以下四个视角:首先,为政策干预产业发展的合理性寻求实证证据,侧重于公共政策的绩效,讨论了政府的产业科技政策对科学人力资源、知识信息、基础设施等各方面生产要素的重要影响[1-2],并且对不同政策工具的选择和应用效果有着激烈的争论[3-5]。这些文献聚焦于政策影响的“结果”,并未展开对政策影响“过程”和“机制”的清晰分析;其次,学者就着眼于对政策工具进行分类研究,探讨了科技创新政策的工具类别,描述它们在具体产业发展过程中的应用情况,目前这一研究角度的学术文献尚未深入分析政策工具的影响机制[6-7];再次,研究者从高技术产业的政策过程视角切入研究,对政策系统中影响利益分配、工具选择、决策制定、政策执行等过程环节的相关因素进行分析[8-10],但同样并未分析政策工具对技术发展的直接作用。以上3个研究角度的学术文献都尚未对科技创新政策与技术产业发展之间的交互机制进行探究,然而若不深入理解这种机制,政策工具就可能在促进产业发展的过程中运用时点、手段、协调性等问题上出现偏差[11]。因此,分析政策与产业技术创新过程之间的影响交互机制和政策工具组合优化就显得尤为重要,与之相关的文献就构成了第四个视角的研究[12-13]。纵观上述文献,它们都缺乏一个能够发现政策与技术、产业之间交互影响机制的普适性研究框架与分析工具,也尚未揭示政策与技术、产业之间交互影响机制在产业生命周期时间维度上的演进变迁。本文尝试构建包含政策分析维度的政策-技术路线图(P-TRM),同时还结合产业发展阶段的研究范畴,分析了各类政策工具在产业不同发展时期的政策与产业技术创新之间作用机制。

在众多的技术创新管理工具中,技术路线图作为一种有效的产品和技术规划工具,有助于将市场商机和产品开发结合起来,支持技术和产品创新,并通过结合横轴的时间维度和纵轴的分析层次维度很好地刻画复杂产业系统的动态演化,如今被广泛地应用到摩托罗拉、飞利浦等多个公司和电信、化工等多个行业中[14]。但是,目前绝大多数研究或应用技术路线图的文献都只分析了市场、战略、产品和技术这几层维度,却没有将政策纳入到分析体系中。有学者试图将政策纳入传统技术路线图的分析维度。剑桥大学的一些学者在制定技术路线图的过程中,已经意识到政策通过干预市场和产品战略影响了技术的演进,并在钻石加工业的技术路线图中引入了政策的作用,但他们没有对政策的干预机理进行细致的分析和论述[15]。国内学者研究中国风电产业技术能力的演进时,在风电技术路线图中增添了政策层,放入关键政策事件和政策关注点,从而表明了影响风电创新模式的政策[16-17]。他们的研究主要关注影响风电产业的关键政策,没有进行各类政策的影响机制研究。Zhou等人用含有政策的技术路线图研究了中国风机制造业的演进,揭示政策对于战略性新兴产业的影响过程[18]。但是这些研究只是提供了政策影响技术创新过程的产业示例,没有深入研究二者之间的互动关系以及影响机制,也没有建立具有解释力的分析框架。

本文试图构建一个纳入政策维度的技术路线图分析框架(Integrated Policy-Technology Roadmap,下文简称P-TRM),以更好地描述和理解政策影响产业发展的“间接、隐含”的机制,使之更加明确、清晰。理论层面上,本文构建“政策-市场-产品-技术”4个维度的P-TRM框架,并刻画出产业发展的不同阶段中应用的重点政策工具,“识别”出影响产业和技术创新的标志性政策文本,图谱化地分析在产业发展阶段维度上标志性政策文本的政策工具对于市场、产品、技术的作用机制,从而推进对“政策-产业-技术”之间交互关系的深入研究。实践层面上,中国目前处于运用科技创新实现产业转型的重要战略期,理清科技创新政策对于产业和技术创新的作用时机和作用机理,将对政府科学、合理、适时地运用政策工具进行产业宏观调控和促进技术创新具有重要的实践意义。

二、政策工具视角下的P-TRM框架

科技创新政策是一套复合的政策体系,其中政策工具是组成政策体系的基本元素,是政府规制科技活动的基本手段,在创新的全过程发挥作用。波特的“钻石结构模型”较好地描述了政策与其他产业要素之间的关系,“钻石结构模型”认为,政策创造产业发展的良好环境和基础设施,支持相关产业扩张,通过科研和高等教育创造和提升生产力要素,并通过政府采购、设立标准规范等努力改善国内市场需求质量,这些最终提升了国家竞争优势[2]。他对政策作用对象的认识其实对应了Rothwell和Zegveld对科技创新政策工具的类型划分,Rothwell和Zegveld在其论著中将政策工具引入科技创新政策的分析中,根据政策的特点,将政策工具可以分为供给面政策工具、环境面政策工具与需求面政策工具三类[11]在技术和产业演进的过程中,各类政策工具对市场、产品和技术的影响重点和效用各有不同。需求面政策工具包括公共采购、价格补贴、对外承包、贸易管制、海外机构管理等若干种。它主要直接作用于市场维度,其意义在于通过政府对新型科技产品的大宗采购或者价格补贴,为其提供明确稳定的市场,减少创新成果进入市场初期所面临的不确定性,激发创新主体的信心和决心,从而推动技术研发。

环境面政策工具包括标准设计、目标规划、金融支持、税收优惠、知识产权、法规管制等。此类政策工具的共性首先体现在对产品设计环节的影响,通过创立规范产品标准和要求,建立正式的法规制度,从而对产品性能产生规范性影响。比如非关税贸易壁垒政策、技术标准等环境面政策等能直接影响了企业对产品性能的设计,从而改变市场对产品的偏好。环境面政策工具也体现在创造企业创新和成长的良好环境,促进企业之间的良性竞争,容忍新技术、新产业对旧技术、旧产业的“创造性毁灭”,从而刺激更多新产品的诞生。

供给面政策工具主要包括人才激励培养、信息支持、科技基础设施建设、科技投入、公共服务等,为企业的技术研发提供支撑,从而推动企业的研发投入、研发进程和研发路径选择。它对技术演进的影响更多地表现为政策对共性技术研发的推力。例如国家各类科技计划对企业的研发补助积极促进了共性技术的发展。另外,供给面科技政策工具还能对稀缺的科技资源进行分配。例如通过建立完备的人才发展规划和教育计划,可以提供丰富的科技人力资源;通过政府建设科技资料库,可以为科技创新提供公共信息服务,减少和避免科技活动中的信息不对称。

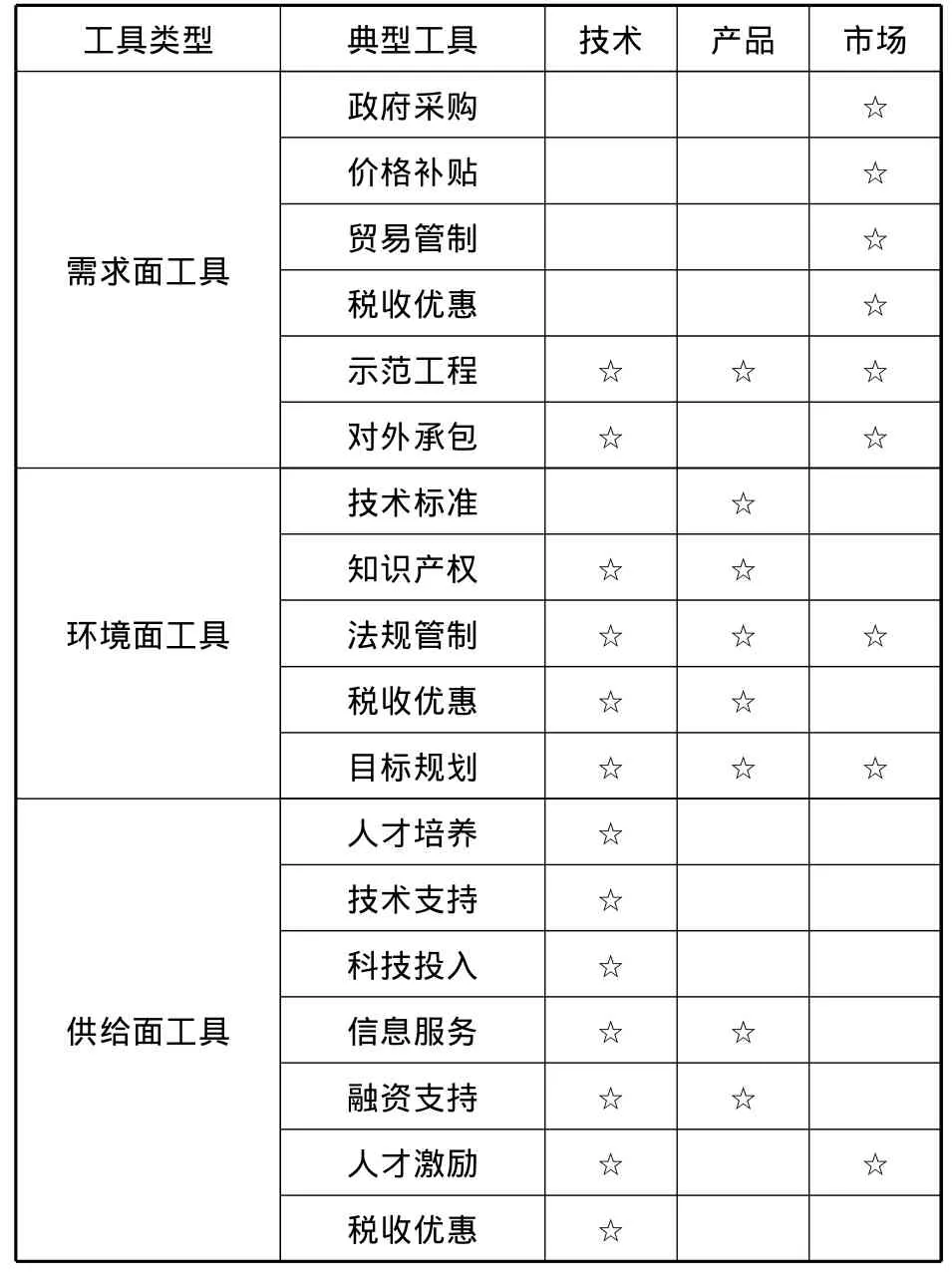

每一类政策工具并非仅仅局限于影响某一个维度,还可能对其它维度也产生影响。事实上,市场、产品和技术维度之间并非截然分明的对立,具有很强的关联性和连续性。表1对各类主要政策工具的主要影响对象做了一个简单描述。

表1 各类主要政策工具的常见作用维度

需求面政策工具维度上,政府采购、价格补贴和贸易管制主要拉动市场,例如家用分布式光伏装置补贴、政府采购首台套、限制外国汽车进口等都能为本国产品销售空间,消费税优惠则能鼓励消费。示范工程的作用端很多。它既能直接在市场上形成示范效应,拉动对高技术产品的需求,又能“用中学”,发现产品问题,从而促进对产品性能的改善和技术的进一步研发[19]。对外承包能够将国内技术服务和先进设备输出,既促进产品的销售,又在不同环境的使用中改进产品和设备的技术设计。

环境面政策工具维度上,技术标准直接规定了产品的技术特性,只有符合要求的产品才能销售,使企业不得不调整产品的设计开发,如中国3G的TD-SCDMA促成了许多企业开发使用该标准的系统和终端产品。营业税减免之类的税收优惠能减少企业的营业成本,为企业结余更多资金,创造良好条件。知识产权政策直接保护能够激励企业创新,有助于新技术和新产品的研发。目标规划、法规管制等的涵盖维度较广。例如北京市中心地区限行大排量汽车,有力地拉动了消费者对小排量、新能源汽车的购买需求。工信部强制淘汰钢铁、有色金属等8个行业中的落后工艺和设备,为新技术、新工艺的成熟创造条件①工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》。。煤炭行业的“十一五”和“十二五”规划全面设计了现代煤化工的技术标准、区域布局、产品选择、产量等。

供给面政策工具维度上,激励人才培养、提供科研信息服务和支持、公共科研投入等工具都能直接提高企业的技术水平。研发税加计抵扣政策通过按研发费用的150%增加税前成本,减少了缴税,从而刺激企业增加研发投入。政策激励能够同时吸引技术人才、市场营销和战略规划人才;政府为企业提供的信息服务包括技术和市场需求两方面信息,从而有助于研发,合理选择产品、规划产量;给企业的融资支持则能促进企业的科技研发和产量增长。

三、产业发展阶段视角下的P-TRM框架

前文在剖析传统的技术路线图研究机理的基础上,尝试把政策维度纳入技术路线图的研究范畴,尝试增加了政策维度上需求面、环境面和供给面等政策工具类型与传统技术路线图中市场、产品和技术等维度之间互动影响的分析框架。但到此而言,需求面、环境面和供给面等政策工具应该在什么时机发挥作用,或者说不同时间段应当使用哪一类政策工具,这个问题仍然没有得到回答。事实上,三类政策工具会在产业发展的不同阶段发挥作用。在产业发展的早期阶段,供给面政策应占主导地位,推动产业完成科学研发,转化为应用技术。需求面政策主要在于推动技术转化为有市场需求的产品。环境面政策的作用则伴随着整个创新周期,在创新发展的各个阶段上,环境面政策几乎都能够开始起效。

本文还将结合产业发展阶段的研究范畴,分析了各类政策工具在产业不同发展时期的政策与产业技术创新之间作用机制。产业发展阶段的具体划分有多类方法,依据技术路线图的使用者和研究者的理论视角和实际工作而变,例如依据产业系统的生命周期理论来划分,例如将高技术产业的发展阶段可划分为先导期、胚胎期、培育期、成长期、成熟期[15],或引入、大量进入、稳定、大量退出和成熟5个阶段[20]。

本文在构建分析框架时,分析各类政策工具在产业不同发展时期的政策与产业技术创新之间作用机制,着重关注以下两类产业发展阶段的划分方法:其一为根据产业的规模来划分阶段。随着一国某特定高技术产业的业内企业数量、产能产值、销量总额、市场份额等多项指标增长,产业就会从国际的追随者逐渐变成有一定地位的参与者、主要参与者直至国际领先者。这种划分方法能反映一个国家产业的成长状况和国际竞争力,能够用一系列客观指标来区分阶段,具有较为直观的理论意义和良好的操作性。其二为根据产业的创新模式来划分,创新模式泛指一个产业部门在特定时期技术、管理和组织创新的典型驱动来源、参与者、组织制度等特点。根据技术获取来源,创新模式能分为技术引进、内部研发、对外并购[21];根据创新驱动,分为科技推动、市场拉动、混合作用[22];根据研发活动的着力点,又包含分散探索、过渡转型、集中研究[23]。每个产业的创新模式都可能不同[24]。

下文将分别用光伏和风机制造两个行业的案例展示产业发展阶段维度在技术路线图中的体现,其中光伏行业采用了发展规模划分法,风机制造业采用了创新模式划分法。

四、P-TRM框架解释力的实证分析

在前文提出的结合产业发展阶段的政策-技术路线图分析框架的基础上,本文绘制了中国风电产业和光伏产业的政策-技术路线图(PTRM),实证分析政策-技术路线图(P-TRM)对于若干产业技术创新与演进规律的解释力。

(一)政策-技术路线图(P-TRM)框架的风机制造业解释力实证① 本案例来源于Ru等.(2012)、智强等人(2013)对于风机制造业创新模式的研究。

中国风机制造产业从上世纪70年代起步,从1995年起开始引入外国先进技术,伴随着风电产业的发展而以每年超过20%的速率快速增长,累计装机量雄踞世界第一,专利申请量也已超过国外企业。下面就通过P-TRM来刻画风机制造业的创新发展历程。时间维度的划分上,按照技术来源的创新模式划分,整个过程划分为4个阶段:第一阶段,封闭情况下独立的自主研发(1970-1996);第二阶段,基于国外技术授权的模仿创新(1997-2003);第三阶段,基于联合研发与合资企业的合作创新(2004-2007);第四阶段,基于研发国际化和跨国并购的自主创新(2008年至今)。

第一阶段是封闭情况下独立的自主研发(1970-1996),我国通过逆向工程、自主攻关来研制风电机组,研发对象是农用小型离网风机技术。政府在“七五”、“八五”国家攻关计划中通过补贴支持了200KW机组研发。这个封闭自主研发的局面直到1995年我国出台第一个风能产业规划《新能源和可再生能源发展规划(1996-2010)》才开始改变,该政策显示中国希望国际合作以引进先进技术。

第二阶段是基于国外技术授权的模仿创新(1997-2003),标志性技术事件是新疆金风公司通过专利授权获取德国两家公司的风电机组技术。标志性政策是1996年的“乘风计划”和1997年减免机组技术设备进口税收的《国务院关于调整进口设备税收政策的通知》等,鼓励国内企业引进国外成套机组、先进技术设备,在此基础上进一步本地化研发。这时候,国内风电市场也快速发展起来。政府为新能源项目提供低息贷款、优先收购、降低增值税率等措施,要求风场采购国产化率大于50%的机组,建立风电示范项目,以此拉动国内厂商创新能力。

第三阶段是基于联合研发与合资企业的合作创新(2004-2007),标志性技术事件是2004年金风和华锐分别与国外公司合作研发兆瓦级整机。这类国内外企业合作研发越来越多,推动我国企业技术升级。标志性政策则是政府设立风电特许权项目,对风电机组采购设置了50%以上最低本地化率的要求,扶植本地风机企业学习、研发和制造。5轮风电特许权项目执行下来后我国产品的销售量显著提高。同时,《可再生能源法》和发展规划又确定了风电装机容量目标,电价改革等一系列政策确认了电网受政府委托,以政府定价或招标价格全额购买风电,建立了稳定的市场预期。

第四阶段是基于研发国际化和跨国并购的自主创新(2008年至今),标志性技术事件是2008年金风收购Vensys股权,进军欧洲,组成全球研发网络。湘电风能、惠腾等也通过收购外国企业获得风机研发能力和叶片设计技术。同时,国内风机引来爆发式增长,2008年至今装机量增长6倍。此时,政府取消国产化率水平要求和外国投资企业的增值税优惠政策,致力于建立一个公平开放的市场环境;并于2009年颁布《关于完善风力发电上网电价政策的通知》,设定四类分区标杆电价,为产业确立明确价格信号,稳定收益预期;还严格规定机组标准,淘汰落后产品,促进产业良性发展。

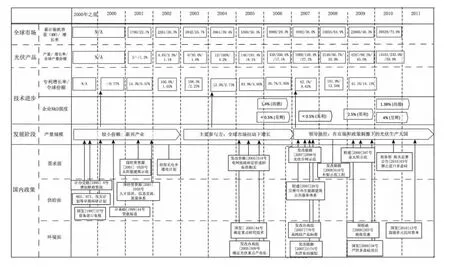

整个风机制造产业的技术路线图如图1所示。该图划分了4个不同创新模式阶段,在每个阶段绘制了当时国内市场累计装机量、代表性的单机容量、核心技术的里程碑事件,并选择了一些具有代表性的政策工具。从图1中看出,我国风机制造业的发展离不开政策的强力推动,且供给面、需求面和环境面三类政策在不同阶段出现的密度不同。第一和第二阶段,政策重心在于规划、确定重点研发的风电技术标准,然后通过技术攻关、税收优惠、融资支持等供给面政策工具和示范风电场、全价收购风电等需求面政策工具鼓励我国风机制造企业模仿吸收外国先进技术。随着产业进入第三阶段,环境面政策工具逐渐出现,并在第四阶段占据了主导地位。一方面此时国家仍然通过专项资金支持、定价收购风电、人才培养等供给面和需求面政策工具支持产业,另一方面通过规划重点扶持技术和装机容量、控制产能、保证市场公平、培育自主创新企业,致力于建设良好的产业发展环境。不同阶段的产业政策侧重点都有变化,从引进技术、扩大市场到推动自主学习、建立稳定环境,引导了国内创新模式随之而变,带动核心技术和产品的不断进步,最终促进国内风电市场装机容量和技术能力的快速增长。

图1 我国风机制造业的政策-技术路线图(P-TRM)①本图根据智强等(2013)改编。

(二)政策-技术路线图(P-TRM)的光伏产业解释力实证

由于我国光伏电池和组件的主要销量都在国外市场,全球市场的光伏安装量其实主导了我国光伏产业的市场前景,所以本文以全球光伏累计安装量为市场指标。产品方面,本文通过年产能、年增长速度和占市场产能的份额来描述中国光伏产业的发展。技术方面,我们通过欧洲专利局数据库中的中国的年光伏相关专利增长速度和占市场光伏相关专利的份额,描述中国光伏产业科技实力的发展;同时,我们以保定英利、无锡尚德和浙江昱辉3家公司的重大研发突破和R&D投入强度的变化情况为代表,描述中国光伏企业的技术能力发展。其中,保定英利是中国光伏全产业链的代表性公司,无锡尚德是中国光伏大规模产能的代表性公司,浙江昱辉是新兴光伏企业的代表性公司。

时间维度的划分上,根据电池产量所占的世界份额,我国光伏产业发展可以划分为3个阶段。第一阶段(2002年以前)太阳能电池产量较小,我国只是全球光伏产业中一个小角色;第二阶段(2003-2006),我国光伏产业在全球市场拉动下逐渐成为主要参与方;第三阶段(2007年至今),我国的太阳能电池产量全球领先。

第一阶段2002年以前,我国太阳能电池主要应用在卫星、军民用通信设施上,农村也有一些政府补贴的小规模太阳能工程,其间国家虽有863、973和攻关计划等支持研发,建立部分示范,但总体国内光伏生产规模很小,年产量在10KWp下,照明功率也不过几十瓦。此时全球太阳能电池产量却以超过20%的增长率迅速扩大①李俊峰,等.中国光伏发展报告2007.北京:中国环境科学出版社,2007.。所以这个阶段,中国光伏产业只是世界市场较小的一个参与者。第二阶段从2003年到2006年,世界各国太阳能政策密集出台②J äger-Waldau,A.PV status report 2008:Research,solar solar cell production and market implementation of photovoltaics[R].Office of Official Publications of European Communitites,2008,大幅拉动国际光伏市场需求,我国太阳能电池也于2003年开始出口③李俊峰,等.中国光伏发展报告2007.北京:中国环境科学出版社,2007.。国内的标志性政策2002年开始启动的“西部省区无电乡通电计划”,通过太阳能和风能解决西部无电乡的用电问题,光伏用量达15.5MWp,大大刺激了光伏产业;2005年又颁布了《可再生能源法》,设定上网电价和可再生能源发展专项基金,以立法形式确立发展可再生能源的决心。在国际需求和国内政策的双重驱动下光伏电池产量开始爆发增长,年增长率达到100%以上,将国际份额从2004年的4.2%推升到2006年的16%④中国工程科技发展战略研究院.中国战略性新兴产业发展报告2013.北京:科学出版社,2007.。同时,我国太阳能电池专利的世界份额也稳步增长。第三阶段为2007年至今,我国超越日本成为最大的太阳能电池生产国⑤同上。。这时候,国际市场累计装机量以更快速度增加。2007年国家颁布《关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要求的通知》,决定开展大型并网光伏示范电站建设,拉动了国内光伏市场的需求;2009年的“金太阳”示范工程更被视为国内市场增长的里程碑;此外国家还推出了上网电价鼓励光伏发展。由此我国在国家政策和国际市场需求的双重推动下太阳能电池产量继续增加,领先全世界。光伏企业也不断加大研发强度,我国电池专利占世界的份额不断增长。

从图2看出,我国的光伏政策随着产业发展的不同阶段而调整重点和工具类型,与国际国内市场需求相互结合,促进了产品和技术的发展。早期国内光伏需求量很少,国际市场也没有出现大的需求,我国光伏电池产量占全球份额较小,政府就以863计划、973计划、攻关计划等科研计划推动太阳能电池技术的研发,并依据新能源和可再生能源的“十五”规划、中长期规划和实施细则政策,以资金支持、贷款贴息、设备进口税费优惠、人才培养和信息服务等供给面政策工具,推动产业技术进步和产量上升。此时,我国太阳能电池的专利技术和产量都逐渐增加。随着国际市场需求的强烈刺激到来,我国电池产量的规模迅速扩大,我国企业在全球具有说话权甚至主导权,需求面政策和环境面政策开始发挥主导作用。政府以“金太阳工程”、并网电站等一系列示范项目,并以财政补贴实施太阳能屋顶安装计划,强有力地拉动了国内光伏市场。为了保持产业的可持续发展,政府颁布《关于组织实施可再生能源和新能源高技术产业化专项的通知》,并通过高纯度硅材料产品标准、可再生能源供电服务标准等确定了光伏产业和技术的未来重点发展方向、技术标准,规划了全国生产研发布局,鼓励企业扩大研发投入,使光伏产业的技术专利的世界份额继续稳步增长。同时,政府还开始限制以多晶硅为代表的电池产业盲目扩张,整顿市场竞争秩序,营造健康环境。

图2 我国光伏产业的政策-技术路线图(P-TRM)

五、结论

科技创新政策与产业发展、技术创新之间有着强关联性,但学术界对于科技创新政策与产业发展、技术创新之间影响作用机理的研究还较为局限。在传统技术路线图很好地刻画了市场、产品和技术之间的互动演进关系的基础之上,本文剖析了传统技术路线图研究机理,尝试把政策维度纳入技术路线图的研究范畴,分析了政策维度上需求面、环境面和供给面等政策工具类型与传统技术路线图中市场、产品和技术等3个维度之间互动关系和影响路径,尝试构建了包含政策分析维度的政策-技术路线图(P-TRM),同时还结合产业发展阶段的研究范畴,分析了各类政策工具在产业不同发展时期的政策与产业技术创新之间作用机制。在此结合产业发展阶段的政策-技术路线图分析框架的基础上,本文绘制了中国风电产业和光伏产业的政策-技术路线图(P-TRM),实证分析了政策-技术路线图(P-TRM)对于若干产业技术创新与演进规律的解释力。

尽管如此,本文还有不少局限。文章对三类政策工具与市场、产品核技术维度的交互关系和微观机制的分析还不够深刻具体,没有进行定量的研究。文章结合产业发展阶段时,对政策工具的合适应用时机的判断过于笼统,缺少更细致的理论分析,也没有区分政策工具的出现时间和起效时间——二者实际上存在一个时滞。

[1]BRANSCOMBLM, KELLER JH.Investingin innovation:Creating a research and innovation policy that works[M].Cambridge,MA:MIT Press,1999.

[2]波 特.国家竞争优势[Z].李明轩,邱如美,译.北京:华夏出版社,2002.

[3]BORRUS M,STOWSKY J.Technology policy and economic growth[A].BRANSCOMB,L M,KELLER J H.Investing in Innovation:Creating a Research and Innovation Policy that Works[C].Cambridge,MA:1998:40-63.

[4]BLIND K.The influence of regulations on innovation:A quantitative assessment for OECD countries[J].Research Policy,2012,41(2):391-400.

[5]MOWERY D C,NELSON R R,et al.Technology policy and global warming:Why new policy models are needed(or why putting new wine in old bottles won’t work)[J].Research Policy,2010,39(8):1011-1023.

[6]赵筱媛,苏 竣.基于政策工具的公共科技政策分析框架研究[J].科学学研究,2007,25(1):52-56.

[7]DOLFSMA W, SEO D.Governmentpolicyand technologicalinnovation - a suggested typology[J].Technovation,2013,33(6/7):173-179.

[8]汝 鹏,苏 竣.科学家在中国科技决策中的影响力研究——以 863 计划为例[J].中国软科学,2010(10):86-92.

[9]陈 玲,薛 澜.“执行软约束”是如何产生的?——揭开中国核电谜局背后的政策博弈[J].国际经济评论,2011(2):147-160.

[10]陈 玲.制度、精英与共识:寻求中国政策过程的解释框架[M].北京:清华大学出版社,2011.

[11]ROTHWELL R,ZEGVELD W.Reindustrialization and Technology[M].Longman,1985.

[12]HOPPMANN J,PETERS M,et al.The two faces of market support-How deployment policies affect technological exploration and exploitation in the solar photovoltaic industry[J].Research Policy,2013,42(4):989-1003.

[13]KLEIN Woolthuis,R,LANKHUIZEN M,et al.A system failure framework for innovation policy design [J].Technovation,2005,25(6):609-619.

[14]哈尔,法鲁克,普罗伯特.技术路线图——规划成功之路[Z].苏 竣,译.北京:清华大学出版社,2009.

[15]PHAAL R,O'SULLIVAN E,et al.A framework for mapping industrial emergence[J].Technological Forecasting and Social Change,2011,78(2):217-230.

[16]RU P,ZHI Q,et al.Behind the development of technology:The transition of innovation modes in China’s wind turbine manufacturing industry[J].Energy Policy,2012,43(1):58-69.

[17]智 强,苏 竣,汝 鹏,等.政策引导下的新兴产业技术创新模式:以中国风电设备制造业为例[J].国际经济评论,2013(2):46-58.

[18]ZHOU Y,XU G,et al.A policy dimension required for technology roadmapping:Learning from the emergence of Chinese wind turbine industry[J].International Journal of Environment and Sustainable Development,2013,12(1):3-21.

[19]张汉威.从R&D到R&3D:新能源汽车政府示范工程技术创新机理研究[D].北京:清华大学,2012.

[20]GORT M,KLEPPER S.Time paths in the diffusion of product innovations[J].The Economic Journal,1982,92(367):630-653.

[21]傅家骥.技术创新学[M].北京:清华大学出版社,1998.

[22]ROTHWELL R.Towards the fifth-generation innovation process[J].International Marketing Review,1994,11(1):7-31.

[23]UTTERBACK J M,ABERNATHY W J.A dynamic model for process and product innovation[J].Omega,1975,3(6):639-656.

[24]MALERBA F.Sectoral systems:How and why innovation differs across sectors[A].FAGERBERG J,D.C.MOWERY D C,NELSON R R.The Oxford Handbook of Innovation[C].New York:2004:380-406.