《景阳钟》:一部禁戏的华丽转身

2014-05-16王悦阳

王悦阳

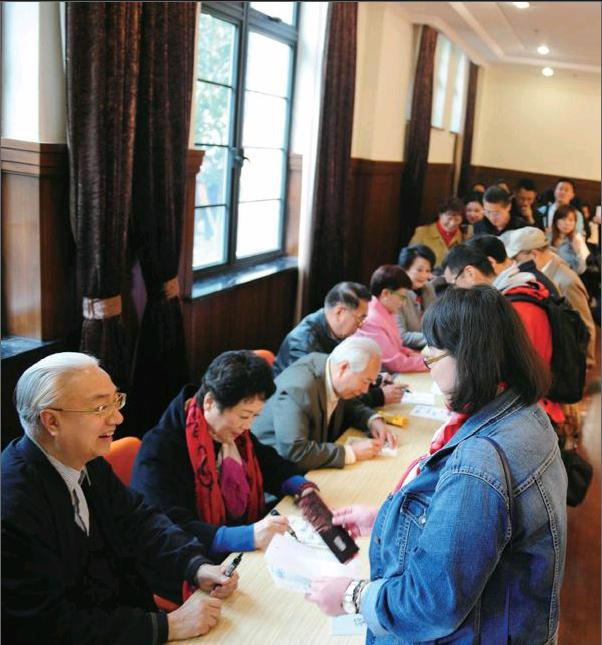

春寒料峭,春雨潇潇,素来静谧的上海绍兴路,忽然间热闹非凡,上海昆剧团的门口,竟然排起了长蛇阵。大家排队购买的,原来是“兰馨辉耀一甲子——昆大班从艺60周年纪念演出”的戏票,而且,每人限购两张。

几天前,上海昆剧团领导还曾担忧:虽说是“昆大班从艺60周年”重磅演出,但勿庸讳言,如今昆曲受众面小,没做市场吆喝,加上开票日又恰逢周五上班日,如果只来了稀稀拉拉几十个人怎么办?出乎意料的是,上昆发布开票日活动消息3小时后,报名人数就超过100人。6小时后,报名人数达200人,考虑到场地有限,团里紧急决定停止报名。即便这样,开票日当天,从中午到下午,售票总量已然达到票务总数的45%。除报名人数爆棚,让上昆人感慨的是,200名报名的昆迷中,通过上昆微信平台报名的年轻人占绝大多数。

的确,在近百年的中国昆剧史上,上海“昆大班”具有不可替代的重要意义。1954年,华东戏曲研究院昆曲演员训练班(次年改为上海戏曲学校)开学,在正副校长俞振飞、言慧珠,及朱传茗、张传芳、方传芸、华传浩、倪传钺等昆曲“传”字辈艺人的精心教习下,培育出以成材率最高、行当最齐、尖子演员最多而著称的“昆大班”。60年来,以“昆大班”为代表的一批昆剧表演艺术家,作为戏曲艺术和传统文化发展的见证者、耕耘者和推动者,树立了昆剧艺术气象满园的精神风标,成为中国昆剧承上启下、复兴繁荣的主要力量。这些年,蔡正仁、岳美缇、梁谷音、计镇华等“昆大班”老艺术家虽然依然常在舞台上亮相,但更多的精力早就转移到了培养年轻一代上,可以说上海戏曲学校的昆三班、昆四班、昆五班都是由“昆大班”培育起来的。作为此次纪念系列演出中一项重要演出,由“昆大班”艺术家们的嫡传弟子黎安、余彬、吴双、袁国良、季云峰等担纲主演的《景阳钟》将在5月18日——昆曲被联合国教科文组织列人“人类口头和非物质遗产代表作”的纪念日,以中国戏曲学会奖获奖剧目的身份亮相。对此,《景阳钟》的艺术顾问蔡正仁老师表示,传承就是要有人传、有人承,否则就是一句空话,而在“昆大班”从艺60周年的系列演出活动中推出一出完全由他们的弟子们担纲主演的大戏,也正是意味着昆曲的传承关系。

旧貌新颜

说起《景阳钟》,堪称上海昆剧团近年来创作最受瞩目的一部作品,也足以代表上海昆剧艺术的最高水平,多次问鼎全国大奖,堪称“得奖专业户”。从第五届中国昆剧艺术节优秀剧目奖榜首,到第十四届中国艺术节文华奖优秀剧目奖,直到最近斩获的全国“2011—2012年度国家舞台艺术精品工程”重点资助剧目,这也是继新编历史剧《班昭》和精华版《长生殿》之后,上海昆剧团创排的剧目第三次问鼎该项大奖,在全国昆曲院团中创下了纪录……就在前不久召开的上海市文艺创作会议上,《景阳钟》更是获得了“上海文艺创作精品”荣誉。对此,上海昆剧团团长谷好好感慨良多:“奖杯是静态的,获奖是一瞬间的,但获奖的背后承载的是对我们的鼓励和期待,特别感恩身边的老师和团队的帮助和信任,我深知中国传统文化的代代相传,需要我辈携手同心。如今上昆是五代同堂。昆剧《景阳钟》在国内屡获大奖,更体现出年轻一代的人才演出、创作、管理团队的华丽蜕变,成功接过了老艺术家的旗帜。”该剧主演黎安则表示,2014年是“昆三班”进入上海昆剧团的20周年,“我们花了20年来接这副重担,一定要把老师们创作的辉煌延续下去。”

《景阳钟》取材于明末崇祯亡国的历史,其改编根源则是昆剧传统戏《铁冠图》,正如蔡正仁所说的那样:“《铁冠图》从一部禁戏,到整合、改变、翻新,成为一出可以代表上海昆剧团艺术水平的大戏。改编再演的成功,也为我们今后如何整理、加工、创作传统剧目提供了许多有益的经验。有待发掘整理演出的传统剧目很多,这也将是提高上昆艺术水平的一大任务。”《景阳钟》虽然是一出新编戏,但其基础还是扎根传统的,从《对刀步战》、《别母乱箭》的开打,到《撞钟分宫》的生离死别……老艺术家们身上的绝技绝活,成就了今日《景阳钟》成功的基础,这也恰是梅兰芳先生“移步不换形”的最好体现。

这部戏,上昆邀请到了“福建才子”周长赋担任编剧,在改编中,《景阳钟》充分尊重和保留了传统精华,在经典折子戏的基础上,通过有节制的连缀手法与适度的删削或增益,使其成为完整的“全本戏”,共分为“廷议”、“夜披”、“乱箭”、“撞钟”、“分宫”、“杀监”、“景山”七场。该剧重新塑造崇祯、王承恩、李国贞等一批人物,增加了崇祯刚愎、多疑给国家带来灾难的一面。在保留悲剧情感的同时,使戏更具有历史辩证的批判力量。

厚重的历史基调,丰富的程式表演,使得《景阳钟》更具有强烈的戏剧张力与表现力。为此,上昆特邀“川中名导”谢平安携手上昆优秀青年导演沈矿担任导演,灯光设计周正平、舞美设计何礼培则是从浙江赶来加盟,并由著名昆剧表演艺术家蔡正仁、张静娴担任艺术指导,顾兆琳、李樑两位昆曲名家担任作曲,组建了一个跨省市强强合作的主创团队。在两年多的创排过程中,主创们南下北上,遍访各地的戏剧专家与历史学者,听取各方意见与建议。编剧周长赋逐字逐句斟酌修改,仅剧本就五易其稿。舞美、灯光、服装等方案更是屡次调整、修改。就连有着“谢不回头”雅号的导演谢平安,也三次从外地赶回上海,对全剧进行修改排演。

而黎安、余彬、吴双、袁国良、季云峰等一批主演,平均年龄四十不到,却都有二十七年的从艺经历。导演谢平安说:“上昆的这些年轻演员是一群宝贝,要武打有武打,要唱念有唱念,连个小马童也能翻那么好的跟斗。”戏曲评论家龚和德先生则这样评说:“《景阳钟》的成功,标志着上昆新一代有了自己的新创代表作,他们与老艺术家完成了‘无缝接力、全面接班。”

出人出戏

演出中,武生季云峰率先获得全堂彩,如雷的掌声献给了他扎实的基本功,也献给了角色“李国贞”的肝胆相照、忠义满堂。吴双饰演国丈周奎,他嗓音高亢清亮,表演自然酣畅,体现了丰富的人物性格。此外,余彬饰演的周皇后,袁国良饰演的王承恩,乃至汤泼泼饰演的公主,都因人物本身鲜明的性格给人留下了深刻的印象。

最出彩的无疑是黎安扮演的崇祯皇帝,黎安本是岳美缇老师的爱徒,特别擅长巾生戏,在他的演绎下,一个个古代书生、翩翩佳公子跃然台上。可此次却要一改戏路,戴上髯口,穿上龙袍,挑战大官生,扮演崇祯皇帝。这一角色是蔡正仁老师的经典之作,一出《撞钟分宫》,海内无人能出其右。要从老师那儿传承好这出重头戏,难度可想而知。黎安付出了巨大的努力,他饰演的崇祯,勤勉上进,宵衣旰食,只为挽将倾之大厦,只为救风雨飘摇之邦国;他多疑多思,用人却疑人,面对满朝奸佞,无能为力;他泣血自问,下罪己诏,临终前自称“死不瞑目”却又要“以发覆面”以示愧对黎民苍生。这是一个悲剧人物,黎安将“他”的内心细腻地诠释了出来,励精图治而不得,梦语“大明无望”时的不安与彷徨,景阳钟响无人应时的愤慨与悲壮,惶惶走向景山时的歧路踉跄,再加上吹髯、甩发、跌步等技巧映衬,都让观众深深沉醉于剧情中,为人物唏嘘,为历史的悲壮唏嘘。2013年,黎安携《景阳钟》参评中国戏剧“梅花奖”,一举摘“梅”成功。蔡正仁高兴地说道:“黎安从擅长演巾生戏到这次主演这样一个分量特重的大官生戏,可以看出他付出了巨大的努力,我对他的表演是肯定的、满意的。我相信,随着《景阳钟》里的景阳钟声的响亮敲起,宣告了黎安从巾生走向大官生迈出了成功一步。”

一部《景阳钟》,不仅成为昆剧新生代全面接班的象征,更可视为上海昆剧团继往开来、锐意改革的开始。“从前期的题材策划,排什么戏要酝酿,找好题材后还得经过专家论证,再请创作团队,一位一位请到,一个一个合同签下来,一份一份责任书压在自己身上,到最后什么时候落地排练还得申请资金,资金到位了,所有外请团队在上海合作得愉快否,时间保证、艺术体现如何,到哪个剧场去演出合成,请哪些专家来开会,后期怎么修改,一路两年下来没停过,这叫出人出戏。”谷好好一口气述说完了一出戏是如何被磨出来的。她认为,每一个细节都决定着这出戏的命运,每一个细节都彰显着一种管理思路,每一个细节都代表着一个院团的品格,所以每处细节都需要细致地去筹划、分工和实现。而这,无疑也是《景阳钟》为上昆所带来的最大财富。endprint