方丈释持忠 四大皆空?我空不了

2014-05-14万佳欢

万佳欢

每天晚饭后,云南建水县黄龙寺方丈释持忠都会在寺里走走。他72岁了,个子不高,黄色僧袍下露出结实的小臂,走起路来,胸前那串佛珠一晃一晃。

这串佛珠意外地成为释持忠全身上下最引人关注的物件。前几天他下山办事,竟然有当地人围上来看这串佛珠:“是这串吗?”“真值那么多钱吗?”弄得他现在下山进城都“不敢下车”。

释持忠和他的佛珠出了名,不仅因为他决定修缮并扩建自己的寺庙、工程造价高达4亿元,更因为他打算为此拍卖自己的3串佛珠,总估价竟高达1个亿。他当然不会戴着这3串佛珠出门,它们正静静地躺在方丈卧室里的一个博古架上,除了重要的法事,几乎没有被方丈佩戴过。

“现在我在网络上变成红人了。”释持忠说,“既然红了,还是学会收敛。”最近,他拒绝了好几家媒体采访,还有一个举办“慈善捐款会”的邀请。

“跑得了和尚跑不了庙”,释持忠多次用这句话对《中国新闻周刊》解释自己对于修庙的执著。“如果把佛珠留着,以后徒弟们一个人分一颗,卖了建成寺院,你抬不走啊换成寺庙,就流芳千古了。”他笑着说。

修庙

10月10日上午,黄龙寺的清缘和尚放下手里的木工活,穿好僧袍,走向大雄宝殿。他本来在给自己负责看守的药师殿做一张供桌,但午供时间快要到了,几名尼姑已经在大雄宝殿里站好,等候轮值的出家人到场。

黄龙寺有30多个出家人,其中有尼姑也有和尚,全是方丈释持忠十几年来收的弟子。他们一起上早晚课,一起去斋堂打饭,但分别住在不同的院子里。按照规矩,他们说话时需要间隔一米。

和尚尼姑们站在自己的位置,开始念经。虽然据释持忠介绍,拥有18个殿堂的黄龙寺是云贵川三省殿堂数量最多的寺院,但限于地势,他的男女弟子们只能在一起修行。而在山顶修建新院、把和尚全部迁到上院,是他要新建寺庙的一个重要目的。

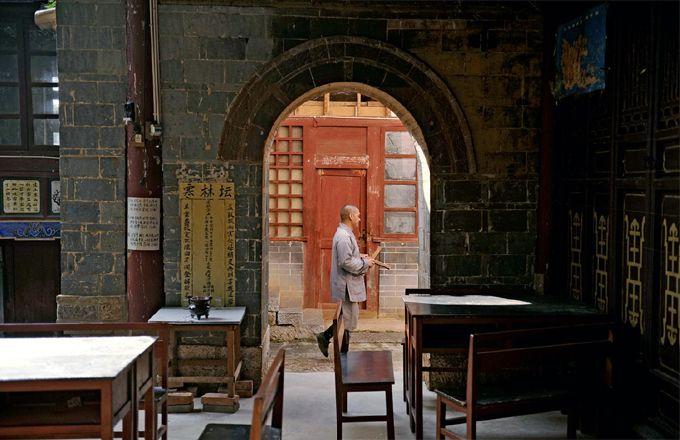

在最早跟释持忠来到黄龙寺的几个僧人眼里,虽然有的僧舍还有些漏雨,陈设也十分简单,山下的外墙也已经斑驳脱落,但黄龙寺已经改变了很多:大大小小的殿堂干净整洁、佛像完整,为了防火防盗,每个上香的地方都装上了摄像头,一些地方甚至还有无线网络覆盖。

“现在跟以前完全没办法比,” 2004年进入黄龙寺的尼姑清慧一直在试图寻找合适的词语来形容当年寺庙的模样,“乱七八糟破破烂烂。没有佛像,屋顶全是塌的,全靠他们把师父请来,才慢慢修好。”

释持忠当时是被建水县宗教部门请来“重振当地佛教文化”的,说得具体一点,就是修庙。中华人民共和国成立后,中国的宗教政策一直是“自治、自养、自传”,政府不会给寺庙拨款或补贴,修庙更是由寺庙“自筹经费”,靠香客们捐助的功德钱度日。而此前,释持忠已经在云南曲靖修过4个寺庙,小有名气。

释持忠1942年生于云南红河自治州一个彝族家庭,从小跟父亲学习中医和武术。在他的回忆里,自己出生后是被庙里一个和尚捡到并交还给父亲的,和尚还给他赐名“拾回”,因此“从小就有佛缘”。父亲去世后,他靠卖艺为生,颠沛流离,经常去寺庙里找老和尚谈心求解,渐渐发现自己对佛教充满热忱,觉得“佛教真好,起码可以教我们怎么做人,怎么实现梦想”。成年后,他学着自己做生意,越做越大,“大小有13家企业”,“建筑、矿山方面都做”。他不太愿意提及出家前的那段往事,但52岁那年,他突然“看破红尘”,把企业一股脑儿都“送给别人”或“做了慈善”,剃度当了和尚。

后来,释持忠一直在曲靖出家,“用之前留的一些积蓄修了几个小寺院”,这也是他小时候的心愿。他小时候,当时正在破四旧,出家人大都境遇可怜,他就决定以后“要盖很多寺院给他们”。出家后,对于修庙,他也有一股“不差钱”的豪气——用他的话说,自己一辈子都没缺过钱,即使小时候在街头流浪,他在人多的地方翻几个跟斗,也“一天都没有饿过肚子”。在曲靖,他修庙竟然“修出了名气”,很多人都请他去修寺院,“一家接一家”。

但黄龙寺的情况有所不同。黄龙寺最古老的殿堂已经有800多年历史,清代中期出家人曾多达300个。而到了解放前,这里被当地的乡公所占了,解放后又成为建水二中的课堂。2004年前后,建水二中的师生终于陆陆续续搬离寺庙,留下空荡荡的十多个大殿。坍塌的砖瓦在院子里堆了一地,有的殿被学校换成了铁门铁窗,有的连门都没有。

古代的老寺庙要修旧如旧,比盖一个新庙麻烦得多。“破成这样,我怕他修不好,”当时陪着释持忠来黄龙寺的当地宗教工作人员李金元对《中国新闻周刊》回忆,“结果他看庙破得太厉害,当场就哭了。”

“看到老祖宗留下来的东西成了这个样子,我心里不舒服。”释持忠说。

政府问他要多大地盘,他想起了地藏菩萨在九华山要地、扩建修行道场的故事。“本来地藏菩萨只要一件袈裟的影子盖住的地方,但他把袈裟丢起来遮住太阳,要来了整个九华山,”他说,“我得把地要宽一点。万一以后要用到呢?” 于是,他要下了整整三个山头。

他当时已对寺庙的重建和新建有了具体构想:先修缮现有的老寺院,然后再沿山而上,进行新建寺庙的二期工程。这是一个庞大的工程,包括三尊大佛像(其中一尊释迦牟尼佛高达49米)、三座宝塔、东南西北中五方大殿和一条81米长的黄龙,以及斋房、教学楼。

新寺庙除了能够满足分开黄龙寺男女出家人的要求,还可以解决这里乃至滇南出家人受戒难的问题——释持忠想让其中一个大殿将来能够满足受戒场所的要求,这意味着大殿必须能够容纳一千人左右。目前,云南唯一可供僧人受戒的寺庙在近500公里之外的大理,滇南地区没有任何受戒场所。想来黄龙寺出家的人只能乘火车或东进、或北上,前往大理、湖北甚至陕西受戒。路费加上受戒费用,一个人得花好几千元。

现在,整个工程设计图已经被喷绘成一张大型电脑图,挂在黄龙寺里。释持忠站在图纸前向《中国新闻周刊》介绍他的大计划,显得雄心勃勃:“我们一直在享受着先人的佛教文化,可再过几百年,我们也是老祖师爷,也要给后人留一些文化。”

他甚至有更大的野心:建水位于云南南部,离越南、缅甸、老挝都不远,要是黄龙寺完全建好,“会变成东南亚佛教人士来朝拜的地方”,而49米高的佛像站在建水县城里就能看得到,“算是给建水添景”。

在2004年,这项大工程的策划图纸就已经上报给政府。释持忠当时承诺,十年之内把整个计划实现;“从来不差钱”的他没想到自己很快会要为钱发愁。他不得不承认:“那时候我自己可能有点不知道天高地厚。”

筹款

每天上午9点,黄龙寺的轮值弟子都会绕寺一圈“打板”,即拿着两块木板互相敲击。僧人们已经习惯从不同的“打板”节奏中听出接下来的安排,比如斋饭时间是连续敲21下,早课是3下,晚上睡觉则节奏最缓。而现在木板声响了4下,和尚尼姑们知道,他们“出坡”的时间到了。

所谓“出坡”就是指干活,上了年纪的僧人扫地,年轻的则轮流砍柴、劈柴。在黄龙寺,几乎所有的世俗事务都被分派给了弟子们。有人负责买菜,有人专门做饭,有的每晚把钱从功德箱里取出来,并结算账目。

但方丈释持忠仍然是这个寺院的最高掌门人、管理者和经营者。他除了要操心维修寺庙,还要时不时去僧舍突击检查卫生,按时检查功德箱收入和全寺支出账目;有时候僧人之间闹闹别扭,也得由他来调解——这里毕竟有一个近40人的僧人小集体,需要团队管理。庙里一间禅房门口挂了这样一个竖牌:“黄龙寺佛教管理委员会”。

“按世俗的说法,方丈大和尚就是‘管委会主任。”24岁的和尚释清悟坐在自己的寮房里告诉《中国新闻周刊》。从这个小房间里的两个大书柜看来,他算得上是寺里最有文化的出家人。书柜里大多是佛学书籍,如《印光法师文钞全集》《禅在当下》和《佛教各宗大意》,还有两排出家前买的俗家书籍,比如《红楼梦》《秦始皇传》《中国哲学史大纲》和《十倍速学习法》《像状元一样高考》。

清悟高中毕业后出家,之后就没有跟家里要过钱,这些书有的是“结缘”来的,有的是他平时攒钱买的。每个月,他可以得到寺里发放的100元补助。前几年,清悟一直在河北柏林禅寺念佛学院,那里每月能拿到将近1000块钱——大寺庙法事多,补助自然也多。

相比起来,黄龙寺显然清苦很多。这里法事不多,不卖门票,僧人们也不劝香客烧高价香,因为释持忠不想让这间寺院“走商业经营的路子”。

“现在有很多寺庙是商业化经营,和尚都是领工资。如果成功劝香客烧炷高香,他们还能按一定的百分比提成,”释持忠说,“大部分出家人都是想好好修行,但有的人为了生活,没办法。”

黄龙寺不卖门票、不烧高香的理由是“对众生负责,对出家人负责”。“如果把寺院搞经营化,我会比任何人搞得好,毕竟我以前做过企业,”他说,“但是既然出了家,我希望按佛教的方法来养活弟子。”

在传统意义上,“佛教的方法”指的是香客们拜佛后,自愿放进功德箱里的功德钱。建水县经济并不发达,而香客大多是本地人,功德箱里大多是几毛、一块,十块已算是大钞票,最少的时候,黄龙寺里的功德箱里“一个月才有几百块”。这些钱并不能维系一个寺庙的正常运转。释持忠表示,加上水、电、粮、油等各项费用,全寺庙一个月的支出大概是2万到3万元。

而对2004年刚到黄龙寺的他来说,最大的问题是修庙。与新建寺庙相比,修缮老寺庙更麻烦、更花钱。拿砖瓦来说,首先得耗工耗时地在废墟里筛查一遍,看看还有没有能用的完整砖块,接着需要严格按照砖瓦原样模仿烧制。烧制一块这样的仿古青砖要花20块,而普通红砖的价格还不到1块钱。

这样一来,释持忠碰到了意想不到的资金难题:“我原来的积蓄在曲靖都花得差不多了。”他对《中国新闻周刊》说。建水二中还没有完全搬完,让了一个小院给他,他先住进庙里的一个小寮房(僧舍),躺在床上,一睁眼就能看到天。他每天都很愁:光铺一条从山脚通向半山腰、方便把建筑材料运送上山的路,就得十几万。

那时候有人过来几十、几百地挂功德捐钱,但释持忠觉得太慢,开始琢磨别的路子。他先把目光投向了建水古城的游客:是不是可以在古城里找个摊位,自己写点字跟游客“结缘”?他写了好些“佛”字或“禅”字,“拿到街上摆一摆”。另外,2005年新年就快到了,他又写了好些春联对子,26块钱写一副。

渐渐地,很多人都知道黄龙寺住持在结缘字画,有人自己找上门来求字求画。他画得最多的是老虎——人们认为老虎避邪,“需求量”最大。起先一个老虎要画四五天,最后画到白天昼夜不分,一天就能画一张,“我在那一年结缘了300多张老虎。”他说。这些字画并没有明码定价,别人“愿意给多少就给多少”,最多的给了他两三万,最少也有人给他几十块。

到了去年,这些字画的“结缘价格”又发生了变化,原因是释持忠画的一幅长达312米的《五百罗汉图朝菩萨》获得了“世界最长画卷”认证。消息一出,最贵的一幅画“结缘”了几十万:“他们认为现在师父的字画肯定值钱了”, 释持忠笑着说,“但最低的也还是有给几十块钱的。我也不会生气。但《五百罗汉图朝菩萨》这幅画另说,画了5年,还是得值点钱。”他回忆,此前曾有人以3600万想要这幅画,被他拒绝。

以这样的方式,他在近10年间“融资”了4000万元。他认为,这种方式是“从佛教的角度出发的”,但他承认,自己在这方面比起其他出家人有些优势,因为“以前做企业,人脉也广”;他也承认,自己画画、写字“也没有说写得有多好,可能也就是一些好心人,觉得我比较困难,又不乱来(搞商业化),正儿八经让弟子们修行。”

据释持忠称,这4000万元全部投入了修复寺院的一期工程。他简单对《中国新闻周刊》算了一笔账:每个大殿的地基要重新打,坍塌的屋顶重新复原,还得照原来的花纹重做木门木窗,一个殿修下来得一两百万,18个殿堂整个下来就要3000多万。此外,还要加上僧舍、道路和新修的方丈院。

“现在人们都在问,你这些钱,都用在了寺院上吗?”释持忠说,“我们现在的出家人有好的,但也有不好的。我只能说,这样的情况也是有的,一些和尚修庙就收些功德,只随便建一下就拿着钱走了。”

老寺院的修缮工程进展并不快,因为学校搬得慢,他的资金也来得慢。一直到去年,寺庙的二期工程才开始提上日程。今年4月,黄龙寺做了个二期工程奠基仪式,开始往山顶修路,又找人过来做设计图和出预算。可预算一出,释持忠完全被吓到了。

“哎哟,4个多亿!”他打了退堂鼓,“靠画画写字结缘,一两年最多几百万,哪里能弄来那么多钱?我想停了。”

但这个二期计划却被媒体曝光,“非做不可”。他开始考虑卖掉自己过去的收藏,这才试着托一个皈依弟子找拍卖行试着问价。

1亿元估值的消息出来后,网上有人质疑释持忠胡乱挥霍寺庙的财产。他声明,三串佛珠分别是黑檀、红玛瑙和清代朝珠,都是自己以前的收藏——他在1960年代买下它们,那时候不值钱,“只花了几十块”。

释持忠承认,自己不会把它们想得“真的值1亿元”。“拍卖公司是想赚佣金,”他说,但他没有透露具体是哪家拍卖公司做的估价。

目前,他希望能有人来与3串佛珠“结缘”:“如果以后真的能结缘促成二期工程,未来会更加透明,会考虑说服结缘的施主面对媒体,并公开结缘费用和建设费用。”

“我可能不是一个好和尚”

2009年9月22日清晨,黄龙寺内外已经被信徒们挤了个水泄不通。拎着行李的外地皈依弟子们靠在树边打盹,穿着少数民族服饰的本地人正一波波往山上涌来。山下一整条路都站着县里派来的警察,他们的任务是为即将在黄龙寺举行的庆典仪式疏通道路、分流人群——这一天是释持忠晋升为方丈的大日子。

在建水,举行方丈升座仪式算是件大事,因为释持忠是这个地方第一个升为方丈的和尚。与每个普通寺庙都有的“住持”不同,如今要当上“方丈”并不容易。

“方丈是需要国家批准的,”释持忠解释,“首先这个出家人要遵守宗教法律法规,受戒十年以上,要考察清规戒律守得好不好、在佛教方面是不是做出过贡献、在地方上有没有影响力,还要看学历。此外,寺院必须达到一定规模。”

申请方丈前,释持忠从佛学院初级班一直念到高级班;2007年又进中国人民大学哲学系念了个佛教专业硕士。同一年,他甚至主动报名,前往中央党校法律专业就读,因为“想知道法律跟戒律有多少区别”。他穿着僧袍去报到,弄得其他学生惊讶不已:“出家人也来念党校!”在中央党校,他的毕业论文标题是《佛教戒律应该在我国的法律之下》。

晋升方丈的仪式有很多必须讲究的规矩和传统。仪式长达3小时,僧人们提灯笼、打伞、举幡在前面开路,“有点像皇帝登基。”释持忠说。他免去了方丈坐轿的环节,自己跟随大队人马挨个殿走,念大悲咒、唱香赞。寺里人太多,队伍前方经常遭遇拥堵,“普通人都说(这仪式)是‘活佛降世。”他说。他还记得,自己一出大殿,整个院子连带两边路旁的人“一齐跪下”。

为了晋升方丈,释持忠专门在黄龙寺东边围了一个院子,作为自己的方丈院。院里包括几十米的长廊,鱼池,小厨房以及两个大殿(一个是他的住处,一个是用来接待客人的方丈室),还有一个小型“游泳池”。

这个院子让方丈惹来了不少非议——因拍卖佛珠在网络上走红后,除了有人说“要查查这和尚钱从哪里来”,有人质疑他是不是真的会画画,更有人指出他“住别墅、开豪车”。

“这哪算豪车?”他指向停在方丈室门口一辆斯巴鲁越野车,“我经常去政府开会,不可能走着路去啊。”曾经有记者问他为什么不坐公交,他笑着回答:“人家会以为你是不是一个假和尚?是不是要化缘?”

对于释持忠,建水当地早有一些非议。2005年5月,他当选建水县佛教协会会长的消息一经公布,关于他的小报在县城里就被贴得“满大街都是”,甚至贴到了县委政府大门口,主要内容是他“有好几个女人”云云。“这是恶意攻击我,我过来后佛教方面要正规化管理了,自然会得罪人。”他说,“最后宗教局调查过,根本就没有这回事。”

至于“别墅”,按释持忠的说法,方丈送座仪式时需要一个规整的方丈院,方丈住地也要有一定的规格;“游泳池”实际上是一个“净身池”,因为“做大法会之前都要净身”。“方丈是佛教里的最高职位级别,现在的方丈已经是前呼后拥的了。我手下没有侍者,只有我和一个80岁的老弟子住在院里,像我这样的方丈住得已经算简单了。”他说。

只要在寺庙,他大多数时间都待在大门紧闭的方丈院里,白天作画,睡前念经——除了有法事,他一般不参加弟子们的早晚课。他有时候会跟老弟子释清松一起看看女排比赛,尤其是前段时间的女排世锦赛,两个人常常边看边大喊加油;有时候他也会上QQ,回复一些弟子的留言,处理一些咨询问题。

在佛教信徒的圈子里,释持忠方丈人脉甚广,他的俗家皈依弟子为数众多,分布在全国各地。除了在网上答疑解问,他每天还得腾出很多时间,接待一拨拨登门拜访的访客。

10月8日上午11点,一位男士来到方丈室。这时正是黄龙寺上午供的时间,就在和尚和尼姑们换好海青、准备去大雄宝殿上供念经的时候,男士在方丈对面坐下,倾诉自己最近遇到的问题。

“想问一下法师,我这一生是坎坷还是顺利?”他说。

“不会太顺”方丈喝了一口茶,缓缓地说,“佛教里讲,学佛是学做人,做人是从自己开始。很多人是对外会做人,对内不会做人,老是做一些对不起自己的事。”

在黄龙寺,来访者们遇到的问题五花八门:吵架的、打架的、无法生育的,迷惘的、绝望的、想自杀的,甚至还有苦恼的同性恋,“一天好几拨”。他开玩笑说,自己已经成了心理学家、生活调解员,或是成天坐在方丈室里“断案”的法官。

“我不是给他们算命,是找到他们哪一个地方出问题了,告诉他们需要怎么处理。”他告诉《中国新闻周刊》。他喜欢跟弟子讲事情怎么做、怎么睡觉、怎么吃饭,而不是讲法。有的弟子让他讲《金刚经》,通常讲着讲着他就“跑题了”,“弟子们你们知道怎么做人吗?”然后开始他的话题。

这源于他小时候的拜佛经历。当时,他在各地流浪卖艺,“一见寺院就想进去。不是去烧香拜佛,而是把自己的想法告诉法师,让他们帮我分析分析怎么实现自己的想法。他们告诉了我很多道理:人在发脾气时出现什么,激动过分会出现什么,要避免什么。”他渐渐悟出来,如果自己做人都做不好,香烧了也是白烧。

他认为,这样对待佛教信徒的方式“效果很好”,这也是他不愿意劝人挂功德、烧高香的原因。“众生容易没有目标,脑子里全是空虚的幻想:‘挂两千块给寺院了,菩萨保佑我了!”释持忠说,“可停顿在‘保佑上是有问题的。所以我不能讲得神神道道的,或是忽悠众生。宗教是一种科学,不是一种迷信。”

他希望把这套理论告诉给更多人,而他找到的方式令人印象深刻——60多岁时,他自己写了10首佛教歌曲,找人谱曲后自己演唱,还自己驾车跑了将近2万公里,前往黄山和九华山拍摄MTV,制作成光盘免费“结缘”给弟子。现在网上能找到这些歌曲视频,譬如一首名为《我是谁》的歌曲MTV里,他在山上或缓步慢行或打坐冥想,并唱道:“你是谁,我是谁,你我流泪为了谁。”他特别指出,这句歌词有“创作背景”:有人来找他哭诉时,他总会问对方:“你哭是为什么?要找到根源。”

2009年,释持忠做了一个更大胆的尝试:把自己的亲身经历拍成一部电视剧。他亲自写了剧本,即一个传奇人物如何从苦命流浪儿成为成功企业家,最后又如何把企业捐给慈善事业的故事。在官方宣传中,这部电视剧被定义为“大型青春励志型电视剧”。他甚至脱掉僧袍、穿上彝族服饰,亲自在剧中出演了自己的父亲,戏份还不算太少。

除了编剧、演员,他在剧中的身份还包括总导演和出品人——该剧由他一个人全额投资,总投资为1360万元。“那个电视剧是自己投资的,跟寺院无关。”释持忠说。他表示,自己拍摄这部电视剧的目的也在于“把做人的道理放在剧中,告诉更多的人”。不过,目前电视剧还没有正式播出,因为片子“没有商业化”,很难卖给电视台。

释持忠曾经讲过一段被媒体常常引用的言论:“我可能不是一个好和尚,但是我会供养好和尚去好好修行。”

“为什么我说自己不是个好和尚?”他向《中国新闻周刊》解释,“如果是以前的和尚,他们不会在乎跟官员打交道,但现在的和尚不行。如果不跟官员打交道,怎么管理寺院、怎么养活寺里的人?一个好和尚要真正跟经济、政治、世俗没有关系,这个现在的住持、方丈做不到的。” 最后,他正了正胸前的佛珠,摇摇头,“四大皆空,你要叫我空,我空不了。”