冬季冰状路面与普通路面行走的步态分析研究

2014-05-14娄彦涛

娄彦涛,王 振

冬季冰状路面与普通路面行走的步态分析研究

娄彦涛1,2,王 振3

国内关于冰状路面行走的步态研究较少,本研究通过分析相应的步态特征,查找冰状路面与普通路面行走在足底压力分布方面的差异,探索如何减小滑倒因素以及对防滑鞋的选择和设计,为冰状路面行走的步态分析研究提供科学依据。运用生物力学研究方法和统计方法,对15名男性健康青年在冬季户外冰状路面无保护状态下的行走和普通路面的行走进行对比分析,对双脚支撑期进行了研究。结果表明,冰状路面行走时双脚支撑时相和支撑时相较长,支撑的距离、复步长及足底压力中心纵轴最大距离较短,足跟着地时与地面夹角较小、踝关节角度较大、髋关节角度较小,足尖离地时与地面夹角较小、膝关节角度较大,足底足前区和足后区最大压力较小、离地腿足前区冲量较大、2个足区的压力变化率绝对值较小。应加强身体在矢状面的控制,在足尖离地瞬间,同侧躯干适当前倾,使人体重心投影处于支撑面内,增强行走的稳定性;加强着地腿的髋关节和踝关节的肌肉以及离地腿膝关节的肌肉的锻炼;选择和设计防滑鞋时要相应增大足跟部和足前部的鞋底面积,纹路相应加深,选用的材料相应较软且能吸收一定水分,此外,足跟部于足前部相比略有不同,足跟部的面积较大、纹路较浅及材料较硬。

冰状路面;步态;双脚支撑时期

日常生活中,行走滑倒是很容易发生的,特别在户外环境中,北方冬季天气寒冷,路面上经常出现冰雪等复杂情况,南方部分地区在冬季也会出现冰状湿滑路面。在室内,随着生活水平的提高,地板的使用率也逐渐增多,很多地板都采用光滑度较高的抛光砖等材料,地面由于被污水或油垢等污染导致湿滑。这些路面被统称为湿滑路面,它们与普通路面的最大差别是摩擦系数较低。AMY[1]研究发现,所有摔倒中几乎一半以上是与摩擦滑动有关。JUDITH[2]发现,残疾人所需要的摩擦系数比正常人小,而年轻人的系数较大,在光滑路面上行走时残疾人不一定比正常人容易滑倒。RAOUL[3]发现,湿地板上最小摩擦系数0.25可以防止摔倒,0.30~0.35可以防止滑动。PERKINS[4]研究认为,发生滑倒的极限是滑动足位移超过10 cm,滑动速度超过50 cm/s。RACHEL[5]研究发现,滑动时足部位移和滑动前小腿与地面夹角都影响滑倒发生。洪友廉等[6]对有鞋带和松紧鞋舌跑鞋研究发现,松紧鞋舌跑鞋在第4、5跖趾关节足底压强较高,会降低前脚掌的缓冲效果;足外翻角度较大和足底压力较高,容易造成踝关节损伤。1996年,美国劳伦斯伯克利实验室的一名科学家对冰面进行研究,发现冰面上的薄层水分子是造成人体在冰面滑行的原因。滑倒对人体危害很大,会导致运动系统、内脏器官等不同程度的创伤,严重甚至可能导致死亡[7]。美国安全委员会(NSC)在1997年对意外事故报道中称,滑倒是除交通事故外伤害和死亡的第2主要原因,在1996年共14 000例死亡[8]。

国内未见关于冰雪路面行走的步态研究;国外研究仅局限于实验室的情况下,研究场地为有油状物或水的实验路面上进行,此条件不能完全模拟类似冬季户外的冰状路面。以往的试验受试者会带保护装置使其避免摔倒,对行走会产生影响,在研究中动力学是通过测力平台进行,测量指标只能反映整个足底力学特点,不能反映足底不同部位的力学特征。HAGEN[9]研究表明,在冬季寒冷的地区,老年人和残障人士在冰雪路上行走经常感到不安,避免外出,降低了他们的生活质量。故很有必要对我国冬季冰状路面与普通路面行走的步态进行分析研究。

本研究在冬季室外实际冰状路面上进行,为真实反映步态特征,参加试验人员不配戴安全设施,使其按日常步态试验。试验中,为研究足底不同部位的动力学特征,受试者穿装有足底压力鞋垫的试验用鞋。FREY[10]研究发现,双脚支撑期最容易发生滑倒。此时期足跟着地可以导致足部前滑而使身体向后摔倒,足尖离地可以导致足部后滑而使身体向前摔倒。通过研究相应步态特征,探索影响人体滑倒的因素,减少人体运动损伤,以及对防滑鞋的设计提供科学建议。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

沈阳体育学院运动人体科学专业15名男性研究生,身高(170.54±4.36)cm,体重(64.84±4.65)kg,年龄23.7±1.1,鞋码均为41码,均未参与过系统的体育专项训练。试验前均在东北生活5年以上,无运动系统、神经系统和感觉器系统疾病。

1.2 研究方法

1.2.1 试验仪器 运用沈阳体育学院国家体育总局冬季运动项目技术诊断与机能评定重点实验室的仪器,运动学指标测试采用2台美国生产的TROUBLESHOOTER高速摄像机,采样频率是250 Hz/s,动力学数据由比利时产R-scan足底压力测试系统进行测试,采样频率为500 Hz/s,测量时长为8 s。

1.2.2 试验场地 试验者用1周时间在平地浇筑了长5 m、宽1.5 m、厚度约5 cm的水平冰面,浇冰方法是冬季北方室外滑冰场冰面的浇筑方法,在冰面旁限定了一块与之长宽相同的水平无冰普通路面。

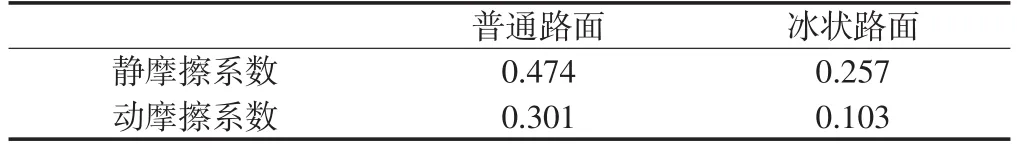

2种路面与试验用鞋的静摩擦系数和动摩擦系数通过弹簧秤测量并计算,弹簧秤规格为10 kg/50 g,应用公式Ff=FN×μ。测试中,用弹簧秤测量鞋的重量,然后用弹簧秤沿水平方向缓慢地移动鞋,移动发生之前的最大度数为静摩擦力,移动后平稳均匀的度数为动摩擦力,分别测试3次取平均值,结果见表1。

表1 普通路面与冰状路面摩擦系数表Table1 Ordinary road with lcy road surface friction coefficient

在日常生活中,认定静摩擦系数高于0.5就可以进行安全行走,冰雪路面的摩擦系数为0.1~0.4,而普通柏油路面的摩擦系数达到0.6~0.8[11]。本试验制作的光滑路面静摩擦系数为0.257,普通路面静摩擦系数接近0.5,所选用的场地以及制作的冰面均属于这2种地面的范围。

1.2.3 试验过程 试验前,先记录当日气温(-17℃)以及冰面和普通路面的摩擦系数。一台摄像机放于行走方向的正侧面,另一台正对行走方向;爱捷三维标准框架放于2个试验路面的正中间,对行走范围内进行标定;受试者身穿深色紧身衣,便于解析时准确判断各关节的位置;试验用飞跃牌41码田径运动鞋,压力鞋垫与鞋内大小基本相符。由于冰面摩擦系数随气温有所变化,试验中受试者先后在冰面上、普通路面上进行行走。1 min热身行走,要求受试者目视前方,自然站立。在起点线统一先迈左腿,沿直线向前行走,到达终点线。

1.2.4 试验数据选取 CLARKE[12]研究表明,开始行走后第2步容易发生滑倒,故本研究选择行走后第2步开始的步态周期以及其中的双脚支撑阶段,选择右脚足跟着地到同侧足跟再次着地的步态周期,以及其中的双脚支撑阶段。每人在不同的路面上行走3次,对所选取的参数计算平均值。

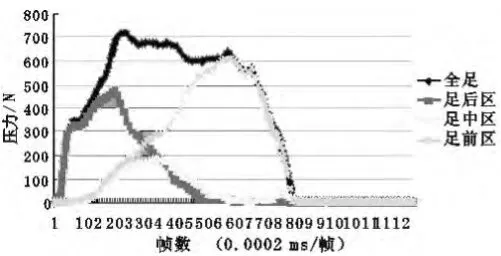

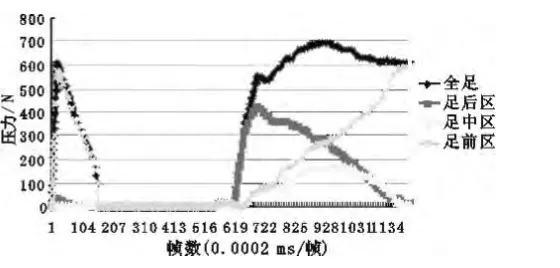

根据研究需要,将足底分为3大部位,即足后区、足中区和足前区。分区方法是根据R-scan的9区法衍生而来,将其足后部的跟骨以及其上的距骨、跗骨(1~4区)定义为足后区,足弓部分(5~6区)定义为足中区,趾骨、跖骨(7~9区)定义为足前区。本研究的支撑脚和摆动脚压力曲线见图1、图2。

图1 支撑脚压力示意图Figure1 Pressure support feet conditions

图2 摆动脚压力示意图Figure2 Pressure swing feet conditions

1.2.5 试验数据的处理 运动学数据采用美国APAS运动影像分析系统进行分析处理,选用系统自带的美国DEMPSTER人体模型,该模型为左右两侧足、踝、膝、髋、肩、肘、腕和手共16点。根据研究足跟、足尖与地面夹角需要,本研究在左右侧足跟和足尖处分别增加了2个附加点,共20个关节点。图像数字化处理采用低通道数字滤波法对原始数据进行平滑处理,滤波频率f=10。

动力学数据通过footscan-insole-2.40分析软件进行处理。数据的统计通过spss15.0统计软件包和EXCEL处理分析,统计学比较运用配对样本T检验,显著性差异选择Plt;0.05。

2 结果与分析

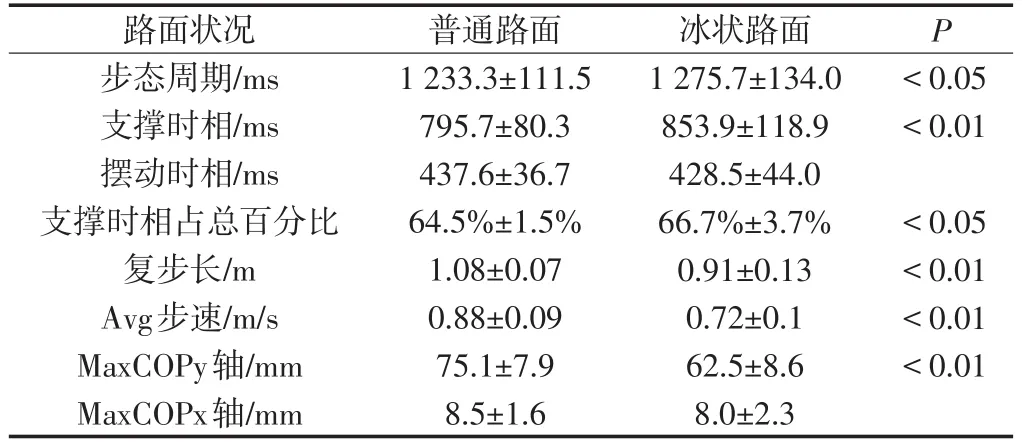

2.1 普通路面行走与冰状路面行走之间步态参数比较

2.1.1 步态参数运动学比较 鞋底的止滑性能可以用鞋底与路基的动摩擦系数(DCOF)和静摩擦系数(SCOF)的大小来表示,摩擦系数越大止滑性能越好。HINTERMANN[13]研究指出,影响止滑性能的因素较复杂,概括起来有2类:环境因素和人为因素。环境因素包括行走路面的状况、鞋子(鞋底材料、花纹、鞋跟)、路面介质、路面坡度和高度等;人为因素包括对环境因素的感官能力、生物力学、对神经肌肉的控制和信息传递等。DCOF分为必要摩擦系数(RCOF)和可得摩擦系数(ACOF),RCOF=FNO-SLIP/垂直压力(FNO-SLIP是在干状态没有打滑的时候测得的摩擦力),ACOF=FFALL/垂直压力(在各种路面上滑倒时测得的摩擦力)。

由表1可知,冰状路面比普通路面摩擦系数低。冰状路面行走与普通路面行走相比,步态周期和支撑时相延长,与THURMON[14]研究发现光滑路面上行走所需的RCOF比正常路面低16%~33%,站立时间、支撑足承载速度、步长、足—地面角度和足跟接触地面时角速度都减小,肌肉发生相应的变化结论相一致。摆动时相没有差异,说明冰状路面上行走步态周期的延长是由支撑时相延长所致,相应支撑时相占步态周期的百分比也提高。冰状路面行走复步长减少,加之步态周期延长,使得平均步速也减小。另外,复步长减小使人体打破平衡和建立平衡之间的距离缩短,造成身体移动的范围减小,使得支撑时人体呈倒摆钟形移动幅度减小。足底MaxCOPy减小,可以降低足速度及水平方向力,最终降低RCOF。本研究发现,第2步支撑腿离地期滑动的频率和位移最大。第1步步长增加时,第2步支撑腿离地期的RCOF显著增加,所以会减小第1步的步长,说明冰状路面行走身体在矢状面内移动幅度减小。足底Max-COPx没有显著差异,说明行走过程中身体在冠状面内移动幅度没有变化(见表2)。

表2 普通路面与冰状路面行走运动学参数表Table2 Ordinary road with lcy roads the kinematic parameters

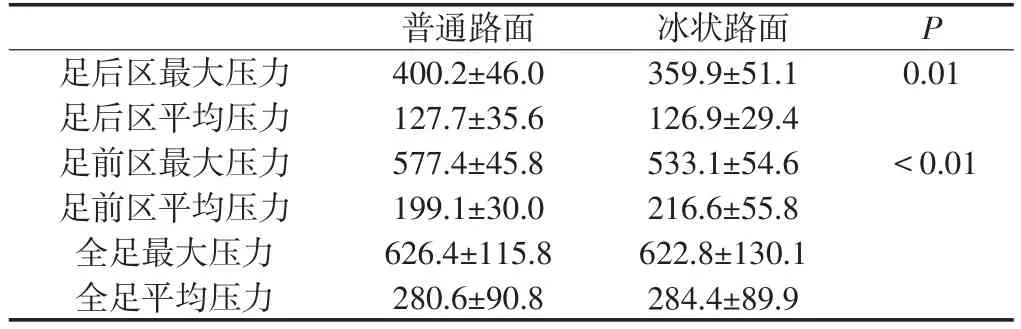

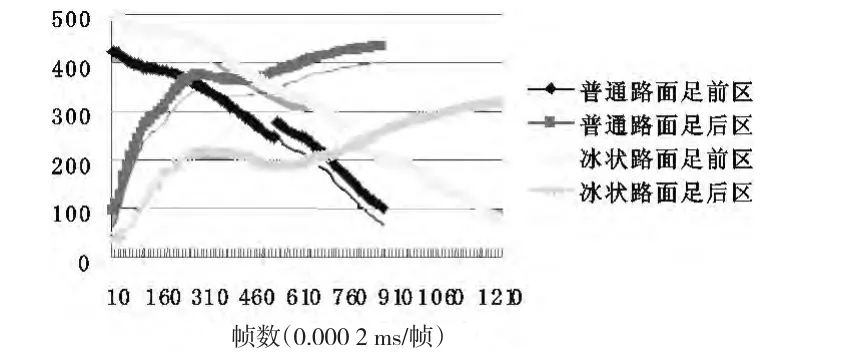

2.1.2 步态参数动力学比较 郝卫亚等[15]研究的正常步态足底有2个高压力区,一个出现在触地时刻,即足跟部位;一个出现在离地前,此时接触地面的部位为前脚掌,与本研究结果相符。分别比较足前区和足后区的最大压力发现,冰状路面行走都比普通路面行走小(见表3)。结合图2,足后区的最大压力出现在足跟着地阶段,足前区的最大压力出现在足尖离地阶段,这2个阶段分别是行走过程中建立平衡与打破平衡的阶段。足跟着地阶段,支撑腿伸肌离心收缩,其肌力增大可以减小关节运动角加速度,进而减小重心在垂直方向的加速度,减小最大压力;足尖离地阶段,支撑腿过渡为摆动腿离地,主动肌向心收缩,其肌力减小可以减小摆动幅度,进而减小对地面的压力。由动量定理可知,2个最大压力的减小与支撑时相的延长有关,与地面接触的时间延长导致峰压力下降。这2个最大压力的减小导致足底产生的摩擦力减小,相应也导致步速的降低。足底峰压力降低的同时,地面给之的摩擦力也相应降低,当摩擦力起动力作用时,足底产生的动力减小,行走的速度降低。全足的最大压力出现在足尖离地阶段,与毛宾尧等[16]研究的人体行走时足底最大压力集中在大拇指的结论一致。2种地面行走没有差异,可能由于冰状路面上行走时足前区和足中区较早较多地对地面产生作用,对全足的最大压力产生了影响。3个平均压力没有显著差异,与冰状路面上行走时步态周期和支撑时相分别延长有关。

表3 普通路面与冰状路面行走动力学参数表/NTable3 Ordinary road with lcy roads the kinetic parameters/N

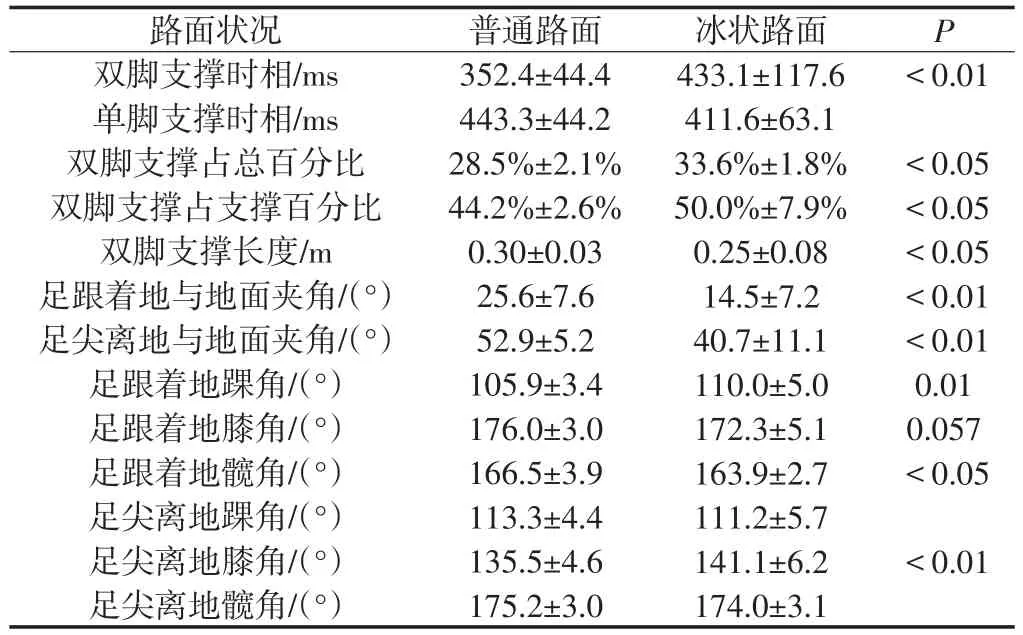

2.2 普通路面行走与冰状路面行走之间双脚支撑期步态参数比较

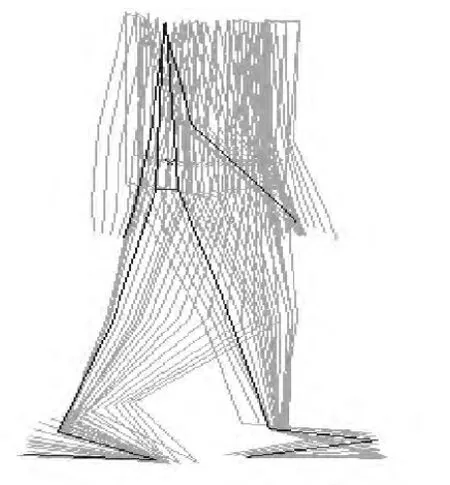

2.2.1 双脚支撑期运动学参数比较 图3、图4分别为同一人在2种地面行走时双脚支撑期内棍图。双脚支撑阶段是行走过程中2足共同作用地面的时间段,此阶段着地脚着地开始对行走中的人体产生支撑作用,离地脚逐渐蹬离地面,前者使人体在行走过程中建立平衡,后者使人体打破平衡。结果表明,冰状路面行走双脚支撑时间比普通路面行走长,单脚支撑时间没有显著差异,这相应增大了双脚支撑占支撑时相的比例。单脚支撑时相实际上也是步态周期中的摆动时相,导致双脚支撑占步态周期的比例增大。冰状路面行走时双脚支撑的长度减小,这是使步长减小的主要原因,也相应减小了身体呈倒摆钟型移动的幅度,加之双脚支撑时间和相应比例的增加,提高了行走的稳定性。

图4 冰状路面双脚支撑阶段示意图Figure4 Zoning and pressure swing foot conditions

图3 普通路面双脚支撑阶段示意图Figure3 Ordinary roads feet support phase conditions

双脚支撑阶段足跟着地瞬间,冰状路面行走时着地脚与地面夹角明显比普通路面小,踝关节角度明显大,髋关节角度明显小,膝关节无显著差异。足跟着地时脚与地面夹角减小,可以增大其在地面的投影;踝关节角度增大是背屈肌收缩幅度增大和提前收缩所致;髋关节角度的减小,说明冰面上足跟着地时着地侧躯干相对靠前,使人体在重新建立平衡时躯干较靠近着地腿;冰面离地脚离地瞬间与地面夹角减小,膝关节角度明显大,可增加离地脚在地面的投影面积;踝关节和髋关节均无差异;膝关节角度增大使离地侧躯干靠前,可使躯干较靠近着地腿(见表4)。由此可见,足跟着地时,脚与地面夹角的减小、髋关节角度的减小;足尖离地脚离地瞬间与地面夹角减小、膝关节角度增大,均能提高行走的稳定性。

表4 普通路面与冰状路面行走双脚支撑期运动学参数表Table4 Ordinary road with icy roads the support double legs of kinematic parameters

冰面着地脚着地时与地面的夹角减小和离地脚离地前与地面的夹角减小,对防滑鞋的选择和设计有科学的指导意义。由于角度较小,增大了与地面的投影,这样就增加了该部位与地面的接触面积和摩擦力,需要鞋底在足后部以及足前部增加一定的面积,还需要在一定程度增加鞋底材料的软度和鞋底纹路的深度。着地腿足跟着地和离地时各关节角度的异同,说明足跟着地时,人体主要是通过踝关节伸肌和髋关节屈肌的调整以及足尖离地时膝关节伸肌的调整来防止滑倒。

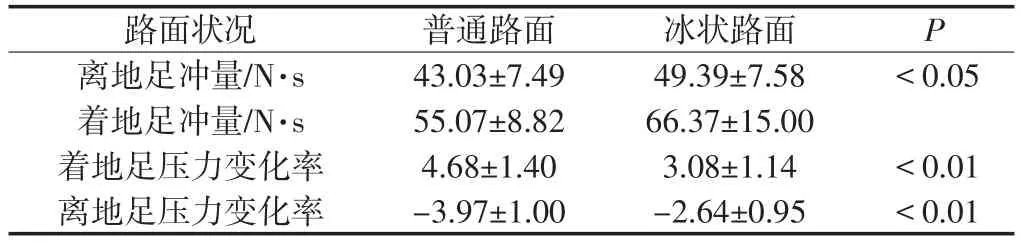

2.2.2 双脚支撑期动力学参数比较 双脚支撑阶段着地脚使人建立平衡,足底产生的摩擦力向后,离地脚使人打破平衡向前行走,足底产生的摩擦力向前。DIXON[17]研究表明,摩擦力由身体施加给地面的压力产生。足底压力的大小决定摩擦力的大小,双脚支撑阶段2脚对地面的作用效果可以通过这个时段内足底压力的累积效应来决定。着地足冲量(N·s)是在一个双脚支撑期内着地足的压力与时间的积分,I=∫f×Δt。离地足冲量(N·s)是在一个双脚支撑期内离地足的压力与时间的积分,I=∫f×Δt。着地足压力变化率是将一个双脚支撑期内着地足压力增大的曲线进行线性拟合,拟合的斜率为其压力变化率。离地足压力变化率是将一个双脚支撑期内离地足压力减小的曲线进行线性拟合,拟合的斜率为其压力变化率。

结果表明,冰面上行走离地脚冲量明显大,离地腿膝关节伸肌作用效果大(见表4)。由于摩擦系数较低,在冰面上行走时需要向前的摩擦力累积效应相对大,由离地脚足底压力产生的较大冲量提供,着地脚冲量无显著差异。着地腿髋关节和踝关节角度特点说明,冰状路面行走时,前者屈肌和后者伸肌共同作用对足底冲量有影响(见表4)。由于摩擦系数较低,冰状路面上行走足后区产生的向后的摩擦力累积效应减小,这样使着地脚向前的滑动增多,容易发生身体后仰摔倒。

同一人在2种地面行走时单个双支撑期的压力曲线表明,冰状路面与普通路面行走相比,单个双脚支撑期时间长,足前和足后区压力变化慢(见图5)。双足压力变化率的绝对值在冰状路面显著性小于普通路面(见表5)。原因是,冰面摩擦系数较低,离地脚打破平衡过程中足前区蹬地压力减小相对缓慢,以此来提高平衡稳定性;着地脚建立平衡过程中,足后区着地压力增大缓慢,以此适应光滑的地面,防止滑倒的发生。

表5 普通路面与冰状路面行走双脚支撑期动力学参数表Table5 Ordinary road with icy roads the support double legs of kinetic parameters

图5 2种路面双脚支撑期压力图Figure5 Two kinds of surface pressure chart support double feet

由冰状路面行走双脚支撑期内足底压力变化特点可知,在选择和设计防滑鞋时,鞋底足跟部和足前部应如上所述。此外,2足冲量的特点说明,足跟部和足前部的鞋底纹路和材质还应略有不同,足跟部与足前部相比,鞋底相对面积应较大、鞋底纹路应较浅而且材质应较硬,这样可以减小足跟部冲量的损失而达到增大鞋底摩擦力的效果,从而降低滑倒状况的发生。

3 结论与建议

3.1 结论

(1)冰状路面双脚支撑在支撑阶段及步态周期所占的比例分别增大5.1%、5.8%,使得步态周期延长;足底MaxCOPy减小,导致人体在矢状面内移动幅度减小。

(2)冰状路面复步长缩短导致平均步速减小,减小了身体呈倒摆钟型移动的幅度,提高了行走的稳定性。冰状路面足跟着地时和足尖离地时与其投影之间的夹角具有非常显著性的差异(Plt;0.01),增大了地面投影面积,也提高了行走的稳定性。

(3)冰状路面足跟着地瞬间踝关节角度增大、髋关节角度减小,使得同侧躯干靠后,足尖离地瞬间膝关节增大,使得同侧躯干靠前,是导致人体滑倒的2个因素。

(4)冰状路面足前区、足后区最大压力均显著性地减小(P<0.01)。足前区出现在足尖离地阶段,使足底产生向前的摩擦力积累效应减小,导致着地脚向后滑动增大,造成人体前倾摔倒。足后区出现在足跟着地阶段,使足底产生向后的摩擦力累积效应减小,导致着地脚向前的滑动增多,造成人体后仰摔倒。

3.2 建议

(1)应加强身体在矢状面的控制,在足尖离地瞬间,同侧躯干适当前倾,使人体重心投影处于支撑面内,增强行走的稳定性。

(2)应加强小腿三头肌、股四头肌、臀部肌肉的离心收缩和胫骨前肌、股二头肌、髂腰肌的向心收缩的能力训练,特别是加强这些肌肉的绝对肌力和神经控制能力。

(3)在防滑鞋的选择和设计方面,足跟部和足前部鞋底面积应相应增大,纹路应加深,选用的材料应较软而且能吸收一定水分。此外足跟部相对于足前部要略有不同,相应的面积较大、纹路较浅及材料较硬。

[1]JOH A S,ADOLPH K E,CAMPBELL M R,et al.Why walkers slip:Shine is not a reliable cue for slippery ground[J].Perceptionamp;Psychophysics,2006,68(3):339-352.

[2]JUDITH.Comparison of utilized coefficient of friction during different walking task in persons with and without a disability[J].Gateamp;Posture,2005,22:82-88.

[3]RAOUL.The validity and reliability of a portable slip meter for determining floor slipperiness during simulated heel strike[J].Accident Analysis and Prevention,2003,35:211-225.

[4]PERKINS P J.Measurement of slip between the shoe and ground during walking.Walkway surfaces:measurement of slip resistance.In:Anderson,C,Senne J(Eds),ASTM STP649.American Society for Testing and Materials[J].Philadelphia,1978,24:71-87.

[5]RACHEL A B,MICHAEL J P,TAMMY M.Foot displacement but not velocity predicts the outcome of a slip induced in young subjects while walking[J].Journal of Biomechanics,2000,33:803-808.

[6]洪友廉,王琳,周继和,等.有鞋带跑鞋和松紧鞋舌跑鞋跑步主观舒适度、足底压力和后足运动参数比较[J].中国运动医学杂志,2011,30(7):613-617.

[7]ROY T H,GABRIEL Y F.Efficacy of motion control shoes for reducing excessive rearfoot motion in fatigued runners[J].Phus Ther Sport,2007,8(2):75-81.

[8]DIXON S J.Use of pressure insoles to compare in-shoe loading for modern running shoes[J].Ergonomics,2008,51(10):1503-1514.

[9]HAGEN M,HENNING E M.Effect of different shoe-lacing patterns on the biomechanics of running shoes[J].J Sports Sci ,2009,27(3):267-275.

[10]FREY C.Foot health and shoewear for women[J].Clin Orthop Rrlat Res,2000,372:32-44.

[11]COHEN H,COHEND.Perceptions of walking surfaces lipperiness under realistic conditions,utilizing a slipperiness ratingscale[J].Journal of Safety Research,1994,25:27-31.

[12]CLARKE T E,FREDERICK E C,HAMILL C L.The effects of shoe design parameters on rearfoot control in running[J].Med Sci Sports Exerc,1983,15(5):376-381.

[13]HINTERMANN B,NIGG B M.Pronation in runners.Implications for injueies[J].Sports Med,1998,26(3):169-176.

[14]THURMON E.Age-related slip avoidance strategy while walking over a know slippery floor surface[J].Gaitamp;Posture,2007,1:142-149.

[15]郝卫亚,陈亚,胡水清.儿童倒走足底压力的分布特征研究[J].力学与实践,2008,30(3):56-59.

[16]毛宾尧,贾学文,郑菲蓉,等.行走和站立时足底应力分布研究[J].中国矫形外科杂志,2002,10(12):1211-1213.

[17]DIXON S J.Use of pressure insoles to compare in-shoe loading for modern running shoes[J].Ergonomics,2008,51(10):1503-1514.

Gait Analysis of Walking on Icy Road and Normal Road in Winter

LOU Yantao1,2,WANG Zhen3

(1.School of Human Sports Science,Shanghai University of Sport,Shanghai 200438,China;2.School of Human Sports Science,Shenyang University of Sport,Shenyang 110102,China;3.Winter Sports Management Center,State General Administration of Sport,Beijing 100044,China)

There is little research in gait analysis of walking on icy road in China.We studied it and tried to understand the icy road and normal road differ⁃ence in plantar pressure distribution.The purpose is to find the way to decrease the possibility of slip and landing and to give advice to the design of shoe.Us⁃ing biomechanical method and statistic method the 15 healthy young men who walked on icy road and normal road without protection were studied.The double support phase is studied too.The results of walking on icy road illustrated that the time of double support and support was longer,distance for support and dou⁃ble step was shorter,the maximal distance for center of foot in Y axis was shorter,the angle between landing foot and ground was smaller,ankle angle was big⁃ger,hip angle was smaller,the angle between leaving foot and ground was smaller,knee angle was bigger,maximal force under forefoot and heel was small⁃er,impulse under forefoot of leaving foot was bigger,force change rate for two areas was smaller.We should strengthen the body control in the sagittal plane,at toe off moment,the ipsilateral trunk suitable current tilt,the centre of gravity of body surface projection in support,enhance the stability of walking.We ad⁃vise it needs to enhance the training for muscle around hip and ankle in landing leg and muscle around knee in leaving leg.We need to increase the area of sole for heel and forefoot.The line under the sole should be made deeper.It needs to choose the soft and drinking material;In addition,compared with the front of the foot,the foot heel area is larger,distress is shallower and the material is harder.

icy road;gait;double support phase

G 804.6

A

1005-0000(2014)01-056-05

2013-09-31;

2013-12-25;录用日期:2013-12-26

辽宁省教育厅一般研究项目(项目编号:L2013442)

娄彦涛(1979-),男,河南开封人,讲师,在读博士研究生,研究方向为运动生物力学理论与方法。

1.上海体育学院运动科学学院,上海200438;2.沈阳体育学院运动人体科学学院,辽宁沈阳110102;3.国家体育总局冬季运动管理中心,北京100044。