董其昌 谁说靠模仿不能成大师

2014-05-10吴丽芝

吴丽芝

作为中国美术史上极具争议的人物,董其昌的复杂性已经被后辈至现代的种种研究充分证明。清代王原祁在《雨窗漫笔》中称董其昌在画坛上的功绩“犹文起八代之衰”,近代徐悲鸿则说“董其昌、陈继儒才艺平平,吾尤恨董断送中国画二百余年,罪大恶极。”毁誉两极,可见其争议之大。高居翰依靠文献、作品、随笔及画作中的题识等信息,客观真实地再现了董其昌其人其事其画。

黑白之辨

如果把高居翰对中国晚明绘画的研究当作一出戏剧,那么董其昌必然是其中绕不开的主角之一。明世宗嘉靖三十四年即公元1555年,松江府东北滨海的小镇董家汇,一名男婴出生在寒微清贫的董家。少年时的董其昌因为没有财力为自己名下绵薄的田产赋税,背井离乡来到松江府城华亭求学。高居翰从董其昌“吾学书在十七岁时,先是吾家仲子长名传绪,与余同试于邑,邑守江西衷洪溪以余书拙,至第二,自是始发愤临池矣”的相关文字里找到他下定决心研习书法和绘画的直接动因,由此董氏开始研读书画史,对所能见的古书画精品进行钻研和临摹。

高居翰又在相关史料的记录中发现董其昌虽位居第二,却名声在外,并结交了陆树声、顾正谊、莫是龙、项元汴等松江及其他地方上的乡宦文绅。还发现董氏爱好广泛,除了书画创作和理论外,对禅宗也很是热衷,常常与好友陈继儒造访佛寺,研读佛经,参禅打坐,并遇到了新儒家“狂禅”思想倡导者李贽,李贽见董氏年轻有才气,鼓励他继续研究哲理。由此高居翰总结出“狂禅”学说对董其昌的心智发展颇有益处,也为董氏对于绘画的研究提供了哲学性的结构。

功夫不负有心人,董其昌在33岁的时候通过了举人考试,并于次年中得进士。自此,董其昌完成了平民寒士到官宦举第的晋级。通过史料考据,高居翰发现由于晚明政局无常、世事波谲云诡,董其昌在长达40余年的政治生涯中或隐或仕,多次婉拒授官,乞休归家,游山玩水,寄情书画,可谓以进退之道应对人生风雨。

但是在《上海地方志》中,高居翰又看到了功成名就的董其昌的另一面。据《上海地方志》记载:“明朝万历年间,中国杰出书画家董其昌教子不严,其次子董祖常倚仗父势,横行乡里,强抢民女,因侮辱殴打范姓秀才,激起公愤,酿成了震惊朝野的‘民抄董宦事件。”《民抄董宦事实》、《黑白传》两本书中也有关于董其昌在家乡“争怨”、“积愤成仇”的详细记述。然而在《四库全书》的明史中记载的则是另外一派完全不同的意见。明史认为,董其昌在为官时刚正不阿,得罪了朝廷中的恶势力,被恶势力炒作鼓动起了民变。

其实,关于董其昌是“黑”还是“白”,史学界也争议不断。《上海地方志》的记载是具有代表性的“黑”色意见,与《民抄董宦事实》、《黑白传》两本书的意见基本一致。但是高居翰并没有陷入到黑白之论中,他认为这一类褒贬不会影响到他研究的课题,他更加愿意从政治史和社会史的种种材料中发掘它们和董其昌绘画生涯及绘画风格的关联。

“仿”成大家

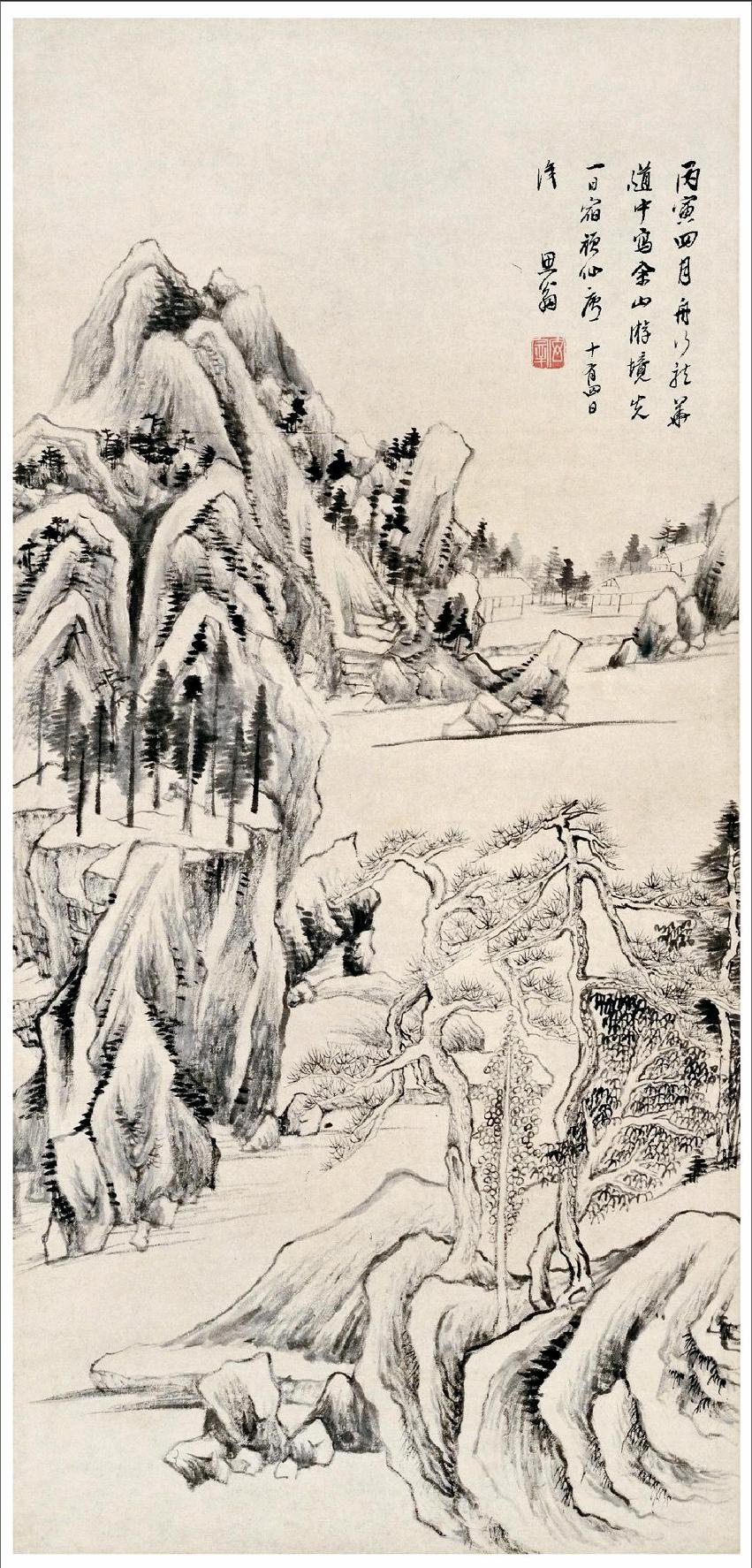

高居翰对董其昌大量的画作进行研究,发现传世的董氏作品基本上是他脱离临仿阶段之后的作品。并通过大量文献和现有作品反推出董其昌早期的作品在古人的画风之间来回变换,以敬古为由,进行各种风格的实验。

董氏将自己归为南宗之派,师仿的对象也多是南宗先辈。1596年,他在黄公望的《富春山居图》卷上题跋:“获购此图藏之画禅室中,与摩诘‘雪江共相瑛发。吾师乎!吾师乎!一岳五丘,都具是矣”,铿锵激昂之情溢于言表。他也师仿董源、倪瓒、王蒙等其他画家。《葑泾访古图》可以视为他第一件独特而成熟的作品。高居翰的老师罗越对于这种风格是这样描述的:“在传统陈腐的技法窠臼当中,他(董其昌)营练出了一套新颖的山水形象,其特质与力度即在于山水形象本身的抽象性:莫可名状的物质形体被安排在一个杂乱无秩序的空间之中。”关于画中塑造岩块的光影手法,高居翰大胆地提出了一个假设:“他(董其昌)跟当时代其他的画家一样,或许也受到了欧洲铜版画中的明暗对照法影响”。虽然没有实质性的证据,我们也不妨考虑一下这样的现象。

高居翰在研究董其昌1616年之后几年的作品时,感觉到董氏的画较之早期有了明显的内在演变。“民抄董宦”发生后,董其昌为此事遭受了惨痛的损失,年逾六旬的他不得不大量地创作书画以维持自己和家人的生计。这一阶段正是董其昌对自己的绘画技巧和表现力充满信心的时期,之前实验性的尝试已化为更加稳定的秩序感,大抵绘画有了更多的慰藉作用,而不仅仅是当初的山水情绪。他这一时期的山水图,较之此前格局更为宏伟,树木稠密,趣味盎然,这些树好像被赋予了神奇的力量,给人以持续的视觉兴奋感。高居翰在董其昌论画的笔记中找到这些神奇力量的来源:“画树之法,需专以转折为主,每一动笔,便想转折处,如习字之于转笔用力,更不可往而不收。树有四枝,谓四面皆可作枝着叶也。但画一尺树,更不可令有半寸之直,需笔笔转去,此秘诀也。”通过对这一阶段作品的研究,高居翰感觉到董其昌在试图建立一种新的秩序,一种不同于自然主义的秩序。他说董其昌“持续从古人的风格入手,逐渐剥除自然主义的外衣”。这与同时代的张宏恰好相反,如果说张宏是横向的扩展,沿用传统格局贴近自然原貌,那董其昌便是纵向的延伸,要连接起不同的时代,建立自己的“自然”王国。

缘自艺术创作上的炉火纯青和更多的赋闲时光,董其昌晚年留下了大量的作品。高居翰把董氏晚期作品和早期、中期做比较,有了自然的结论:董氏最后几年的山水比较轻松和缓,有持续的新构图,中期创作时画面的不安感已消失殆尽。晚年的董其昌挥别旧有的风格,一再创新,他仿古的方式极为自由,俨然形成了自己的一套创作实践和理论。高居翰将其称为“创意性的摹仿”。董其昌力行仿古,结果使得他的山水远离自然主义色彩,并且与模仿自然的做法相对立。他在自己的论述中倡导画家“初以古人为师,后以造物为师”,在他看来,自然和古人的传统在画家心中才能同时存在,他更进一步说:“画家以古人为师,已自上乘。进此,当以天地为师。每朝看云气变幻,绝近画中山……看得熟,自然传神。传神者必以形,形与心手相凑而相忘。”董其昌的“仿”理论,不仅受到自己创作的影响,也受到先辈的影响,他写道:“巨然学北苑(董源),元章(米芾)学北苑,黄子久(黄公望)学北苑,倪迁(倪瓒)学北苑。一北苑耳,而各各不相似”,拉上前人为自己“仿”的理论增加说服力,“仿”成为创造性的继承。结合前人风格,自成一家的创作理念早在郭熙的画论里就出现了,“大人达士,不局于一家,必兼收并览,广义博考,以使我自成一家,然后为得。”高居翰赞叹董氏通过数十年的探索和追求终于“集其大成,自出机杼”。

历史使然

董其昌的“南北宗论”对后世影响巨大且引起了相当的争议。高居翰认为董其昌很有创见地把禅宗二派的分法引进画史,将唐至元代的绘画按画家的身份、画法、风格分为文人画与行业画两类,画坛因此分为南宗、北宗两大派系。南宗是文人画,类似于禅宗的“顿悟”,以王维始用“渲淡”为代表,传至张璪、荆浩、关仝、董源、巨然、郭忠恕、米家父子及至元四大家;北宗是行家画,如同禅宗的“渐悟”,以李思训父子着色山水为代表,流传为宋之赵傒、赵伯驹、赵伯骕以至马(远)夏(圭)辈。对于董其昌推崇南宗的文人画、贬抑北宗的行家画的做法,高居翰通过对当时社会及画坛的处境的梳理,以之为历史的使然。

在高居翰看来,中国山水画历史悠久、精彩纷呈,但由于“述而不作”的习惯,山水画研究缺少较为系统的论述和归纳,董氏的“南北宗论”迈出了重要的一步。高居翰不对董其昌的南北宗论过分地褒扬贬斥,而是将董氏的一生看做一个整体,像还原魔方一样,细细地、有条不紊地接近真实,呈现董氏论说的背景及可能性。

总体看来,董其昌的心态、品行、个性、画风、画论等是复杂的。面对如此复杂的艺术史个体,高居翰既不一味肯定,也不全盘否定,而是时而置于诡谲的晚明环境、时而游走于悠长的中国画史、时而立于宏大的世界艺术景观来对其进行全面、客观的分析和叙述,以图建立“真正客观的艺术史”。他把自己对董其昌的研究形容为像是用望远镜在观望,一开始会看到两个影像,一个是历史当中的董其昌,一个是艺术史里的董其昌。困难的是要把这两种影像调聚成一个完整而全面的人形,而高居翰逐步清晰地完成了这种影像的调聚。

/ 高 居 翰 和 他 17 世 纪 的 朋 友 们 /

董其昌的画作展现了许多紧张拉锯和暧昧的特质:他一方面建立井然有序的结构,另一方面却又将此结构解除;他一方面固守传统,一方面却又极端偏离传统。他为画家们开启了新的风格领域,他们不但追随他,并且建立了一套正统,但最后却使得有些画家觉得窒碍而难以喘息。