落满寒霜与玫瑰的道路

2014-05-08

1960年5月30日,帕斯捷尔纳克在俄罗斯一个小村庄里溘然长逝。那时,广袤的俄罗斯大地还禁锢在专制如铁的空气里。那个季节,本该草木返青、鲜花如蝶,但紧张而沉闷的强权让春天也望而却步,笼罩在人们心头的巨大阴霾像漫长的黑夜经久不散。

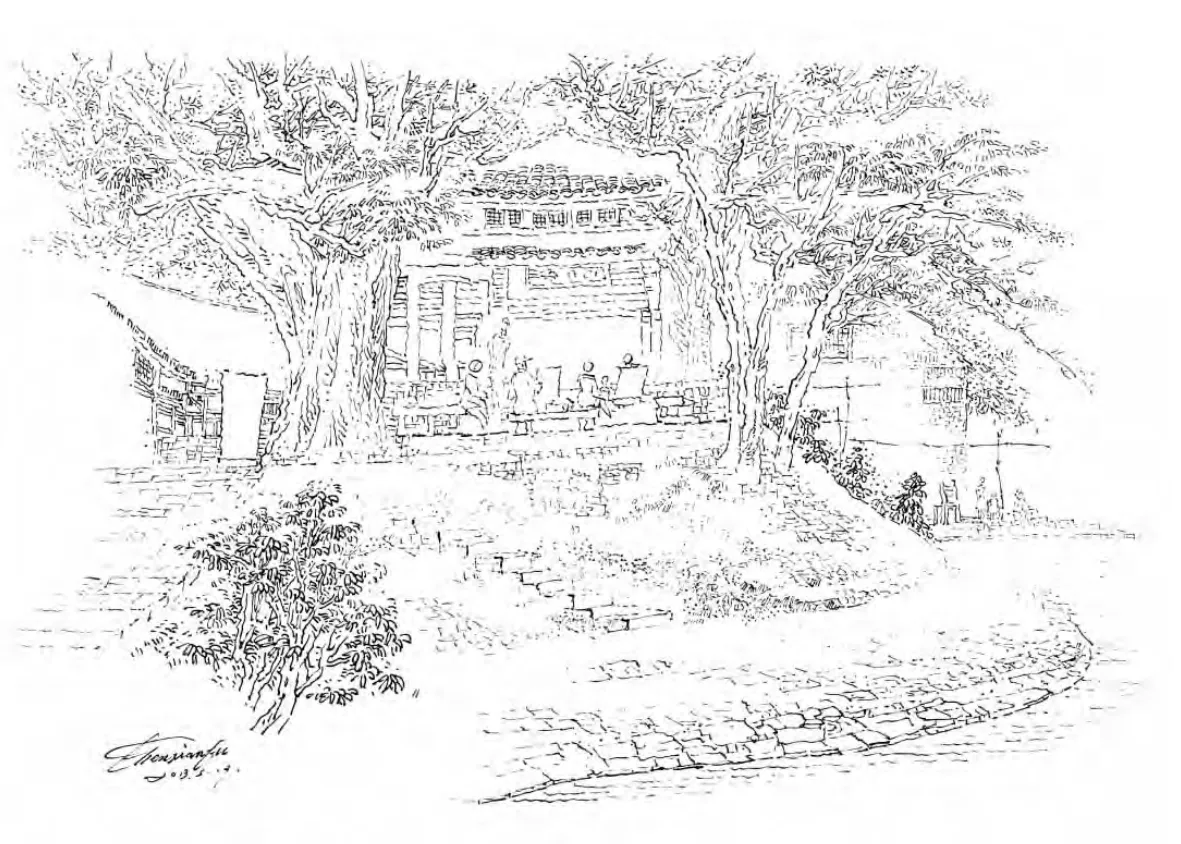

这位两年前即获得诺贝尔文学奖殊荣的文学巨匠的逝世,并没有激起苏联方面任何波澜。相反,有许多人如释重负,这个与革命与国家“大好形势”格格不入的异己分子,总算永久离开了。官方报纸在一个角落里刊登了一则小得不能再小的讣告:“文学基金会会员帕斯捷尔纳克逝世。”在他们心目中,帕斯捷尔纳克的名字前面不配加上“诗人”、“作家”这样的头衔。官方不允许举行追悼仪式,但有许多读者自发来到帕斯捷尔纳克生活的作家村,他们在村庄的墙上、路灯杆子上、绿地的石头上贴出一首首纪念帕斯捷尔纳克的诗,警察闻风而动,迅速揭掉纪念诗稿。警察的身影一离开,随即又会有连片的纪念文字冒出来,像一股强大的魔力催生出的花朵,摘去一片,紧接着又是连绵的一片。确实,评价一个人的生,只能在死后,但死后的名声,又要借助最普通大众的良知去衡量的。

帕斯捷尔纳克下葬的那一天,无数人从四面八方赶来与他告别。在送葬队伍中,有一个女人显得有些特别,她始终走在人群后面,远远地跟着送葬队伍向前移动。她迫切想走到队伍前面去,靠近灵柩,以最亲近的方式送别这个亲爱的伟大的灵魂。但仿佛又有一股无形的力量阻碍着她的脚步,她只好亦步亦趋跟在队伍后面,一遍遍听见自己的心发出痛苦的饮泣,她是帕斯捷尔纳克的红颜知己伊文斯卡娅。

闻听作家去世的消息后,伊文斯卡娅第一时间赶到他家,但她进不了门,由于她与作家的亲密关系,帕斯捷尔纳克的夫人奈豪斯将她拒之门外。伊文斯卡娅心如刀割,她多想再见他一面,再一次抚摸他染满霜雪的两鬓,再一次凝视他沉睡后安然合上的眼睑,再一次亲吻他智慧而光洁的额头,再一次握紧他此刻业已冰凉的手指……但伊文斯卡娅无法做到这一切,残酷的死亡让他们阴阳两隔,而更残酷的人世的偏见又将她挡在门外。

不过,那天傍晚伊文斯卡娅并未远离她心爱的人,她在院子里的篱笆旁,在离他几墙之隔的地方站了整整一夜,她用这样的方式送别心爱的人。她想帕斯捷尔纳克一定会看见自己,这样他才不会形只影单地去往遥远的天国。那个夜晚很短暂,短暂得让她有恍然隔世之感,从今往后,他们即成永别,还有许多话来不及说,他就猝然离开,她要送他,但仅仅剩下站立在夜空里的自己。如果时间可以无限延长下去,她愿意这样站成一棵树,日日夜夜望见他。那个夜晚又无比漫长,星光遥远,夜风里浸透了疼痛。伊文斯卡娅来得及回忆他们相逢之后的十年时光,那些创痛与幸福,那些泪与笑,那风雪肆虐的旷野里相携而行,那阴雨连绵的寒夜里点灯守候,他们走过了多么漫长的来路,甚至要长过许多人的一辈子。

伊文斯卡娅回忆开启的地方,也是帕斯捷尔纳克生命最后跌宕起伏的13年。

时间回到1947年,那一年,帕斯捷尔纳克已开始着手写作长篇小说《日瓦戈医生》,这是帕斯捷尔纳克一生中最宏大的作品,也是一部注定要影响他整个人生命运的作品。而几乎与此同时,帕斯捷尔纳克邂逅了伊文斯卡娅。由此一部书和一个女人,开启了帕斯捷尔纳克生命里诸多不为人知的意义,邂逅伊文斯卡娅的时候,帕斯捷尔纳克已在漫漫的荆棘路上历经寒凉。

20世纪20年代后期,帕斯捷尔纳克备受攻击,他的诗歌创作依然没能跟上“大时代”的节拍。其实许多年后,如果我们再往前追溯帕斯捷尔纳克的生命历程,我们会发现帕斯捷尔纳克从小出生在一个艺术氛围浓郁的家庭:父亲是莫斯科美院的教授,母亲是著名的钢琴家,师从钢琴大师鲁宾斯坦。而他在少年时代遇见了奥地利诗人里尔克,里尔克的出现像一颗闪亮的启明星,将帕斯捷尔纳克引向文学的星空之下……这样的帕斯捷尔纳克,他的天性里流淌着自然与艺术的情怀,他无法向那些工农兵出身的诗人看齐,无法把诗句硬生生地写成政治的口号。更让人气恼的是他的诗句里还鲜活地涌动着爱情涌动着清泉般流淌的生命气息。这一切,让那些赤诚地爱着主义的被强权洗脑过的同时代作家十分恼怒,对帕斯捷尔纳克诗歌的批评声浪逐日高涨。面对纸和笔,帕斯捷尔纳克无数次想过一个问题:“我的写作还有多少自由的可能性?我还能按照自己的心愿写多久?是十年?是五年?还是一个月?一天?”当然不管他愿不愿意,强大的政治寒流中,帕斯捷尔纳克的诗作已再找不到任何一个角落发表了。幸好他们还没夺走他手中的笔,这是作为一位作家的最后尊严。帕斯捷尔纳克转而从事翻译工作,借此维持生计,令人没想到的是他的翻译同样出色,从《哈姆雷特》到《浮士德》,帕斯捷尔纳克的译本在读者中好评如潮。这样一来,那些道貌岸然的正统作家们又坐不住了,苏联莎士比亚研究者斯米尔诺夫对帕斯捷尔纳克的译文作了公开批评,导致已在出版社排好版的两卷莎士比亚译作取消出版计划。

帕斯捷尔纳克生活的时代留给他的表达空间越来越狭窄了,尽管反复退让,反复地在无数个静夜里向生活举手投降。帕斯捷尔纳克仍然没有想过要放弃为自己的内心写作,就像一只鸟,即便面对猎人的枪口,也没想过要交出翅膀与飞翔的权利。

几乎在政治空气最紧张的那段时间里,帕斯捷尔纳克心中冒出一个念头:我要写一部长篇巨作,以此记录这个正经历着的时代,记录俄罗斯大地上被历史车轮碾压过的痛苦而高贵的灵魂。一开始当他这么想的时候,他几乎被自己疯狂的念头吓了一跳,心里有另一个声音在严厉告诫他:你以为你能按着灵魂的指引来写作吗?那个声音是那么冷峻那么不容置疑。但帕斯捷尔纳克又是固执的,他必须按照自己内心的样子书写,除非他彻底失语或者彻底死去。他相信他要写的长篇是为了偿还自己在同时代人面前负有的一笔巨债,这不仅是他的良知他的责任驱使着去完成的一件事,这也是他的宿命,他无法绕开去。

现在,伊文斯卡娅的出现,让一切变得更为顺理成章,帕斯捷尔纳克的书写已不再是一个人的战斗了。之前帕斯捷尔纳克的婚姻有形无实,有外延无内容,他与妻子的心灵维度相去甚远。伊文斯卡娅就像一泓清泉让他心灵的谷底重新流淌起清澈的溪流。遥迢的文字之路,伊文斯卡娅愿意用生命陪伴他一道往前走。当他遇见伊文斯卡娅的时候,他已完成了《日瓦戈医生》前三章,他邀请伊文斯卡娅来到钢琴家尤金娜家,亲自为她朗读小说章节,帕斯捷尔纳克有浑厚的声音,这声音带着他的文字,也带着他的心,像春风带着细雨抵达另一个灵魂的彼岸。当伊文斯卡娅听完第二章的时候,她禁不住站起来,惊异地跟作家说,你写的拉拉多么像我!这让帕斯捷尔纳克备受鼓舞,他悄悄告诉她,以后我就用你的形象塑造日瓦戈医生的恋人拉拉。就这样,那次朗读会之后,伊文斯卡娅走进了帕斯捷尔纳克的世界,也走进了帕斯捷尔纳克用一生才情书写的长篇巨著《日瓦戈医生》。在帕斯捷尔纳克离群索居的最后年月里,在帕斯捷尔纳克风雨飘摇的人生路上,她是一朵倔强的玫瑰,于荒凉的旷野盛开,让灰云和寒霜浸染的路途始终荡漾着希望和暖意。

《日瓦戈医生》的书写注定是艰难的,写作原本是一件那么安静和不事张扬的事情,但在一个丧失人性自由与思想自由的国度,个人化的写作无疑也会触痛专制政权敏感的神经。官方为了阻止帕斯捷尔纳克的写作想了许多招数,他们不止一次谋划过逮捕他,但据说斯大林见到逮捕材料后说过一句话:不要动这个住在天上的人……这样,帕斯捷尔纳克才在那几年避免了牢狱之灾。当然,他们绝不会就此罢休,他们逮捕了伊文斯卡娅,他们很轻易为她量身定制了一个重大罪名,其实欲加之罪,何患无辞。伊文斯卡娅被警察带走,他们闯进她家,翻箱倒柜将帕斯捷尔纳克的诗集悉数搜出。与伊文斯卡娅相识后,帕斯捷尔纳克随即将自己全部诗集送给了她,这些他在往昔岁月里一字一句的心灵印痕,这些内心的歌唱与回响,都成为一个诗人所能捧出的最珍贵的礼物,成为一束带露的玫瑰。现在,国家的警察们又将这些扉页上写着爱情诗句的诗集退回到帕斯捷尔纳克手中,但帕斯捷尔纳克拒绝接受,他说这是我送给伊文斯卡娅的礼物,是她的私人物品,我无权收回。

在人命如草芥的国度里,只有强大的国家机器运转的轰鸣声,所有角落里幽微的生命的律动和呼喊都是被忽略的,伊文斯卡娅被巨大的漩涡卷进去了。他们没日没夜审讯她,用一千瓦的白炽灯照着她,让她彻夜难眠,他们一次次逼迫她交代帕斯捷尔纳克的反苏言行。他们还编造了最恶毒的谎言,告诉她帕斯捷尔纳克也被抓进来了,他心脏病突发猝然死去,正躺在太平间里。一天深夜,审讯员将伊文斯卡娅关进了太平间,说是为了成全他们最后的相见。那是怎样的夜晚呢?伊文斯卡娅在弥漫着死亡气息的地狱里,独对几十具尸体,心中承受着爱人已死的伤痛。伊文斯卡娅在绝望中摸索着,她撩开一张又一张覆盖在尸体上的白布,借着惨淡的月光,一个又一个辨认。几乎每一次,伊文斯卡娅的心跳都会停下来一会儿,等到确认面前这个冰冷的尸体不是帕斯捷尔纳克,她才重新开始呼吸。几十具尸体全部辨认下来后,伊文斯卡娅彻底瘫倒在地上,月光像冰冷的雪,静静地落下来,冷彻肺腑。清晨还是到来了,在漏进地下室的阳光里,伊文斯卡娅才惊觉这死亡之地的囚禁是一个恶毒的谎言,她的作家并不会轻易如他们说的那样死去。伊文斯卡娅重新活过来,在自己的心里一点一点积攒起勇气。此刻,她的腹中正怀着他的孩子,通过这个小小的生命,通过某种神秘的力量,她能感觉到他的拥抱和凝望,他并没有死,伊文斯卡娅就有无穷的力量让自己活下去。

后来,他们得知她怀有身孕,径直把她送入了劳改营。伊文斯卡娅在劳改营里刨土、翻地、挑水……干所有壮劳力都干的重活,她终于没有保住他们共同的孩子,强权之手亲自扼杀了这历经波折结出的爱情果实,爱情却是无法被扼杀的。整整五年,一千八百多个日日夜夜,帕斯捷尔纳克和伊文斯卡娅再无法相见,他只能不断地把自己的念想一次次写进诗句,写到日瓦戈医生深爱的拉拉身上。要是说,一开始写作《日瓦戈医生》更多是作家良知的选择,而此刻,写作《日瓦戈医生》已成为作家托付满腔深情的需要。他必须不断往下写,千疮百孔的生命才能得到修补,他也必须不断往下写,才能借助文字抵达她在劳改营里受难的灵魂。他们越是霸道和灭绝人性,他越是要在文字的长路上安放温暖和明亮的灯盏。

五年之后,伊文斯卡娅从劳改营里出来,谁也无法想到她经历过怎样的折磨,谁也无法想到是什么支撑她度过暗无天日的时光。但令人惊讶的是凌辱和伤痛都没有将伊文斯卡娅打垮,这个女人的生命有着无比坚韧的强度和无限惊人的弹性。等到再次相见,出现在帕斯捷尔纳克面前的伊文斯卡娅依然如昨,依然像过去一样温和隐忍,依然像过去一样深邃宁静。诸多的磨难都被她静静消融了,就像春天消融冬雪,江河消融泥沙。强权可以夺去身体的自由,却不能更改心灵的走向,可以限制生命的外在种种,却不能更改灵魂的颜色。

五年光阴,有着残酷的漫长,他们在两条不同的路上承受着各自的绝望,但他们又以另一种方式无限生机地生长在彼此心里,日日夜夜分分秒秒地枝繁叶茂。

种种阻拦与非难都未能最终阻挡帕斯捷尔纳克写完《日瓦戈医生》,近十年的书写,到1956年,帕斯捷尔纳克完成了这部浸透心血的长篇巨作。但他忽略了一个技术性难题:《日瓦戈医生》根本无法出版。当帕斯捷尔纳克将书稿寄给著名的《新世界》杂志时,编辑部否定了小说,还附了一封义正辞严的联名批评信,谴责小说中存在严重的反苏反人民倾向,紧接着文学出版社也否定了这部小说。十年的长途跋涉,等走到终点时一下子没路了。帕斯捷尔纳克突然感觉到一种深入骨髓的迷惘,这是看不清方向的迷惘,是对自己长途跋涉的怀疑。但伊文斯卡娅并没有这样的失望,她相信一定会有拨云见日的一天。伊文斯卡娅携带着厚厚的书稿在一家又一家出版社间奔走,但一家家出版社都断然拒绝了。无奈之下,她又将书稿再次寄到文学出版社,恳请文学出版社出版这部作品,作家本人将允许编辑任意删改。而同时,为书稿四方寻找出路的伊文斯卡娅见到了意大利书商费尔特里内利,她把书稿也给了费尔特里内利一份。帕斯捷尔纳克与伊文斯卡娅都没想到,在俄罗斯处处受阻的书稿,到了费尔特里内利那里却是如获至宝。更多时候,帕斯捷尔纳克的目光是向内看的,但其实在万里禁锢的土地之外还有更广阔的天空。只是一个新的问题开始困扰帕斯捷尔纳克,他心里有说不出的滋味,总觉得这样一部书首先应该在自己的国家出版,才是一件心安理得的事。说白了,帕斯捷尔纳克心里一直无法放下他的俄罗斯情节。但接踵而来的问题是《日瓦戈医生》无法在苏联出版,哪怕删节版也不行。当然,他们同样不允许《日瓦戈医生》的书稿流入异国,这要比书稿在国内完整出版更让人无法容忍。

事情惊动了越来越多人,那些卫道者、那些伪善者、那些投机者都站出来了,一直到苏斯洛夫也按捺不住了,苏斯洛夫是苏联最富盛名的共产主义活动家,是苏联最忠贞不渝的红色思想家,1947年起曾担任苏联中央书记,主管整个国家的意识形态。在40年代末到70年代的近30年时间里,苏斯洛夫几乎干预了这个庞大的社会主义国度在哲学、社会学、文学艺术等思想意识领域的所有事件。现在这个冷酷而又有思想洁癖的高层人物开始意识到《日瓦戈医生》手稿流入意大利书商手中的严重性,苏斯洛夫要求帕斯捷尔纳克以修正书稿的名义向书商费尔特里内利索回书稿。帕斯捷尔纳克迫于强大的政治和精神压力,致电意大利书商,谎称自己要改动小说中的部分章节。费尔特里内利却没有把书稿寄回,他清楚知道苏联方面的紧张局势,也清楚知道书稿一旦回到苏联,一部旷世著作就将灰飞烟灭,作为一个资深的出版商,费尔特里内利是懂书的,他堪称是《日瓦戈医生》的知己,他固执地希望这部书能在自己手里出版。

苏斯洛夫决定亲自飞往意大利首都罗马,请求意大利共产党书记出面调停此事,以便索回《日瓦戈医生》书稿,因为书商费尔特里内利是意大利共产党党员。一个国家的顶层人物为了一部小说手稿如此紧张,并兴师动众亲自出访他国,这样的事情在整个文学史上都是罕见的。有意思的是费尔特里内利抢在苏斯洛夫抵达罗马前果断地退了党,他成了一个没有党派的公民,他的身份仅仅是书商了,这样即使苏斯洛夫似乎也一下子有力无处使了。费尔特里内利迅速地组织了翻译家,迅速地安排《日瓦戈医生》的出版流程,迅速地让责任编辑将书稿交付印刷厂……他知道书稿变数太多了,必须赶在更大的变数到来前付梓,让书进入市场,进入千千万万读者手中,事情才能尘埃落定。

1957年底,《日瓦戈医生》在意大利出版,就像一颗雪被下封冻良久的种子,终于破土而出。紧接着英国、法国、德国,也相继迎来《日瓦戈医生》的译本……一本企图被重门禁锢的书,一部企图被寒冰封冻的书,仿佛一夜间长出了翅膀,获得了飞翔的能力。到1958年,短短几个月间,《日瓦戈医生》已成为西方世界里最畅销的书,没有之一。

苏联的领袖们很愤怒,苏联领袖们愤怒是因为苏斯洛夫这样的大人物出马居然也无法阻止一部小说出版,这让伟大的至高无上的社会主义老大哥情何以堪?而《日瓦戈医生》所释放出的种种个人主义甚至蔑视大革命的不良倾向又将带来多大的毒害?苏联人民也很愤怒,苏联人民愤怒是因为他们习惯了急领袖所急,恨领袖所恨,怒领袖所怒。

很快地,帕斯捷尔纳克成为众矢之的,要是说先前高层对他书稿的阻止对他的批判还是相对克制和容忍的话,现在所有人的耐心几乎不约而同地耗尽了。报纸上开始连篇累牍地出现抨击《日瓦戈医生》的文章,其实几乎所有写批判文章的人都没能够读完《日瓦戈医生》,甚至都未见过这本在国外疯传的书。这大概也是漫长一个时期强权世界的本质,所有人用整齐划一的步子前进,用修剪得比冬青树的枝叶更为规整的思想思考,用同一价值观下的无意识的喉咙说话。这样集体无意识的愤怒像潮水一样扑打而来,先是冲击作品,再是冲击作家本人。那些日子,帕斯捷尔纳克陷入到一种深切的恐惧中去,仿佛一个不识水性的人乘坐一条独木舟飘向汪洋,周遭怒涛汹涌,小舟随时有被覆灭的危险。帕斯捷尔纳克已很少上街,甚至都很少在居住的作家村出现。他只在黄昏临近时分,偶尔出去散步,他往往选择走向人际罕至的田野,一个孤寂的背影在俄罗斯冷冽的风里踟蹰。那些平日里熟悉的作家们见了他也已不再招呼,因为他是异数,是苏联的叛徒。只有伊文斯卡娅陪伴他,伊文斯卡娅不断地把《日瓦戈医生》的消息带给他,几乎每一次见面,伊文斯卡娅都要在他耳边重复那句话:你要相信,《日瓦戈医生》一定会有俄文版,一定会被后来的人接受,一定会成为不朽经典。有一些细小的温暖就这样重临帕斯捷尔纳克日渐冰冷和荒芜的心灵,让他的心在飞雪弥漫的日子里也没有变成冻土。

他无法想见《日瓦戈医生》已像信念一样落尽了无数心灵,他也无法想见文字的力量是最坚固的政治防线和最密闭的铜墙铁壁都无法阻挡的。

1958年10月23日,收获之秋,瑞典文学院宣布将该年度诺贝尔文学奖授予帕斯捷尔纳克。这是至高无上的荣誉,同时又仿佛是世界对一个强权体制的无情嘲弄。我们无法明白,瑞典文学院那群固执己见的老头们出于何种真正的意图作出这样一个决定,但显然他们将一顶文学桂冠授予一位名至实归的文学巨擘是一件富有眼光的事,往后无数读者的评判和时间最终的裁决将证明这样的选择是英明的。

不过瑞典文学院的所有人都没料到,这个看似至高无上的桂冠之于帕斯捷尔纳克绝不是一件幸事,并且将给他的生命带来莫大的冲击。

尽管得知消息的时候,帕斯捷尔纳克喜不自禁泪流满面,他致电瑞典文学院,电文中用了一连串这样的词语:我无比感激、激动、光荣、惶恐、羞愧……这真正是百感交集的滋味。所有欣喜仅仅限于那个夜晚,第二天一早,苏联作协主席费定来到帕斯捷尔纳克家,他推门而入,小跑着冲到帕斯捷尔纳克的书房,神情紧张,如临大敌,要求帕斯捷尔纳克立即声明拒领诺贝尔文学奖,否则苏联作家协会将开除他的会籍,并要求他立刻跟自己走一趟,苏共中央文艺处处长要找他谈话。谁也不知道后来的谈话是怎样进行的,那天早晨帕斯捷尔纳克并没有去见中央文艺处处长,只有费定一脸恼怒地离去,而帕斯捷尔纳克则心脏病突发,一头栽倒在地板上。

醒来后,帕斯捷尔纳克开始给苏联作协写信,说自己无权拒绝这至高无上的荣誉,但决定把诺贝尔奖金捐给保卫和平委员会。他说他相信这么做一定会被作协开除作家会籍。他说,你们可以枪毙我,将我流放,你们什么事都干得出来,但我预先宽恕你们,因为20年后,你们一定得为我重新正名。

但上面那封给作协的信并没有发出,写完这封短笺的时候,帕斯捷尔纳克已大汗淋漓,他本打算决一死战的心里突然升起一股说不出的冷来,他想起了他的家人、孩子,想起了伊文斯卡娅,想起她在劳改营里漫长的五年的时光,想起她迄今仍然被他们限制了工作……这些亲切的面孔在他脑海里一一闪现,他又想到了无穷无尽的监视、大清洗、杀戮、残酷的镇压,那些被大雨冲走的血迹又重新在他眼前凝成一团巨大的暗红色的阴影,这一切都让帕斯捷尔纳克不寒而栗。

他慢慢地把那封信压进了抽屉,他拨通了伊文斯卡娅的电话,他并不是具体地要听她说什么,他只是想听听她的声音。挂下电话后,帕斯捷尔纳克觉得自己的心格外疼痛也格外通透,许多决定就在那一刻下了。他脚步坚定地走向邮局,给瑞典文学院拍了份电报:“鉴于我所从属的社会对这种荣誉所作的解释,我必须拒绝这份授予我的,我根本不配领取的奖金。望勿以我自愿拒绝而不快。”同时,他给苏共中央发了份电报:“恢复伊文斯卡娅的工作,我已拒领诺贝尔文学奖。”

诺贝尔文学奖激起的风波并未就此平息,你无法想象,一个并不带有过多政治色彩的奖项,在特殊年代特殊的国度会有那么大的误读。在伟大而专制的苏联,人们更深信诺贝尔奖是西方世界投来的一颗硕大无比的糖衣炮弹,帕斯捷尔纳克并不是头戴桂冠的诗人,而是国家的公敌,是收取30个银币的犹大。

一拨又一拨愤怒的人群冲向帕斯捷尔纳克的住宅,他们卸掉门前的木篱笆,用石头砸碎窗户,用棍棒敲掉走廊的扶手……他们呼喊着要将帕斯捷尔纳克逐出俄罗斯。

帕斯捷尔纳克永无宁日,他承受着随时被暴怒的人群撕裂的危险,他忍受着无尽的谩骂和恶毒的诅咒,他的心脏病时不时发作,他持续地失眠,胸闷,胃疼,关节发炎……他无穷无尽地抑郁……他也想过流亡海外,像许多为了接近内心的真实而无家可归的人那样。但他一遍遍问自己,你放得下这片土地吗?放得下这月光般俊朗的白桦林吗?放得下伏尔加河的涛声吗?放得下这托起你一生苦难和希望的俄罗斯吗?每当这么问过自己,帕斯捷尔纳克都会陷入深切的沉默中去。

后来,有越来越多墙外的人开始关注帕斯捷尔的遭际,也有越来越多政治首脑们过问帕斯捷尔纳克的安危,印度总理尼赫鲁甚至亲自致电给赫鲁晓夫,说自己愿意担任保卫帕斯捷尔纳克委员会主席。如此种种,帕斯捷尔纳克才摆脱被驱逐出境的命运,得以在孤独的作家村度过最后的孤独时光。

而伊文斯卡娅则在帕斯捷尔纳克去世后再次入狱,罪名是向国外传送反动手稿并领取巨额稿费,给苏联在国际社会的美好声誉造成了极坏影响。伊文斯卡娅注定要为帕斯捷尔纳克背负一生的苦难,她又在狱中度过了四年光阴。

帕斯捷尔纳克用他的苦难成就了一部巨著,伊文斯卡娅则用她的爱情成就了帕斯捷尔纳克。