良性阵发性位置性眩晕的临床诊治分析

2014-05-05黄海琼

黄海琼

广东省河源市人民医院,广东河源 517000

良性阵发性位置性眩晕的临床诊治分析

黄海琼

广东省河源市人民医院,广东河源 517000

目的 评价药物辅助手法复位治疗良性阵发性位置性眩晕的效果。 方法 收集2009年12月~2012年12月在本院治疗的良性阵发性位置性眩晕患者60例,随机分为观察组与对照组,每组30例,观察组采取口服甲磺酸倍他司汀+手法复位治疗,对照组采用手法复位治疗,比较两组的临床疗效。 结果 治疗1 d后,观察组总有效率为83.33%(25/30),对照组总有效率为80.00%(24/30),组间差异无统计学意义(P>0.05);治疗10 d后,观察组总有效率为96.67%(29/30),对照组总有效率为73.33%(22/30),组间差异有统计学意义(P<0.05);3个月内观察组复发率为10.34%(3/29),对照组复发率为68.18%(15/22),组间差异有统计学意义(P<0.05)。 结论 手法复位结合药物治疗良性阵发性位置性眩晕临床效果良好,复发率低,值得推广应用。

良性阵发性位置性眩晕;甲磺酸倍他司汀;手法复位

良性阵发性位置性眩晕是临床常见的周围性前庭疾病,主要症状为患者头部活动到一定位置后突然眩晕,有漂浮感[1]。该病治疗存在一定难度,患者常常辗转于不同医院,花费大量医疗费用却难以得到有效治疗,频繁发作的眩晕也给患者带来了一定的日常风险。本院应用手法复位结合口服甲磺酸倍他司汀治疗良性阵发性位置性眩晕,取得了较为理想的临床效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2009年12月~2012年12月在本院治疗的良性阵发性位置性眩晕患者60例,纳入标准:①符合良性阵发性位置性眩晕诊断标准;②知情同意并签署同意书。排除标准:①不符合西医诊断标准的良性阵发性位置性眩晕;②中枢神经系统疾病患者,中耳炎患者,严重心肺疾病患者,严重颈椎病患者,梅尼埃病患者及妊娠、哺乳期妇女;③不合作者及正在参加其他医疗实验者。将60例患者随机分为观察组与对照组,每组30例,观察组男14例,女16例,年龄11~72岁,平均(45.00±13.29)岁,病程6 h~3年,其中病程<1周者19例,2周~2个月者7例,>2个月者4例。对照组男15例,女15例,年龄12~72岁,平均 (45.0± 14.12)岁,病程7 h~3年,其中病程<1周者18例,2 周~2个月者8例,>2个月者4例。两组患者均临床资料完整,性别、年龄、病情等一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具可比性。

1.2 诊断标准[2]

①头部活动到一定位置后出现短暂眩晕;②变位性眼震试验下具有典型性特点,且具有疲劳性与潜伏性。

1.3 治疗方法

1.3.1 观察组 采取口服甲磺酸倍他司汀治疗+手法复位治疗,第1天给予手法复位,10 d内给予口服甲磺酸倍他司汀治疗。

Epley复位法:①患者取坐位,在治疗者的帮助下向患者转头45°,然后迅速取仰卧悬头位;②逐渐转正头部,继续向健侧转向45°;③向健侧翻转患者头部连同身体,使其仰卧在治疗台上,头部偏离仰卧位约135°;④使患者坐起,头部前倾20°。以上4个步骤为1个治疗循环,每取一个体位,眼震消失后继续保持30 s~ 1 min。

Barbecue翻滚法:①患者坐于治疗台,治疗者帮助其迅速平卧,头部及躯干向健侧扭转90°;②头部及躯干再向健侧扭转90°,鼻尖朝下;③头部及躯干再向健侧扭转90°,此时患者仰卧于患侧;④头部及躯干再向健侧扭转90°,此时患者仰卧,然后坐起。完成4个90°翻滚为1个治疗循环,每取一个体位,眼震消失后继续保持30 s~1 min。

口服甲磺酸倍他司汀[药品名敏使朗,由卫材(中国)药业有限公司提供,国药准字H20040130,6 mg/片,10片/板×3板/盒],1~2片/次(甲磺酸倍他司汀一次量6~12 mg),3次/d,饭后口服,可视年龄症状酌情增减。

1.3.2 对照组 单纯采用手法复位治疗,方法同观察组。

1.4 疗效评价标准[4]

①痊愈:眩晕完全消失,位置性眼震完全消失;②有效:眩晕及位置性眼震有所减轻,但未消失;③无效:眩晕及位置性眼震未出现改善;④复发:治疗有效者在复查时再次出现眩晕或位置性眼震。总有效率=(痊愈+有效)例数/总例数×100%。

1.5 统计学方法

应用SPSS 18.0统计软件包分析处理数据,计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验,计数资料以百分率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗1 d后两组疗效的比较

治疗1 d后,观察组总有效率为83.33%(25/30),对照组总有效率为80.00%(24/30),组间差异无统计学意义(P>0.05);观察组在10 d内的复发率为4.00% (1/25),对照组在10 d内的复发率为29.17%(7/24),组间差异有统计学意义(P<0.05)(表1)。

表1 治疗1 d后两组疗效的比较[n(%)]

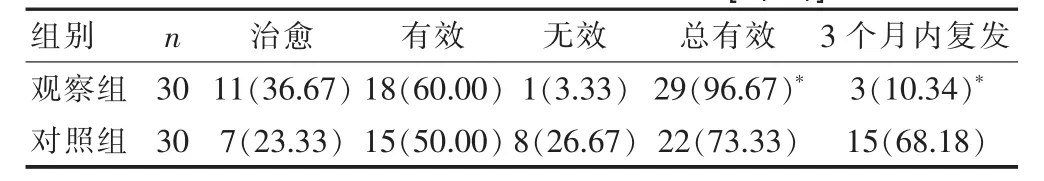

2.2 治疗10 d后两组疗效的比较

治疗10 d后,观察组总有效率为96.67%(29/30),对照组总有效率为73.33%(22/30),组间差异有统计学意义(P<0.05);3个月内观察组复发率为10.34%(3/29),对照组复发率为68.18%(15/22),组间差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。

表2 治疗10 d后两组疗效的比较[n(%)]

3 讨论

良性阵发性位置性眩晕是一种常见的内耳自限性疾病,有50%~70%为原发,无明显病因,30%~70%属于继发,常继发于迷路炎、偏头痛、前庭神经炎、梅尼埃病等病理条件下。该病病因包括内耳缺血、睡觉时的体位、内耳手术、骨质疏松、氨基糖苷类药物的应用及不良情绪等,特点在于患者头部迅速运动到某一位置后出现眩晕,并伴随眼震,持续时间一般短于30 s[5-7]。良性阵发性位置性眩晕给患者带来较大的生活影响,但大部分患者对该病认识不足,就诊时往往前往神经内科、骨科等,因而常常得不到有效的诊断与处理。

耳石症假说最早出现于1969年,一些眩晕患者行半规管手术时,发现半规管里的内淋巴中存在一些可移动颗粒物质,即耳石。随后,良性阵发性位置性眩晕的病理机制才被阐明,一是壶腹嵴顶说,椭圆囊内的耳石脱落到半规管内,活着黏附在壶腹嵴上,导致内淋巴与壶腹嵴顶的密度不同,使得比重出现差异,壶腹嵴对重力异常感知,从而出现眩晕[8-10];二是半规管结石说,各种原因导致的耳石脱落,或变性耳石聚集在半规管近壶腹处,但头部位移到激发位后,在重力作用下耳石向离壶腹方向移动,形成离壶腹内淋巴流,导致嵴顶出现移位,引起眼震和眩晕[11]。

手法复位是治疗良性阵发性位置性眩晕的主要方法,虽然良性阵发性位置性眩晕的耳石复位方法较多,但都是根据其发病机制而设计,通过沿特定空间平面进行头位变动[12]。Epley手法复位与Barbecue翻滚疗法是手法复位的常用手法,有研究者认为,两者联合应用能显著提高疗效,且同一复位手法多次应用的效果要明显优于单次应用,可以有效缩短治疗周期[13]。有报道认为,两种方法对良性阵发性位置性眩晕患者的有效率可达80%左右,与本次研究的结果相符。

有文献认为,后半规管良性阵发性位置性眩晕最常见,本组60例患者均属于后半规管良性阵发性位置性眩晕,这主要是因半规管解剖不同导致的。站立位时,后半规管在前庭后下方,耳石移动后,易落在前庭后与基底,也就是后半规管处。而上半规管的后臂由于直接与总脚、前庭相连,因而其内的耳石可以自行排出,因此,与后半规管良性阵发性位置性眩晕相比,上半规管良性阵发性位置性眩晕很少发生。

临床治疗中,发现有的患者在经手法复位后眩晕立刻就能消失,而有的患者仍感觉头脑昏沉,有胀满感,甚至走路不稳。经分析,出现这些症状可能与耳石返回椭圆囊后椭圆囊斑的敏感性发生改变有关。有研究认为,耳石返回椭圆囊后,椭圆囊复合动作电位升高或降低。也有研究认为其与耳石碎片附着在椭圆囊新的位置导致耳石压力发生变化有关,机体对新刺激的适应需要一个过程。

美国耳鼻喉头颈外科学会(AAO)发布的良性阵发性位置性眩晕临床应用指南提出,在良性阵发性位置性眩晕的诊断和治疗方面,耳石颗粒复位的短期疗效要优于前庭康复,但长期疗效相近。其次,耳石复位方法存在一定复发率,可增加其他药物辅助治疗并加强对患者的随访。

甲磺酸倍他司汀的作用主要是减轻膜内迷路水肿,改善内耳微循环,临床常用于梅尼埃病所致的眩晕。甲磺酸倍他司汀是循环改善剂,能特异性地增加大脑和脑干内的血液循环,以及内耳微循环,消除内淋巴水肿,治疗各种原因所致的眩晕与头晕。甲磺酸倍他司汀的化学结构与组胺相似,因此具有类组胺作用,例如增加血管通透性、扩张外周血管、收缩平滑肌、加速腺体分泌等。从本次研究的结果来看,甲磺酸倍他司汀对维持治疗效果、降低患者复发率起到了积极的作用。

实际治疗中,治疗效果欠佳的患者,尤其是有基础病的患者,其复发率明显高于无基础病的患者。对于该类患者,应全面分析其原因,考虑进行手术治疗,可实施后半规管阻塞术或后壶腹神经切断术。

本次治疗的结果表明,观察组患者在全部治疗结束后的临床总有效率高于对照组,复发率低于对照组,同时,两组患者均未发生严重不良反应。因此,认为手法复位结合口服甲磺酸倍他司汀治疗良性阵发性位置性眩晕临床效果良好,复发率低,值得推广应用。

[1]冯智英,李颖,邹静,李焰生.良性阵发性变位性眩晕的临床特点分析[J].上海交通大学学报(医学版),2009,29 (1):86-88.

[2]吴婉玉,廖俊,李庭梅.改良Epley复位法联合倍他司丁治疗良性阵发性位置性眩晕[J].现代医药卫生,2011,27 (13):1928-1929.

[3]冯智英,李颖,季伟华,等.手法复位治疗垂直半规管性良性阵发性变位性眩晕的疗效分析[J].神经病学与神经康复学杂志,2009,6(1):21-24.

[4]曹效平,王天生,顾东胜,等.耳石复位法治疗良性阵发性位置性眩晕32例[J].山东大学耳鼻喉眼学报,2009,7 (5):10-12,30.

[5]姚晓喜,田涛,杨期明,等.耳石复位法治疗良性阵发性位置性眩晕42例临床分析[J].中国实用神经疾病杂志,2010,13(23):14-16.

[6]田君海,薛海涛,董凯峰,等.不同类型位置性眩晕的诊断及耳石复位治疗[J].中国耳鼻咽喉头颈外科,2009,12 (8):413-415.

[7]赵园园,刘俊艳.同类型良性阵发性位置性眩晕的临床表现及治疗[J].国际神经病学神经外科学杂志,2009,36 (4):324-328.

[8]雍先毅,单利华,朱志鑫.消旋止晕片联合改良Epley复位治疗后半规管良性阵发性位置性眩晕[J].北方药学,2013,10(11):28-29.

[9]张忠南,卜明强.舒血宁联合山莨菪碱治疗椎-基底动脉供血不足眩晕临床观察[J].中国中医急症,2013,22(11):1951-1952.

[10]杨道荣.118例良性阵发性位置性眩晕患者误诊分析[J].中国实用神经疾病杂志,2013,16(3):80-81.

[11]章燕幸,吴承龙,钟芳芳,等.良性阵发性位置性眩晕的临床特征研究[J].中国全科医学,2012,15(1):145.

[12]张学东.水平半规管良性阵发性位置性眩晕32例临床分析[J].徐州医学院学报,2013,33(7):470-472.

[13]鲁杰,谢珂,孙民.手法复位治疗良性阵发性位置性眩晕疗效观察[J].听力学及言语疾病杂志,2013,21(3):291-293.

Diagnosis and treatment of benign paroxysmal positional vertigo

HUANG Hai-qiong

People′s Hospital of Heyuan City in Guangdong Province,Heyuan 517000,China

ObjectiveTo study the effect of medication-assisted manual reduction in the treatment of benign paroxysmal positional vertigo.Methods60 cases of patients with benign paroxysmal positional vertigo in our hospital from December 2009 to December 2012 were selected,and were divided into the observation group and the control group,each group of 30 cases,the observation group were received oral betahistine mesilate+manipulative treatment,the control group were received manipulative treatment.The clinical efficacy was compared.Results1 day after treatment,the total effevtive rate of observation group was 83.33% (25/30),the control group was 80.00% (24/30),there was no significant difference between two groups(P>0.05);10 days after treatment,the total effective rate of observation group was 96.67% (29/30),the control group was 73.33% (22/30),there was significant difference between two groups (P<0.05);Threemonth review showed,the recurrence rate of observation group was 10.34%(3/29),the control group was 68.18%(15/22), there was significant difference between two groups(P<0.05).ConclusionThe clinical effect of manual reduction combined with drug treatment for benign paroxysmal positional vertigo is well,has low relapse rate,and is worthy of replication.

Benign paroxysmal positional vertigo;Betahistine mesylate;Manipulative reduction

R764.3

A

1674-4721(2014)03(c)-0061-03

2014-02-17本文编辑:郭静娟)

黄海琼(1983-),性别:女;民族:汉族;籍贯:广东;学历:研究生;职称:主治医师;研究方向:耳鼻咽喉科学