论藏族、蒙古族商人对清代青海民族贸易的贡献——以丹噶尔为中心

2014-05-04赵小花李健胜

赵小花,李健胜

(1.陕西师范大学 历史文化学院,陕西 西安710119;2.青海师范大学 文学院,青海 西宁810008)

有关清代青海民族贸易及其发展状况,时贤已有过研究探讨[1]。然而,综观相关研究成果,大多着力挖掘“歇家”的来龙去脉与商业贡献,或是致力于商贸体系的探究,对青海民族贸易做出过重要贡献的藏族、蒙古族商人的商贸活动及其历史意义所论甚少。有鉴于此,本文拟以清代青海民族贸易重镇丹噶尔为中心,通过考察藏、蒙商人所供之货、所出之货及其商贸活动的变迁,来探究他们对清代青海民族贸易的重要贡献。

一

明末清初,和硕特蒙古迁移至青海游牧,逐步在青藏高原建立地方割据政权。雍正初年,清政府镇压罗卜藏丹津叛乱后,将青海蒙古各部及其所属藏族部落纳入中央政权的统治体系。为方便蒙、藏各部与内地互市,雍正五年(1727年)清政府修筑丹噶尔城,次年竣工[2],原在日月山随地就市的商贸活动迁至丹噶尔城内。

丹噶尔在“西宁府城正西九十里”[3],“路通西藏,逼近青海,为汉、土、回、番暨蒙古准噶尔往来交易之所”[4],道光九年(1829年)“陕甘总督杨遇春题准改设同知”[5]。丹噶尔靠近青海牧区,便于各族商人往来,故“番夷贸易、山陕商人往来络绎俱集于此”[6]。青海牧区及西藏地区百姓以牧业为生,畜产品产量颇为可观,青海湖西南一带的盐池,“盐系天成,取之无尽”[7]。此外,青海牧区及西藏所产麝香、鹿茸、湟鱼、红铜、硫磺、火硝、硼沙、铅、氆氇、藏香等,皆由蒙、藏商人贩运至丹噶尔交易。

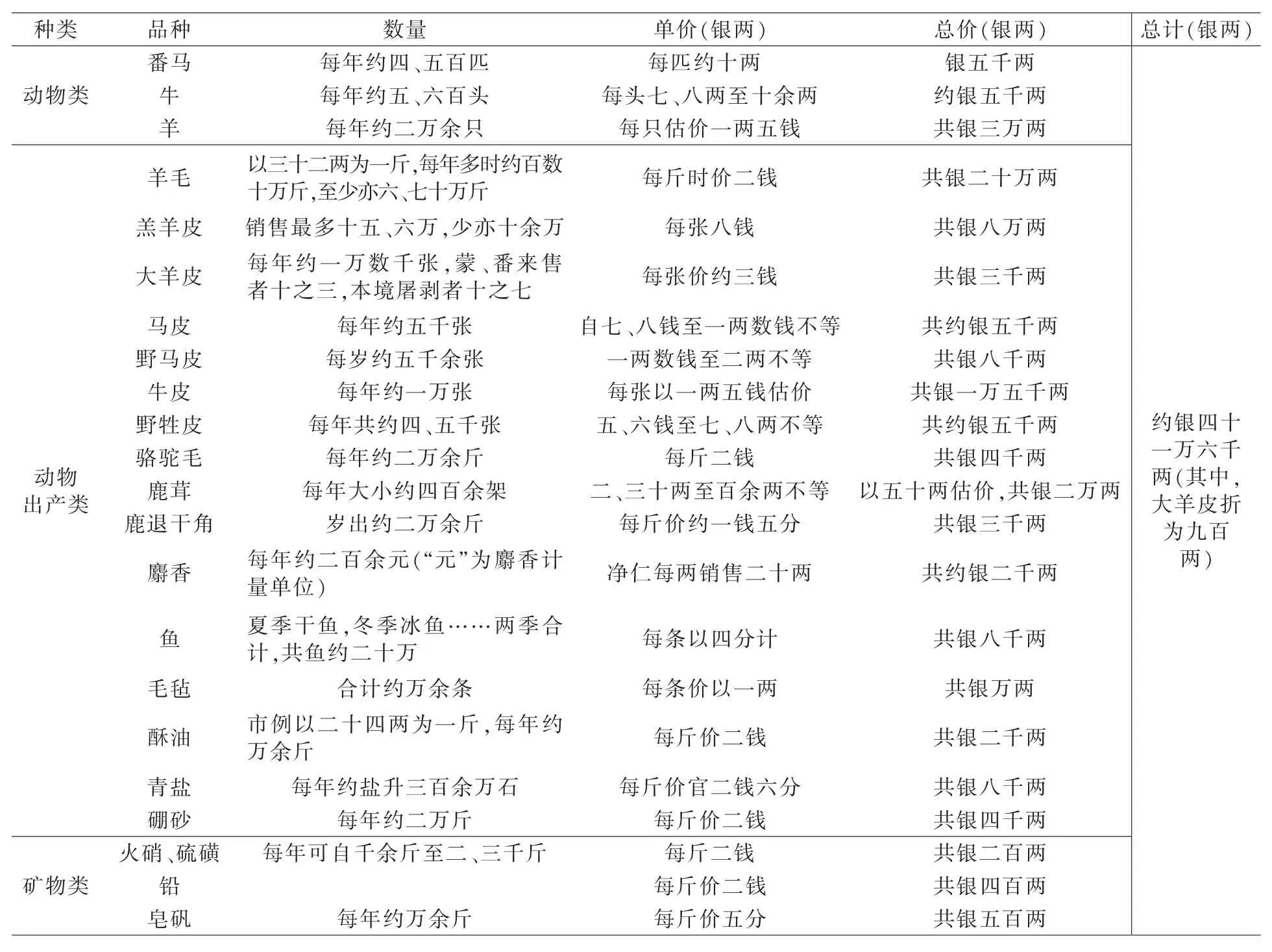

据《丹噶尔厅志》卷五《商务出产类》记载,蒙、藏商人所供之货,大致可分为动物类、动物出产类、植物类、矿物类四大类,其中以动物类、动物出产类及矿物类货物居多。每年,动物类、动物出产类及矿物类三大类货物由“蒙、番自口外来售”[8],再由内地商人“贩至甘凉”“兰州、西安一带”及“丹邑本境及宁属一带”销售,或“由驻丹商人收买,以骆驼运赴天津,售于英、俄、德各国”[9],成为当地民族贸易的主要内容。有关上述三大类货物的具体名称、数量、价格,兹列表格如下:

表1 蒙、藏商人所供之货表

除上表交易品种外,西藏商上堪布每年从拉萨等地贩运藏货至丹噶尔交易,“其中氆氇居十之五,藏香居其二,藏经居其一,以金写者,值最昂,每卷经有售银五、六百金至千余金者。其余如枣、杏、花茜、红花及各等药材居其二。其中惟藏香最著名,每一束有售银数两者;而氆氇之最佳者,每匹亦售银四、五十两。约估其值,每包价以五十两计,共银五万两。销售于丹地者,不及十之一。即由藏香自行驮运,近赴宁郡、塔尔寺,远或经赴北京、大库伦各处销售”[10]。玉树土司也将牛皮、羔皮、野牲皮、毛褐、蕨麻、茜草等运至丹噶尔销售,“道光之时,售银六、七万两见《平番奏议》。近年二、三万两而已”[11]。另据《西宁府续志》卷十《志余》载,“毛褐、蕨麻、茜草、冬虫草等类,由玉树土司地方运来销售。每年一次、两次不等。数亦难稽”[12]。此外,牛尾、马尾等“亦由蒙、番来售”[13],但其数量、价值几何,不见记载。据此,蒙、藏商人贩至丹噶尔的植物类货物,如藏红花、蕨麻、茜草等,一些动物出产类商品以及西藏特产氆氇、藏香等,或夹杂于“藏货”“玉树番货”运至丹噶尔一并销售,或其数量、价值不详,或不单在丹噶尔销售,故无法进行确切统计。不过,上表统计所得数据与光绪年间丹噶尔进口之货的报价基本相符[14]。

除向丹噶尔供应货物外,产于丹噶尔或从其他地区进口至丹噶尔的粮食、布匹、鞋帽、铁器、银货等商品,也大多“售于蒙、番”[15],蒙、藏商人不仅从丹噶尔采购各类物产,还将一些牧区居民日常所需产品贩运至青海牧区及西藏等地销售。

据《丹噶尔厅志》卷五《商务出产类》相关记载,笔者亦将蒙、藏商人从丹噶尔采购货物品种、数量及价格等,统计如下:

表2 蒙、藏商人所出之货表

光绪年间,“丹地出入货值,各至数十万之多”[16],其中,所出之货之货值与笔者的统计相差较大。究其缘由,主要是一些货品并未列有详细的数量和货值,故上述统计多有遗漏。如丹噶尔银工“十八、九皆制蒙、番妇女辫套银饰。盖番妇每饰一具,需银十余两至二、三十两,杂以珊瑚宝石,一妇之饰,恒至百余金。近年皮毛各货,价极腾跃。番、蒙皆蓄积丰饶,故丹地银工获资厚而炉锤亦日增。”[17]丹噶尔出产的醋“以麦麸子作成。寻常售用者,曰火醋。其经年曝晒久而浓稠者,曰陈醋。味极佳,藏、番多购之者,亦为出产之一宗”[18]。因上述销往牧区的银货、陈醋未列详细情形,无法纳入统计,其中,银货又价值高昂,蒙、藏商人购买时,当花费大量银两,故丹噶尔所出货值达数十万之多的记载,基本可信。不过,从上述“近年皮毛各货,价极腾跃。番、蒙皆蓄积丰饶”等的描述来看,蒙、藏商人在当时民族贸易供求关系中居于入超地位,这与丹噶尔本地商人因“外制于居奇之蒙、番,内制于多财之善贾”,而“铺户亏空闲歇者,踵相接背相望也”[19]的情形,形成鲜明对比。

二

有清一代,丹噶尔一地的民族贸易大致历经四个时期[20]。雍正、乾隆时,为初步发展时期。嘉庆、道光和咸丰三朝,为鼎盛时期,“每年进口货价至百二十万两之多”[21]。咸丰末年至同治年间,丹噶尔“久经戎马,番货委积,顾问无人”[22],民族贸易急剧萎缩。光绪年间,丹噶尔民族贸易又有所起色,“嗣因收买羊毛之商来者日多,各项皮货贩者亦众,故货价皆蒸蒸日上,视曩昔似大有进步矣。然每年进口之货,推其报数约四十余万,较之曩昔,仅三分之一耳”[23]。民族贸易的兴衰变化,多与当时的政治局势有关,而支撑和促进青海民族贸易发展的主要力量,则是持续向内地输送牧区特产又从内地采购各类货物的蒙、藏商人。自乾隆中叶始,青海蒙古商人“一切交易,俱在西宁,从不一赴河州”[24],直至清末,他们仍是青海民族贸易的主角,不仅向丹噶尔输出大量藏区特产,还从当地购买藏区居民所需各类货物,并贩运至牧区销售、使用,且“蓄积丰饶”[25]。

藏、蒙商人对清代青海民族贸易的贡献可从以下三个方面加以总结:

首先,藏、蒙商人开发了青海牧区及西藏等地的各类资源,促进了当地经济发展,他们与内地的互通有无,也提高了藏、蒙牧民的生活质量。

自古以来,青海牧区是我国重要的畜牧业产地,史称“青海周围,牧场弥望,遍于山谷原野,无虑数千百万。皮毛之利,甲于内地”[26]。由西藏商上堪布及玉树土司运至丹噶尔等地的“藏货”和“玉树番货”也多为当地畜牧产品。由于当时交通条件甚为简陋,有些货物由“蒙、番自青海南北各路十余站至二、三十站”[27]才能运至丹噶尔,路途中往往耗费颇巨。既便如此,蒙、藏商人每年都用“牛与骆驼”“运售货物”[28],将青海牧区及西藏等地的各类畜牧产品源源不断地贩运至内地销售,使牧区资源得以开发。

上列二表中的大多数畜牧产品由藏、蒙商人共同供货,他们都对青藏地区牧业经济的发展做出了很大贡献。值得一提的是,清代青海牧区运往内地的食盐、湟鱼及大部分矿物类商品,皆由蒙古商人贩运、销售。据《西宁府新志》卷十七《田赋·盐法》记载,清代西宁府“民间所食青盐,出于青海地方,距宁五百余里,内地民人不能前往。惟蒙古驮载至县属之丹噶尔地方,与汉、番民人易换布匹、炒面等物”[29]。另据《丹噶尔厅志》卷四《矿物》载,“青盐,出青海西南,去厅城西南四百余里蒙古地界。盐池南北狭长,周围二百余里。盐系天成,取之无尽。蒙古用铁勺捞取贩至丹城贸易”[30]。上揭材料说明,产于今青海湖西南一带盐池之盐,皆由蒙古商人贩运至丹噶尔销售。清代前中期,环湖地区是蒙古王公辖地,雍正初年,平定蒙古各部后,川陕总督年羹尧曾建议清政府驻军盐池,但因“恐生事端”,加之“口外各处番戎,凡驮皮张、硇砂等物至丹噶尔地方交易,向俱无税,今独于食盐徵税,则盐价益贵,于民未便”,故“仍照前例,任蒙古人等入口贩卖”[31]。直到光绪三十三年(1907年),“改为官盐,立局承办”[32]。清代西宁府居民所食之鱼大多产自青海湖,也由蒙古商人贩至丹噶尔销售。《西宁府续志》卷十《志余》记载,“黄(湟)鱼,产于青海,无鳞而背有斑点,故又名无鳞鱼。每年冬至前后,由蒙古人捞取到丹城出售,销路最广”[33]。另据《丹噶尔厅志》卷四《动物》记载,当地所售鱼类以“产于青海者最佳。附海巴冷泊及入海布喀河中皆有之。长尺许及二尺,无鳞而背有纹班(应为‘斑’),色分黄、黑二种。由蒙古捞取运售。番人不食鱼亦不捕鱼”[34]。此外,“隆冲河之银在青海南,木勒哈拉之红铜在青海北,柴达木之硫磺、火硝、硼沙及铅皆在青海迤西,皆由蒙古运至丹邑销售。”[35]由此可见,蒙古商人曾对清代青海盐业、渔业、矿产品贸易做出过重要贡献,他们贩运至丹噶尔的上述货物由当地汉、回等族商人分销,故不能将清代丹噶尔等地的民族贸易笼统地纳入回藏贸易体系。从上列藏、蒙商人从丹噶尔所购货品来看,食品、茶饮、布匹、鞋帽、木箱、铁器等货品,多为藏区必需之物。蒙、藏牧民“均食炒面”[36],“茶叶一项与口粮并重,向为番族所必需”[37]。当地所产青稞不能满足需要,而茶叶全赖中原茶叶产地,故都需从内地大量输入。其中,以马易茶的茶马贸易由来已久。自古以来,“羌戎俱嗜乳酪,不得茶则困以病。故唐、宋以来,以茶博马法制御羌戎”,而“汉茶味甘而薄,湖茶味苦,于酥酪为宜,亦利番也”[38]。元明以来,西宁地区的茶马交易纳入中央王朝的行政体系,且得到长足发展。清初,设陕西茶马御史一员,辖西宁、洮岷、河州、庄浪、甘州五处茶马司。康熙七年(1668年),裁陕西茶马御史,由甘肃巡抚兼理茶政。西宁茶马司的地位颇为重要,“西宁地方为通番大路,原额茶引,不敷民番食用。今加增茶引二千道。每引照例徵茶五篦,折银四钱,共徵银四千两”[39]。茶马司除进行具体的茶马交易及管理外,还负责盘察私带茶叶入藏,“从带私茶者,查拿照私盐律治罪。如查验官故纵失察者,照依失察私盐处分”[40]。清中后期,茶马司的职能逐步为“歇家”所取代[41],以马易茶的传统交易方式也逐步废止,而私带茶叶现象也日益突出,虽“例禁亟严,而番僧、蒙、番私相交易于境内者亦不少”[42]。然而,无论是清前期茶马司管辖下的茶马交易,还是清中后期以“歇家”为中界进行的茶叶交易,其最终结果皆为藏、蒙商人以较高昂的代价,将茯茶贩运至青海牧区及西藏等地,解决了当地百姓的日用之需,进而提高了当地居民的生活质量,贡献之巨,自不待言。

其次,藏、蒙商人的商贸活动繁荣了丹噶尔等地的市场,促进了当地商业、手工业的发展,为当地吸引了诸多外来客商,也促进了一些行业的发展。

在丹噶尔,“蒙、番所售之货,丹人资以谋生者约居其半”[43]。丹噶尔商人“以收买羊毛,驼绒之各国洋商为大宗,其次皮商入货,以茶、布为大宗,而杂货亦与之相埒”[44]。按其经营规模、商户身份可分为“开铺从贾者”“出口贸易者”“开歇店以招住蒙、番者”“提篮行贾者”[45]四大类。上述不同类型的商人要么以采购蒙、藏商人贩至丹噶尔的各类货物为生,要么向蒙、藏商人提供货物为主要经营业务。其中,外地商人的涌入极大地繁荣了丹噶尔的民族贸易。在丹噶尔与蒙、藏商人交易的外地商人大多来自山西、陕西、四川等地,他们“因工商业到丹,立室家,传子孙”[46],成为新的汉族土著。“歇家”是因民族贸易的特殊性而兴起的一个行业。当时,“蒙、番进口,人生地疏,言语不通,其住宿卖买全惟歇家是赖”[47]。“歇家”往往由“领官凭者”[48]充任,他们除开店“招住蒙、番者”[49]之外,还须向青海办事大臣及各县衙门呈报蒙、藏商人采买口粮等事宜,以杜绝“私贩”[50]。当时,“蒙、番货物皆归歇店买卖”[51],内地商人所购蒙、藏货物,亦“咸向歇家购买”[52],加之歇家又有“官凭”,往往“挟制商户,刻待遐氓,无所忌惮”[53]。经年历久,形成垄断,一些人成为“拥赀巨万,交通官府,与搢绅齿矣”[54]的富商巨贾。清末民初,仅丹噶尔一地“营商业者约有千人,资以食者千余人”[55]。当地商贸的兴盛,显然得益于蒙、藏商人在此地的经贸活动。

丹噶尔手工业者的生计也多仰赖于藏、蒙商人。当地手工业“以木、银、皮、铁四项为大宗,四者之艺,皆有资于蒙、番”[56]。此外,还有染工、画工、石工、窑工、毡工、缝工、口袋工、油漆工等,“多则七、八家,少或一、二家”[57],大多也以制作蒙、藏商人所需手工业产品为生。各类手工业产品中,挂面“为出货之大宗”[58],木箱“以柳为之。售于蒙、番者极多,专盛挂面。本境工匠大半业此”[59]。木碗、盒“以桦、柳等木制成,涂以彩色,售于蒙、番”[60]。小刀“自三寸、七寸以至满尺等名目,皆蒙、番所用。随身佩之,以宰割牛羊及寻常需用”[61]。马镫“以熟铁为之,售于蒙、番者极多”[62]。皮靴“硝熟牛皮,使柔制成,染皂色,售于蒙、番”[63]。清末民初,丹噶尔“计各项大小工艺,约四、五百人。有资本者,养十人而有余,无资本者,养三人不足。故资工业以食者,约二千余人”[64]。可见,藏、蒙商人贩运牧区百姓所需各类货物的经贸活动,直接带动了丹噶尔手工业的兴起和发展。

此外,清代西宁府西宁县所辖多巴、鲁沙尔等地的民族贸易也多仰赖藏、蒙商人。多巴为清初“互市”之地,蒙、藏商人云集,史称:“自汉人、土人而外,有黑番、有回回、有西夷、有黄衣僧,而番回特众,岂非互市之故哉?”[65]鲁沙尔因塔尔寺闻名于世,“每岁六月,不分番夷,尽集于寺礼拜,寺无隙地,霍英所谓以拜佛为名者也”[66]。围绕朝拜活动,鲁沙尔成为畜产品和民族宗教用品集散地,一些专为蒙、藏商人供货的行业也应运而生。直到民国时期,鲁沙尔镇的藏靴制作和销售仍是当地一大特色产业,“产品不仅供应来塔尔寺的蒙藏牧民,而且远销西藏、玉树、果洛、甘南等地”[67]。

最后,藏、蒙商人的经贸活动增进了内地与牧区之间的交流,进而推动了青海乃至西藏等地的社会发展。

有清一代,藏、蒙商人是青海牧区及西藏等地居民了解内地乃至海外世界的重要中界。他们把产于内地的各种产品输往牧区,不仅提升了当地百姓的生活质量以及与经贸息息相关的文化交流,还对牧区社会的进步与发展具有一定的促进作用。当时,藏、蒙商贸活动一般由藏传佛教寺院上层僧侣、王公贵族[68]及土司头人控制,在前现代社会,这些商人在民族地方社会既具有官商身份,同时也是当地宗教、社会上层人物,他们购买、消费内地商品的行为往往具有一定的示范功用。清末民初,大宗国外商品涌入丹噶尔,“彼欧西各邦,若英、若俄、若德,皆遣其华伙,梯航远来,麕集丹地,岁输白金数十万,盛矣!”[69]洋商不仅从丹噶尔购买各类皮货,还向蒙、藏牧区推销洋布、“雨盖洋伞、洋巾、花边、脂粉、洋胰、洋药水、雕刻木器、洋磁漆盘之类”,“花样新出,夺目炫睛”[70]。通过购买和消费这些洋货,蒙、藏地区的社会上层人士也开始逐步接受欧风美雨的洗礼,这也在一定程度上加强了牧区与外部世界的联系,为牧区社会的近代化转型奠定了一定的基础。

藏、蒙商人不仅定期来丹噶尔贸易,还或至郡城西宁公干,或到塔尔寺等地朝拜,有些人还由此远涉中原,在往来牧区与内地之间的过程中,他们把一些牧区的饮食品种及饮食习惯传播至丹噶尔等地。据赵荣光先生研究,至17~18世纪,我国已形成十二个饮食文化圈,其中包括西北饮食文化圈和青藏高原饮食文化圈[71]。受青海牧区饮食文化影响,丹噶尔及青海东部农业区也有一些肉类、奶酪类饮食,其中最为知名的当为“手抓羊肉”。“手抓羊肉”是青海牧区最为常见的肉类饮食,蒙古、藏族群众将新鲜羊肉置入锅中煮熟或半熟,捞出后佐盐即食,丹噶尔等地的百姓也依循牧区做法,经年历久,成为当地一道特色美食。丹噶尔人“皆喜食羊肉。依蒙、番俗,六、七人共煮一大块,重十余斤,手裂而啖,同席皆然,不以为嫌。家常所食,亦用以请客,惟需盐、醋、蒜三种,以助滋味。八、九月番羊多时,几于比户皆然,谓之‘手抓羊肉’云”[72]。此外,来自牧区的酥油也为丹噶尔人所接受。酥油“以牛羊乳制成之,用以和茶及拌炒面之需”[73]。丹噶尔“土人亦嗜食焉,宁郡、兰省皆有食之者”[74]。清代“宁地番、回杂处,日食熬茶”[75],此处的“熬茶”就是用茯茶加盐熬成的茶类饮品,是青海牧区最为常见的茶饮,后为东部农业区百姓所接受。清末民初,丹噶尔“有藏番所饮之茶,尝以茶叶熬成,灌入长木桶,和酥油以木杵舂之,经三、五次而后成,名曰打茶。邑人多喜饮之,每人至三、四十碗,有终日彻宵不休者”[76]。丹噶尔地处“内地”与“边外”交界,两种饮食习惯在此地的交汇是民族文化相互交融的结果,而在这一漫长的交融过程中,频繁往来于“内地”与“边外”之间的藏、蒙商人显然起着穿针引线的作用。

藏、蒙商人的经贸活动还增进了各民族文化的交际往来。青海及西藏地区各民族之间自古以来在经济上互通有无,在文化上相互影响,交往关系较为紧密。靠近牧区的汉、回、土等族“多通晓蒙、番文字、语言,常与蒙、番互市,以博微利”[77]。当时,各民族之间往往以茯茶、糖包馈赠礼品,蒙古、藏族把赠送哈达视为贵重礼节,礼品的多寡、轻薄也往往视具体情况而定,“无论汉、回、土人,互相交际,均以茶封、糖包为常仪,番民亦以封茶、糖包为常仪,惟上蒙丝由一块,番语名曰‘哈达’,上有绣佛像者最精,多系丝麻织成者。彼此交换哈达,乃番民最重之礼节,再重则氆氇、藏香等物,各随感情作用,以定厚薄”[78]。交往过程中,还形成了一定的礼仪,“汉、回、土人或相揖,或相各鞠躬,惟番民则合十礼佛,伏首至膝,甚为恭敬”[79]。从上揭材料看,各族群众之间的交往内容往往为具体的经贸活动,而在交往过程中,相互学习语言、文字,尊重彼此习俗礼仪的现象,无疑促进了各民族文化之间的交融。

[1]杜常顺.清代丹噶尔民族贸易的兴起和发展[J].民族研究,1995,(1).

[2][清]杨志平编纂.丹噶尔厅志·卷一·历史(青海地方旧志五种本)[Z].西宁:青海人民出版社,1989.161.

[3][69][清]杨志平编纂.丹噶尔厅志·卷三·地理(青海地方旧志五种本)[Z].西宁:青海人民出版社,1989.223,234.

[4][5][清]张价卿,来维礼编纂.西宁府续志卷·卷一·地理志[Z].邓承伟修.西宁:青海人民出版社,1985.34,33.

[6]青海办事大臣马尔泰.奏覆遵旨严慎稽查栋科尔城往来贸易番人等折(雍正十二年二月初十日)[A].雍正朝硃批奏折汇编(第25册)[Z].南京:江苏古籍出版社,1991.855.

[7][17][30][32][35][61][62][清]杨志平编纂.丹噶尔厅志·卷四·矿物(青海地方旧志五种)[Z].西宁:青海人民出版社,1989.268,269,268,268,269,270,270.

[8][9][10][11][15][16][19][21][22][23][25][27][28][42][43][70][74][清]杨志平编纂.丹噶尔厅志·卷五·商务出产类(青海地方旧志五种)[Z].西宁:青海人民出版社,1989.274,274,279-280,280,278,285,285,284,284,284,285,274,280,281,277,284,279.

[12][26][33][52][73][清]张价卿,来维礼编纂.西宁府续志卷·卷十·志余[Z].邓承伟修.西宁:青海人民出版社,1985.557,556,559,556,557.

[13][34][63][清]杨志平编纂.丹噶尔厅志·卷四·动物(青海地方旧志五种)[Z].西宁:青海人民出版社,1989.252,255,254.

[14][清]杨志平编纂.丹噶尔厅志·卷五·商务出产类(青海地方旧志五种)[Z].西宁:青海人民出版社,1989.276.

[18]59][60][清]杨志平编纂.丹噶尔厅志·卷四·植物(青海地方旧志五种)[Z].西宁:青海人民出版社,1989.266,267,267.

[20]杜常顺.清代丹噶尔民族贸易的兴起和发展[J].民族研究,1995,(1).

[24][清]杨思,张维编纂.甘肃通志稿·军政六·互市(清乾隆元年刻本影印本)[Z].

[29][31][75][清]杨应琚纂修.西宁府新志·卷十七·田赋·盐法[Z].李文实校注.西宁:青海人民出版社,1988.436-437,436,438.

[36][47][50][清]穆兰岱,巴彦珠.西宁镇总兵官穆兰岱、兼护西宁道知府巴彦珠禀[A].那彦成著.那彦成青海奏议[Z].朱挺生校.西宁:青海人民出版社,1997.240,255,255.

[37][清]为札谕事[A].那彦成著.那彦成青海奏议[Z].朱挺生校.西宁:青海人民出版社,1997.240.

[38][39][40][清]杨应琚纂修.西宁府新志·卷十七·田赋·茶马[Z].李文实校注.西宁:青海人民出版社,1988.428,432-433,434.

[41]胡铁球.“歇家牙行”经营模式的形成与演变[J].历史研究,2007,(3).

[44][45][48][49][51][55][56][57][58][64][清]杨志平编纂.丹噶尔厅志·卷五·实业(青海地方旧志五种)[Z].西宁:青海人民出版社,1989.287,287,287,287,287,287,286,286,286,286.

[46][清]杨志平编纂.丹噶尔厅志·卷六·人类(青海地方旧志五种)[Z].西宁:青海人民出版社,1989.316.

[53][清]徐珂.羌海歇家[A].清碑类钞(第5册)[Z].北京:中华书局,1984.312.

[54][民国]周希武.玉树调查记[M].西宁:青海人民出版社,1986.143.

[65][66][清]梁汾著.秦边纪略·卷一·西宁卫[Z].赵盛世校注.西宁:青海人民出版社,1987.63,67.

[67]张生佑,赵永年.建国前鲁沙尔镇的工商业概况[A].湟中文史资料选(第1辑)(内部资料)[Z].1989.58-59.

[68]芈一之.青海蒙古族历史简编[M].西宁:青海人民出版社,1993.243-244.

[71]赵荣光.中国饮食文化史[M].上海:上海人民出版社,2006.33-35.

[72][76][清]杨志平编纂.丹噶尔厅志·卷五·风俗 (青海地方旧志五种)[Z].西宁:青海人民出版社,1989.293,293.

[77][78][79]王昱,李庆涛编.青海风土概况调查记[Z].西宁:青海人民出版社,1985.63,62,62-63.