杜甫陇右诗《石龛》今地考析——兼论“仇池草堂”与《仇池》诗

2014-05-04张希仁

张希仁

(中共兰州市委党校 理论研究室,甘肃 兰州 730000)

乾元二年(759)十月末,流寓秦州的杜甫由于餔糒不给,生计艰难,便向“充肠多薯蓣,崖蜜亦易求。密竹复冬笋,清池可方舟”的南州(即同谷县)举家迁徙。在迁徙途中写下了著名的《石龛》诗:“熊罴咆我东,虎豹号我西。我后鬼长啸,我前狨又啼。天寒昏无日,山远道路迷。驱车石龛下,仲冬见虹蜺。伐竹者谁子,悲歌上云梯。为官采美箭,五岁供梁齐。苦云直杆尽,无以充提携。奈何渔阳骑,飒飒惊蒸黎。”在此笔者不言其他,只就《石龛》今地及“仇池草堂”略述管见。

杜甫《石龛》诗的地理位置,“旧注”寥若晨星,只有《方舆胜览·卷七十·同庆府·山川》一种说法:“石龛,在成州近境。杜甫诗:‘熊罴咆我东……’。”[1]此说显然谬之甚远,因为杜公在其后的《积草岭》一诗中说“卜居尚百里”,是说“积草岭”到同谷尚有百里之遥,石龛比积草岭更远,自然要超过一百里。其他典籍包括各种杜诗注评,皆无释文,浦二田干脆直言不讳:“亦无考”。《成县志》亦无载(图1)。

邱大英撰《乾隆西和县志:卷一·古迹寺庙》虽记叙了八峰崖的位置,但未阐明与杜甫《石龛》诗的关系,曰:“八佛崖寺,县东南八十里,在石峡关西南,又名八峰崖。”又在《卷一·山川考》中曰:“八峰崖,县南八十里,峭壁危峰,群山左右,松柏苍翠,上产香水”。[2]同样没有讲述与杜甫《石龛》诗的关系,亦未附杜公诗。

直至民国三十六年(1947)朱绣梓编撰的《民国西和县志》才对“石龛”的地理方位有了明确说法:“峰腰石龛,在县南八十里,八峰排列,松柏苍翠。山腰有石龛一带,龛前栈道悬空,怯者望而却步……曲崖为龛,深窟作祠,面面有玲珑之观,峰峰有峻峭之态……”并附杜工部《石龛》诗。[3]

但因“峰腰石龛”即“八峰石龛”山高路险,又距石峡街较近,与杜甫《石龛》诗中的一些情景不完全相符。使不少人对它的正确性产生了怀疑,“西和县志办”首先动摇了,在1997年出版的《县志》中抛弃了《民国志》的说法,把杜公《石龛》诗转移到了“双石寺石龛”名下,曰:“双石寺石龛,位于县南石峡乡坦途村河西山麓。……杜甫路过此地时所留诗句:‘驱车石龛下’即指此龛。”[4]而在“八峰崖石窟”下,再未附录杜公《石龛诗》。97版的县志编委们没有意识到这一改变给他的《县志》造成了一块“硬伤”。该版《县志》在《第二编第二章第二节水系·石峡河》条下引述《水经注》解释“龙门水”时,曰:“……又南迳龙门戍(坦途关)东,……”。这里将“龙门戍”(即龙门镇)定在了坦途关,同时西和县政府又在坦途关村头立下了杜甫《龙门镇》诗石碑。但却在《第五编第六章第一节·石窟》条下又曰:“双石寺石龛,位于县南石峡乡坦途村河西山麓。……杜甫路过时所留诗句……。”又把《石龛》确定在此。也就是说,坦途村既是“龙门镇”,又是“石龛”。显然,这是谬之又谬,为《县志》留下了一块明显“伤疤”。

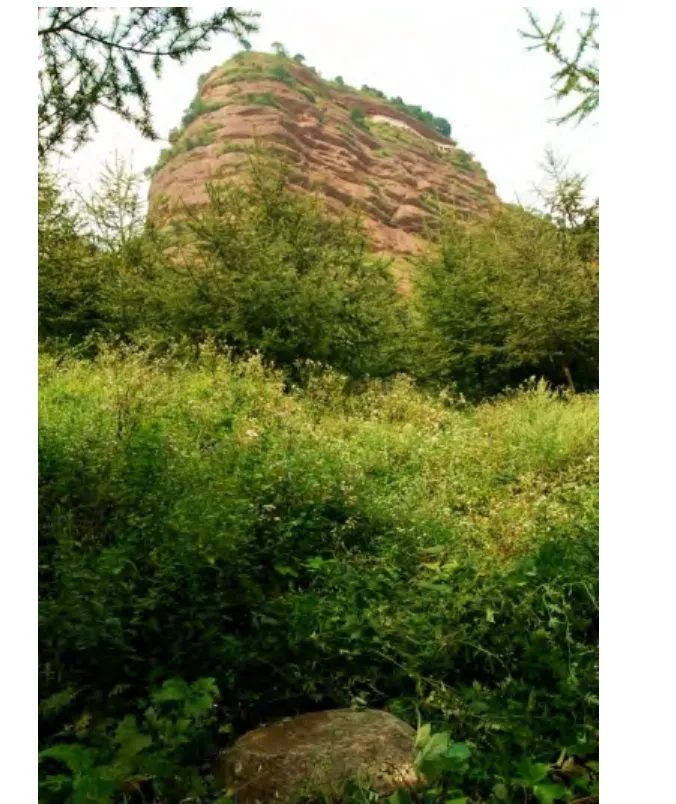

图2 石峡八峰全景远眺(为坐东向西图),石龛在左第二峰腰,八峰前为寺儿沟

由于最有发言权的西和县方志工作者首先否定了原《县志》的提法,弄得外地杜诗地名研究者无所适从,山东大学宋开玉在无法分辨真假的情况下,便将两个《石龛》都写入2004年出版的《杜诗释地》一书,曰:“石龛,地名。在今甘肃西和县东南40公里石峡乡。有两处,一在石峡村西山上,今名八峰石龛。一在坦途关,今称双石寺石龛”。[5]未敢轻下结论。杜甫笔下的石龛到底是哪一处?亦为悬案。

实际上,“双石寺石龛”不能称作“石龛”。所谓“石龛”必需是人工雕凿或天然形成的石洞、石窟、石室里建造的佛龛与佛像。“双石寺”没有石窟、石洞或石室之类佛龛,唐开元年间在南侧石壁上镌刻的《新路颂碑》摩崖,怎能算作“石龛”呢?据老人讲,在双石顶上,原来建有财神、土神、家神之类的小庙,后来毁圮,从来没有石室、石洞之类的窟龛庙宇。

既然,“双石寺石龛”不是石龛,成县抛沙“观音崖石龛”亦不是真正意义上的石龛,更不在杜甫行旅的路线上。那么杜甫由青阳峡到泥功山的行旅路线上只有一处石龛,而且是唯一,这就是被1997年《西和县志》否定了的“八峰崖石窟”。毫无疑问,这就是杜甫笔下的《石龛》,舍此,再无他“龛”。

一、对杜甫去“八峰崖石龛”线路的考察

近年来,众多杜甫陇右诗研究者经过考察,认为“八峰崖石龛”就是杜甫笔下的“石龛”(图2)。1985年出版的《杜甫陇右诗注析》云:“《西和县志》:‘峰腰石龛在县南八十里,杜工部有石龛诗。’遗址在今甘肃西和县南八十里石峡公社西山上,又名八峰石龛。”[6]还有学者对此论坚信不疑,果断指出:“石龛:即八峰崖石窟,在今甘肃西和县城东南32公里处,位于石峡镇西侧山岭之中,与仇池山相望。”但有些学者仍存疑虑,并不支持此说。有位成县学者上了八峰崖后,便大声疾呼:“这么高的山,杜甫一家能上得去吗?”事实上,这种惊叹非一人两人,几乎人人皆有,因为八峰崖石窟环境与杜甫《石龛》诗意有很大落差,有些景况无法解释,或解释不通。

一是八峰崖石窟在石峡街西侧的一座山梁的半山腰处,距石峡街只有7里。从八峰崖沟口进入,沿沟行走约5里,再攀陡峭山路行走2里就可到达“石龛”。沟内没有岔口或歧路,何言:“山远道路迷”?明明是山不远,路不多,无歧岔,诗圣怎么会说山远、路迷呢?令人费解。

二是入八峰沟5里,是沟的尽头,然后是一座突兀而起的陡峻山峰,如果杜甫是驱车而行,车只能驱驶到此,再无法开到山上。这里距“石龛”还有2里,中间隔着一座高山,根本看不到“石龛”。杜甫连看都看不到,何言“驱车石龛下”呢?

尽管有学者从心理心态、艺术夸张、精神臆想等方面作了解释,但总觉牵强附会,使人难以信服。

为什么会出现《石龛》诗意与八峰环境相悖,无法解释的情况呢?根本原因是:现代人按照现在去八峰崖的路线审视和理解二者关系所造成的。为此,我们有必要考察所有由石峡去八峰崖特别是去八峰崖石窟谷底之路,即到石龛下方谷底之路。

第一条是从下街八峰崖沟口进入,行走7里,可到八峰崖石龛,即峰腰石窟,但不能到达石龛下,即谷底。

第二条是从上街高河口进入,西行,经石坝,行走20里,到牛儿坪,再由牛儿坪下沟,东行5里,可到八峰崖石龛下。上了牛儿坪梁,也可到达石龛,但山路险峻。

第三条同样是从高河口进入,沿高河水(龙门水)西北行,经石坝、刘河、高河、殿坝、真武天、到曹家湾梁,约20里;再向西,沿铜厂水而下,经元坝、官坝、喜集,约10里;再向南,沿洛峪河(洛谷水)而下,经杨咀、灯塔(汉魏称骆谷城,唐称羊马城),到寺儿沟口,约8里;再折转向东北,沿寺儿沟上,约10里,就到八峰崖石龛下。但不能到石龛上。

我们对这三条路都进行了考察,发现:第一条无法驱车石龛下。第二条徒步可以到达,但驱车绝对不行,因为牛儿坪是一座不小的山梁,现在虽有乡村公路可通牛儿坪村,但到“寺儿湾”却无乡村公路,不仅牛车、马车无法通行,人力车、摩托车也无法到达。猜想唐代连通到牛儿坪的乡村公路也不会有,更不用说去寺儿湾(即石龛下方)的路了。于是我们可以排除第一和第二两条路,专门讨论第三条。

第三条路,从石峡高河口到真武天是几乎感觉不到的微微慢上坡,真武天到曹家湾梁亦是缓慢上坡,其中快上梁的1里多路坡度较大,但亦属缓慢上坡之列,绝不影响牛、马车的通行。从曹家湾梁到寺儿沟口一直是缓慢下坡,从寺儿沟口到寺儿湾变成了缓慢上坡。杜甫从这条路驱车,完全可到达石龛下即寺儿湾。

依据“天寒昏无日,山远道路迷。驱车石龛下,仲冬见虹蜺”的情景,杜公走的是这条路。只有走这条路,他才会有这种感觉,因为走这条路要经过4条沟、3条河、10多个村庄,并变换四次方向,还要赶行近50里路程。在这样的行程中“山远道路迷”的感觉是及其合理的,特别是由元坝、经官坝到喜集,沿铜厂水而下;铜厂水与洛峪河相交后又沿洛峪河而下,即由喜集经杨咀、灯塔腰庄到寺儿沟口,进入了“飞龙峡”。其峡谷蜿蜒绵长,峰峦巍峨峻险,石壁耸立天际,江水滔滔奔流,峰湾折转又多相似,那里是进入寺儿湾的沟口,当地人有时也被迷惑,杜甫有这种感觉实属正常,也是对这次行旅艰辛的准确记录或真实表述。

只有走这条路,杜甫才能做到“驱车石龛下”,才会有“山远道路迷”的惆怅与感叹,才能解释得合情合理,才能让人心悦诚服与自圆其说。

二、杜甫去“八峰石龛”下寺儿湾“吉祥寺”的动因分析与实地考察

前边考察分析了杜公驱车赴石龛下之路,发现有路可走,驱车没问题,但是否真的去过?我们又做了考察与分析,形成的结论是肯定的。其理由如下:

(一)仇池古国的神秘传奇与仇池山的奇特地貌产生的巨大磁场,紧紧扣住了杜公的心扉

《水经注·漾水》云:“汉水又东南迳瞿堆(仇池山)西,又曲迳瞿堆南,绝壁峭峙,孤险云高,望之形若覆壶。高平地二十余里,羊肠蟠道三十六廻。《开山图》谓之仇夷,所谓积石嵯峨, 岑隐阿者也。上有平田百顷,煮土成盐,因以百顷为号。山上丰水泉,所谓清泉涌沸,润气上流者也。”(图3)杨守敬又注云:《御览》七十八,《说郛》五引《开山图》“仇夷山四绝孤立,太昊之治伏羲生处。”[7]此外,《史记》、《汉志》、《后汉书》、《宋书》、《齐纪》、《三秦记》、《华阳国志》、《汉中志》、《隋书》等等,都对仇池山与仇池国有详载。

图3 寺儿沟面对仇池山,仇池山与寺儿沟两面山梁所夹的峡为“飞龙峡”(即在仇池山下沿洛谷水)

熟读经史的杜公对仇池古国与氐杨政权的兴衰史实了如指掌,其中有许多故事披上了神秘面纱,有待后人去破解。而今杜公已经来到了仇池古国的东大门(石峡),距仇池古国的核心骆谷城(魏、晋称骆谷,唐称羊马城,今石峡镇灯塔村)只有40多里,这是多好的机会。如能身历目击,亲见其详,那该多好。

骆谷城(今灯塔村,亦名羊马城),是前仇池国实际上的政治中心,除非有重大战事或不利时刻,居此的王公显贵才逃遁上山。不仅杨氐看重此地,于此置仇池郡,北魏亦很重视,太平真君七年在这里设仇池镇,太和中为梁州,正始初又复置仇池郡。

骆谷城与仇池山隔河相望。到了骆谷城,就可将仇池山的“雄峻之状,覆壶之形,嵯峨之高,绝壁之险,以及城郭楼橹自然天成之态”看得一清二楚,巍峨凌云的伏羲崖、峭壁千刃的石躱城、龙吟虎啸的飞龙峡亦尽收眼底。这个奇幻异闻的地方,难道“素遂平生游”的杜公不想去吗?

(二)八峰石龛下有香火旺盛、规模较大的“吉祥寺”,亦紧紧地扣住了杜公的心弦

自天水氐豪杨腾帅子驹于汉建安元年(196)徙居仇池以来,特别在杨飞龙以后,日渐强盛,称王建国达333年,其在仇池建国就有234年。氐人不同于羌族,多与中国错居,多居于腹地,多懂汉语,受汉族文化影响较深,汉化程度也较高。在佛教文化兴起的南北朝时期,杨氏在仇池地区同样开始兴修寺庙,建造佛龛。在洛峪镇下鹫峡东岩壁上凿孔立木建造佛龛,俗称“黑虎桥石龛”,不知何年山崩石坠,致栈道全部垮落,佛龛基本坠毁,到上世纪六十年代还存有1座木质佛龛,2处石窟,1尊塑像遗存。八峰崖石窟亦在北魏开始建造,后经历代维护修葺与扩建,至民国初已是建造恢弘,塑像齐全,浮雕壁画完整的窟龛。不幸1960年发生火灾,窟前栏杆、廊桥等建筑一概化为灰烬。在现存的石胎泥塑造像和壁画中,仍有北魏遗存。

唐代之前,八峰崖石龛下曾有一座名叫“吉祥寺”的大寺院,规模比当年的石龛更加宏大、更加有名。由于毁圮年代久远,人们不知遗址何处。近年被发现,我们无法得到信息和资料,便于2013年8月前往实地考察,亲眼目睹了掩藏在泥土、草丛和树林中的古寺遗存,发现(图4):

图4 a:吉祥寺遗址石碑;b:遗址柱顶石之一

另外,还有一些残砖、断瓦散落在草丛与泥土中。这些瓦片与柱石是我们用手和棍子扒开泥土和草丛才发现的。估计还有不少遗存,需要有志者的考察与发现。

在大小柱石中间住着一户方姓人家,建有两排农家房舍,房前又是一个农家大场。根据已发现的石碑、柱石与其间隔距离,又据包括方姓人家住房在内的山湾平台地面特征,寺院当在方姓人家居地及房后的林地上,面积至少不下10亩。唐代之前,这里肯定是一座名为“吉祥寺”的大寺院,今天所见遗存就是该寺遗迹(图5)。其寺内殿堂佛像不仅有一般寺院的塑像,可能还有仇池的开国元勋及其功业卓著首领的祠堂与宗庙,《武阶备志·十六卷·祠祀志》云:“成县杨将军庙,在栗亭西一里,杨难当祠。《明一统志》:又宋绍兴间,曹居贤仇池记有杨难敌庙。”估猜杨难敌庙就在这里,这里正是仇池宗庙祭祀地。有关文献还载:顺政县在嘉陵水南山、略阳县在凤凰山为杨难当盖了神祠庙;略阳还在灵峻山为杨盛建造了武都王庙。根据这些情况,氐人后裔于此立庙建祠,祭祀他们的先祖是顺理成章之事。

图5 八峰崖下留存的大柱顶石与石碑,标示着寺儿湾“吉祥寺”遗址与石龛之间的距离

“吉祥寺”极有可能是仇池官方所建的寺庙,因为这是在古仇池国中心地区发现的唯一有寺院遗迹之处。但由于长期的战乱与兵燹,以及残酷的民族仇杀,伴随而生的另一种残忍就是烧祠毁庙。我们不知道八峰崖下的这一宏大寺院毁于何时,但我们可以肯定:这里曾有一度或数度辉煌,殿堂嵯峨,松柏参天,佛灯昼夜,香烟缭绕(图6),信男善女纷至沓来。正因有此,这里才冠名“寺儿湾”,这条长达10里的沟才叫“寺儿沟”。沟口(今赵家沟底下)内便是仇池古国的陵园或公墓,历代部分将士的遗骨就安葬在这条沟内。1990年,我在石峡考察时听说有文物贩子指挥一些农民在此打着火把,夜间盗墓,有时一夜数百人,灯火及其辉煌壮观。一旦挖出文物,贩子当场收走。今天这里数千墓葬被洗劫一空,无一幸免。

图6 八峰崖下的寺儿湾,即古吉祥寺遗址处

在这样的寺院里,杜甫也许在了解当地文化习俗、风土人情与山形地貌的同时,能够与妻儿吃上一顿饱斋饭,或许能得到寺院的一点恩施。一贯热爱佛寺僧人的杜公怎会舍此机缘呢?实际上,仇池是杜公魂牵梦萦的地方,早在至德二年(757),就在《送韦十六评事充同谷判官》中说:“受词太白脚,走吗仇池头”;寓居秦州后又云:“藏书闻禹穴,读记忆仇池”。表达出对仇池的向往。

三、杜甫去过仇池腹地“寺儿湾”与“飞龙峡”的主要证据

“仇池”不在杜公由秦州发同谷的线路上,这是不争的事实。所以不少学者认为杜公没有去过仇池。理由是:仇池距杜甫发同谷最近的线路即石峡40多里,杜甫生计困难,又拖儿带女,又在天寒地冻的时间,不可能去。杜公在寓居秦州期间亦无缘去光顾。这些理由都是客观存在,无半点虚假。然而杜甫却因种种难以抵挡的诱惑,偏偏要“驱车石龛下”,专程去拜谒“八峰石龛”下的“吉祥寺”。可惜对该寺没有留下一词半语。实际上,石龛与寺结为一个整体,上龛下寺,有时将石龛称为“八佛寺”、“八府寺”,就含盖了“吉祥寺”。

杜甫要“驱车石龛下”,必然要经过“骆谷城”与“飞龙峡”,才能到达“八峰崖石龛”下位于寺儿湾里的“吉祥寺”。其骆谷城正位于飞龙峡的东端,且都在仇池山下,为仇池古国的心脏。从有关史料与方志记载看,杜甫的的确确到过仇池,这个仇池是仇池古国的腹地,即“飞龙峡”、“寺儿沟”、“寺儿湾”、“骆谷城”,而非“仇池山”。

《方舆胜览·卷七十·同庆府》曰:“飞龙峡,在仇池山下。氐杨飞龙者据仇池,因得名。其东乃杜甫天宝避乱居此。有龙湾、虎穴。”[8]骆谷城(灯塔村,今人亦称羊马城)正在飞龙峡的东端。杜甫天宝避乱所居之地就在骆谷城。

《读史方舆纪要·卷五十九·巩昌府》成县条下:“仇池山,县西北百里。仇池城在其上。一名百顷山。山下有飞龙峡,以杨飞龙所居而名。”[9]是说仇池山下有飞龙峡,即飞龙峡在仇池山下。

《武阶备志·卷一·山水部》曰:“仇池山在县西百里,下有飞龙峡,以杨氐飞龙所据而名。其东乃杜甫避乱居此,有龙潭虎穴。杜甫诗:‘停骖龙潭云,回头虎崖石。’又寄赞上人诗:‘徘徊虎穴上,面势龙泓头。”[10]此说与《方舆胜览》相同,是说杜甫在飞龙峡东居住避乱。

《甘肃通志·卷五·巩昌府》西和县山川条曰:“飞龙峡在仇池山下,氐人杨飞龙据此。唐杜甫寓焉。又神鱼洞在仇池山下。”[11]此志亦说,杜甫曾寓居飞龙峡。

《乾隆西和县志·卷一》曰:“羊马城,县东南一百里飞龙峡下,晋氐酋杨飞龙据此。又唐天宝之乱,杜甫隐居其地。”又曰:“飞龙峡,在仇池山下,唐天宝乱,杜甫隐居此。又氐酋杨飞龙据此,因名。”[12]此志曾两度载记,说杜甫在仇池山下的飞龙峡避乱隐居。

以上史料记载,充分说明杜甫不仅到了仇池腹地“飞龙峡”,并在飞龙峡东端的羊马城避乱寓居。为了纪念这位伟大诗人在此莅临寓居,南宋西和贤达于飞龙峡东端的羊马城即今之灯塔村修建了杜甫草堂。清雍正西和县令王宇乐(钟祥)为杜公仇池草堂题诗二首:

一

遗迹传闻久,青山到眼新。

登临有我辈,漂泊自前人。

闲道初归阙,驱车又去秦。

谁怜垂白老,尽室在风尘。二

休驾空山里,长铲讬此生。

湫寒龙正蛰,台峻凤无声。

草迳荒庭暗,熏书四壁明。

天涯裹寂意,暮影独含情。

《民国西和县志·卷二·舆地志中》亦云:“白云草堂(亦名仇池草堂),在仇池山下飞龙峡中,今圮。《方舆胜览》:仇池山下有飞龙峡,以氐酋杨飞龙所据而名。其东乃杜甫避乱据此,杜甫仇池山诗有‘何时一茅屋,送老白云边’之句,即为此也。邑庠生杨继先诗曰:‘地接仇池水晚潮,杜陵茅屋枕山椒。波涛涌白雪千尺,松竹分青酒一瓢。峡窄未谙龙出舞,林深惟见鸟相招。凌虚我欲乘风去,行策飞鸿过小桥’”。[13]此志同样记述了“白云草堂”在飞龙峡东,杜甫居此避乱,民国时毁圮。并指出,杜甫仇池诗“何时一茅屋,送老白云边”,即为此地,也就是说,杜甫想在此地建造草堂茅屋,安度晚年。然而这一设想未能如愿。

这些史料与方志记载,都为杜甫去过仇池提供了证据,同时“仇池草堂”即“白云草堂”的存在也是不可忽略的另一条证据。我们是说杜甫只去过仇池山下,而不是仇池山上。目前没有任何资料和证据显示杜甫去过仇池山上。有人以现在的行政区划为圭臬,认为只有仇池山上才算仇池,不承认山下的飞龙峡、羊马城、寺儿沟曾是仇池核心之地;也有人以为到了飞龙峡、羊马城、寺儿沟就是上了仇池山,把山下与山上混淆在一起。因而否定杜甫去过仇池一事。

四、杜甫只去了“石龛下”,而未去“石龛上”

石峡西山八峰联袂,由北向南一字排开,“石龛”就开凿在北边第二峰的天然石穴中。穴窟高15米,宽约60米,全窟分上下两层,上层10龛,下层4龛,共14龛。窟龛正在峰腰,距山顶约50米,距山底余约550米,是基本垂直的砂石岩体。其山犹如刀削斧凿,如笋直立,猿狨不攀,怯者心悸。从石龛到谷底不能直接上下行走,也无直接上下之路,也无人敢直接上下行走。到“石龛下”与去“石龛上”是两条截然不同的路。一个人不能同时既到石龛上又去石龛下。要去石龛下就选择去石龛下之路,要到石龛上就选择到石龛上的路。

据线路考察,第一条路由八峰崖沟口进入,能徒步到达“八峰崖石龛”,不能到达“石龛下”。第二条路由石坝到牛儿坪,能徒步到达“石龛上”,也能徒步到达“石龛下”,但都要以牛儿坪为中转点,进行折转。也就是由石龛下到石龛上,或由石龛上到石龛下,都要经过牛儿坪折转,折转路程约有15里。第一条与第二条路只能徒步,不能驱车。第三条路可以驱车到达“石龛下”,但无法到达“石龛上”。要到“石龛上”,必须徒步,不能驱车。

根据前边的考察分析,杜甫驱车去了石龛下方的寺儿沟“吉祥寺”,这是完全可能的。一是有路可通,二是有据可证,三是资料记载,四是杜公本人所言“驱车石龛下”。但他既然到了石龛下的“吉祥寺”,就不能到“石龛上”。从石龛下要直接去石龛上,连人行便道都没有,何谈驱车上“石龛”。若要徒步上石龛,还必须返回石峡镇,再进八峰沟,或再到牛儿坪,然后再前往石龛。笔者认为:这种可能性乌有,也就是杜公没有去“八峰崖石龛”参访,其理由:

一是无驱车之路。“八峰崖石窟”始建于南北朝时期,到唐朝佛教传播盛行之时,窟龛造像与佛事规模有了较大发展,杜甫一定很想寻访观光,但因无驱车之路,只好放弃。与八峰石龛相比,“吉祥寺”虽路途遥远,但可驱车前往,于是杜公选择了它,当然杜公选择它的另一个原因就是能顺便看看名气甚大的避世桃园“仇池”。

二是拖儿带女,行动不便。杜公要想访问“八峰崖石窟”,必需徒步行走,但妻儿们行走有困难。如若要在驱车访问“吉祥寺”之后,又去参观“八峰石龛”,杜甫一无财力,二无精力,三无体力,四无时间,况正值仲冬时节,天寒地冻。杜老从秦州到飞龙峡已精疲力竭,如若再参观八峰石龛,就需要占用更多的时日与精力,杜老权衡之后,只能作罢。

三是从《石龛》的诗意看,杜公所描绘的全是石龛下的情景。“驱车石龛下,仲冬见虹蜺”,说的是“石龛下”。“伐竹者谁子?悲歌上云梯”,是杜公在石龛下看到的情形,只有站在石龛下方看见爬在高崖上伐竹子的人,才有“上云梯”的感慨。站在550米高的“石龛”处看见谷底爬到50米甚至100多米的伐竹人,是不会有“上云梯”的感慨。况且“石龛”处距山顶最高处只有50米,伐竹人再无高可爬,同时“石龛”前后山崖全是硬体沙石岩,不长竹子,即使有也无人敢去砍伐,因为下边是500多米高的峭壁,山羊野兔都不敢登攀,何况人乎?杜公与伐竹人的喊话交流也在石龛下进行的,杜公问伐竹人,砍竹子干什么用啊?伐竹人回答说:为官家采竹子做箭杆,已经五年了,供应梁、齐前线平叛用。并遗憾地说,现在直杆竹子已经很少了,不易采到,使前方士卒的箭袋里无箭可装了。对此,杜甫发出了无奈的感叹“奈何渔阳骑,飒飒惊蒸黎”。这里他再没有责怪与批评政府或官吏,这一切都是安史叛军所迫,使老百姓不得安宁。杜公与伐竹者的对话,同样是在石龛下进行的。站在500多米高的石龛上,与谷底的伐竹人是无法交流的,即使你喊破了嗓子,石龛下方的人也听不见你的声音。

四是目前尚无任何资料和证据表明杜公去过“石龛上”。尽管后人对松柏掩映、禽鸟曲歌、面面玲珑、峰峰俊俏、游览胜境、浑然天成的“八峰石龛”多有褒奖称颂之词,但杜公却笔墨吝啬,无一词可觅。这也可证明,杜公没有到达“石龛上”。要不,这“八峰天外峙,一峰独崔巍。佛殿横山腰,玲珑亦壮哉”的雄奇之态,善于记录与描绘祖国山河的大手笔怎么会无一笔勾勒呢?原因就在他未能亲临目睹,虽有慧眼椽笔与聚焦万象之力,却难做无米之炊。

从上述剖析看,杜甫虽写出了爱国忧民、意境深远、感慨沉郁的《石龛》诗,却未能亲临“八峰石龛”,一睹风采。笔者为此而惋惜,令人欣慰的是杜公参观访问了石龛下的寺儿湾“吉祥寺”,以及仇池山下的飞龙峡、灯塔村、寺儿沟、赵家沟底下(寺儿沟口)等。其飞龙峡、灯塔村、寺儿沟、寺儿湾、赵家沟底下以及牛儿坪、赵家庄等地,西汉为武都之地,后属仇池国,唐、宋、元、明为成州同谷之域,其后归西和所辖,建国后,初为西和县洛浴区喜集乡所理,现归西和县石峡镇管辖。

五、杜甫《石龛》诗与“仇池草堂”及《仇池》诗的关系

仇池草堂(亦名白云草堂),自南宋以来,为西和人所拜谒纪念,直到民国毁圮。杜公来过仇池与仇池草堂的存在绝不是空穴来风,而是证据斑斑,最有力的证据不是别的,正是杜甫本人。他的《石龛》诗就是铁证,“驱车石龛下”和“山远道路迷”最能说明一切。不到仇池“寺儿湾”,是万万做不到的,要到寺儿湾就必先经过仇池飞龙峡东的羊马城、寺儿沟。“驱车石龛下”和“山远道路迷”,绝不是杜公的凭空臆想,或虚拟夸张,或兴高采乐时的狂语,而是真情实景的记录、反映与表述。

正因为杜甫亲临仇池之地,才对仇池的山川地貌、泉流水系、风土民情,以及文化习俗等有深刻了解;正是这时,他才从百姓口中知道了仇池的伏羲仙崖、金龙滚珠、八仙上寿、西石勺、无根水、神鱼洞、小有天、麻崖洞、天池泽、悬空崖、八卦台等风景名胜;他才会写出著名的《仇池》诗:“万古仇池穴,浅通小有天。神鱼今不见,福地语真传。近接西南境,常怀十九泉。何时一茅屋,送老白云边。”

杜甫在羊马城听到了仇池的许多美好传闻,平田沃土,水丰草美,煮土成盐;又看到了山川清远,偏僻宁静;还感受到了仇池人的淳朴与笃厚,好像找到了传说中的“洞天福地”,很想在此建草屋度余生。然而这里毕竟是偏僻一隅,山环水绕,几乎与世隔绝,清冷得让人窒息。其实,梦想白云悠悠的杜公,并不愿在“不知有魏晋”的桃花源里怡然自得,了却一生。他“致君尧舜上,再使风俗淳”的政治抱负和“穷年忧黎元”的性格与情怀,不可能避居世外桃源,也不愿过早的与白云相伴,过早的在人间蒸发。于是又驱车启程,循着来时路返回龙门镇(石峡街),再前往同谷寻诸彦。

通过以上考察与分析,笔者对杜公《仇池》一诗的编次有了新的认识。

首先,该诗是“纪行诗”,而非“杂诗”。应该排在由秦州发同谷一组纪行诗中的《石龛》之后,其序是:发秦州、赤谷、铁堂峡、盐井、寒峡、法镜寺、青阳峡、龙门镇、石龛、仇池、积草岭、泥功山、凤凰台。由原来的12首变为13首。这样更能体现作者本来的活动场景,反映真实。过去我们以为“仇池”不在杜甫由秦州到同谷的线路上,今天认识到,它虽不在杜公旅途线路上,而杜公却专程去寻访了它(仇池飞龙峡、羊马城、寺儿湾),然后写下了脍炙人口的《仇池》诗。今天我们应该还原真相,打破宋人编目的网格或框架,由“秦州杂诗”转入“发秦州纪行诗”。

其次,该诗是“实景图经”,而非虚构臆想。杜甫对仇池地貌特征、自然景观的描写都是实情实景,没有什么过分渲染夸张。诗中的“小有天”至今仍可见它的存在,当地民谣“东石无根水长盈,西石勺下汩汩流,小有天藏深洞中”至今流传。诗中的“神鱼洞”,在仇池山下西汉水河边的蔚家村,每年清明前后依旧从洞口向外涌流着“肉白如玉,味亦甘美”的嘉鱼。诗中的“十九泉”,今虽不存,但唐代之前,泉眼多达九十九,杜甫写诗时,为了合韵,才写为“十九泉”。《华阳国志》载:“一名仇池,地方百顷,盖即此也。意者,汉初为池,其后水涸,遂成平田,唐时犹有九十九泉,今则溪流潺湲,仅供居人之食而已。”《续博物志》亦曰:“吾奉使过仇池,有九十九泉,万山环之,可以避世,此桃花源也。”

再次,该诗是在仇池飞龙峡所写,而非秦州所写。诗圣专程寻访了仇池飞龙峡等地,对仇池福地有了深刻认识之后,产生了灵感,才有了神来之笔。这出神入化、令后世倾倒的《仇池》诗,绝不是杜公在秦州时的提前酿造,而是专访仇池后的杰作。

仇兆鳌所说的“神鱼、福地据所闻而称述之,……观末章读记忆仇池,则前六句皆是引记中语”[14]的评注,不甚确切。杜甫是听仇池人所言,而非其他。除仇氏之外,其他历代杜诗评注家皆无此评。

在杜甫陇右诗研究者的队伍中,似乎多数学者认为:杜甫未去过仇池,杜公《仇池》诗是在秦州所写,属秦州杂诗,笔者以前亦从此说,未有过叛逆之想。此前,经过对工部《石龛》诗的进一步研习,对工部“驱车石龛下”路线的考察与情景复原,以及对寺儿湾“吉祥寺”遗址的考察,认为《方舆胜览》、《方舆纪要》、《武阶备志》、《甘肃通志》、《乾隆西和县志》等对杜甫寓居仇池“飞龙峡”东(今灯塔村)和“仇池草堂”的记述是正确的,最有力的证据就是杜公本人《石龛》诗真实情景的再现与还原。

需再次说明的是:杜公只去过仇池山下的“飞龙峡”、“灯塔村”、“寺儿沟”和“寺儿湾”,也许只寓居了短短的三五天,却留下了永不消失的光华。这也正是仇池古国人建立“仇池草堂”的理由与根据。“仇池草堂”的建造和后人的祭奠缅怀,又承载了诗圣专程光顾“仇池”的盛情,遂使风尘仆仆的诗圣足迹留芳百代!

[1]祝穆.方舆胜览[M].北京:中华书局,2003:1223-1224.

[2]邱大英.乾隆西和县志[M].内部铅印本.2006:398,405.

[3]朱绣梓.民国西和县志:卷二[M].内部铅印.2006:45,52.

[4]西和县志编篆委员会.西和县志[M].西安:陕西人民出版社,1997:645.

[5]宋开玉.杜诗释地[M].上海:上海古籍出版社,2004:198.

[6]李济阻,王德全,刘秉臣.杜甫陇右诗注析[M].兰州:甘肃人民出版社,1985:269.

[7] 郦道元.水经注[M].南京:江苏古籍出版社,1978:1694-1695.

[8]祝穆.方舆胜览[M].北京:中华书局,2003:1223.

[9]顾祖禹.读史方舆纪要[M].北京:中华书局,2003:2830.

[10]吴鹏翱.武阶备志[M].清同治刻本.楚南洪维善出版,1873.

[11]许容,等.甘肃通志[M].清乾隆刻本.1736.

[12]邱大英.乾隆西和县志[M].内部铅印本.2006:403,399.

[13]朱绣梓.民国西和县志:卷二[M].内部铅印.2006:45.

[14]仇兆鳌.杜诗详注[M].北京:中华书局,1979:584.