我国沿海地区海洋经济可持续发展能力比较研究*

2014-05-01狄乾斌刘欣欣

狄乾斌,刘欣欣,王 萌

(辽宁师范大学海洋经济与可持续发展研究中心 大连 116029)

我国沿海地区海洋经济可持续发展能力比较研究*

狄乾斌,刘欣欣,王 萌

(辽宁师范大学海洋经济与可持续发展研究中心 大连 116029)

文章以系统论为基础,构建由资源、环境、经济、社会和科技5个子系统组成的海洋经济可持续发展评价指标体系,对我国海洋经济可持续发展能力进行定量评价,得出沿海地区可持续发展能力的排名,并将其分为4组。我国海洋经济可持续发展能力呈先降低后升高的趋势,各子系统对可持续发展能力的贡献情况有所不同,从计算变差系数看出沿海地区可持续发展能力差异变化幅度较小。运用R/S分析法预测在2012—2021年期间,沿海地区的差距先缓慢增大后缓慢减小。最后,从提高海洋经济可持续发展综合协调能力、海洋资源开发能力、科技支撑能力和保护海洋生态环境等方面提出具体建议。

海洋经济;可持续发展能力;指标体系;变差系数

我国是一个海洋大国,近年海洋经济快速增长,海洋资源得到了日趋广泛的利用,海洋产业得到了迅速发展,海洋经济总值逐年增长,海洋经济在整个国民经济体系中具有越来越重要的地位。但在我国海洋经济快速发展的同时,由于过去海洋开发中较为重视海洋资源对经济发展的支持作用,而对海洋自然生态基础承载能力及其由于开发利用不当而造成的资源环境问题对经济发展的限制和约束作用考虑不足,致使出现海洋资源利用过度、海洋环境恶化等问题,因此,海洋经济的可持续发展是我国建设海洋强国的保证。

目前,国内对海洋经济可持续发展问题的相关研究主要从资源与环境视角[1],将海洋经济整体视为一个完整系统,研究海洋资源开发、环境保护下的海洋经济可持续发展问题[2],当前的热点主要关注海域承载力,人海关系优化协调,海洋经济可持续发展评价[3],海洋经济与资源环境协调发展等。

本研究采用综合指标评价法,通过构建海洋经济可持续发展评价指标体系,对我国沿海地区的海洋经济可持续发展能力进行评价和比较,分析各子系统对可持续发展能力的贡献率,并基于R/S模型预测我国沿海地区海洋经济可持续发展能力的差异情况,提出实现海洋经济可持续发展的对策,以期能够为我国海洋强国建设提供参考。

1 海洋经济可持续发展的内涵及评价指标体系

1.1 海洋经济可持续发展的内涵

海洋经济可持续发展是可持续发展理念在海洋领域的体现,它是这样一种研发模式,即:技术上应用得当,资源利用节约,生产集约经营,生态环境不退化,可以实现海洋资源的综合利用、深度开发和循环再生,经济上持续发展和社会普遍接受。其内涵可概括为:海洋经济的持续性、海洋生态的持续性和社会发展的持续性,其中经济的可持续性是中心,生态系统的可持续性是基础,社会发展的可持续性是目的。

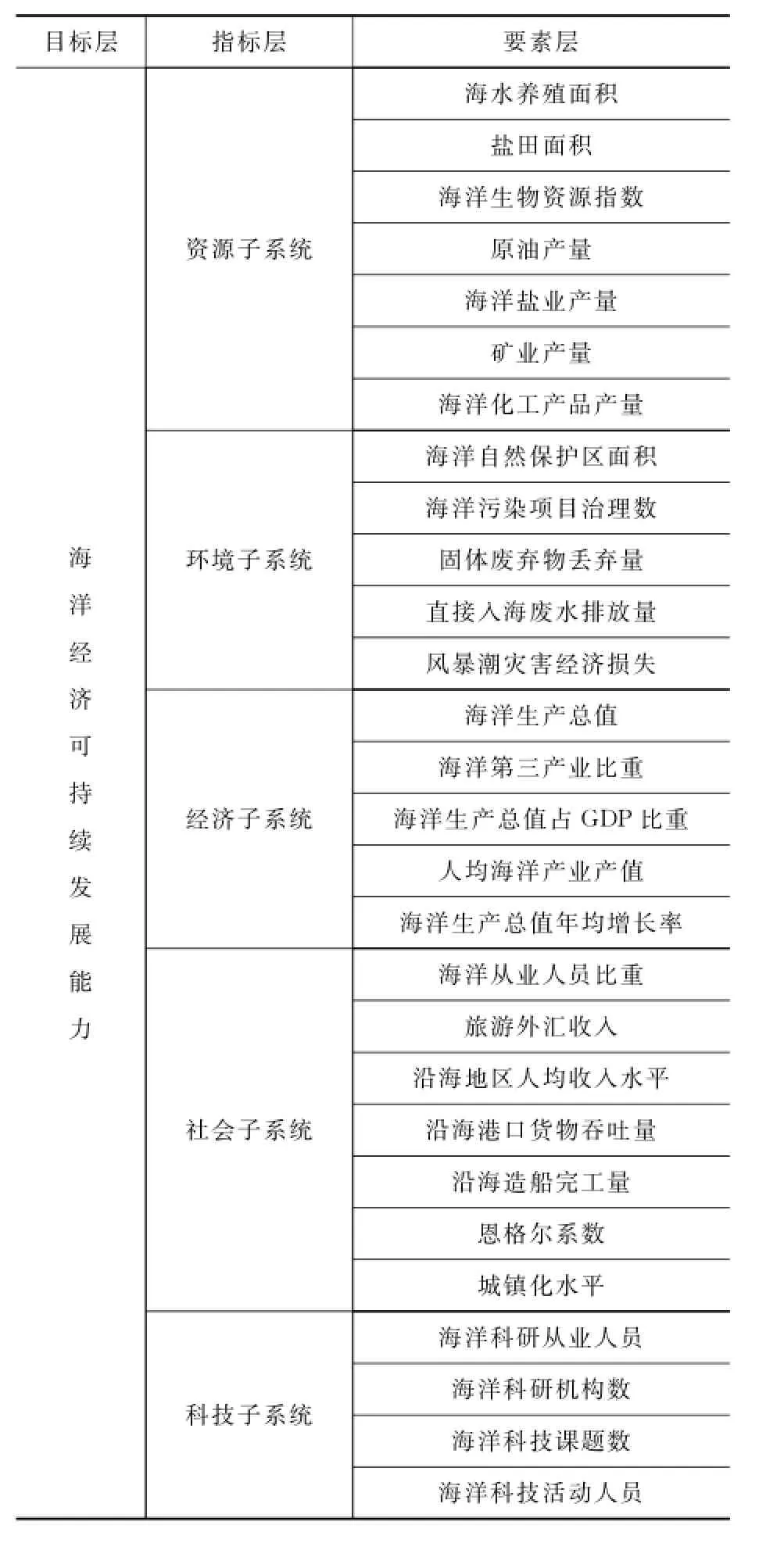

1.2 海洋经济可持续发展评价指标体系

建立海洋经济可持续发展评价指标体系是科学评价我国海洋经济可持续发展能力的前提,对制定海洋经济可持续战略具有重要意义[4]。指标的选取按照科学性、系统性、全面性、可测性的原则,剔除统计数据中不连续的指标,借鉴相关文献[5],从系统的角度,将海洋经济可持续发展指标体系分为资源、环境、经济、社会、科技5个子系统。海洋资源系统是海洋经济可持续发展的物质基础,海洋环境系统是海洋经济可持续发展的空间支持,海洋经济系统是海洋经济可持续发展的核心组成部分,海洋社会系统是海洋经济可持续发展的重要保障,海洋科技系统是海洋经济可持续发展的智力支撑。将海洋经济可持续发展能力作为一级指标,海洋资源、环境、经济、社会、科技子系统作为二级指标,反映各子系统的状态和发展水平作为三级指标,海洋可持续发展评价体系如表1所示。

表1 海洋经济可持续发展评价指标体系

2 我国沿海地区海洋经济可持续发展能力评价

2.1 研究方法及数据获取

2.1.1 熵值法

计算第j项指标下第i个方案指标值权重p[]为ij

计算第j项指标的熵值ej

其中k=lnm,i=1,2,…,m;j=1,2,…,n。并假定,当pij=0时,pijln(pij)=0。

计算第j项指标的差异系数gj,当gj越大时,指标越重要。

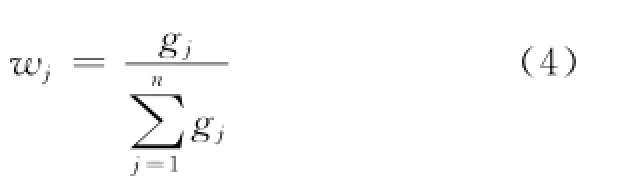

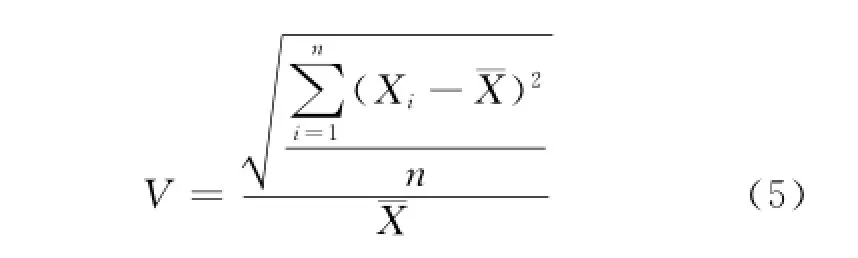

计算权数wj为

2.1.2 层次分析法

美国运筹学家萨迪于20世纪70年代提出了层次分析法。采用定性与定量有机结合的方法或通过定性信息定量化的途径,使复杂的评价问题分解为各个组成因素,将这些因素按支配关系分组形成递阶层次结构。

2.1.3 变差系数变差系数为

式中:Xi为沿海各省、市、自治区海洋经济可持续发展能力得分,n为11为其平均值[7]。

2.1.4 数据选取

文中所用数据均来源于2003—2012年《中国海洋统计年鉴》[8]、《中国统计年鉴》[9]和《中国人口统计年鉴》[10]。对于个别统计数据不连续的,对其进行适当修正。

2.2 我国沿海地区海洋经济可持续发展能力评价比较

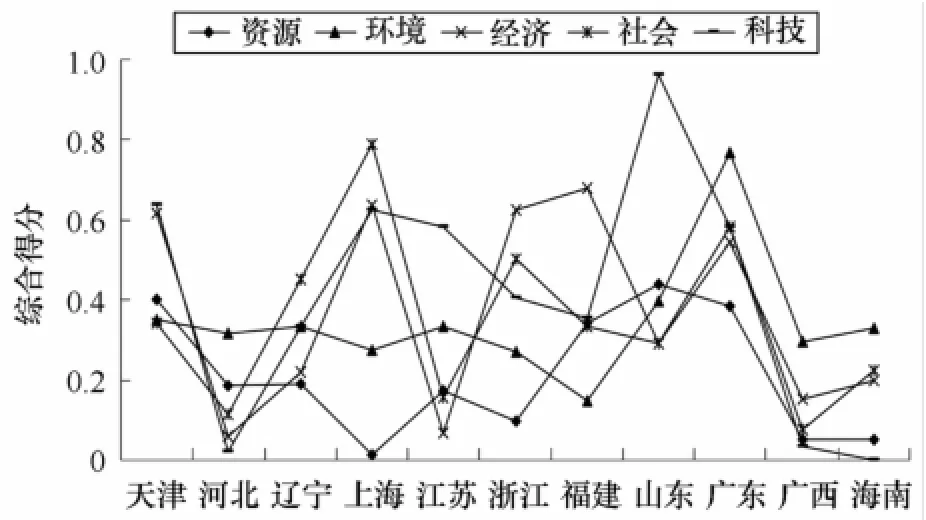

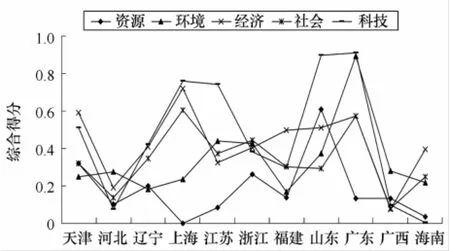

海洋经济可持续发展能力具有多种评价方法,熵值法是一种完全依据数据计算得出指标权重的赋权方法,不带任何主观判断,而层次分析法是专家凭借经验来打分确定,主观性较强。本研究通过熵值法和层次分析法相结合来确定海洋经济可持续发展指标体系中的指标权重。以2002—2011年为研究时间段、我国沿海11个省、市、自治区为研究对象,2002年和2011年各省、市、自治区海洋经济及其子系统的可持续发展能力评价得分见图1~图3。

图1 2002—2011年沿海地区可持续发展能力综合得分

图2 2002年沿海地区子系统可持续发展能力得分

图3 2011年沿海地区子系统可持续发展能力得分

图1显示了2002—2011年沿海各省、市、自治区海洋经济可持续发展能力变化及排名情况,由大到小依次为:2011年排名依次为山东、广东、天津、上海、浙江、江苏、辽宁、福建、海南、河北和广西。将其分为4组,明显可看出,2005年之前,广东的海洋经济可持续发展能力居全国首位,2006年之后山东取代广东居地区第一,2011年广东有赶超山东的趋势,山东只以微小的得分领先于广东。整个时间序列中,广西均处沿海地区末位。

第一组中包括山东和广东。2002—2011年山东省的科技系统得分均为0.90以上,海洋科研从业人数最多,山东省科技综合能力不论对自身还是全国来看,都具有绝对优势,是拉动可持续发展能力的主要力量。山东一直以来都是资源大省,2002年资源系统发展能力仅次于天津,2011年跃居全国首位。2002年环境子系统居前列,主要得益于科技对环境治理的支撑,2011年环境发展能力有所下降。经济和社会子系统均居于全国中游水平,其中社会发展能力与山东其他子系统相比最弱。广东省环境和科技发展能力较强,在环境治理及保护方面一直居于地区首位。社会子系统居全国第二位,经济子系统能力由第五上升到第三位。资源发展能力下降较多,对自身相比能力最弱,且到2011年其资源发展能力处于极弱的状态,这是由于经济的发展造成了资源的过度开发。

第二组中有天津、上海和浙江。天津的资源子系统均居地区第二位,科技和环境治理能力下降较多,经济子系统由第四位上升到第二位,从自身来看,天津的科技和经济子系统贡献最大,2011年环境保护方面已处于全国后列。上海经济发展能力由第二位上升至首位,由于上海海洋经济发展质量均处地区领先地位,社会子系统均为全国第一,上海发达的经济带动海洋社会系统可持续发展能力的提高,海洋产业发展能力较强。科技支撑能力均为全国第三位。由计算得出历年上海的资源得分均为全国最低,说明上海的海洋资源供给能力较弱,这主要是由于上海的地理位置所决定,相对于较发达的经济,环境治理及保护能力却较差,主要是经济的快速发展造成了海域环境的污染和破坏。浙江社会子系统均处全国第三位,经济系统和科技系统分别由第四和第六均下降到第七位,资源和环境子系统均由后列上升到第三的位置。纵向比较来说,社会子系统对可持续发展能力的贡献率最大,资源供给能力最弱。

第三组包括江苏、辽宁和福建。科技子系统一直处于全国中游水平,社会子系统上升幅度较大,由全国后列上升为第四位,环境保护能力上升至第二位,经济子系统处全国靠后的位置,资源供给能力持续下降,已居第九位。对自身系统来说,科技综合能力和环境治理能力较强,资源供给能力较弱。辽宁社会、资源子系统在全国排在第四位、第五位,科技和经济子系统分别由第八位、第七位上升至第六位,环境子系统下降位次较多,由第四位跌至第十位。对自身而言,社会、科技的发展贡献较大,资源的供给能力较弱,且至2011年环境与资源同时制约着辽宁省海洋经济的可持续发展。福建省社会和科技子系统分别为第六位和第八位,资源子系统处中游水平,经济子系统由第一位下降至第五位,环境治理及保护能力均为全国末位,福建省的海域环境能力需加强。经济和科技子系统对可持续发展能力贡献较大的,环境是制约可持续发展的主要因素。

第四组有海南、河北和广西。海南省经济、资源和科技子系统分别处第八位、第十位和第十一位,社会子系统由第八位下降至第十位,环境子系统由第六位下降至第九位。河北省经济、社会、科技子系统均为第十位,资源子系统由第六位下降至第八位,环境子系统由第七位上升至第六位。广西壮族自治区资源和环境子系统由排名靠后的位置上升到中游的位置,社会子系统排在最末位,科技子系统排在第九位,经济子系统由第九位下降至末位。

2.3 我国沿海地区海洋经济可持续发展的动力

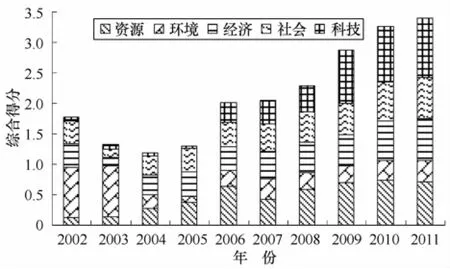

海洋经济系统运行的动力具有多动力因子特征,一般来说具有资源动力、环境动力、市场动力、政策动力和竞争动力等,各动力因子的力度及作用在不同的时期均有所差别,选取可以定量化分析的动力因子,根据指标数据可得及可量化的原则,对我国海洋经济系统中的资源、环境、经济、社会、科技5个子系统进行评价,以此来揭示动力因子的变化及对可持续发展水平的贡献度情况,以2002—2011年的数据进行分析,可持续发展能力及子系统的得分情况见图4。

图4 海洋经济可持续发展能力及子系统的贡献度变化情况

从图4可以看出,2002—2011年可持续发展能力呈先降低后升高的趋势,2002年可持续发展能力得分为1.53,2011年为3.50,我国海洋经济可持续发展能力提高了2倍多。纵向比较看,资源子系统可持续发展能力总体呈增大趋势、经济子系统先增大后减小,环境子系统逐渐减小,社会子系统波动情况较大,科技子系统逐渐增大。横向比较来看,2002—2003年环境子系统占比最大,超过总体一半的比例,表明这期间环境对可持续发展能力的贡献非常大。2004—2005年经济子系统比例最大为27.62%和31.76%,2006年以后比例降低。2006年资源子系统占比较大达到30%,之后几年占比也呈减小趋势。2007—2008年社会子系统贡献度为23.54%及25.48%,之后呈先减小后增大的趋势。由此可以看出,经济的快速发展已使资源环境系统遭到一定的破坏,以牺牲生态环境为代价而换来的经济社会活动的增长,推动了海洋经济的整体发展。2009—2011年科技子系统贡献度为28.90%、26.88%和27.12%,科技支撑作用逐渐增强,依靠技术进步和创新驱动是海洋经济可持续发展的根本保障。

2.4 我国沿海地区海洋经济可持续发展的差异

通过计算变差系数来反映沿海各省、市、自治区海洋经济可持续发展能力之间的差距,从总体来看变化幅度较小,后几年相较于前几年有小幅下降,2002—2005年差距变大,2006年减小较多,至2007年又有所增加,2008—2011年差异减小(图5)。资源子系统呈波动中逐渐上升趋势,表明沿海地区资源供给能力差距是增大的,环境子系统在2006年之前呈波动减小趋势,2007年之后呈波动上升趋势,表明环境治理能力差距除个别年份外先减小后增大,经济子系统2006年之前呈减小趋势,2006—2010年缓慢增加,2011年降幅较大,即经济系统的发展差距总体是减小的,社会子系统呈波动中逐渐下降趋势,表明海洋社会的发展能力差异减小,科技子系统在2002—2008年是上升的,之后有所下降,说明沿海地区的科技支撑能力差距再经历上升后又降低。

图5 海洋经济可持续发展能力及子系统变差系数

3 我国沿海地区海洋经济可持续发展能力差异预测分析

3.1 R/S模型

选用的时间序列为变差系数V(t)(t=1,2,…,N),经一阶差分得序列X(t),将序列分成m个长度为n的相邻子区间[11],分别标记为区间Im,Im的平均值为Em,则计算Im的累计离差:

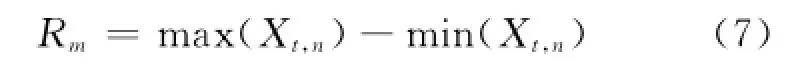

计算Im的极差:

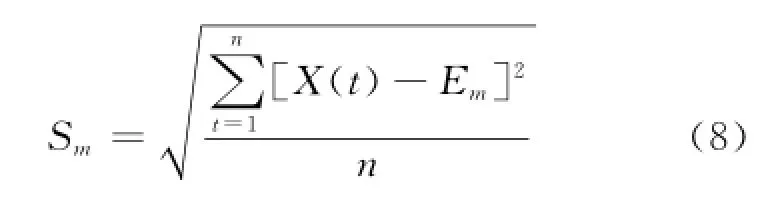

计算子区间的标准差:

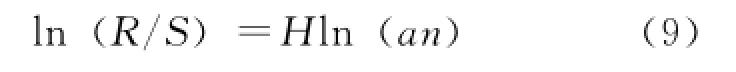

则重标极差为(R/S)m=Rm/Sm,由经验公式R/S=(an)H两边取对数函数得到:

式中:a为常数;H为赫斯特指数。用最小二乘拟合法得到拟合直线,其斜率即为Hurst指数的估计值。由关联函数C(t)=22H-1-1,当0≤H<0.5时C(t)<0,此时是一个反持续性序列;当0.5<H≤1时C(t)>0,这是一个持续性序列,H值越接近于1,正相关性越强。

3.2 预测分析

本研究运用分形理论中的R/S分析方法对海洋经济差异时间序列所具有的分形特征进行研究并预测其发展趋势,以变差系数为研究时间序列。赫斯特提出统计量用于检查指数的稳定性及估计周期循环长度,当具有状态持续性时,Vn关于ln(n)是向上倾斜的,此时Hurst指数大于0.5。经检验Hurst指数具有稳定性。由计算得出,R2值较高为0.964,回归直线的拟合效果好,表明具有较高的预测精度。Hurst指数值在0~1之间,说明未来的变化趋势与过去的变化趋势具有正相关性,区域差异的演变将继承过去的趋势。H(2002—2011)为0.733>0.5,C(t)>0,说明在2012—2021年期间,各省、市、自治区海洋经济之间的差距与2002—2011年有相同的发展趋势(图5),变差系数先缓慢增大后在波动中缓慢减小,即沿海地区的差距缓慢增大后又缓慢减小。

4 结论与建议

4.1 结论

通过构建由资源、环境、经济、社会和科技5个子系统,组成海洋经济可持续发展评价指标体系,运用熵值法和层次分析法确定指标权重,定量评价我国海洋经济可持续发展能力。得出我国沿海地区可持续发展能力的排名,沿海省、市、自治区可持续发展能力及其子系统在全国的水平及对自身系统的贡献作用。我国海洋经济可持续发展能力呈先降低后升高的趋势,2011年比2002年提高了2倍多。各子系统对可持续发展能力的贡献情况有所不同,资源和环境子系统的提供能力逐渐减小,经济、社会和科技子系统的作用逐渐增强,我国海洋经济的快速发展已使得资源环境系统遭到一定的破坏。运用变差系数表现沿海地区可持续发展能力及子系统的差距变化情况,从总体来看,地区可持续发展能力差异变化幅度较小,后几年相较于前几年有小幅下降。运用R/S分析法预测在2012—2021年期间,各省市海洋经济之间的差距与2002—2011年有相同的发展趋势,沿海地区的差距先缓慢增大后缓慢减小。

4.2 建议

(1)提高海洋经济可持续发展的综合协调能力。加强对海洋经济发展的调控、制定和服务,提高海洋经济增长质量,壮大海洋经济规模,加快海洋经济增长方式的转变,发展海洋循环经济,提高资源利用率。优化海洋产业布局,大力扶持新兴海洋产业,继续扶持发展海洋第一产业,延长水产品加工产业链,促进海洋渔业向效益型转变。积极调整并发展海洋第二产业,培育发展海洋第三产业,加强旅游基础设施与生态环境建设。

(2)我国沿海地区在海洋经济社会发展的同时,海洋资源日趋枯竭,海洋生态环境已遭到破坏,党的十八大报告提出“提高海洋资源开发能力,发展海洋经济,保护海洋生态环境”的要求,在注重科学开发利用海洋资源、积极拓展海洋资源开发领域的同时,强化海洋生物资源保护,提高海洋持续提供海洋资源产品和环境服务的能力,加强海洋污染防治,加大海洋生态环境保护力度,建立健全海洋资源、生态环境和防灾减灾综合检测体系。

(3)海洋经济的可持续发展离不开科学技术的支撑能力。加快构建海洋科技创新与支撑体系,在体制、机制和政策措施上鼓励海洋技术成果向生产力转化,创造高效益的海洋科技产品,提高科技对海洋经济的贡献率。加快对海洋传统产业的技术改进和发展高新技术产业,重视科技对海洋环境保护的作用,发展海洋生态监测与评估,为有效遏制海域生态环境恶化提供技术支撑。另外,要坚持产、学、研结合,共同培养海洋科技优秀人才。

[1] 狄乾斌,韩增林,孙迎.海洋经济可持续发展能力评价及其在辽宁省的应用[J].资源科学,2009,31(2):288-294.

[2] 方欣,张亦飞,毛翰宣,等.浙江省海洋经济可持续发展能力演进研究[J].海洋通报,2013,32(2):121-126.

[3] 刘明.区域海洋经济可持续发展能力评价指标体系的构建[J].经济与管理,2008,22(3):32-35.

[4] 刘荣子,孙吉亭.中国区域海洋学:海洋经济学[M].北京:海洋出版社,2012.

[5] 海洋经济可持续发展战略研究课题组.我国海洋经济可持续发展战略蓝皮书[M].北京:海洋出版社,2012.

[6] 张建坤,冯亚军,刘志刚.基于DPSIR模型的旧城更新改造可持续评价研究:以南京市秦淮区为例[J].南京农业大学学报:社会科学版,2010,10(4):80-86.

[7] 狄乾斌,刘欣欣,曹可.中国海洋经济发展的时空差异及其动态变化研究[J].地理科学,2013,33(12):1413-1420.

[8] 国家海洋局.中国海洋统计年鉴[M].北京:海洋出版社,2003-2012.

[9] 国家统计局.中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2003-2012.

[10] 国家统计局人口和社会科技统计司.中国人口统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2003-2012.

[11] 吴丽,刘霞,吴次芳.浙江省县域经济差异演化实证研究与R/S分析[J].经济地理,2009,29(2):220-224.

国家自然科学基金(41101571);辽宁省高等学校优秀科技人才支持计划资助(WR2014005).