“即”与“既”

2014-04-29陈燕民

陈燕民

“即”与“既”,是汉语中从古至今一直保持高使用频率的两个字。但在今天的日常生活中,在这两个字的使用上却不时出错。比如电视屏幕上个别字幕,就出现过“既使”、“即然”等用错的情况。

先说“即”。

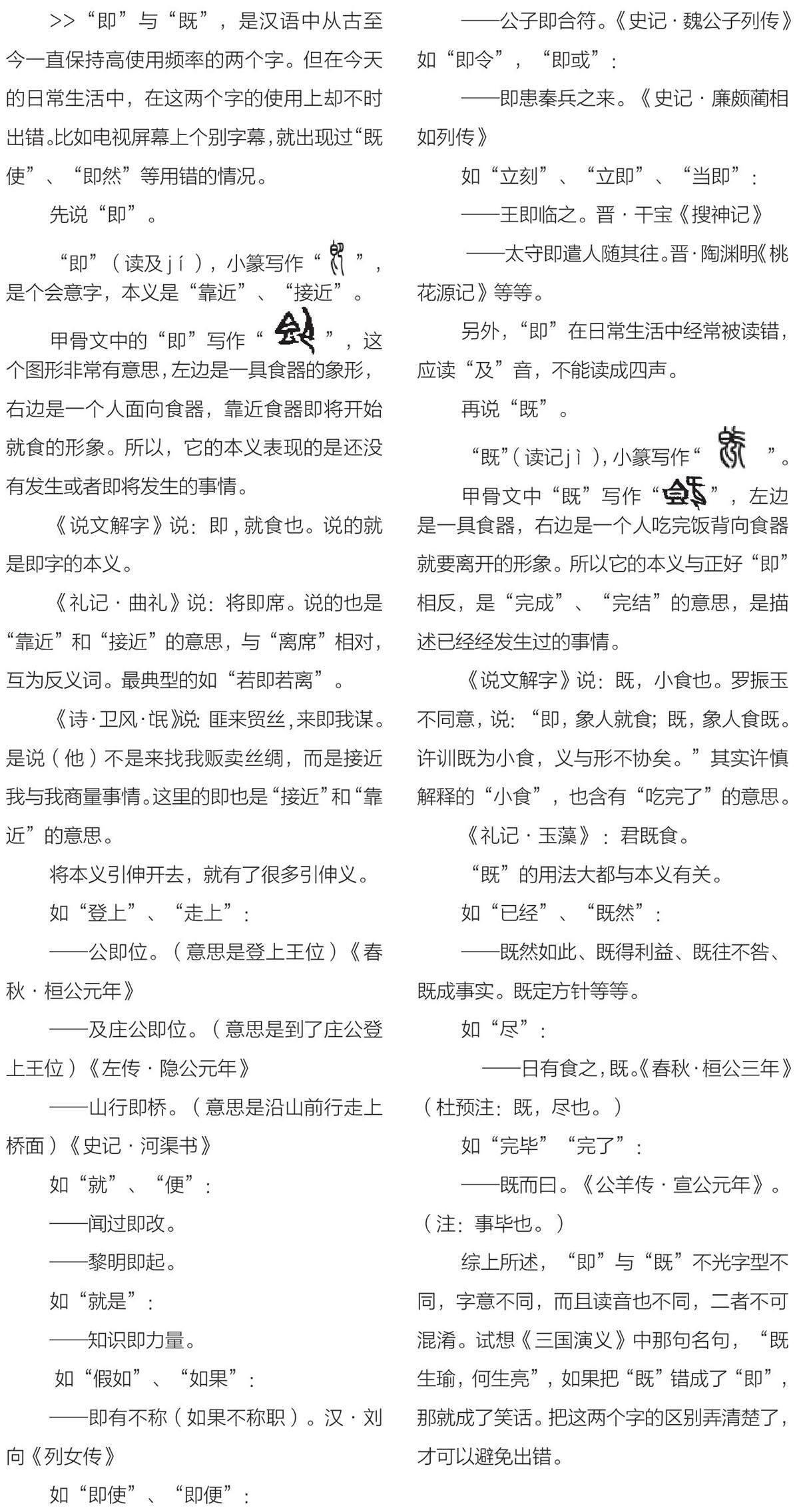

“即”(读及jí),小篆写作“”,是个会意字,本义是“靠近”、“接近”。

甲骨文中的“即”写作“”,这个图形非常有意思,左边是一具食器的象形,右边是一个人面向食器,靠近食器即将开始就食的形象。所以,它的本义表现的是还没有发生或者即将发生的事情。

《说文解字》说:即,就食也。说的就是即字的本义。

《礼记·曲礼》说:将即席。说的也是“靠近”和“接近”的意思,与“离席”相对,互为反义词。最典型的如“若即若离”。

《诗·卫风·氓》说:匪来贸丝,来即我谋。是说(他)不是来找我贩卖丝绸,而是接近我与我商量事情。这里的即也是“接近”和“靠近”的意思。

将本义引伸开去,就有了很多引伸义。

如“登上”、“走上”:

——公即位。(意思是登上王位)《春秋·桓公元年》

——及庄公即位。(意思是到了庄公登上王位)《左传·隐公元年》

——山行即桥。(意思是沿山前行走上桥面)《史记·河渠书》

如“就”、“便”:

——闻过即改。

——黎明即起。

如“就是”:

——知识即力量。

如“假如”、“如果”:

——即有不称(如果不称职)。汉·刘向《列女传》

如“即使”、“即便”:

——公子即合符。《史记·魏公子列传》

如“即令”,“即或”:

——即患秦兵之来。《史记·廉颇蔺相如列传》

如“立刻”、“立即”、“当即”:

——王即临之。晋·干宝《搜神记》

——太守即遣人随其往。晋·陶渊明《桃花源记》等等。

另外,“即” 在日常生活中经常被读错,应读“及”音,不能读成四声。

再说“既”。

“既”(读记jì),小篆写作“”。

甲骨文中“既”写作“”,左边是一具食器,右边是一个人吃完饭背向食器就要离开的形象。所以它的本义与正好“即”相反,是“完成”、“完结”的意思,是描述已经经发生过的事情。

《说文解字》说:既,小食也。罗振玉不同意,说:“即,象人就食;既,象人食既。许训既为小食,义与形不协矣。”其实许慎解释的“小食”,也含有“吃完了”的意思。

《礼记·玉藻》 :君既食。

“既”的用法大都与本义有关。

如“已经”、“既然”:

——既然如此、既得利益、既往不咎、既成事实。既定方针等等。

如“尽”:

——日有食之,既。《春秋·桓公三年》(杜预注:既,尽也。)

如“完毕”“完了”:

——既而曰。《公羊传·宣公元年》。(注:事毕也。)

综上所述,“即”與“既”不光字型不同,字意不同,而且读音也不同,二者不可混淆。试想《三国演义》中那句名句,“既生瑜,何生亮”,如果把“既”错成了“即”,那就成了笑话。把这两个字的区别弄清楚了,才可以避免出错。