演百姓爱看的曲艺

2014-04-29戚永晔

戚永晔

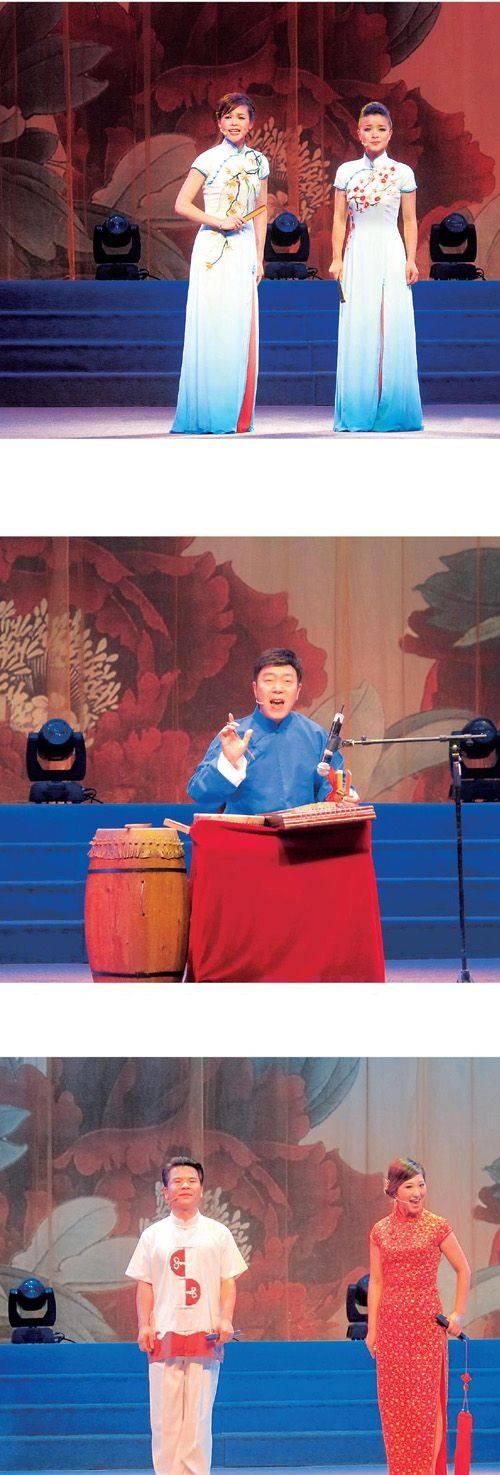

9月15日,在江苏南京举行了第八届中国曲艺牡丹奖揭晓暨颁奖系列活动新闻发布会。公布了七大项共51个奖项。让人惊喜的是,其中有四席获奖者来自浙江,他们是“杭州滩簧”牡丹奖节目奖《美丽的眼睛》表演者冯小娟、朱丽君;浙江省非物质文化遗产温州鼓词代表性传承人陈忠达;另两位则是刚刚三十出头、崭露头角的“新人奖”得主,杭州滑稽艺术剧表演家董其峰和绍兴莲花落表演家施金裕。

作为中国曲艺界的国家级最高奖项,两年评选一届的牡丹奖含金量非常高,有人称之为“曲艺界的奥斯卡”。

是什么力量,让浙江曲艺发展花团锦簇;又是什么力量,让浙江的年轻表演者人才辈出?带着这样的问题,我采訪了刚刚获得牡丹奖“新人奖”的杭州选手董其峰。

“生长的环境成就了我”

其实,大多数杭州市民对董其峰这个名字都不陌生。在杭州电视台一档广受百姓欢迎的脱口秀栏目《开心茶馆》中,那个操着一口绍兴乡音、长相憨厚的“小董”,正是董其峰。此外,《我和你说》《生活大参考》等本土节目也都有他的参与。

但是,及至采访他时我才知道,这个年仅33岁的“大男孩”,已经有了一长串让人艳羡的头衔—杭州滑稽艺术剧院院长、杭州杭剧改革组组长、杭州杭剧团团长、浙江省曲艺家协会主席团成员、杭州市十大杰出青年……

谈及这些,董其峰却显得很谦虚,他说,能有今天的成绩,和自己成长之路上的每个人的帮助分不开。“最早开始对滑稽曲艺表演产生兴趣,是小时候受妈妈的影响。我老家在绍兴,绍兴是曲艺之乡、戏曲之乡,是中国第二大剧种越剧的发源地,又有大家熟悉的绍兴莲花落等戏曲、曲艺,绍兴人好像都会哼几句戏曲。妈妈在家里做家务时经常会放一些莲花落听,从此耳濡目染就学进去一些。”董其峰说,到了初中时,他就对文艺表演流露出特别的爱好,担任学校的文艺部长,也因此选定了今后要走的道路。

1997年,董其峰如愿考入杭州艺校曲艺班接受专业训练。回忆这段求学史的时候,董其峰的话语就滔滔不绝,他讲起了许多铭刻在记忆深处的事情:“滑稽曲艺演员不像大多数人想象的那样,整天在教室里练嘴皮子。我们需要到各地学习地方方言,接触百姓,以使在舞台上塑造的角色更贴近生活,人物形象更逼真。”1998年暑假,董其峰和同学为了学习滑稽戏的基本方言上海话,专程跑到上海正广和饮用水厂打工两个月。为了营造学习语言的良好环境,董其峰每天找各类上海人聊天,“一开始我讲的上海话蹩脚,正宗上海人一听就说我是浙江人。经过努力,后来我们的上海话慢慢从上海外围跨进了上海市区,连正宗上海人都不太分辨得出了。”

就这样刻苦又快乐的三年之后,董其峰成了杭州滑稽艺术剧院的一员,也开始了他长达14年的专业表演史。

“坚守在这个舞台上就能出成绩”

“曲艺表演和拍电影确实不一样,我们需要一次成型,说错了也是一次,说对了也是一次,观众不允许你重来,所以我需要在台下反复地练习,至少要对得起观众和自己喜爱的职业。”这番话,是董其峰对自己多年来所从事职业的总结。正是这种精神,让他在21世纪初,中国社会发生巨大变革的十几年里,坚守在曲艺的舞台上。“当时我们班共23个同学,最终只有6个还干这一行,不少人转行去做了影视剧演员,因为那个成名快。”

回忆最初的表演经历,董其峰的第一感觉是演出任务非常繁重,上山下乡,每年参加各类演出300多场,高峰期甚至多达500场。仔细算一下,几乎每天都要演出,有时一天要演两到三场。他不顾劳累,一直在努力揣摩,提升自己。“我记得有一次和搭档演出小品《打针》,由于在表演时搭档太用力,把我打针时坐的椅子给踢散架了,台下的观众也知道这是演出事故,笑得前仰后合,我们俩也笑场了。最后,我临时加一句:‘护士,你以前是不是散打运动员?圆满收场。这事儿让我更加体会到,滑稽曲艺演员不仅需要生动自然的表演,而且要有应急应变能力。”

功夫不负有心人,2003年,初出茅庐的“菜鸟”董其峰,正是凭借这个小品《打针》,摘得浙江省曲艺界最高奖“笑星奖”。

也就是在2003年,董其峰经杭滑老艺术家金小华的推荐,拜上海著名滑稽戏表演艺术家“老娘舅”李九松为师,成为李九松的关门弟子。再之后,董其峰的演艺之路就顺风顺水,其实成功背后的艰辛只有他自己和家人知道。如今他晋级国家级新人奖,大多数人都觉得是“意料之外、情理之中”。而董其峰本人谈起这届中国曲艺牡丹奖的获奖经过,至今还是兴奋不已:“小品《考验》是我2012年底创作的,因为诙谐幽默又具有教育意义,此前在第九个‘中国文化遗产日时,就在杭州市传统戏剧曲艺巡回演出中大获好评。所以对内容本身,我们是很有信心的。”

“只要老百姓喜欢就一直演下去”

除了董其峰之外,这次获牡丹奖崭露头角的其他几位曲艺工作者,也都值得一提。他们或者身负绝技,见证了曲艺艺术的历史,比如“杭州滩簧”表演者冯小娟担任杭州市余杭区文化馆副馆长、余杭区戏剧曲艺家协会主席,曾获全国第十四届和十五届群星奖、全国第六届牡丹奖文学奖等一系列奖项。另一个表演者朱丽君曾荣获全国第十四届群星奖、“中国戏剧奖”优秀剧目奖、亚洲音乐舞蹈艺术节金奖、全国戏曲演唱大赛专业组金奖等奖项;比如浙江省非物质文化遗产温州鼓词代表性传承人陈忠达,从小随父学习温州鼓词,从事曲艺表演艺术,演唱温州鼓词至今,改编演唱了大量温州鼓词曲目,且多次获得省、市曲艺会演的各类奖项;再比如1983年出生的绍兴莲花落演员施金裕,虽然年轻,但她的作品绍兴莲花落《十八相送》,已在巴黎中国曲艺节获卢浮金奖。

其实,他们身上的特点,正是浙江省在文化大省建设中曲艺文化建设的缩影。这两年,非物质文化遗产保护工作的深入开展,给浙江曲艺的发展带来了很好的机遇。绍兴莲花落在几代曲艺工作者的努力下,目前已誉满全国;温州鼓词以特有的生存方式和市场效应为全国曲艺界所瞩目;通过大量的演出和比赛,“杭州滩簧”、“象山唱新闻”、“宁波走书”、“绍兴平湖调”、“杭州评话”、“杭州小热昏”、“余姚雀冬冬”、“浦江什锦”、“绍兴词调”、“湖州三跳”等小曲种在近几年都走上了大舞台,出现了很好的开端。据统计,到目前为止,全省能在舞台上呈现的曲种已经多达20余种,其中不乏“四明南词”、“绍兴词调”、“宣卷”这些历史上曾经名闻遐迩、但随着时局变迁一度销声匿迹的曲种。

另一方面,浙江曲艺界不断致力发掘培育新人,给一些条件好的曲艺演员更多的学习机会,让他们拜师学艺、潜心修炼,为他们量身定制作品,帮助他们熟悉观众、了解观众,从而达到在演出中学习、在演出中提高的效果。同时也积极创造条件,利用民间的曲艺人才资源,让孩子们更多地接触曲艺、熟悉曲艺,从中培养曲艺的后继之人。丽水缙云官店村有一位酷爱民乐、潜心教学的乡村音乐教师,教出了50多个会弹奏民族乐器、演奏婺剧音乐的孩子。浙江省曲协发现了这个群体后,挑选了11个孩子,帮助他们排演了一出兰溪滩簧《古村戏韵》。节目一上演就大获好评,成为浙江省推荐参加央视和中国曲协联合举办的第四届全国少儿曲艺大赛的首选节目,并一举夺得了一等奖。乡村教师获得了园丁奖,浙江省曲协获得了组织奖。这个节目还被邀请参加了由文化部主办的全国青少年艺术节电视晚会。2013年,浙江省选送的杭州小热昏《敬老尽孝》、温州鼓词《五官的奥秘》和绍兴莲花落《马路边的一分钱》获得第五届全国少儿曲艺大赛二等奖。其中,杭州小热昏《敬老尽孝》和温州鼓词《五官的奥秘》还荣获第五届全国少儿曲艺大赛作品奖。2014年,国家级非遗项目金华道情和绍兴莲花落一起参加了第六届全国少儿曲艺大赛,莲花落《一颗米》获一等奖,金华道情《田鸡飞上天》获三等奖,首闯全国大赛的两位小演员获新苗奖。

如此等等,不一而足。其实,正如董其峰在获奖时所说的那样:“只要老百姓喜欢,我就会一直演下去!”□