新课改后英语教师课堂教学行为研究

2014-04-27张帅

张 帅

(山西师范大学 教育科学研究院, 山西 临汾 041000)

一、研究对象与方法

1.研究对象

研究对象为临汾市平阳中学初一年级的三位英语教师,通过课堂观察的方式对他们所带班级的英语课堂进行研究调研。

2.研究方法

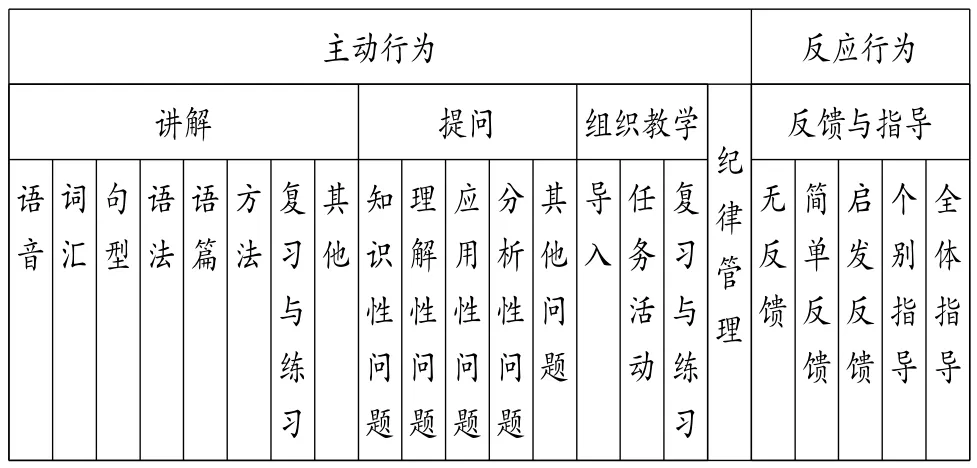

(1)参考国家社科基金项目“十一五”规划(教育学)青年基金课题“课堂教学行为分析与评价的实验研究”课题组的教学行为观察量表(一),对该量表进行修改制作出适用于本次课堂观察研究的量表,其中记录教师行为的类别分为两类:主动行为和反应行为,两大行为类别进一步分解的结构见表1。

表1 课堂教师行为观察量表结构

(2)通过课堂观察量表记录教师教学行为,秒表记录教师课堂教学行为发生的起止时间,对重点研究的18节课进行课堂录音并转为文字进行分析,在分析统计数据的基础上,对教师课堂教学行为进行分析。

二、研究结果

1.教师讲解所占时长情况

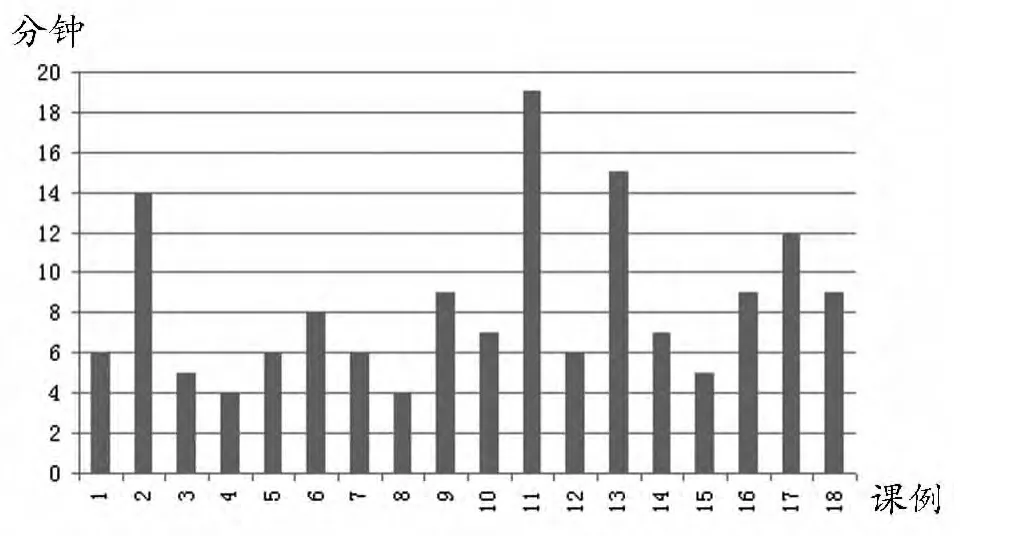

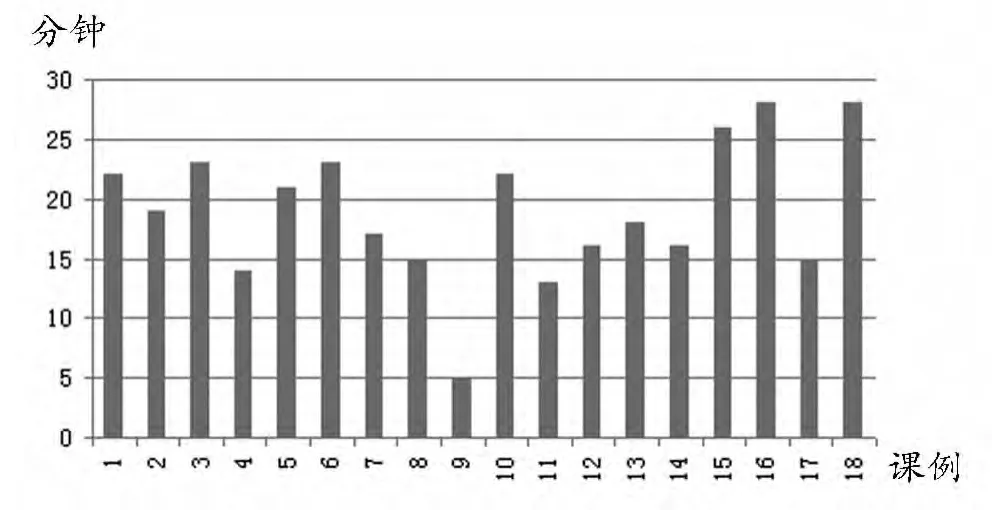

由图1可知,教师独白式讲解的平均时间长度约为8.3分钟,占整个课时(45分钟)的比重为19%,讲解时间最长的在19分钟左右,最短的约为4分钟。教师讲解的内容中,词汇、句型、语法、训练练习等所占的时长比重统计见表2,其中训练练习所占比重最大,占讲解时长的63%。在观察的英语课堂中,有一节教师的授课内容是习题课,独白式讲解时间较长,时间为19分钟左右。

图1 英语教师课堂讲解时长统计

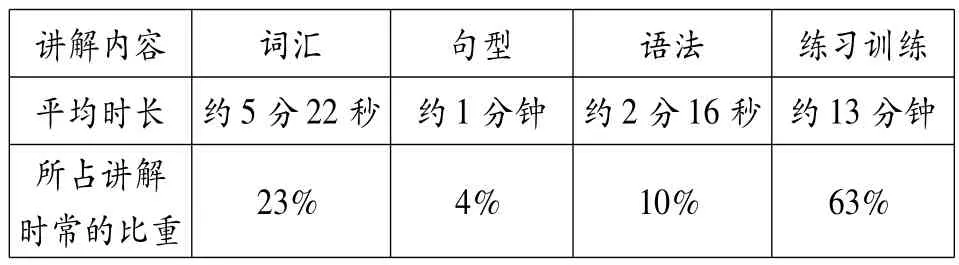

表2 教师讲解内容分类比重统计

练习训练包括:课堂进行的听力训练、Grammar Focus的练习题、Self-Check的练习题。

2.教师组织教学中导入、任务布置与活动展示所占课堂时间情况

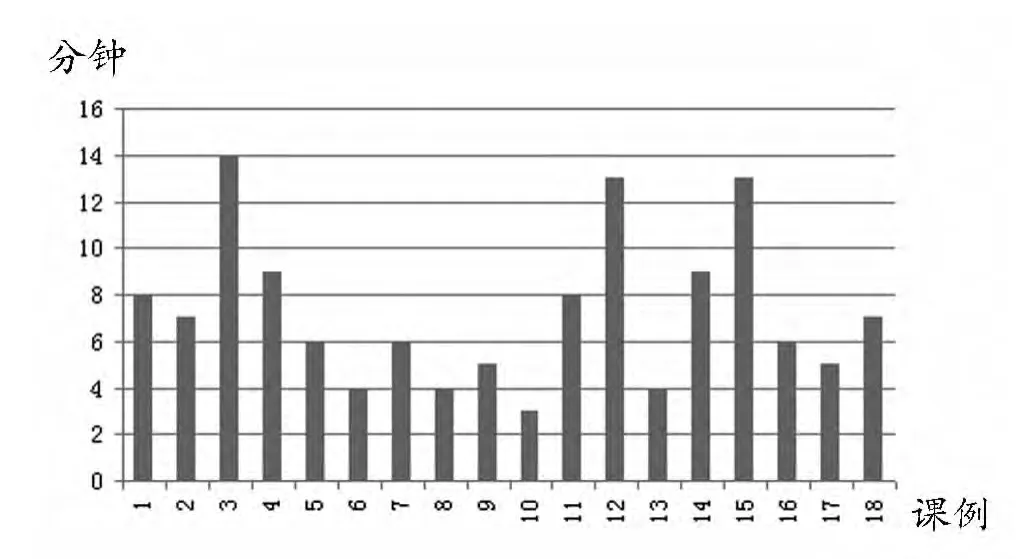

通过对课堂导入时间的统计,在18节课中,课堂导入环节的平均时长是7.2分钟,约占整个课时的16%,其中最长的导入环节有14分钟,最短的有3分钟。导入环节时长统计详见图2。

图2 导入环节时长统计

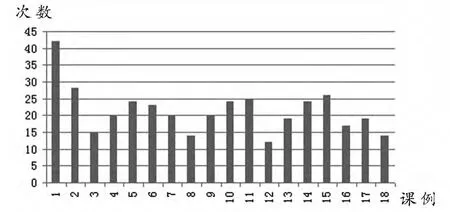

初一英语课堂中任务布置与活动展示时长统计见图3。

图3 任务活动布置与展示时长统计

在18节课中,课堂中任务活动布置与展示的时长平均约为19分钟,约占整个课时比重的42%,其中最长的活动任务布置与展示时长约为28分钟,最短的约为5分钟。

活动任务的布置与展示环节是课堂上占时间最多的一类教学行为,占用了整个课时的将近一半时间,其中教师提问与师生互动也大多发生在这个教学环节中。

3.教师提问情况

在所观察的18节英语课中,通过统计,教师提问最多的次数为42次,提问最少的次数为12次,18节课的平均提问次数约为21次。统计情况见图4。

图4 课堂教学中提问次数的统计

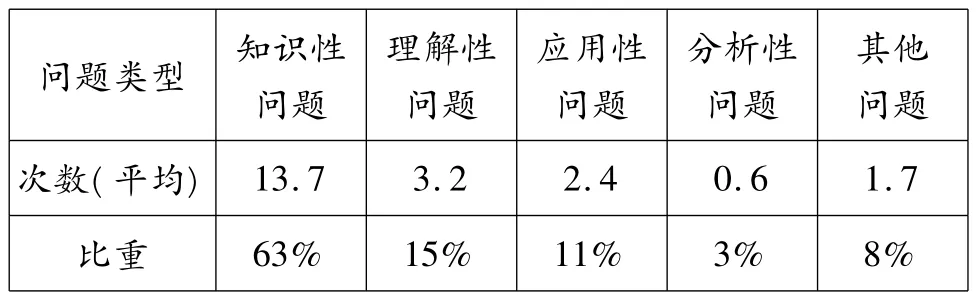

而对于教师所提问题的类型,知识性问题提问次数最多,每节课平均达到14次左右,占全部提问次数比重的63%,分析型问题提问次数最少,每节课平均约有0.6次,占全部提问比重的3%,在教师所提问的问题类型中,知识性问题、理解性问题、应用性问题和分析性问题的比例约为14∶3∶2∶1。教师提问类型情况见表3。

表3 课堂教学中提问类型的比重

其中,每次学生回答教师提问后,教师都能给予学生回答反馈,几乎没有无反馈的情况发生。其中,反馈方式以简单反馈为主,而启发性反馈很少,启发性反馈多集中在词汇教学环节中,多用来拓展学生的词汇量和提高学生的词汇辨析能力。

4.课堂纪律与管理情况

在所观察的18节课中,英语教师在教学过程中都没有出现与教学无关的行为,在纪律管理方面都表现良好,能够用恰当的言语引导和规范学生的不良行为。在课堂中,当学生出现随意说话、未专注听讲等情况后,教师都能使用恰当的处理方式保证课堂教学过程顺利地进行,在言语与行为方面都没有出现打骂学生等情况。

三、研究结果分析

在所研究的英语课堂教学中,没有采用现在流行的“学案”式教学模式,但是从课堂观察和学生反馈的情况看,英语课堂教学的效果在很多方面都要比“学案”教学模式更有优势。在使用“学案”教学的一些学校,课堂教学往往只突出学生地位,教师的作用并没有得到应有的发挥。而英语课程作为一门语言教学课程,有着区别于其他学科的教学特点,教师是语言输入的重要媒介之一,教师的地位和作用是不可忽视的,教师的课堂教学行为在很大程度上也决定了英语课堂的效率高低以及学生语言输出的效果。

1.对教师讲解行为的分析

通过对调查数据的统计与分析,英语教师在课堂中的独白式讲解平均时长约为8.3分钟,占整个课时时长的19%,其余的课时时长基本都属于师生互动和学生自主活动。这反映出了课堂的主体是学生,而教师发挥着引导学生、提供帮助和学习辅助的作用。而在讲解内容中,讲解内容以词汇为主,词汇知识讲解占整个讲解时长的比重约为23%,句型和语法知识的讲解比重分别占4%和10%。由于教学对象是初一年级学生,学生刚刚从小学阶段转入中学学习阶段,英语学习仍然以基础学习为主,在课堂教学中突出词汇教学有助于为学生学习英语知识、提高英语技能奠定良好的基础。在新教材中,教材设计突出“话题、结构、功能”的设计意图,教师在教学过程中的行为也与新教材相适应,教师提供了语言学习结构,虽然句型结构的讲解只占教师讲解时长的4%,但是这只起到示范的效果,在后面的活动任务中,学生通过约占42%的课堂时间对语言结构和功能进行学习和应用,这说明了教师的教学行为符合新课标和新教材的理念要求,即引导学生训练和掌握语言的结构和功能。对于语法知识的讲解,英语教师并没有因为现在的英语教学趋势而忽视语法的地位和作用,在讲解时长中仍然用占10%的时间进行语法知识的讲授,这对于学生掌握基础语言知识有着重要的作用。而教师在讲解过程中,并不是一味的独白式讲解,而是充分利用练习与训练环节进行教学,通过练习与训练的方式呈现知识内容。

2.对教师导入行为的分析

由于英语在国内是作为第二语言进行学习的,如何让学生在短短45分钟的时间里转入到使用另外一种语言的环境中是有很大难度的,而导入环节作为英语教学的重要环节,为降低语言之间转换的难度提供了有效途径。在所观察的课堂教学中,所有教师的教学行为都提供了导入环节,平均时长为7.2分钟,这对于学生学习本课的语言知识提供了铺垫,有助于回忆已学的语言知识,更有助于完成后面的学习任务。并且,面对初一年级的学生,提供必要的导入环节更有利于学生尽快熟悉和学习一门外语语言知识。

3.对教师教学行为的分析

现在的英语教学倡导使用任务型教学方法教学,而新教材也提供了不同话题、不同功能的活动任务供学生参与。在所观察的课堂教学中,教师的行为符合新课标和教材的要求,并且在课堂教学中,教师平均提供了19分钟的时间给予学生完成任务活动,占到整个课时的42%。让学生在活动任务中锻炼了应用语言的能力,给予学生充足的时间进行语言输出,教师在这一环节中,及时给予反馈并且了解学生的掌握程度,以便适时调整教学重难点和策略。学生在这一环节中,通过小组合作展示、个人展示和集体展示等方式参与到课堂学习环境中,学习积极性得到了最大发挥,学生的主体地位在这一环节中得到了充分体现。

4.对教师提问行为的分析

在调研观察的英语课堂教学中,教师提问与学生回答是主要的教学方式之一。在所观察的课堂教学中,教师每节课平均能提问21次左右,并且教师对于学生的回答基本都给予了适当的反馈。在课堂教学中,通过提问这一环节,教师和学生形成了互动关系,构成了基本的教学过程。由于平阳中学每个教学班级的班容量约80人,教师在提问过程中,不能照顾到所有学生,教师在这方面采用了多种方式,包括个体性问题、群体性问题和小组讨论问题等。在提问结构方面,教师偏重于知识性问题,占到全部提问的63%,而对于理解性、应用性和分析性问题提问较少,这与教学时长有限、教学任务重和班容量大等因素有关。在学生回答后,教师的反馈多集中于简单反馈,较少启发性反馈。课堂提问环节有助于教师和学生的交流与互动,通过学生的回答,教师了解了学生对于知识的掌握程度、学生学习的注意力和学习思路,它对于教师及时调整自己的教学行为、教学策略、教学流程有着重要意义。

四、总结与建议

通过对所调研的英语课堂的观察和分析,发现课堂教学基本模式是以师生互动为主、双向联系的教学模式,即“教师示范指导——学生学习模仿——学生应用实践——教师反馈指导”的课堂教学模式。在课堂中,教师首先提供了大量的语言输入,包括听力输入、文字输入、阅读材料输入等。然后,学生进行词汇学习、模仿语言结构、了解语言功能等,学生进行语言输出,包括书写训练、口语表达等。最后,由教师根据学生语言输出的情况,给予指导和知识总结,以完成整个教学活动任务。按照新课标的要求,英语课程要培养学生用英语做事情的能力,而在所研究的课堂教学中体现出了新课标的思想。需要注意的是,教师在今后的课堂提问互动环节中,还需要多设计一些扩展型问题,比如词汇拓展、句法结构和语法知识的拓展和延伸,这有助于学生思维的拓展和对知识点的深入理解。在反馈中,教师应把握适当时机,尽可能多地给予学生启发性反馈,也可布置成作业供学生进行课后思考,这有助于提高教师和学生的互动效果和学生的思维能力。