论二十世纪九十年代末以来中国东部地区虚拟经济行业与实体经济行业收入分配格局的变化、特征及影响

2014-04-24曾国安曹文文

曾国安 曹文文

(1.武汉大学经济与管理学院,湖北 武汉 430072;2.武汉大学政府管制与公共经济研究所,湖北 武汉 430072)

关于地区间收入分配状况的研究有很多,相对而言,有关地区内部收入分配状况的研究就要少得多。在研究地区内部收入分配状况的文献中,又主要集中于对城乡居民收入分配状况、城市居民之间、农村居民之间收入分配状况的研究,而对其他居民群体间收入分配状况的研究则相当少,对虚拟经济和实体经济行业①收入分配状况的研究则极其少见。本文拟对东部地区虚拟经济和实体经济行业收入分配格局进行研究,旨在了解东部地区虚拟经济和实体经济行业收入分配格局的演变、特征及影响。

在我国,整体以上,东部地区属经济发达地区,它包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省(市)。东部地区的经济发展水平明显高于中西部地区,并且金融发展水平最高,金融资源最丰富,东部地区银行业资产总额占全国银行业资产总额比重达到60.2%,仅广东、北京、上海、江苏、浙江和山东六省(直辖市)银行业资产总额合计占全国的比重就超过了50%②,且金融发展与经济增长也具有强相关关系[1]。并且,从总体上来看,东部地区的实体经济行业的发展水平也高于中西部地区。一定意义上,东部地区虚拟经济和实体经济行业收入分配格局的变化轨迹可以预示中西部地区虚拟经济和实体经济行业收入分配格局未来的变化,其特征和存在的问题也可供中西部地区借鉴。

一、中国东部地区虚拟经济行业与实体经济行业全行业收入分配格局的变化及特征

(一)中国东部地区虚拟经济行业与实体经济行业平均工资的变化及特征

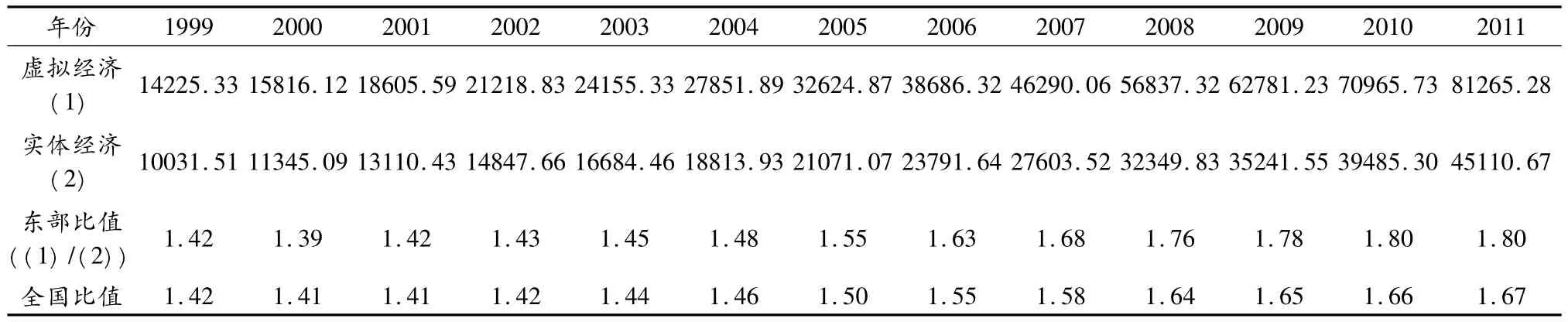

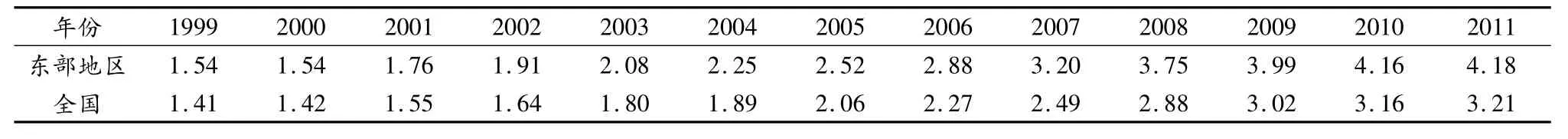

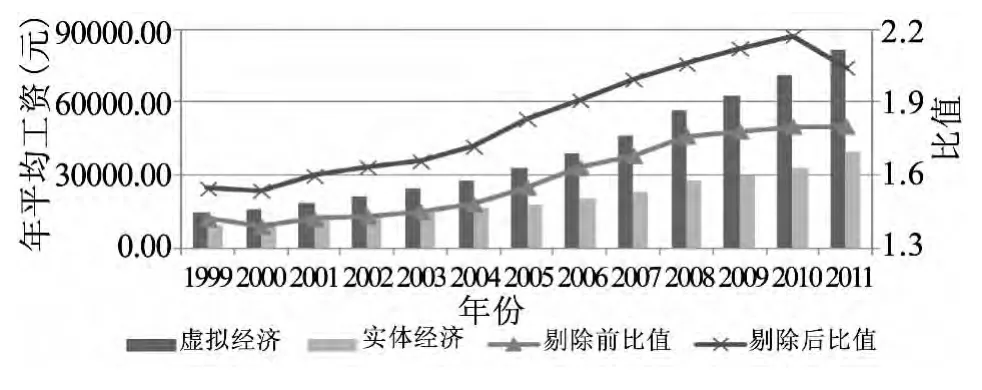

选取1999-2011年中国东部地区各省市分行业就业人员工资总额和就业人数③的原始统计数据,可以计算出东部地区虚拟经济行业和实体经济行业的平均工资及工资比值(见表1)。

从表1来看,1999-2011年,东部地区虚拟经济和实体经济行业的收入水平分别增长了5.71和4.50倍,年均增长率分别为 15.63%和 13.35%。从虚拟经济和实体经济行业的收入比值来看,1999到2003年,东部地区收入比变化较为平稳,比值一直稳定在1.41左右,且与全国收入比相差不大,个别年份(2000年)东部地区虚拟经济和实体经济收入比低于全国水平。但从2004年开始,东部地区虚拟经济与实体经济行业收入比呈稳步上升趋势,比值从1.48上升为1.80,上升了22%,不仅高于全国虚拟经济与实体经济行业收入比,且与后者的差距逐步拉大。比较东部地区和全国的虚拟经济与实体经济收入差距,不仅东部地区虚拟经济与实体经济行业的收入比高于全国,收入绝对差也高于全国。东部地区1999和2011年虚拟经济与实体经济行业的收入绝对差分别为4193.82元和36154.61元,全国则为3485.33元和26922.64元。这表明,东部地区虚拟经济与实体经济行业收入差距不断扩大,其差距不仅高于全国虚拟经济与实体经济行业的收入差距,且收入差距扩大速度远高于全国。

我们再来分析一下东部地区虚拟经济行业和实体经济行业内部各行业的收入状况。考虑到2003年之前和之后行业分类有所不同④,不便直接进行行业间的对比,我们以2003-2011年的分行业统计数据为基础,对东部地区虚拟经济和实体经济行业内部各行业的收入情况进行分析。

表1 中国东部地区虚拟经济行业与实体经济行业的年平均工资和比值 (单位:元)

图1 东部地区虚拟经济行业与实体经济行业的年平均

东部地区虚拟经济行业中,金融业年平均工资从2003年的25766元增加到2011年的99573元,增长73807元,增长了3.9倍,增长额和增长幅度排在各行业之首。房地产业的年平均工资从2003年的20330元增加到2011年的48860元,增长28530元,增长了2.4倍,增长额和增长幅度在全行业中排行第13和第15位。可见,东部地区虚拟经济行业收入的快速增长主要是由金融业带动的,与全国虚拟经济行业内部收入增长情况相一致。[2]

东部地区实体经济行业中,从增长速度看,采矿业、批发和零售业、教育、科学研究、技术服务和地质勘查业、卫生、社会保障和社会福利业这五个行业的收入增长均高于实体经济行业平均增长水平;住宿和餐饮业、信息传输、计算机服务和软件业、居民服务和其他服务业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业这五个行业的收入增长则最为缓慢。与全国实体经济行业相比,全国和东部地区实体经济内部收入增长速度都较快的行业有四个:采矿业、批发和零售业、科学研究、技术服务和地质勘查业、教育行业;全国和东部地区实体经济内部收入增长速度都较慢的行业也有四个:住宿和餐饮业、信息传输、计算机服务和软件业、居民服务和其他服务业、水利、环境和公共设施管理业。从增长额来看,在东部地区,科学研究、技术服务和地质勘查业、信息传输、计算机服务和软件业、电力、燃气及水的生产和供应业、文化体育和娱乐业、采矿业、卫生、社会保障和社会福利业这六个行业的收入增长额最高,农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、居民服务和其他服务业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业这五个行业的收入增长额最低。与全国实体经济行业相比较,全国和东部地区实体经济内部收入增长额都较高的行业有五个:科学研究、技术服务和地质勘查业、信息传输、计算机服务和软件业、电力、燃气及水的生产和供应业、文化体育和娱乐业、采矿业;全国和东部地区实体经济内部收入增长额都较低的行业门类相一致,农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、居民服务和其他服务业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业。

东部地区实体经济行业中,科学研究、技术服务和地质勘查业、卫生、社会保障和社会福利业、采矿业三个行业的收入增长速度和增长额都较高,在实体经济行业收入增长中起了“拉上”作用;而住宿和餐饮业、居民服务和其他服务业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业这四个行业的收入增长速度和增长额都较低,在实体经济行业收入增长中起了“拉下”作用。比照其行业平均收入,起“拉上”作用的三个行业,收入水平也较高,在实体经济行业平均收入中排行第2、5、7位;而起“拉下”作用的四个行业,收入水平也较低,在实体经济行业平均收入中排名仅高于收入最低的农林牧渔业。也即东部地区实体经济内部向高收入收敛的行业为:科学研究、技术服务和地质勘查业、卫生、社会保障和社会福利业、采矿业;东部地区实体经济内部向低收入收敛的行业为:住宿和餐饮业、居民服务和其他服务业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业;向低收入收敛的程度高于向高收入收敛的程度。这七个行业可说是东部地区实体经济行业内部收入差距扩大的主要贡献者,也是导致东部地区实体经济与虚拟经济行业间收入差距扩大的重要行业。与全国实体经济行业相比较,东部地区和全国实体经济行业内部分别向高收入和低收入收敛的行业门类一致度较高。⑤

对比东部地区和全国实体经济行业内部各行业的收入增长和变化,我们发现,收入增长速度最快的前四个行业和收入增长最慢的后四个行业具有较高的重合度,这八个行业在东部地区和全国实体经济行业内部的收入增长额排名也基本一致。从收入增长速度和增长额排名一致程度看,在东部地区实体经济行业中,后四个行业的一致程度高于前四个行业,这种特征同样存在于全国实体经济行业中。⑥加入行业平均收入这一指标后,我们发现,东部地区低收入行业的收入增长速度和增长额变化一致程度很高,即如果某一行业在东部地区属于低收入行业,其增长额和增长速度一定都较低,不存在增长率高、增长额低或增长额高、增长率低的情况。而该特征在东部地区高收入行业中却并不显著⑦。

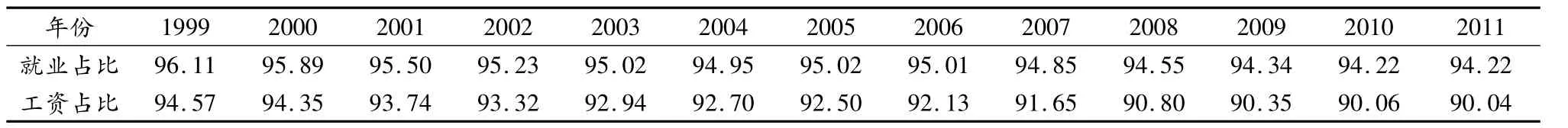

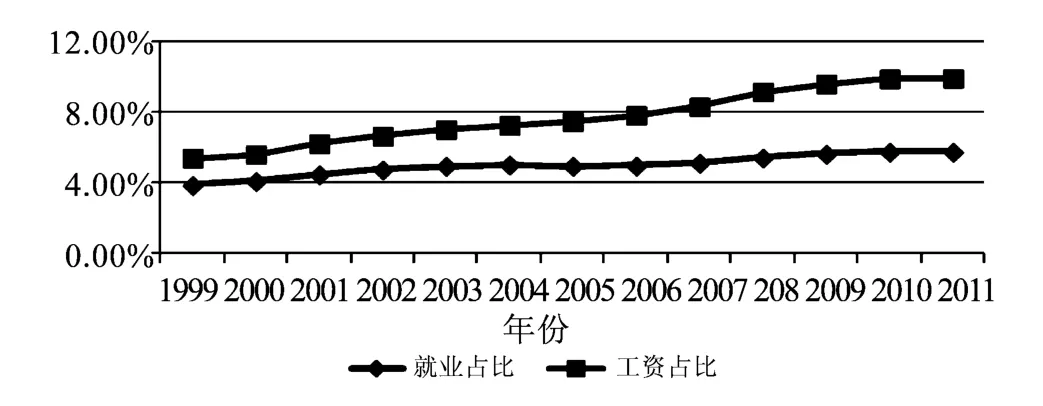

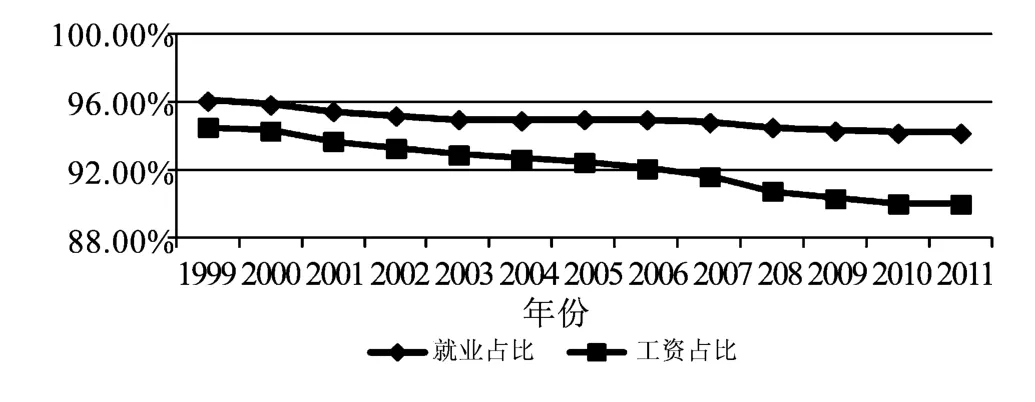

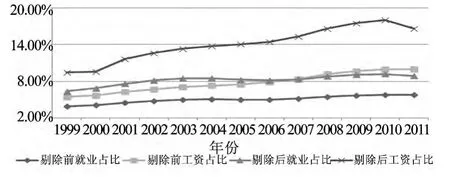

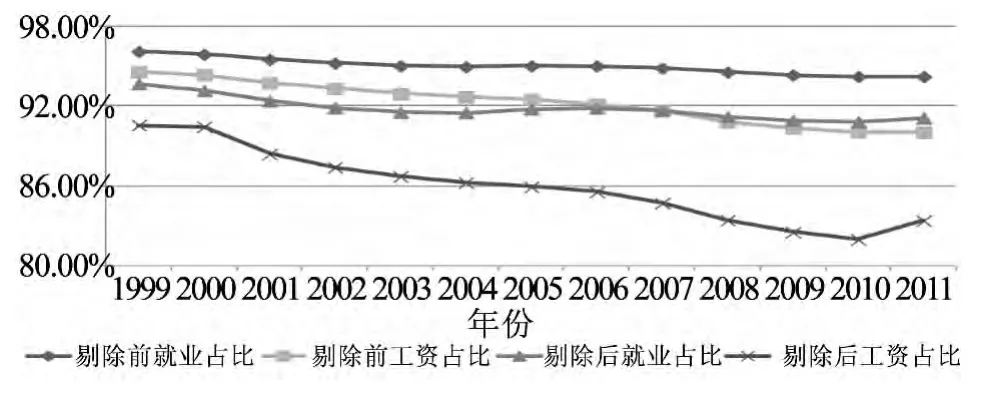

(二)中国东部地区虚拟经济行业与实体经济行业就业人数和工资总额在东部地区全行业中占比的变化及特征

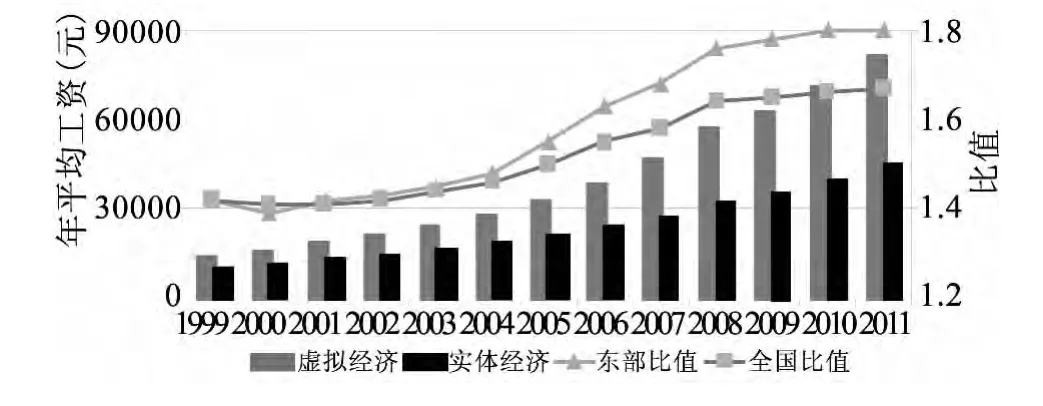

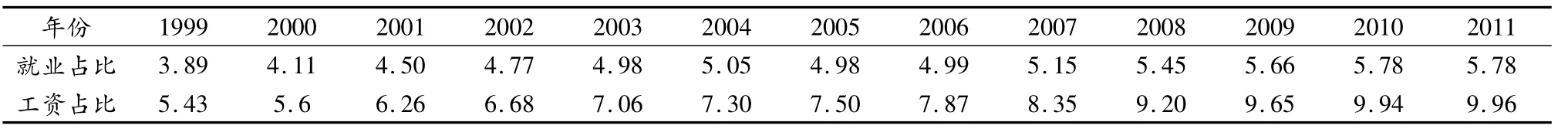

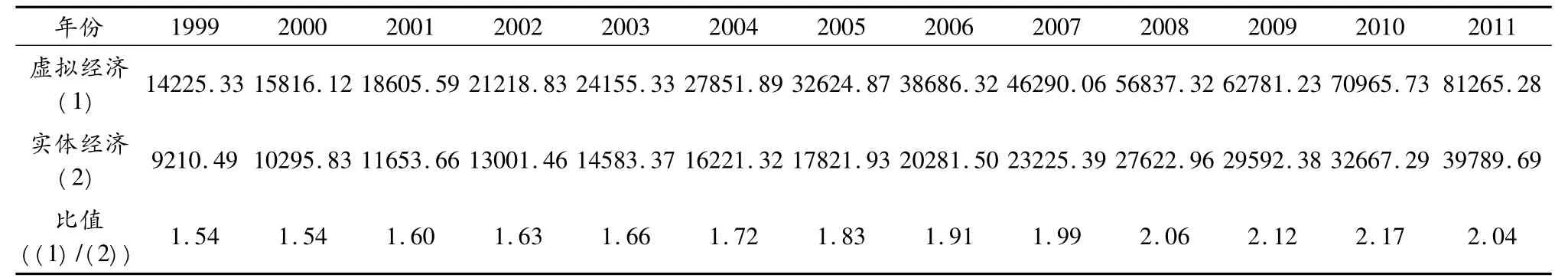

我们选取1999-2011年中国东部地区各省市分行业就业人员工资总额和就业人数的原始统计数据,分别计算出中国东部地区虚拟经济行业和实体经济行业的就业人员和工资总额在东部地区全行业就业人员和工资总额中的占比(见表2、表3)。

观察1999到2011年东部地区虚拟经济行业就业人数和工资总额在东部地区全行业就业人数和工资总额中的占比,我们发现:第一,虚拟经济行业就业和工资占比均不断上升,但工资占比提升幅度要大很多。就业人数占比从3.89%上升到5.78%,上升了1.89个百分点;工资总额占比从5.43%上升到9.96%,上升了4.53个百分点,工资总额占比的上升幅度比就业人数占比的上升幅度高2.64个百分点。第二,工资占比始终高于就业占比,且二者差距呈不断扩大的趋势。从实体经济行业来看,则呈现出不同的特征:第一,就业和工资占比不断下降,且工资占比下降幅度要大很多。就业人数占比从1999年的96.11%下降到2011年的94.22%,下降了1.89个百分点;工资总额占比从1999年的94.57%下降到2011年的90.04%,下降了4.53个百分点,工资总额占比的下降幅度超过就业人数占比下降幅度2.64个百分点。第二,工资总额占比始终低于就业人数占比,且二者差距呈不断扩大趋势。由此可以认为,东部地区国民收入分配越来越有利于虚拟经济行业。

表2 东部地区虚拟经济行业就业人数和工资总额在东部地区全行业中的占比 (单位:%)

表3 东部地区实体经济行业就业人数和工资总额在东部地区全行业中的占比 (单位:%)

图2 东部地区虚拟经济行业就业人员和工资总额的全行业占比

图3 东部地区实体经济行业就业人员和工资总额的全行业占比

比较1999到2011年东部地区和全国虚拟经济的就业占比与工资占比⑧,东部地区虚拟经济就业占比高于全国就业占比,工资占比高于全国工资占比;比较1999到2011年东部地区和全国虚拟经济就业占比与工资占比的差额,东部地区差额始终高于全国差额,且二者差距呈不断扩大的趋势。比较1999到2011年东部地区和全国实体经济的就业占比与工资占比,全国实体经济就业占比高于东部地区就业占比,工资占比高于东部地区工资占比;比较1999到2011年东部地区和全国实体经济就业占比与工资占比的差额,东部地区差额始终高于全国差额,且二者差距呈不断扩大的趋势。这表明,与全国虚拟经济在国民经济整体收入分配中所占份额相比较,东部地区虚拟经济在东部地区收入分配中所占份额更高,且增长速度更快;东部地区虚拟经济与实体经济行业的收入差距不仅大于全国虚拟经济与实体经济行业的收入差距,且差距扩大速度更快。

表5 东部地区和全国实体经济就业占比和工资占比的差额⑩ (单位:%)

二、中国东部地区虚拟经济行业与剔除了垄断行业之后的实体经济行业的收入分配格局的变化及特征

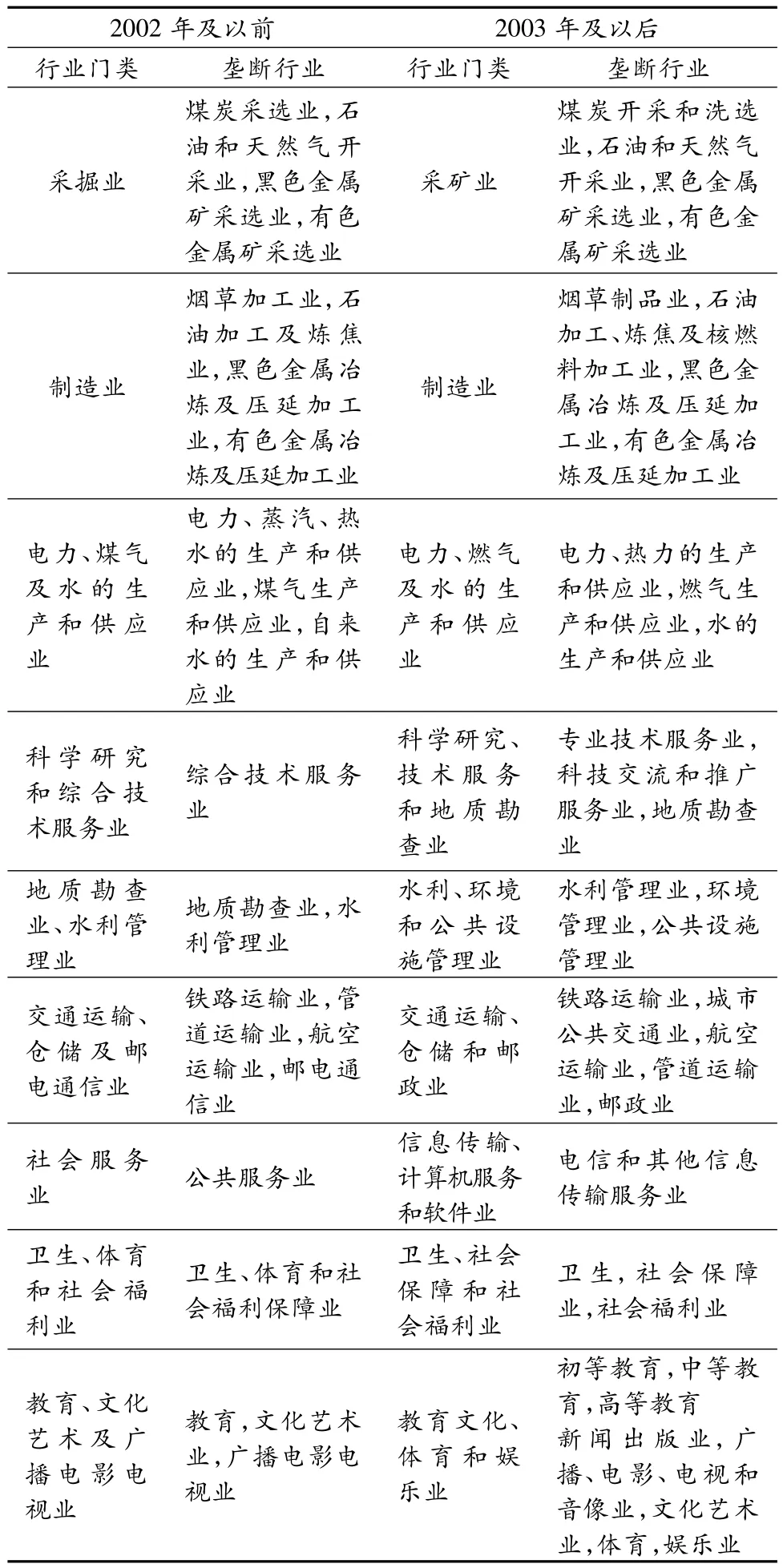

考虑到垄断行业具有更高的收入水平,会抬高实体经济全行业的平均收入水平,因此,为了尽可能更准确地反映虚拟经济行业和实体经济行业收入分配格局的变化,我们将由行政垄断所形成的垄断行业从实体经济行业中予以剔除。

选取1999-2011年中国东部地区各省市分行业就业人员工资总额和就业人数的原始统计数据,在行业统计中剔除国家机关、政党机关和社会团体、企业管理机构、公共管理和社会组织等行业,并将由行政垄断所形成的垄断行业从实体经济行业中予以剔除。

(一)中国东部地区虚拟经济行业与剔除了垄断行业之后的实体经济行业平均工资的变化及特征

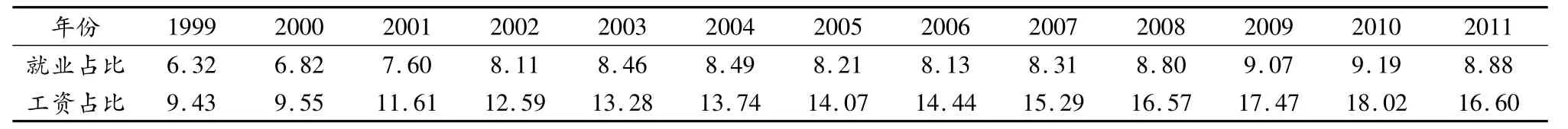

以剔除垄断行业之后的统计数据为依据,我们计算出了1999-2011年东部地区虚拟经济和实体经济行业的平均工资及比值(见表7)。

从表6的数据来看,剔除垄断行业之后,东部地区虚拟经济和实体经济行业收入差距明显扩大。剔除垄断行业前,东部地区虚拟经济和实体经济行业平均工资的比值最大是1.8,剔除垄断行业后,大部分年份比值超过1.60,2005年及以后的比值全部在1.8以上,有4个年份比值超过2。剔除垄断行业前后虚拟经济与实体经济行业工资比值的比较,一方面说明垄断行业的确抬高了实体经济行业的收入,另一方面,剔除垄断行业之后的平均工资之比更准确地反映了虚拟经济与实体经济行业的收入差距。表6的数据也反映出,剔除垄断行业之后,东部地区虚拟经济和实体经济行业的收入差距呈现出长期扩大的趋势:1999年东部地区虚拟经济行业和实体经济行业的平均工资之比是1.54,2005年升至1.83,2010年达到2.17;1999年东部地区虚拟经济行业和实体经济行业的绝对收入差距是5014.84元,2011年高达41475.60元。

表6 实体经济行业中的垄断行业[2]

图4 东部地区虚拟经济行业与剔除垄断行业之后的实体经济行业的年平均工资和比值

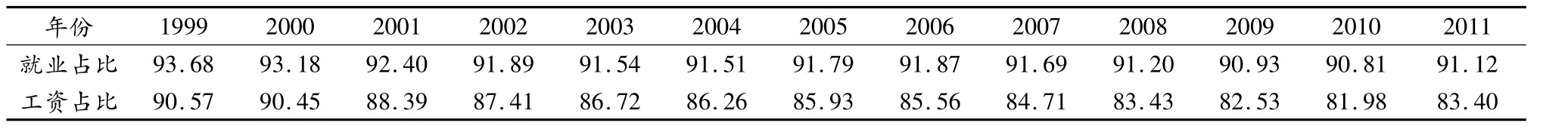

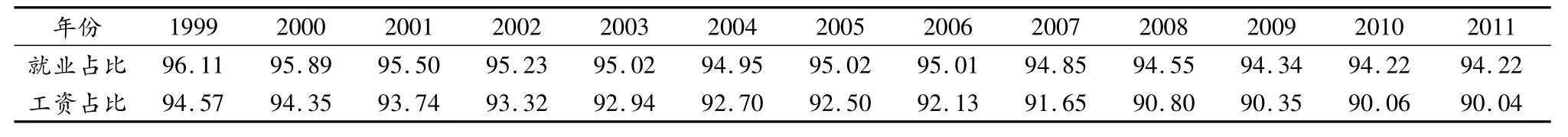

(二)中国东部地区虚拟经济行业与剔除垄断行业之后的实体经济行业就业人数和工资总额在东部地区全行业中占比的变化及特征

从表8来看,东部地区虚拟经济行业在剔除垄断行业之后的东部地区全行业中的就业占比和工资占比都大幅度提高,2010年工资总额占比达到18.02%,工资占比超过就业占比8.83个百分点,并且工资占比上升的幅度远大于就业占比上升的幅度,1999年到2011年就业占比上升了2.56个百分点,工资占比上升了7.17个百分点。从表9来看,东部地区实体经济行业的工资总额和就业人数在剔除垄断行业之后的东部地区全行业中的占比均出现了下降,其中工资总额占比2010年降至81.98%,比就业人数占比低8.83个百分点,而且工资占比比就业占比下降的幅度大很多。1999年到2011年工资占比下降了7.17个百分点,就业占比下降了2.56个百分点。与剔除实体经济行业中的垄断行业前相比较,东部地区虚拟经济与实体经济行业的工资占比和就业占比间的差额均不断上升,从1999年的3.12%上升到2011年的7.72%。这表明,不考虑垄断行业,东部地区国民收入分配更有利于虚拟经济行业。

三、东部地区虚拟经济行业与实体经济行业收入分配格局的影响

(一)拉大了东部地区居民之间的收入分配差距

东部地区虚拟经济与实体经济收入差距的扩大对东部地区收入分配差距的影响表现在以下几个方面:

表7 东部地区虚拟经济行业与剔除垄断行业之后的实体经济行业年平均工资和比值 (单位:元)

表8 东部地区虚拟经济行业就业人数和工资总额在剔除垄断行业之后的东部地区全行业中的占比 (单位:%)

表9 东部地区实体经济行业就业人数和工资总额在剔除垄断行业之后的东部地区全行业中的占比 (单位:%)

图5 剔除垄断行业之前和之后东部地区虚拟经济行业就业人数和工资总额占比的变化

图6 剔除垄断行业之前和之后东部地区实体经济行业就业人数和工资总额占比的变化

第一,拉大了东部地区行业间的收入分配差距。东部地区虚拟经济与实体经济收入差距扩大对东部地区行业间收入差距的影响显而易见,剔除虚拟经济行业后,东部地区行业间收入差距会大幅度下降。

第二,拉大了东部地区城镇居民之间的收入差距。工资收入仍是我国城镇居民收入的主要来源,其占城镇居民总收入的比重仍在60%以上[3][4],是影响城镇居民收入差距最重要的因素。由于虚拟经济行业吸纳就业人数的限制,大部分劳动力只能在实体经济行业就业,东部地区虚拟经济行业与实体经济行业收入差距的扩大只会造成城镇居民之间收入分配的两极分化。⑪

第三,拉大了东部地区城乡居民之间收入分配差距。由于虚拟经济行业的分布具有典型的城乡二元结构特征,虚拟经济行业的产品具有明显的城市偏向,虚拟经济行业的就业门槛高于实体经济行业,城镇居民从虚拟经济行业发展中获得的收益要远高于农村居民从虚拟经济行业发展中获得的收益,由此使得城乡居民之间的收入差距不断扩大。东部地区城乡居民收入比从1999年的2.18上升为2011年的 2.47,⑫⑬东部地区平均泰尔指数从 1978 年的0.065 上升为 2006 年的 0.101,[5]用城乡收入比和泰尔指数衡量的东部地区城乡居民收入分配差距均呈长期上升之势。

第四,拉大了东部地区居民整体的收入分配差距。基于虚拟经济与实体经济收入差距的扩大对行业间收入分配差距、城乡居民之间的收入分配差距、城市居民之间的收入分配差距的拉大效应,其对居民整体收入分配差距的拉大效应自是其必然结果。

(二)导致东部地区经济的过度虚拟化

东部地区虚拟经济与实体经济行业收入分配差距的扩大既反映了两类行业投资回报率的差异,使得资金等经济资源大量流向虚拟经济行业,同时也使劳动力等资源脱离实体经济行业的倾向上升。

第一,固定资产投资更多地流向虚拟经济行业。2004到2011年,东部地区虚拟经济行业固定资产投资从10914.38亿元增加到44697.18亿元,增加了4.1倍;实体经济行业固定资产投资从29497.07亿元增加到103292.02亿元,只增加了3.5倍。虚拟经济行业固定资产投资占全社会固定资产投资的比例从27.01%上升到30.20%,实体经济行业固定资产投资占全社会固定资产投资的比例则从72.99%下降到了 69.80%。⑭这反映出固定资产投资更多流向了虚拟经济行业。⑮

第二,劳动力,特别是高素质劳动力更倾向于就业于虚拟经济行业。1999年到2011年,东部地区虚拟经济行业在东部地区全行业的就业占比从3.89%上升为5.78%,实体经济行业就业占比则从96.11%下降到94.22%,更重要的是众多在实体经济行业就业的职工并不安心,高等学校毕业生也将金融业作为就业的首选行业。⑯

第三,购买力更多地流向虚拟经济行业。2004到2011年,东部地区房地产销售额从7783.68亿元增加到34035.23亿元,增加了4.37倍;全社会消费品零售总额从31739.81亿元增加到105746.11亿元,仅增加了3.33倍。⑰总的来看,资源大量流向虚拟经济行业,结果是实体经济行业发展能力被削弱,经济过度虚拟化,经济持续发展基础被侵蚀。

(三)不利于中西部地区产业和产业结构的有序升级和生产力的发展

东部地区的经济发展在一定意义上对中西部地区的经济发展发挥着引导和示范作用。如果东部地区产业和产业结构能够实现有规律性地有序升级,则可促进中西部地区产业和产业结构的有序升级。反之,则会产生负面影响。东部地区虚拟经济行业远高于实体经济行业的收入水平和收入差距不断扩大的趋势所传递的信号是只有投资和就业于虚拟经济行业才能获得高额报酬,由此造成在东部地区经济资源过度流向虚拟经济行业,实体经济行业的“空心化”不断发展。这一方面导致中西部地区的资金被抽走到东部,另一方面导致中西部地区自身的经济资源也不断流向虚拟经济行业,产业升级和产业结构升级、生产力的发展所需要的技术创新、高质量的生产要素供应根本满足不了需要,产业和产业结构的有序升级、生产力的发展受到极大的限制,而这不仅对中西部,更重要的是对整个中国经济未来的发展造成严重的负面影响。中国还处在工业化和城市化过程中,实体经济的发展依然是中心,离开了实体经济这个中心,中国经济发展将无以为继。

总的来看,东部地区虚拟经济行业和实体经济行业收入分配差距不断扩大的格局应予扭转,应采取措施将虚拟经济行业和实体经济行业收入分配差距调整到合理的水平。

附表1 全国虚拟经济行业就业人数和工资总额在国民经济全行业中的占比 (单位:%)

附表2 全国实体经济行业就业人数和工资总额在国民经济全行业中的占比 (单位:%)

【注】

①虚拟经济是指第三产业中的金融业和房地产业,除此以外的行业均属实体经济行业。有关虚拟经济行业和实体经济行业概念的讨论可见曾国安,曹文文.论二十世纪九十年代以来中国虚拟经济行业与实体经济行业收入分配格局的变化、特征及影响[J].学习与探索,2013,(07)。

②中国人民银行.2011中国区域金融运行报告——2011年中国区域金融运行报告主报告[R].2012-06-08.

③职工人数为各行业年末人数。

④1994年第一次修订形成了《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-1994),2002年第二次修订形成了《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002)。

⑤全国实体经济内部向高收入收敛的行业为:科学研究、技术服务和地质勘查业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业;向低收入收敛的行业为:水利、环境和公共设施管理业、住宿和餐饮业、居民服务和其他服务业。参见参考文献[2]。

⑥东部地区实体经济内部收入增长速度最快的前四个行业中,各行业的收入增长速度和增长额的排名分别为:第2和第5(采矿业),第2和第9(批发和零售业),第3和第8(教育),第4和第1(科学研究、技术服务和地质勘查业);收入增长速度最慢的后四个行业中,各行业的收入增长速度和增长额排名分别为:第17和第16(住宿和餐饮业),第16和第2(信息传输、计算机服务和软件业),第15和第15(居民服务和其他服务业),第14和第14(水利、环境和公共设施管理业)。

⑦东部地区实体经济行业中,除了信息传输、计算机服务和软件业,后四个行业中的其他三个行业收入增长速度和增长额排名高度一致,并且都属于低收入行业,2011年在实体经济行业收入排名中仅高于收入最低的农林牧渔业。而前四个行业的2011年平均收入、收入增长速度和收入增长额一致程度较弱:第7、第2、第5(采矿业),第11、第2、第9(批发和零售业),第 10、第 3、第 8(教育),第 2、第 4、第 1、(科学研究、技术服务和地质勘查业)。

⑧全国虚拟经济行业就业占比和工资占比是指,全国虚拟经济行业就业人数和工资总额在国民经济全行业就业人数和工资总额中的占比。具体数值见附表1和附表2。

⑨东部地区差额=东部地区虚拟经济就业占比-东部地区虚拟经济工资占比;全国差额=全国虚拟经济就业占比-全国虚拟经济工资占比。

⑩东部地区差额=东部地区实体经济就业占比-东部地区实体经济工资占比;全国差额=全国实体经济就业占比-全国实体经济工资占比。

⑪孙菲,宁小慧所做的计量分析认为,1997年东部地区城镇居民收入分配的基尼系数为0.24,2002年上升到0.34,此后一直到2010年,城镇居民基尼系数维持在0.32左右。见孙菲,宁小慧.基尼系数的变动趋势及其影响因素分析[J].商业时代,2012,(34)。

⑫数据系作者根据原始资料计算而得,城乡收入比=城镇居民家庭人均可支配收入/农村居民家庭人均纯收入。东部地区的城镇居民家庭人均可支配收入和农村居民家庭人均纯收入分别是东部各省市自治区城镇居民人均可支配收入的算术平均值和农村居民人均纯收入的算术平均值。资料来源:国家统计局.中国统计年鉴(2000、2012)[M].北京:中国统计出版社,2000、2012。

⑬由于计算方法的差别,白玉红(2008)计算的东部地区城乡居民收入比1990年为2.01,2007年上升到2.93。白玉红.中国地区间城乡居民收入差距的比较[J].统计与咨询,2008,(06)。

⑭数据系作者根据原始资料计算而得。资料来源:国家统计局.中国统计年鉴(2005、2012)[M].北京:中国统计出版社,2005,2012。

⑮如果考虑到在实体经济行业固定资产投资中“隐藏”的房地产投资以及金融市场的投资,则实体经济行业实际的固定资产投资规模、占比都会大幅度下降。浙江温州制造业中大批中小企业将银行贷款等渠道筹集的资金用于炒房地产、炒股、炒金、放高利贷,及至于赌博等就是其典型现象。

⑯2012年,在十七个行业中,高校毕业生(包括本、专科毕业生和硕、博士毕业生)期望就业的行业中,金融业排在第一位,占19.2%,房地产业排在第五位,占6.1%,而制造业排在最后,比重为0;毕业生实际就业的行业中,金融业排在第二位,占13.6%,房地产业排在第五位,占6.9%,制造业则排在第三,占比为11.8%。但这还是在参与调查者中工科毕业生接近一半的情况下形成的结果,如果人文社科类学生参与调查的比例更高一些,期望就业行业中金融业和房地产行业的占比应会更高(工科毕业生只占毕业生的1/3左右,人文社科类毕业生则占近40%)。资料来源:智联招聘.2012应届毕业生求职力调研报告[R].载智联招聘网站http://article.zhaopin.com/,2012 年。

⑰数据系作者根据原始资料计算而得。资料来源:国家统计局.中国统计年鉴(2005、2012),北京:中国统计出版社,2005年、2012年;国家统计局.中国固定资产投资统计年鉴(2005、2012)[M].北京:中国统计出版社,2005 年、2012 年。

[1]周立,王子鸣.中国各地区金融发展与经济增长实证分析[J].金融研究,2002,(10):1 -11.

[2]曾国安,曹文文.论二十世纪九十年代以来中国虚拟经济行业与实体经济行业收入分配格局的变化、特征及影响[J].学习与探索,2013,(07):81-85.

[3]郭玉燕.收入差距日益扩大值得警惕[J].观察与思考,2011,(06):20 -21.

[4]吴建民,丁疆辉.地区收入结构与我国城镇居民收入差距的演化[J].经济地理,2011,(10):1604 -1609.

[5]欧阳志刚.我国城乡收入差距的变化特征及其地区差异[J].生产力研究,2009,(19):31-32.

[6]孙菲,宁小慧.基尼系数的变动趋势及其影响因素分析[J].商业时代,2012,(34):6-7.

[7]白玉红.中国地区间城乡居民收入差距的比较[J].统计与咨询,2008,(06):14 -15.

[8]陈钊,万广华,陆铭.行业间不平等.日益重要的城镇收入差距成因[J].中国社会科学,2010,(03):65-76.