残害文化人的凶宅——孤岛时期的“贝公馆”杀人魔窟

2014-04-23郎慕中

文/郎慕中

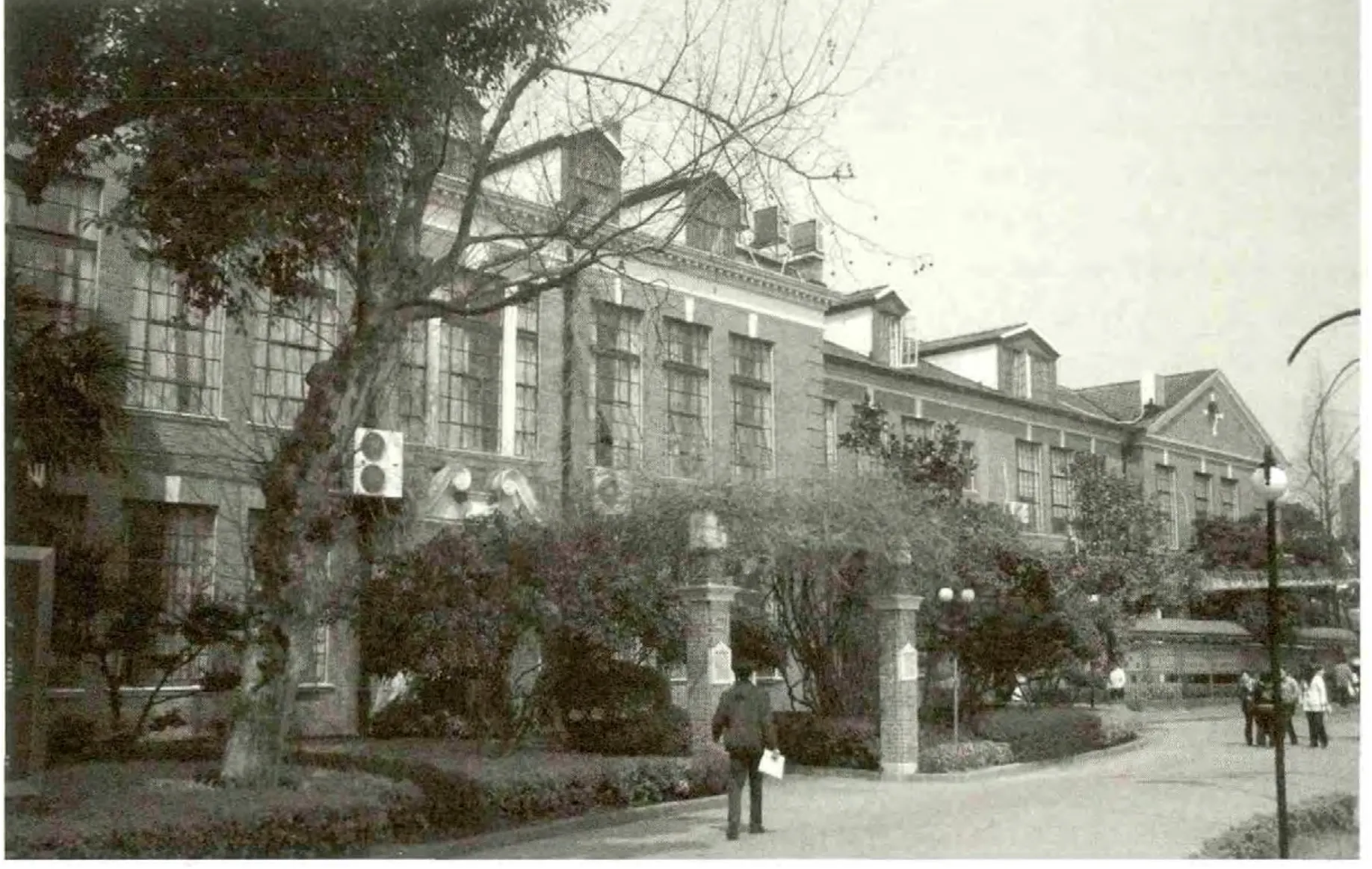

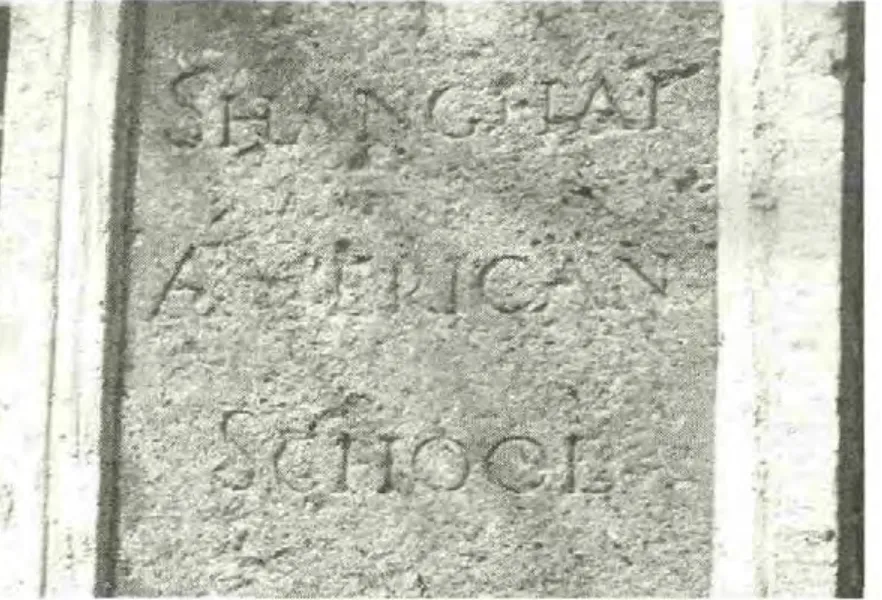

“贝公馆”就是上海解放前的贝当路10号(即今天的衡山路10号),地处法租界,以第一次世界大战法国投降派贝当命名。巨大的门墙,飞檐高啄,饰着古朴的砖雕艺术,两边是红砖高墙,恢宏迤逦,威严得像一只蟠踞的巨兽,张着黑洞洞的大嘴。里面庭院深邃,林木掩映,别墅式的楼房鳞次栉比。门楣上挂着檀木雕刻牌子,“贝公馆”三字篆书其间,笔力苍劲古朴。这里原来是美国侨民子弟学校,太平洋战争爆发后,日本人进入租界,贝当路10号就成了日本宪兵司令部特高科的大本营,也是日本人侵略占领区的心脏。四周禁卫森严,固若金汤,老百姓经过贝当路10号都绕道而行,主宰一切的是宪兵队特高科长中村大佐。这里比汪伪特务机关76号更恐怖。日寇为宣场“共荣”,推行奴化教育,宣扬汉奸文化,故对进步文化人大开杀戒:白天,谁会知道这座大贾达官的邸宅里面,却是人间地狱呢?每当夜深人静,万籁俱寂,当一阵阵鬼哭狼嚎般的“飞行堡垒”的警笛声,朝着“贝公馆”疾传而来时,随着一阵鞭笞和咤骂声之后,隐隐传来阵阵凄厉的哭嚎声,人们都禁不住会心惊肉跳,惴惴不安。当时,著名作家柯灵、朱雯、夏丏尊、许广平、陆蠡等被逮捕,就关押在这里,受到惨无人道的刑审,著名爱国作家陆蠡被杀害。这里竟成为国际法西斯违反人道主义舆论谴责的焦点。

《万象》停刊,柯灵两次被“贝公馆”逮捕

柯灵原名高隆任,字季琳,著名作家、报人。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发。8月13日,上海军民浴血抗战,坚守上海三个月之久。最后,中国军队撤离,上海公共租界和法租界因维持中立,成为孤岛。大批文化人随政府西撤,部分留下坚持斗争。当时,风云骤变,上海滩充塞靡靡之音和汉奸文化,近百年来始终是文化中心的上海,却变成文化荒漠的“孤岛”。有进步倾向的文艺期刊《文苑月刊》《文综月刊》《奔流新集》等虽能公开出版,却不断受到敌伪审查机关的检查、警告,最后被迫停刊。但留守“孤岛”的爱国文化人,坚持斗争,改变策略,采用隐蔽的方式。为不引起敌方注意,形式上淡化抗日色彩,内容仍针锋相对,并采用民众喜爱的通俗文学形式,悄悄撰写编辑出版了《小说月报》《万象》和《乐观》等。

由柯灵接替陈蝶衣主编的《万象》,是一本集时事、科学、文艺、小说的综合性月刊。采用28开本,封面彩色精印,编排别致新颖,与以往通俗刊物不同,给人以时代感和一种富丽的感觉。除形式吸引读者外,柯灵邀请海上著名通俗文学作家张恨水、程小青、包天笑、周瘦鹃,撰写长、短篇小说和借古喻今的历史、传说、“故事新编”等,还独家报道了爱国影人英茵自杀和陈云裳结婚等内幕。可以说是上海第一本各类文章图文并茂、以通俗文化形式揭露日寇侵略暴行和汪伪为虎作伥丑恶行径、呼吁全民抗战、抵制汉奸文化的侵蚀、针砭社会问题、发表各种形式文艺作品的海派刊物,畅销一时。因此,《万象》成了敌人眼中钉,肉中刺。柯灵遭到汪伪政权和日寇的嫉恨和迫害,其间数次被日本宪兵列入黑名单,两次被日本宪兵逮捕。

1944年6月柯灵第一次被宪兵队抓进“贝公馆”,一个星期,因“查无实据”不得不放了。1945年6月第二次被抓进“贝公馆”,并迫使《万象》停刊。柯灵被捕的原因,是由于“文字狱”。日本宪兵队发现柯灵接办之后的《万象》上,经常以曲折、暗示的方式,揭露日军在各地的暴行。比如,其中一个游记栏目叫“屐痕处处”,这个“屐”,就是日本人爱穿的木拖鞋,暗喻日军铁蹄到处践踏。

柯灵是著名散文家,又是事业心强的报人。1931年“九一八”事变后,他到上海,一个丰富而复杂的崭新天地展开了,柯灵开始了他人生道路上新的历程,也开辟了他文学创作的新的道路。柯灵先后进入电影界和新闻出版界,除参加进步电影活动和编辑《文汇报》副刊《世纪风》、《大美报》副刊《浅草》和《万象》等杂志外,柯灵创作了大量有分量的电影评论、电影剧本、杂文、小说和散文,思想敏锐,文笔犀利,为影坛和文坛称道。因投身爱国进步文化活动,柯灵被关押在“贝公馆”,受尽鞭笞、老虎凳、电击等肉体折磨的酷刑。柯灵在《遥寄张爱玲》中叙述说:“1944年6月和1945年6月,我两次被日本沪南宪兵队所捕。受尽武士道精神文明的洗礼——严刑拷打,还听够了被害者受刑时那种锥心刺骨的号叫声。京剧《文昭关》里描写伍子胥一夜间须发变白,我此时才有些亲身的体会。宪兵队在贝当路,人们谈虎色变,讳言其名,称之为‘贝公馆’。”柯灵在狱中表现出可贵的民族气节,被严刑拷打,坚贞不屈,处之怡然:“耻于低首,不敢噤默,正义凛然。”真正是中国文化人的脊梁。

柯灵第二次被捕时,张爱玲闻知,觉得不能坐视,带着胡兰成一同去柯灵家询问了情况;而后,又由胡兰成出面,去向日本宪兵队打招呼,才获释。这些经过,后来柯灵读了《今生今世》(胡兰成著)才知道。柯灵脱险后,回到家中,见到张爱玲留下的字条,知道是她来问过了此事,不禁感动异常,立即用文言写了一个表示感谢的短笺。

张爱玲之所以主动施予援救,是由于上世纪四十年代,她在上海滩迅速蹿红,成为文坛奇迹,与柯灵有一定的关系。她的《沉香屑——第一炉香》一问世,便受到柯灵的关注与垂青,后来两人有过不少交往。一向傲慢清高的张爱玲曾专门写信求教,柯灵也向她坦诚地道出自己的看法和建议。之后,张爱玲还就《倾城之恋》改编为舞台剧向柯灵请教。柯灵两次遭日本宪兵逮捕,一般人避之惟恐不及,张不仅前往探视,还留言慰问,此举也反映出了张爱玲特立独行的风格。柯灵出狱后经亲友介绍,安排避居苏州一位朋友家疗伤,直到抗战胜利。

文化名人许广平被关76天,受尽酷刑,誓死不屈

1939年10月,在日伪政权的血腥统治下,上海“孤岛”的政治形势日益险恶。此时,由鲁迅夫人许广平等爱国人士领导的上海妇女界难民救济会,为了避免敌人的暗算和破坏,就采取保留团体名称、暂停会务工作的方式,转入地下秘密活动。但“贝公馆”日本特务早已注意许广平行踪,于是就在1941年12月15日,即日本向英美不宣而战的第七天,早晨五时,天还乌黑,侵入租界的日本宪兵队十余人,身穿便衣,冲进了霞飞路霞飞坊(今淮海中路淮海坊)许广平的家,先是查问姓名,接着就翻箱倒柜,把一大批书刊和十几个图章捆成两大包,将许广平带走。

许广平为什么没有尽早离开这日军包围下被称为“孤岛”的上海英、美、法租界呢?因为她有责任保管鲁迅遗留的文物。她说:这一草一木,一桌一椅,一书一物,凡是鲁迅先生留下来的,都要好好地保存起来,这不是私产,这对凡要了解这一时代文化、这一位作家生活的人,都是十分宝贵的。尤其是鲁迅的藏书,鲁迅的文稿,还没有出版过的鲁迅日记和书信,都是不能散失的。这是重大的民族遗产。她也不便托人保管,免得连累别人。

许广平被推上汽车,带到“贝公馆”被关进一间不大,但挤着四十六七个男女囚徒的囚室,“像沙丁鱼一样排在木板上,环境十分恶劣。鬼子十分凶狠,动辙引来严厉的咤喝和木棍劈头盖脑的打过来。许广平这样写道:“幸而我得钻在四五个女囚徒之间,然而左边的茅厕臭和右边的浓血臭就足够你头昏脑胀。自然这也是一种苦刑,无可逃避的。”日军占领租界后,为什么要迫不及待地逮捕许广平呢?起初许广平自己也想不透。经过审问,许广平才明白了:他们急于要知道中国文化人中的抗日分子的名单及其住址。他们以为:许广平是名人,接触的人多,她当然知道抗日文化人的下落;同时,她是女人,带着孩子,会很容易从她身上打开缺口。他们先是对她欺、吓、哄、诱——欺:他们说已经有人交代了你们的抗日活动,你已被出卖了,你还为他们遮瞒什么呢?吓:他们对囚徒严刑拷打,被酷刑后的人,头破血流,遍体鳞伤,在囚房里已看到了吧。你不招供,就会像他们一样!哄:你不是很想念你的儿子吗?你说了马上可以放你,可以很快见到你的孩子。诱:只要你说了,不但放你,还可以给你种种好处。但是无论他们怎样使用这四种手段,都没有能达到预期的目的。在被捕前,许广平为防备万一,已将朋友们往来的书信和地址、抗日团体的材料转移掉了。搜查时搜出几本旧杂志,上面有她写的抗日文字,是一时疏忽没有转移掉;还有几本作者题赠的书。她的“口供”就始终是:前几年写过抗日文字,这几年已不写了;因为要带孩子,这几年已成家庭妇女,和外界没有什么接触;偶然收到朋友的赠书,都是从邮局寄来的,并不知道他们的住址。敌人从她的“口供”中没有能得到什么。被捕第五天,侵略者突然改变了审问的方式。当许广平的答复不能满足他们的要求时,前几天还“好言相劝”的军曹长变了脸,大喊一声:“你撒谎!”就猛力地打来几下耳光。他在许广平面前放着纸和笔,要她写供。许广平表示没有什么可写。他就大打出手:“全个头面的各部位都轮流被打遍了,耳中轰雷般响,眼前乌黑了一片旋又感觉清澈,像暴风雨前的晦暝交变似的。”许广平这样昏过去又醒过来,仍以沉默相对。鬼子又改用皮马靴猛踢。许广平咬紧牙关,毫无表情,仍然沉默。她的心头却升起了一个信念:“身体可以死去,灵魂却要健康地活着!”一个人拳打脚踢不够,就几个人用皮鞭对她抽打。然而许广平面前的白纸仍然是白纸。许广平在回忆文章中,这样写当时的心情:“没有尝过牢狱之苦的人是不容易理会到某些人为什么会变节,为什么会忍受不住痛苦的试炼。我不敢说我能忍受,因为我也还是人,是肉体,不是钢筋铁骨。”然而这时她却又想:正因为如此,“不就更应当尊敬那些死去活来了多次的勇士,百折不挠的灵魂,在狱中死去十一次又活转来的囚徒,上老虎凳把两个膝关节都错开了,蹲着来走路的人吗?我见着他们,只感到惭愧,更增加了尊敬。我算吃过什么苦!”她以这些爱国志士自勉,严正督促自己,在受刑最苦的时候自己以为绝不应超越的信条只有四句:“牺牲自己,保全别人;牺牲个人,保全团体!”她所指的团体就是共产党人领导、旨在抗日、出版过《西行漫记》《鲁迅全集》的复社,妇女抗日团体和文化界的抗日组织。

在暴力未能奏效以后,敌人使出了更为卑劣的手段。在一次审问中,他们突然下令:“把衣服脱下来!”这对于女人无异“像晴天霹雳”。她要反抗,但她立刻又说服了自己:“只要除了用口和笔写说些什么,其余都无所谓。”在脱了穿、穿了脱几次后,他们又吼叫:你说不说?”没有回答。这时,“噼噼的鞭子没头没脑,身手腿臂都遭到了。唯一的念头是痛恨。已经打到这步田地,还有什么可以妥协?至死不屈服,坚决的心情,随着鞭打而凝固了。”鞭子稍停又响起了敌人气急败坏的大喊:“你说不说,你不说我就叫你脱掉衣服到南京路上去走!”许广平心里不觉暗笑:“如果真这样做,不是我的羞耻而是你们!”这一招,敌人又失败了。

凶残的敌人不甘心自己的失败,他们疯狂地又对许广平施加电刑。“滋滋声的电流,从电线走到马蹄形的铁圈上,走到贴肉的手腕上,通过脑神经,走到全身,个个细胞遭到电的炙烧,大小神经遭到电极的震晕,通过血管,走入骨髓,全身发生剧烈的变化,不由自主的痉挛随着电流的强弱而轻重,比晕船还更有说不出的痛苦之感。全身在沸腾,不由自己克服,从内部脏腑到四肢五官百骸,无不起反应了,一句话:形容不出的难受。”电流一次比一次加强,许广平一次又一次昏死过去。这时她心头只有愤怒地想:“去罢,就让他死去,你一点也还是得不着。”电刑后的许广平,脸因挨打而全肿,大腿被踢而淤血结成累累硬块,全身鞭痕,两眼青紫得有核桃那么大,两膝因电流而各有一块烧焦的凹瘢,两腿已像折了似的支撑不住身子,胸部发闷,头晕涨痛,总想呕吐。这一切,侵略者除了表明他们的凶残的兽性外,却仍然什么也没有得到。

敌人对许广平使用了各种酷刑后一无所得,1942年3月才由内山书店出面保释。她回家的第一件事,就是通过周建人,告诉文化界的朋友们:她已出狱,请大家放心,但不要来看她,防备周围有日本特务监视。这段监狱生活她是决不会忘记的。后来,她把狱中76天的种种遭遇写成《遭难前后》,先在抗战胜利后的杂志上连载发表,后又出版了单行本,把侵略者的罪行昭告于天下。

陆蠡坚贞不屈,誓死爱国被杀害

作家陆蠡是一位坚贞的爱国者。抗日战争中,在“孤岛”和沦陷的上海,他坚守出版岗位,广泛联系进步作家,并接待、掩护在沪的地下党员,为抗战文化做出贡献。他经历“九一八”、“一二八”,特别是“七七”、“八一三”抗战,作为一个中国人,一个爱国者,他目睹日本帝国主义的步步入侵,祖国和人民所经受的灾难日益深重,陆蠡的爱国救亡意识与日俱增。他曾与巴金、曹禺等63位作家一起,在抗议日本侵略的《中国文艺工作者宣言》上签名,发出“我们决不屈服,决不畏惧”的呼号。

1937年8月,吴朗西、巴金分别去重庆、广州筹建分社,上海文艺出版社便由陆蠡负责。几年中,在敌机轰炸中出版的书籍竟达数百种,还有十几种丛书。期刊《少年读物》因有抗日内容被强令停刊,他又先后主编了《少年读物小丛书》和《少年科学》。他不仅是中国现代著名的散文家,而且是宁死不屈的抗日烈士。太平洋战争爆发后,日本进驻上海租界,由于在沦陷后的上海坚守文化工作岗位,他于1942年4月13日被捕,陆蠡发往西南的抗日书籍在金华被扣,日本宪兵队追踪到上海,查封了书店,没收了全部《文学丛刊》。陆蠡不顾胞妹的劝阻,亲自去日本宪兵队交涉,便遭关押。后被解到汪伪政府所在的南京审讯,不久又回转到日本宪兵队,刑审数月,惨遭杀害,临刑时年仅34岁。

陆蠡的文学历程大致如下:上海沦陷,陆蠡一如既往地编书、印书、售书。其中最值得称道的是《前夕》。作为文生社重要作者、陆蠡的好友靳以,抗战爆发后去重庆,花了3年工夫写成这部以抗日救亡为题材的45万言的小说。靳以为了防止敌伪检查扣压,分散投寄,每天只寄三五封。几个月的工夫,这部篇幅浩繁的书稿被化整为零,源源不绝地递往申城。陆蠡收到后,也采用流水作业,边加工编辑,变零为整。最后编定为两册,居然顺利出书。

1942年3月初,陆蠡和张宛若女士喜结良缘。正值新婚燕尔,新人还沉浸在蜜月的愉悦之中,灾祸突从天降。4月13日,卢家湾捕房查抄文生社,声称要找负责人,并砸开书库大门,劫走存书数万册。当天陆蠡正好外出,得知此事后,友朋家人劝他先躲一躲;但他却不以为然,认为自己身为负责人,社里有难不能逃避,理应前去据理抗辩,追回被抢图书,为社里讨个公道。他孤身来到贝公馆,落入虎口,当即被戴上手铐。第二天,朋友索非等到处打探,得知已关押在日本宪兵队。索非等又通过一个懂日语的熟人,找到宪兵司令部“相当高级的负责人”,那人证实:陆蠡确实关押在这里,因为“他是共产党”。原来敌人查封文生社、抓捕陆蠡是早已蓄谋的。

狗咬狗互相残杀,又是“贝公馆”一大“杰作”

“贝公馆”,在这里,无辜杀戮、草菅人命、酷刑逼供习以为常,与法西斯的战俘营、犹太人集中营相比,有过之而无不及。甚至还对涉嫌不忠于皇军的汪伪军、政、宪人员实施监控。日寇,历来主张“以华制华”。因此,“贝公馆”除了宪兵队还有一支便衣行动队和情报组。可是在中村眼里,除了大和民族,这些铁杆汉奸都是豢养的一群走狗。汪伪特务机关76号的特务头子李士群,行动大队长吴世宝,因为内部狗咬狗的矛盾激化,最终销声匿迹,就是“贝公馆”留下的一大“杰作”。

吴四宝依靠把兄李士群,当上“76号”特务大队长。此人目不识丁,当年只是跑马厅牵马的一个BOY,人称“马立斯小四宝”。偶尔的机缘被上海青帮头子大亨季云卿看中,与他的干女儿余爱珍结婚。从此,平步青云摇身一变,成了“76号”李士群身边的红人,飞扬跋扈。平时除李士群,其他主子他不放在眼里,并且贪欲成性,绑架、敲诈勒索,连汪伪人员和日本浪人也不放过。他家住愚园路745号一幢花园豪宅,富甲一方,家中连浴盆也用金银铸造。吴四宝与李士群利益关系也渐生嫌隙,他越来越肆无忌惮,竟然演出了“黄金劫案”,结果引起日本人的注意,日本大特务晴气庆胤出面,由李士群亲手导演了一场“走狗烹”的活报剧。

1941年日寇从中国海关掠夺了一批黄金,准备运往日本正金银行,被吴四宝获悉,准备抢劫日本人这批黄金。正金银行在外滩,距海关很近,日寇为避人注意,在后门将黄金装进铁甲车,从四川路向北再折入汉口路向东转入外滩。吴四宝的徒弟张国荣带着一批杀手,早已守候在四川路汉口路转角处,见铁甲车,便将预先停在路旁的汽车当头拦截,杀手一拥而上冲上车,司机见情况不妙,忙关上油门,拔下钥匙乘机跳车逃走。张国荣不见钥匙,车无法开动,又响起警铃,忙弃车逃跑,总算没有阵上失风。日本宪兵紧急戒严,黄金丝毫未损失,保护铁甲车开到横滨路正金银行入库。但日本人认为在自己的控制区,有人竟敢抢劫,事态严重,经彻查出是张国荣干的,于是向李士群要人。李责令吴四宝交出张国荣,说:“不交出张,对你不利,连我也不便替你说话了”。并安慰劝说:“进去我也会保他出来。”当天李士群就命亲信夏仲明将张送到四川北路日本宪兵队本部。

张国荣进去后,受不了酷刑,招供了抢劫黄金的经过。日本人以“破坏和运”通缉吴四保,李士群怕连累自己,和妻子叶吉卿找吴妻佘爱珍,一唱一和,连吓带骗保证吴进去不受虐待,终于将吴亲自送进宪兵队,交给特高课课长林少佐,要林照顾优待。

吴一进去,李士群立即命南京汪伪派来的马啸天,查封吴家,封存现金、金银、珠宝。李士群考虑投鼠忌器,为顾全“76号”面子,要求日本军方将张国荣立即枪毙后,吴案由“76号”处理——吴四宝从贝公馆引渡给李士群,然后押解去苏州监狱圈禁后,再慢慢释放,封存现款、金银珠宝也全部发还。吴四宝满心喜欢,在将要押解去苏州的前一天晚上,李士群第一次送了一席丰盛菜肴到宪兵队,吴四宝对李士群感激零涕,好久没吃到美味佳肴,他狼吞虎咽很快一扫而光。可是,吴四宝到苏州后的第二天就腹内绞痛,第三天就一命呜呼。吴四宝毕竟是李士群的得力助手和把兄弟,在权力斗争中,他不得不让吴四宝做替罪羊,亲手将他毒死,但总未免有点兔死狐悲,因此,为吴四宝举办了隆重葬礼。一场日伪内部狗咬狗的斗争,终因吴四宝这条不齿于人民的鹰犬的下场,暂告一段落。

一年前李亲手毒死吴四宝,一年后旧事重演:李士群自己也被贝公馆日本宪兵队毒死。

过去的贝当路10号,日本宪兵队驻地,人们谈虎色变,讳言其名,称之为“贝公馆”。原来是美国学堂,清一色红砖,宏伟的建筑,碧绿的草地,纯洁得像天使,对门是庄严肃穆的国际教堂,紫酱色的斜屋顶,墙上爬满长春藤。贝当路幽雅安静,是情侣散步的好地方。日本人不知出于什么心理,挑选这么个环境来开设他们的现世地狱。解放后一度是华东军政委员会文化部的所在地。随着上海的城市建设飞速发展,而今,旧址大部分已荡然无存,还存一幢楼作为文物保留。倏忽已70年过去了,“贝公馆”留下的鲜为人知的故事,是中华儿女浴血斗争写下的史实,它将永远镌刻在人们的心里。