刘永福:甲午兵发台湾

2014-04-22杨肇林

杨肇林

刘永福:甲午兵发台湾

杨肇林

又来南澳,又见古榕树。

南澳岛峙立在东海、南海相汇处,处在台湾海峡南端的喇叭口上。岛上处处澳湾,沙滩雪白,树丛浓绿,木棉花红。海边高处,一片坟茔地,矗立着台湾水师协府林元宽墓,澎湖副将蔡安国墓,更有190多座“戍台澎义冢”、“万善同归义冢”。墓前,时时有新奉献的供果,有尚在青烟缭绕的馨香。人们总不忘祭拜戍台殉国的孤魂。墓地周围,一片台湾相思树林,枝条依依,黄花密密,牵起两地相思,永系难忘的乡魂。

清康熙时,南澳总兵府负责福建、广东和台湾防务,派往台湾戍守的将士不绝于途。雍正二年,明文规定:兵丁戍守台湾,六年一期更换。除每月饷银外,每户给米一斗。到了雍正七年,为补助驻台兵丁养家的需要,共赏银四万两,按期均月发放,“俾兵丁本身食用既得宽舒,而父母妻子在内地者又得赡养”。到了乾隆五年,又规定:除饷银外,家口居内地者,每月米一斗,银一钱三分。清政府采取各种措施,加强台湾的防务和管理。仅清乾隆四十七年,一年时间就曾派出1000多人去台湾轮替戍守。将士们以自己的青春,直至生命,开发台湾,保卫台湾。他们在戍守中殉职,大多归葬南澳。

岛端有一处台湾渡,旧时风貌,依稀可辨。早从公元5世纪起,大陆人就去台湾开发,络绎不绝。台湾渡,是南澳和潮汕一带人民与台湾通航、通商的泊点和中转站。明清以来,南澳人迁居台湾,生养繁衍,他们的子孙分布在高雄、台南、台北、台中、台东、嘉义、新竹、澎湖等地。据统计,今天祖籍南澳而居台湾的总人数比现居南澳本岛的人数还多。

深澳镇中有旧时总兵府,门前两株古榕,树高摩天,十几个人拉着手才能合围,气根入地,生长成胳膊粗细的“小树”,四周更有无数气根须挂。一株树,一树林,枝繁叶茂,铺天盖地,大气磅礴,人称龙树,将军树,招兵树。当年,郑成功曾经在这里招募义兵,驱逐荷兰、西班牙的殖民者。甲午年,刘永福在这里临危授命,兵发台湾。

光绪二十年(1894年)十一月,光绪皇帝载湉给南澳总兵官刘永福谕旨:

东洋日虏,犯我中华,挑起冲端,窥视台湾,着南澳镇总兵刘永福急募兵八营,赶赴台湾帮办军务。

形势危急,台湾告警。这年的八月十八日(9月17日),日本舰队在黄海偷袭中国北洋水师,重创中国舰队。九月,日本军队侵入辽东,攻陷九连、安东;十月,攻陷凤凰城,接着攻陷岫岩、金州、复县、大连湾和旅顺;十一月,攻陷海城。

辽宁多处沦陷,山东势将难保,台湾危在旦夕,神州震荡!迫于日本随时都会发兵入寇台湾,光绪皇帝决定起用草莽出身的刘永福了。

深夜,刘永福只身来到深澳镇中的无顶石牌坊,思绪万千。

“潮汕无亭胜南澳。”一座玉石牌坊雄踞深澳镇石亭街中央。

石坊高8米,宽10米,三间五楼八柱。即使在大陆内地,也堪称雄伟建筑。在这海隅小岛,更显气势非凡。

石坊的梁柱、石架、石板,精雕细刻的人物、花卉、鸟兽、美轮美奂。主梁上“郑芝龙坊”四个大字十分醒目。石柱上镌刻着“都督奉旨加署总兵标统郑芝龙”一行大字,石坊上镌刻着“玉关独镇,铜柱永标”。

明崇祯七年,从台湾回归的郑芝龙被任命为南澳副总兵加总兵衔,驻镇南澳。巡守粤东、闽南,兼及台湾、澎湖。他特别关注所辖的台湾,不断在海上歼灭袭扰的荷兰“红毛夷”和日本倭寇。史载:“崇祯中,(荷兰红毛夷)为郑芝龙所败,不敢窥内地者数年。”“闽粤有红夷以来,数十年间,此捷创闻。”崇祯十六年(1643年),明思宗朱由检颁布诏书,在南澳岛建立石坊,为郑芝龙纪功。

石坊建筑之初和建成之后,流传着许多传说。

汉白玉的石坊主体树立起来了,不料,最后时刻,横梁竟对不上榫。无论是能工巧匠,还是力大无穷的壮汉,也休想让石梁移动半分,插进榫口。整整一天,什么办法都试过了,所有力气都用尽了,眼看功亏一篑,束手无策,人人摇头叹息:“哪怕是鲁班师爷再世,也没有法子啊!”

天黑了,人们垂头丧气地离开了工地。

第二天一早,人们发现巨石横梁,竟然严丝合缝地对上了榫口,架设到位。

人们惊诧不已,不知究竟,不知这奇迹是怎样发生的。

一个细心的老者,忽然发现从榫口处,有几只虱子爬出来,弹跳着,欢蹦着,转眼不见了。他猛地醒悟,高声说:“原来是虱母仙显灵!她见郑芝龙保国卫民,立下了汗马功劳,才赶着她的徒子徒孙,用他们力大无穷的、却又极小的身子,把石梁架正了。”

石梁合榫了,顶盖也从大陆启运了。人们翘首盼望,单等顶盖运抵南澳,一座纪功的丰碑便大功告成了。

运送顶盖的大船行进到走马埔海面,忽然传来郑芝龙归附清朝的消息。

原来,崇祯十七年(1645年),李自成攻破北京,明思宗朱由检在皇宫后苑的煤山上吊自杀,明朝灭亡。不久,在南京新立的弘光帝也被清兵俘虏。郑芝龙在福州拥戴明唐王朱聿键为隆武帝,也失败了。隆武三年(1647年),清朝局势大定,派洪承畴调兵遣将,招抚江南。郑芝龙便归顺清朝了。

消息传来,海上陡地狂风大作,波涛万丈,大船颠簸摇晃,把重达万斤的顶盖,掀翻到水里,沉入了海底。于是,南澳岛上的芝龙坊也就没了顶盖,永远不能完工。

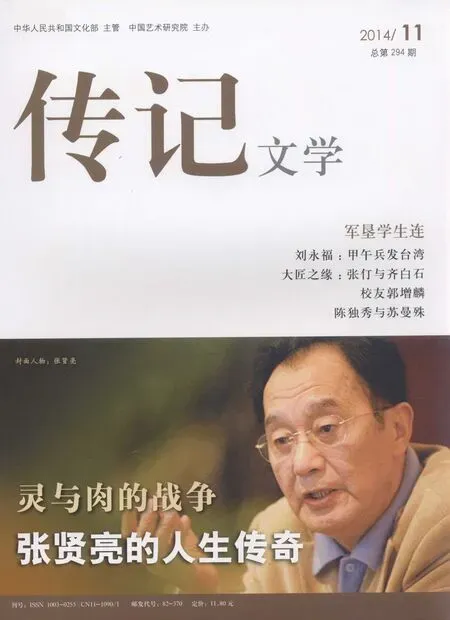

刘永福像

人们传说,这又是虱母仙显灵。虱母仙先是为郑芝龙的有功而助一臂之力,后来怒其背叛明朝,投向清廷,把顶盖掀到海里,不让纪功坊落成。

刘永福深深感叹:中国历朝历代,流传许许多多传说和民谣,无不曲折地反映了人心的向背和价值取向,发人深省啊!

刘永福并不在意郑芝龙由南明而满清的转变,他看重的是郑芝龙一心保卫祖宗留下的土地,一心保卫台湾老百姓。

许多人都以郑芝龙归顺清朝否定他的一生,说“郑芝龙勇于开拓,而无忠君志节”。但如果从顺应历史潮流来评判郑芝龙,就不能如此简单化了。郑芝龙为了抗击荷兰入侵者,率领他的部众归于明朝,是顺应中华民族和历史进步的趋向;当清廷已经完成了对中国大部的统一的时候,郑芝龙放弃南明,响应清廷统一的号召,也应该说是顺应中华民族和历史进步的趋向。没有顶盖,没有最后完工的芝龙坊,几百年来,一直矗立在南澳岛。即使遭遇大地震,也屹立不倒。这不无历史评判的意义吧!

刘永福原是广西钦州的贫苦农民,参加了天地会的反清起义,一时间,太平天国运动席卷半个中国,失败以后,刘永福带领部属在中越边境“觅食”,聚众耕牧,设卡收税,称为黑旗军。清光绪十年(1884年),法国殖民主义者发动侵华战争,清朝颁发谕旨:“刘永福本系中国之人,即可收为我用,著以提督寄名简放,并赏戴花翎,统率所部出奇制胜。”刘永福配合清军将领冯子材在越南战场上打败了法国军队。但那场战争,虽胜犹败,法国人终究占据了越南。刘永福回到国内,担任南澳总兵,实际上坐了“冷板凳”。

此时,刘永福已是58岁了,当此民族危亡、国难当头时刻,他觉得义不容辞,责无旁贷,不顾个人恩怨,慷慨应命。

刘永福张榜招募义兵。榕树前头,人头攒动,前来应募的人,争先恐后,呼兄唤弟,热气腾腾。

敌情重,军情迫!应募当兵的不仅有南澳本岛的,而且有远从潮汕各地渡海前来投军报效的。

“日本人怕是要打到台湾来了!”

“南澳人哪家没有兄弟姐妹在台湾呀,救台湾就是救自家人!”

台湾渡口,铳炮连声,锣鼓齐鸣。

湾澳里,艟艚船、哨艍船、花驾座船,赶缯船,整备待发。“黑旗军”两营精锐和新近募来的几百兵勇,已经束装登舟。

码头空场上,舞狮队跃跃欲试。士绅恭请刘永福为狮子点目。刘永福须发如银,勇壮豪迈,不减当年。他举笔点睛,狮子骤然活了,在潮州大锣鼓的鼓乐声中,跳跃腾挪,在佛公、小鬼破葵扇的逗弄下,翻滚扑跌。火铳、鞭炮炸响,青狮一口气爬上了两丈高的木竿,人群中爆发一片喝彩欢呼。

三声炮响,船队启航,向台湾进发。

风烟滚滚,号角声声,刘永福不由得记起了康有为光绪十四年(1888年)写的脍炙人口的《上清帝第一书》:

窃见方今外夷交迫,自琉球灭,安南失,缅甸亡,羽翼尽翦,将及腹心。比者日谋高丽,而伺吉林于东;英启卫藏,而窥川滇于西;俄筑铁路于北,而迫盛京;法煽乱民于南,以取滇粤……今海外掠地已尽,合而伺我,真非常之变局也。……

特别警醒的是“日本虽小……将翦朝鲜而窥我边”。果然言中。

刘永福率领几十艘战船,来到台南,筹备战守。刘永福专程到台北向台湾巡抚唐景崧建议说:“形势紧迫,务需早做准备,建议抚台更改营盘,裁去老弱,添补精壮,加强防守。”

唐景崧却不以为意,也唯恐刘永福干预台湾北部防务,削弱他的势力。他敷衍地要刘永福只管守顾台南。

形势越来越严重,光绪二十一年(1895年),正月,日本海军进攻威海,以鱼雷艇偷袭北洋水师。3月,日本侵略军攻占营口、牛庄,大举进犯台湾,3月25日,攻占澎湖岛。台湾震动,潮汕震动,全中国震动。

因黄海北洋海军战败,朝廷曾将李鸿章贬职,拔去三眼花翎,褫夺黄马褂,以示惩处,而实际上,慈禧仍然信任、倚重李鸿章。英、法、美、日等外国人更把李鸿章看作可与之打交道的中国人,不断对清朝廷施加压力。此时,慈禧再度重用李鸿章,严词训诫光绪说:“今日非他不能议和,授他全权,叫他去日本谈和。”

该宣传画为黑旗军统领刘永福镇守北宁,打击来犯的法兰西水师

李鸿章在日本马关春帆楼,同日本的伊藤博文谈判,签订丧权辱国的《马关条约》,规定割让“台湾全岛及所有附属各岛屿”,“并将该地方所有堡垒、军器工厂及一切属公对象,永远让与日本”。

原还规定要割让辽东半岛,由于帝国主义之间划分势力范围的矛盾,俄、德、法三国出面干涉,日本不得不同意由清政府出钱“赎回”本属于自己的辽东半岛,而台湾仍需限期交割给日本。

光绪二十一年三月二十九日(1895年4月23日),《马关条约》文本送到北京,面对割地、赔款的条款,举国为之屈辱,举国为之震动。人们痛斥:“元戎甘割地,上将竟投戈……向来无一策,富贵只求和。”

北京街头,群情激愤,抗议如潮。去年会试高中状元的张謇等603名举子联名上书要求废约拒和,迁都再战,变法图强。一时间,“章疏条陈,流涕谏阻,市肆行人,聚谈偶语,咸惴惴和议既成……皆裂眦切齿”。

第二天,在养心殿的东暖阁,军机大臣们要光绪皇帝载湉在条约上“用宝”盖章批准,载湉愤怒地说:“台湾一割,天下人心尽去,朕何以为天下主?”

慈禧的宠臣孙毓汶逼迫道:“前线屡战屡败,如不签约,倭人将犯京师,怎么办?”

载湉说:“前线屡败,皆由赏罚不严所致。此约关系重大,你要逼朕签约不成?应先请太后懿旨,再作定夺。”

长时间以来,慈禧一直垂帘训政,实际把持朝政。光绪十五年,载湉20岁,皇帝亲政典礼前夕,慈禧又授意搞了个《酌拟归政事宜折》,规定亲政后,外省折报,皇帝批旨,简放任命重要官员,都要由“皇上奏明太后,次日再颁谕旨”。慈禧立即批示:“依议。”并且“永远存记”。也就是说无限期由她最后裁决一切。而这次当日本强迫签订和约割让台湾时,她却推托说:“今日偶患感冒,不能见,一切请皇帝旨办理。”

延至光绪二十一年四月八日(1895年5月2日),载湉“宵旰彷徨,临朝痛哭,将一和一战,两害孰权,而后幡然定计”,怀着极其痛苦的心情,同意在《马关条约》上盖印。

台湾割让给日本,噩耗传来,台北等地鸣锣罢市,人们涌上街头,群情激愤。

“杀卖国贼李鸿章以谢天地祖宗!”

“宁战死而失台,决不拱手而让台!”

“与其生为降虏,不如死为义民!”

保卫台湾!保卫中国!台湾同胞和大陆人民同仇敌忾,发出了怒吼。

世居台湾苗栗县的丘逢甲树起旗帜,号召“守土拒倭”!

义士振臂一呼,四方群起响应。

丘逢甲老家在广东潮汕地区蕉岭,他的祖辈经过南澳迁来台湾,已历几代。他26岁中进士,做过工部主事。他的家园就是台湾,他要保卫祖宗的基业,他要保卫国家!他毁家纾难,拿出自己的家产,编练义勇军,准备浴血抗战。苗栗县的爱国人士徐骧,立即组织起一支抗日义军。

彰化县的林朝栋,早在中法战争时,就曾组织义勇抗击法国侵略军,此时更是奋起救亡。林姓是台中地方的望族,早年从福建迁来台湾。林朝栋和台南人民发出了强烈的抗日吼声:“桑梓之地,义与存亡!”

丘逢甲邀约林朝栋和各地士绅,共商守土保民之策,主张拥戴台湾巡抚唐景崧和刘永福领导抗日保台。

光绪二十一年(1895年)五月二十日,清廷下令唐景崧等台湾全省官员“陆续内渡”。

丘逢甲割指以血写书,呈送清朝廷,力陈务必保卫台湾。然而,没有得到清廷支持。

丘逢甲痛哭流涕,悲愤不已,发誓说:“清廷虽弃我,我岂可自弃耶!我们决不当亡国奴!”

林朝栋像

丘逢甲等经过商议,提出清廷割弃台湾,“万民不服”,自主抗日,万不得已,索性成立“台湾民主国”,拥戴巡抚唐景崧为“总统”,领导抗日。取年号为“永清”,明确表示永远忠于清朝,忠于中国。发布告示:

此次马关条款,于赔偿兵费外,复索台湾一岛。台民忠义,不肯俯首事仇……当此无天可吁,无主可依,台民公议……推戴贤者,权摄台政。事平之后,当再请命中朝,作何办理。

丘逢甲等人的本意,是在万不得已的情势下,为了师出有名,借以组织武装反对割让台湾,维护中国统一。

5月29日,日本军队2000人在基隆附近登岸。

6月4日,唐景崧弃土逃回厦门。

台北失陷,日本侵略军逼近台南。从福建、广东前去开发台湾,创建了美好家园的大陆人,捐出了钱粮,拿起了武器;台湾土著同胞整备好弓箭、砍刀,同大陆兄弟并肩站立,“人自为战,家自为战”,抗击日本军!

日军攻陷新竹,派军舰偷袭刘永福驻守的安平港。刘永福组织抗击,指挥炮台开炮,击退日舰。

6月28日,唐景崧已经撤离台湾,台湾士绅们再三恳请刘永福就任“台湾民主国”总统,领导抗倭作战。

刘永福坚拒不受,说道:“守土地,保台湾,我责无旁贷。自问年将六十,万死不辞!至于你们带来的这颗大印,请带回去销毁。要紧的是大家决心御敌,互相协力,有钱帮钱,无钱出力,众志成城,执梃胜敌。”

刘永福慷慨宣誓:“身为大清之臣,守大清之地,分内事也,万死不辞。一时千载,纵使片土之剩,一线之延,亦应保全,不令倭得!”

刘永福自始至终,以朝廷命官、台湾军务帮办身份,以保卫大清国土为号召,在徐骧等台湾义军配合下,在台中、台南坚持抗倭作战。

日军将领桦山资纪以“大日本帝国台湾总督”的名义,通过英国领事向刘永福劝降,威胁说:“清国海陆之前军每战不利,其外出之师败于牙山,溃于平壤,覆于黄海。旅顺之要隘,威海之重地,相寻而陷,北洋水师之兵轮覆没殆尽……独以无援之孤军把守边陬之城池,大势之不可为,不待智者而可知也。”

刘永福针锋相对答复说:“适以当轴者衰庸误国,禁止各营接战,免伤和局,致令牙山、平壤、威海、旅顺等处兵机有失。非战之罪也,当轴者误之耳。不然,贵国即率倾国之师,亦未必能入中国境地也……余奉命驻防台湾,义当与台湾共存亡。”

刘永福等领导台湾人民坚持抗战,屡挫日军进攻。

刘永福多次派人回大陆请求支持。他给两江总督张之洞发出哀电:“痛哭流血,乞速设法援救,守走生死,望公一言为定。”

10月3日,刘永福得到张之洞的答复是:“台事奉旨不准过问,济台饷械,更迭奉严旨查禁。”

刘永福派吴桐林到福州向闽浙总督边宝泉求救,又到广州向两广总督谭钟麟求救,最后再到南京向两江总督张之洞求救,到处都得不到官府的支持。吴桐林只得写信给刘永福:“内地接济无望,公宜早自为计。”

日军集中5万大军,分三路夹攻台南。

10月7日,日本能久亲王率领近卫师团从彰化向嘉义扑来。刘永福的部队会同抗日义军展开了嘉义保卫战。战斗十分惨烈,军民浴血奋战,誓死保卫国土。徐骧与奉命防守嘉义的王德标组织抵抗。军民齐心合力,连夜把地道挖掘到了日军阵地前面,敢死队由地道把地雷埋设在日本军营下面,午夜时分,引爆地雷,炸得日军人仰马翻,死伤无数。日本能久亲王也被炸成重伤,不久死去。

但是,嘉义终于失守。

10月15日,日本“吉野”、“秋津洲”、“八重山”共6艘军舰,重炮轰击打狗炮台,侵略军蜂拥登陆。10 月16日,日军攻占凤山,迫近台南,形成从后侧夹击台南之势。

在台南的正北面,徐骧等率领的义军防守曾文溪一线,苦战多日,打退日军多次进攻。日军以2.8万多人的优势,向只剩几千人的疲惫之师猛攻,炮火轰毁了义军的防御工事,冲到了义军最后的阵地前。徐骧大吼一声:“中华,中华!我所至爱。大丈夫为国捐躯,死而无憾!”他率领高山族健儿,向日军发起反冲锋,壮烈殉国。

眼见英雄成白骨,

好头颅未易苍生苦。

心化血,

血成雨!

至此,台南陷入重围。日本人宣称:“台南四周已为铁桶,不管刘永福如何剽悍,插翼也难飞了。”

日军统帅部向所属部队通告刘永福的相貌特征说:刘永福“身高五尺六寸,额宽有皱纹,鼻稍高,耳稍大,颊骨隆起,口小而尖,腰不弯曲……”严密布置要活捉刘永福。

刘永福得不到清朝廷的支持,粮已绝,弹无几,面对剩下的黑旗军精锐和从南澳征募来的青年,他痛苦万分。刘永福左右的人劝他说:“弹药不多,粮已告罄,还是赶快撤出台湾吧。”

刘永福放声长叹:“虽无粮,何以对百姓?”

刘永福苦无出路,来到台南城中白莲庵,焚香跪拜,求签问卜,祈求神给他启示,指明何去何从?

刘永福祷祝说:“我刘某为国为民,今日受困已达极点,如有何项生路,望神指示。或去,或匿居台湾呢?”终于求得一签云:“木有根枝水有源”,为君计,今日事至如此,我做神的亦无主意也。

刘永福求朝廷,得不到支持;求神,神也无主意。他据守海角一隅的安平炮台,组织最后的抵抗。

兵穷食尽孤城在,

空使将军唤奈何!

两广总督谭钟麟派人给刘永福送来一万两银子,要刘永福分发给各营兵丁,然后火速撤回广东。刘永福忧愤至极,放声长叹:“内地诸公误我,我误台民!”

在清廷已经签约割地,得不到大陆任何支持的情况下,刘永福和台湾百姓为保家卫国,同日本侵略军进行殊死战斗,坚持了5个多月,显示了中国军民抗日杀敌,保家卫国的决心。

农历九月初二日,10月19日,刘永福在中国船员的帮助和掩护下,乘小艇藏在英国商船“的里士”号的水泡舱,含恨离开台湾。

英雄扼腕,壮士折戈!

光绪二十一年九月十七日(1895年11月3日)上海《申报》发表了《答客问刘大将军事》:

客问:台湾已割给日本,皇上亦经允准,为臣下者自宜奉身而退,不复交兵,而刘永福死守台南不去,与日本复动干戈,目以叛臣,谁曰非是?

答曰:中国自与日本交兵,攻则败,守则退。平时自命为兴朝名将者,一望见日本之旌旗堡垒,无不战战兢兢,面色若死灰,奔避唯恐不速,独刘大将军忠肝义胆,誓不以尺寸之地轻让敌人,以弹丸黑子之台南,既无糗粮,又无军械,而能与部下黑旗兵士,戮力固守,累月经年,虽大事无成,终归退让,而其嚼然不污之志,则固可昭然大白于世间,岂能信口訾议为叛臣!

客又问:刘永福原为南澳镇总兵,今称之为大将军,岂非纰缪。

答曰:台湾已割予日本,谕令南澳镇总兵开缺内渡,名义不存,姑以大将军称之,有何纰缪?……忝颜媚敌之庸流,诽谤义薄云天之伟人,请从此住口。

抄录至此,我仿佛又见南澳岛上那不死的大榕树。

责任编辑/胡仰曦