郑豪的传奇奋斗人生

2014-04-22陈小卡

陈小卡

郑豪的传奇奋斗人生

陈小卡

渴望改变命运的贫苦少年

郑豪于1878年生在广东香山县(现中山市)乌石村,父母是贫苦农民,生活贫困。但郑豪不同于其他当地同龄的孩子,有着改变自身命运的志向与勇气,天资聪颖,人很机灵。他13岁时,跑到香港去追寻更好的生活。在香港,他努力学习英文,也知道了在大洋彼岸有一座金山美国。当时广东沿海许多像他这样的穷苦青壮年都渴望能过海去“掘金山”,摆脱穷困。

在家乡乌石村,郑豪有一个叔叔名叫郑电生,从小就跟随担任清朝领事馆秘书的父亲到了檀香山。郑电生担保了郑豪的堂弟郑旭到檀香山工作。郑豪也希望一同前往,但是,他没钱买船票,也没有护照。机灵的小郑豪偷偷溜进即将开往美国的“海洋号”蒸汽船。也许能成大器的人命途多曲折,船长在途中发现了这个偷渡的少年,即刻把郑豪撵到船抵达的第一块陆地——火奴鲁鲁,这一天是1893年7月17日。

当时当地属夏威夷共和国,施行宽松的移民政策,郑豪被许可留居。他来到奋斗人生的转折点,他以自己的天赋及广东人的灵活适应能力与勤奋,在这里站住了脚,并以此为起点,走向未来。他很快找到了工作。郑豪非常节俭,除了生活所需之外,他把每一分钱都存起来。工作之余,郑豪在夜校进修。那时他在夏威夷岛的希炉市,这里有很多华人都是从香山县、特别是乌石村来的。这更便于郑豪在此生活。

从决心改变个人命运到立志改变同胞的命运

郑豪出众的天赋与刻苦耐劳,使他开始收获成功。1898年5月9日,郑豪在希炉以61.50元申请费,向内政部申请开办一个售卖杂货、烟草商铺的执照。10天后,郑豪用250元美国金币向叫周正的人买下一间木框铁架结构,木片瓦顶的小铺位,面积22×18尺,位置在前街,取名为C.Ah Holt(阿豪)商店。在郑豪勤俭精明的经营下,这间小商店迅猛发展,短时间内成为岛内最大的同类商店。

在管理商店之余,郑豪还兼任希炉Wilder、Wise and Wakefield律师事务所的中文翻译员。许多行政区的法庭记录和警署的记录都有“ACHO”为中文翻译员的签注,可能是阿郑豪(Ah Chang Holt)的签名。有记录显示,“ACHO”有时一天之内出席法庭多次,每次出席担任法庭翻译员,都获得1元的酬劳。郑豪有着乐于助人特别是帮助当时处于弱势华人的热心肠。他将改变个人穷困命运的勇气,也用到改变当时因国弱而在海外受欺压的华人同胞命运的斗争上。积极为当地华人争权益,并显示出卓越领导才能。他还善用西方社会推崇的法律手段,为同胞服务。

当时,不时有希炉的县警欺压华人的事情发生,但华人大多只是忍着,只求生活安稳。在1900年5月的一个周六傍晚,商店的少年雇员Ah Poon(音)在店前踩脚踏车,一名当地警察彼得把该雇员拉下车,将车没收,随后,警察返回来,用手卡着该名雇员的脖子,把他按倒在地上,并要把他带回警局。这时,一位名叫唐安的人上前质问警察,为什么要虐待这小孩?被警察一拳打倒,另一名警察猛冲过来狠击唐安三拳。

次日傍晚,华人聚集在一起抗议,多位侨领发表演讲。其中郑豪慷慨陈词:“每个人都知道中国人很保守,宁愿承受虐待和迫害,也不教争取自己的权力。这就是为什么他们这么野蛮对待我们的一个很重要的原因。除非我们现在要郑重向政府投诉,否则,他们就会变本加厉,你能告诉我为什么警察要打唐安?我可以简单地告诉你们,因为他是中国人……”集会之后:在郑豪的领导下,当地华人克服懦弱积习,奋起抗议,媒体广为报道,获得总县警长的关注,两个打人的警察被开除。从此,当地华人的地位得到提高。

1900年6月30日,夏威夷成为美国的领土。同年7月,郑豪离开希炉,赴旧金山学医。在离开希炉之前,于7月2日,他聘任史密斯律师,授权给郑旭、郑仲为法律代理人,照看他在希炉的商业。

郑豪先靠打工,然后做点生意,做些其他工作获得收入,供自己读书。希望以科学文化改变自己的命运,进而改变积弱祖国的同胞的命运。在寻觅中,他找到孙中山的民主革命救中国的道路。

清末的中国,革命风云激荡。孙中山领导的中国民主革命,在海外华人中有广大影响。为改变个人、同胞、国家命运而远赴海外的郑豪,自然而然地把自己的追求与孙中山领导的革命紧系一起,成为孙中山革命的追随者。1903年,孙中山先生路经美国夏威夷,停留期间,他重整了1894年在夏威夷创办的兴中会,以“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”为纲领,成立了中华革命军。孙中山的同乡、当时25岁、在美国求学的郑豪,尚在希炉休寒假,他结识了孙中山,并与堂弟郑旭以及其他15人,成为孙中山先生倡导的“三民主义”的坚定追随者,秘密加入中华革命军,成为这个革命团体的始创成员。他从此积极投身孙中山领导的民主革命。

1910年,孙中山再次到夏威夷时,已有385名华侨参加了当地的中华革命军。孙中山将其更名为同盟会,并将参加人员按军队建制,分为2个团,24个排,作为革命的基础力量。最早加入中华革命军的郑豪,这时已经在广州担任了光华医学专门学校的首任校长。并且,已培养出首届中国人自己教育出来的西医毕业生。

郑豪在夏威夷秘密参加中华革命军的这段经历,他一直未向别人提起过。1904年,也是郑豪在夏威夷秘密参加中华革命军的第二年,他从美国三藩市内外科医学院毕业,是该校首位华人毕业生,并在加州考取行医执照。据1904年8月8日美国加州旧金山记事报的报道,他作为美国第一大城市的第一位华人西医,接受报纸记者采访,并明确表示:自己不会在美国行医,要回到自己出生的地方,为自己的同胞服务,去医治他们的疾病,传授先进的文化,提高他们的精神品质。1905年,他归国实践自己终其一生不倦的理想追求,就是科学救国。一个千辛万苦去到美国艰辛求学,靠打工供读考取当地西医牌照的第一个华人,可以过着当地当华人少有的优裕生活。然而他却毅然决然地回到辛亥革命前夜的祖国。除了追求科学救国的理想,也许是由于他参加了孙中山领导的中华革命军,负有革命使命归国。

郑豪博士1905年从美国学成回国后,落脚在中国民主革命的策源地广州,并在广东陆军军医学堂任总教习职务,开始以西医教育实现他“科学救国”之梦。

医人医心医国——郑豪的科学救国梦

1907年冬,英国人经营的来往于广东与香港之间的佛山轮船上,发生了一起英属印度警察踢死中国工人的命案。家人与民众要求讨回公道,无能的清政府不仅不能为民众主持公道,反而压制民愤,赤(红)十字会医生对死者遗体作了详细检查,证实是受伤致死,但洋医“检验”后却称是心脏病致死。在场群众要求地方官亲自检验,还死者公道。南海张县令于是命人将遗体抬上码头,当众验尸。11月初八,广州各报在主要位置详细报道命案细节。次日,英领事开庭“讯问”。洋医德温朴坚称死者在香港上船时已患热症病危,并称自己拥有3张英国大学文凭。赤(红)十字会医生许静波陈述验尸情况,指出死者被踢死的事实。英领事根据德温朴的陈词,判被告无罪。广东张督院理驳斥:“德温朴医生检验一节,中国官不能承认,……经南海县验明尸伤属实,自应照本国法律交涉成案,以该县所验尸格伤痕为据,按办凶手以应得之罪。”然而,惧怕洋人的清政府却没有让凶手受到惩办。

“佛山轮命案”犹如一条导火索,点燃了民众长期饱受外强欺辱的怒焰,激发了当地人的民族义愤。广州医药界和商业各界一批爱国人士行动起来,“佛山轮命案”也把郑豪和民间的爱国医药工商界名士联系在一起,为夺回医权而积极倡办医社。

鸦片战争后的近代中国积贫积弱,中国的志士仁人一直探寻各种救国救民的道路,郑豪探寻到的是一条科学救国的道路,创办广东光华医学堂就是科学救国理想的实践。

郑豪从事的最有影响的事业,是他和一批志同道合者创办的光华医学堂,打破了外国教会在中国统占西医教育的格局,标志着中国人从此踏足西医高等医学教育领域。这是中国民间第一次首办医学教育,在满清走向民国的前夜,首举自主医权的旗帜,在中国医学史上掀开了崭新一页。

在郑豪和梁培基等人士的奔走呼告下,1907年底,医学界陈子光、梁培基、郑豪、左吉帆、刘子威、陈则参、叶芳圃、王泽民、池耀庭、伍汉持、苏道明、刘禄衡、高约翰、黄萼廷等;工商界人士包括沈子钧、邓亮之、游星伯、冯伯高、金小溪、罗炳常、邓肇初、梁恪臣、左斗山、梁庭萱、梁晓初、谭彬宜等人,为了在医权上维护民族尊严的共同宗旨,集合在广州天平街刘子威牙医馆,共同商议用民间的资源和力量创办西医学校的大计。他们要做的事情,是在中国历史上独具开创性的事业——中国老百姓自办西医教育和西医医院。

到会者一致认为:“生老病死,为人类所不能免,而救同胞疾苦,国人实责无旁贷。”故本社创办医院之主旨,乃本纯粹华人自立精神,以兴神农之隧绪,光我华夏,是以命医社之名曰光华。

光华医社以“兴神农之隧绪,光我华夏”相号召,马上得到社会广泛响应,很快就有435人自愿参加医社。众人捐钱垫款,定购位于广州五仙门内关步前麦氏的七间大屋,为办校建院之地。

1908年初,广东光华医社章程面世。它的首条昭示:光华医社的宗旨是由“人民组织,办理医院以救济民疾,办理医校以培育医材”,定名为广东光华医社。大家推荐梁培基为医社的社长;同时公推郑豪博士担任光华医社主办的西医学校首任校长。郑豪欣然接受医社的推举,义务任职21年间,主持校政,培育医材,却从未支取薪酬,直到1929年因患肝病才卸任。

1908年春,广东光华医学堂创立,3月正式成立,中国第一间“民办自教”的西医学校开学。它从开始的那天起,完全按照西医教学模式进行,学制四年,不同的是由中国教员采用中文课本授课。课本“由热心人士翻译后自行编印”。光华医社成立后,因当时经费有限,虽已由郑博士为校长,并由一批热心医学人士义务担任教授,人力缺乏,郑豪以身兼广东陆军医学堂总教习职,为求专责管理起见,经董事会商得陈衍芬医生同意,毅然辞去香港那打素医院及何妙龄医院两院主任医生之职,返穗主持医学校教务兼医院院长。

学校1912年更名私立广东光华医学专门学校。1921年,在广州大东门外和尚岗扩建新校和医院,同年学制改为五年。1928年曾改名为私立广东光华医科大学。1929年南京国民政府正式核准该校立案命名为私立广东光华医学院,学制六年。

在课程设置方面,基础课主要有解剖学、化学、生物学、生理学、细菌学、心理学、寄生虫学、物理学、神经学、药理学、全体学和国文等(后增设德、法文)。实习课主要有内科、外科、儿科、妇产科、五官科等。课本全部采用中文,由热心人士翻译。当时的外科由罗卡氏负责,内科由欧氏负责。翻译后自行编印。

郑豪并没有把医校建造成不问世事社情的“象牙塔”,而是让学人在此呼吸时代风气,培养有社会责任感、爱国的英材。1911年,辛亥革命推翻了中国沿续几千年的帝制统治。次年,孙中山先生在南京建立中华民国临时政府,并就任临时大总统。同年2月,孙中山辞去临时大总统职,5月回到他最先发动革命的广州,以光华医社的倡办人为主组成的拥戴孙中山民主主义的革命立场的广东医学共进会,组织队伍迎接孙中山。

郑豪领导下的医校,注意抓住机遇发展自身。1919年至1920年间,广州拆城墙筑路,因医校、院系坐南向北,屋后是城基,被划入马路割让不少。光华医社,为适应环境,乘时扩展医学事业起见,经董事会议决定,将原有校、院改建为四层洋楼,并改向泰康路以利交通。这一社会公益事业,深得社会人士的大力支持,由南洋兄弟烟草公司总经理简照南捐两万元,原大元帅孙中山的军事顾问熊长卿捐万元,医社董事中如祢翩云,社员如阮君镜,毕业生如唐太平等,都无不分别认捐巨款,使改建工程得以顺利完成。

医校院虽经改建,但地处一隅,为求医学校之设备能早日达到大学医学院之水准起见,更乘势于1921年8 月27日呈奉广东省公路处第480号训令,转奉广东省长公署第11989号指令,准拨大东门外和尚岗为扩充医学校之地。但和尚岗为丛葬之地,坟墓密布达4000多穴,看上去相当荒凉。该岗既奉拨为光华医社所有,当即设法将坟墓迁移。为此在东郊淘金坑另购马鞍岗地,妥为迁葬,公布迁坟事项,补给迁葬费用。又因和尚岗东、西两面为邻地包围,南面为军械库,欠缺出路,而岗顶又建有护国第五军忠烈祠。因此又设法对前者洽商价购,军械库得有关方面协助迁出,后者另购驷马岗地与之交换。至此和尚岗全属光华医社之管业。重建医校的所有预备工作全部妥当。

1923年开始筹建光华医学校于和尚岗,先建课室、男女宿舍,后又建解剖室、生理实习室各一座,为光华医学校分校。1927年又在和尚岗北面建病房一座,主要收治肺结核病人。约1929年间,广州天花病流行,曾在和尚岗南面搭棚隔离收治天花病。郑豪为光华医学院的建成发展呕心沥血,大约1929年郑豪因患肝病离职休养。

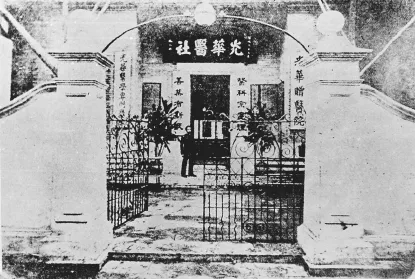

光华医学堂创办时在五仙门关部前的外景

该校在郑豪之后,先后任光华医学院院长的有陈伯赐、左达明、陈衍芬、张勇斌、黎启康等人。光华医学院原不分系,只设医科。

在郑豪事业大成之时,个人生活也圆满。郑豪和李丽洁于1910年3月29日在美国屋仑结婚。结婚典礼在屋仑第一浸信会礼拜堂举行,由Homer J.Vosburgh牧师主持。加州大学音乐学院教授J.Fred Wolle博士指挥大学乐队为400多位观礼嘉宾演奏。婚礼采用美国传统的仪式,成为加州华人最早期采用西式婚礼的典范之一。郑豪和李丽洁婚后育有四男三女。大女郑元华,二女郑丽华,三子郑耀华,四子郑建华,五子郑浩华,六女郑洁华,七子郑棣华。家庭生活美满。

20世纪30年代,中日战争爆发,中国的生产经济、科学文化、社会生活遭到毁灭性破坏,中国的现代化进程被打断,包括像郑豪与梁培基这一代人创立发展起来的中国文教卫事业亦摧残近灭,他们与中国人民一起在浩劫中历尽磨难。

正在光华医学院日臻完善,医学教育、医疗卫生、医学科研工作蒸蒸日上之际,中日战争全面爆发。“七七”事变不久,广州被日本军机轰炸,学院先行迁往香港授课,而医院部分,为救死扶伤,仍留在本市,坚守岗位,不久医院被炸。陈衍芬院长为顾念学生安定学业,不致中途失学,征得教育部同意,在香港设临时授课处。黄大卫博士、戴恩瑞博士等教授,克服种种困难,坚持授课。同时又设法取得数处医疗机关的特准,使同学有实习的机会。时至1941年12月太平洋战争爆发,日军攻占香港,临时授课处自行结束,由陈衍芬院长设法安排学生分别到非沦陷区之医校借读至抗战胜利,光华医学院暨附属医院,所有一切设备及数十年来惨淡经营之建筑物,被洗劫一空。

在民族的大灾难中,郑豪一家也与中国广大人民一道在战乱中辗转流离,艰辛备尝。郑豪一家来到广西。1942年,郑豪因缺乏医药病逝于广西贵县,享年65年,死时妻儿陪伴在侧,其后成为病理学专家的郑豪儿子郑浩华,相信当时其父是死于肝病或肝肿瘤。

然而,先哲虽逝,他播下的中国光华医学薪火仍传承下来,他参与推进的中国现代化进程并未尽毁。郑豪这一代致力发展有中国科学文化事业、中国医疗卫生事业的先驱们的事业也传承了下来。

抗战胜利后,毕业同学归来母校,这时的学院败栋颓垣,瓦砾遍地,大家不胜伤感。光华医学院方面“首先设法将院址收回,以资修建。几经周折,占住院址各商搬迁,并补回法币75万元,因此即将此款以修葺门面。又因收回院址时,瓦砾堆积如山,第二方面军饬派日俘六十名作旬日之清理,始行竣事。惟百事需财,区区之数,不敷尚钜。”于是,毕业同学潘永忠、梁赞元等首捐巨款,其余在市各同学,皆不肯后人,均输钱出力,使医院迅速修复,成立筹复委员会,主持修缮医院和筹备开诊工作。医院于同年11 月11日兴工修建,先将地下间格整理,于12月1日开始门诊。接着又将二楼一部分修葺,用作男女留医病房,于12月15日开始收接病人。1946年医务逐渐发展,留医者日众,拟将二楼全部修建为留医病房。这时正好得到毕业同学马玉珍介绍黄荔洲夫人捐国币50万元,同时又得善后救济总署广东分署拨给补助费国币100万元,而各地毕业同学与社会热心人士陆续捐款者不少,因此即将医院二楼全部修复。不久,善后分署再拨国币100万元,继而又将三四楼进行修复,此项工程于同年3月告竣。至此,医校院全部修复完毕,恢复旧观。筹办就绪,除登报招考春季始业生外,并收外校转读生多人,于1946年3月20日举行开学典礼,21日开始上课。1949年1月,毕业同学会理事长潘拙菴,为助母校之复兴,发动同学捐建药理学馆一座及毕业同学会会所。不久,又由董事会发起捐建图书馆一座。经同学及热心人士的捐建,使学院不断扩大规模和充实教学内容。护士学校也于1948年秋恢复。

1948年,一座碑高18英尺的郑豪博士纪念碑耸立于和尚岗上。碑上云石刻有光华医校第一届毕业生、时任北京辅仁大学校长陈垣所撰写的碑文。其中载言:“学术贵自立,不能恒赖于人。广州濒海得风气最先,近代医学之入广州百年矣,然迄无一粤人自办之医事教育机关,有之自光华始。君既校长,擎画经营,不遗余力”,“然君主持光华二十余年,中间复任中山大学内科主任教授,又被推为广州医学会及中西医学会会长,培养人才甚众。今粤中名医大半出君门下。此君稍可自慰者也”。

1953年至1954年间,中山大学医学院、岭南大学医学院和广东光华医学院合并组成华南医学院。合校前,光华医学院有职工104人,学生324人。为纪念孙中山先生,学校于1957年命名为中山医学院。学校于1985年改建为中山医科大学。2001年中山医科大学与中山大学合并为新的中山大学。

责任编辑/孙 开