经济犯罪案件犯罪嫌疑人心理及审讯研究

2014-04-21毕惜茜

毕惜茜

(中国人民公安大学 北京 100000)

经济犯罪案件犯罪嫌疑人心理及审讯研究

毕惜茜

(中国人民公安大学 北京 100000)

有关经济犯罪案件审讯的研究在侦查理论和实务中一直为人们所关注。笔者通过对17名命案犯罪嫌疑人的调查,对其犯罪嫌疑人的心理以及审讯对策进行了分析和研究。经济犯罪案件嫌疑人由于受到文化程度、家庭背景、生活环境等方面的影响,认知水平较高,情绪稳定复杂,贪利动机明显,审讯中认事不认罪突出,审讯中要针对嫌疑人的特点讲究方法,并注意采取针对态度改变的合理化策略。

经济犯罪 心理 审讯对策

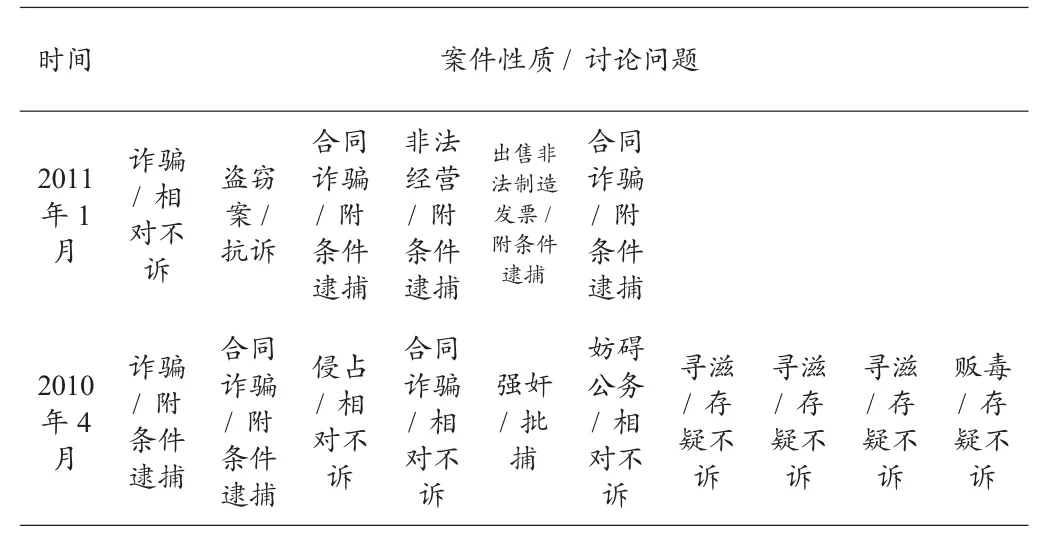

有关经济犯罪案件侦查的研究在侦查理论和实务中一直为人们所关注。我国刑法中关于经济犯罪案件类型和罪种较多,同时经济犯罪和国家市场经济发展和国家经济政策紧密相关,历来是办案的难点。以笔者2010年4月和2011年1月在北京某区参加的两次检委会讨论的案件为例,经济案件的办理是侦查中的薄弱点之一(见表1)。

表1 案件讨论及处理情况

上述统计显示,两次检委会共讨论案件16起,其中经济类案件9起,占总数的56%;寻滋案件3起,占18.7%;其余为盗窃、强奸、贩毒、妨碍公务各1起。上述9起经济类案件中讨论的问题是是否不起诉和附条件逮捕到期是否逮捕的问题,最后的结果是,有3起证据不足不起诉,1起逮捕,4起不逮捕,1起报市院。可见,有8起经济犯罪案件(占9起案件中的88%)由于侦查不力,质量不高,证据不足导致案件半途夭折,无法认定。经济类案件的主要问题为认定案件性质不准确,证据收集庞杂混乱,条理不清,该收集的不收集,该取证的不取证,对查账、银行账目往来、工商管理规定等较为专业的问题办案人员不专业,使得整个案件难以认定。笔者2011年暑期到北京市公安局预审总队命案队进行了调研,并前往北京市第一看守所对17名经济犯罪案件犯罪嫌疑人进行了访谈,对犯罪嫌疑人在审讯中的心理、审讯中的态度以及侦查人员的审讯方法进行了调查和分析,试图通过实证研究找出经济犯罪案件犯罪嫌疑人的拒供心理、供述的原因,审讯中的有效方法等,以指导办案实践。

1 基本情况

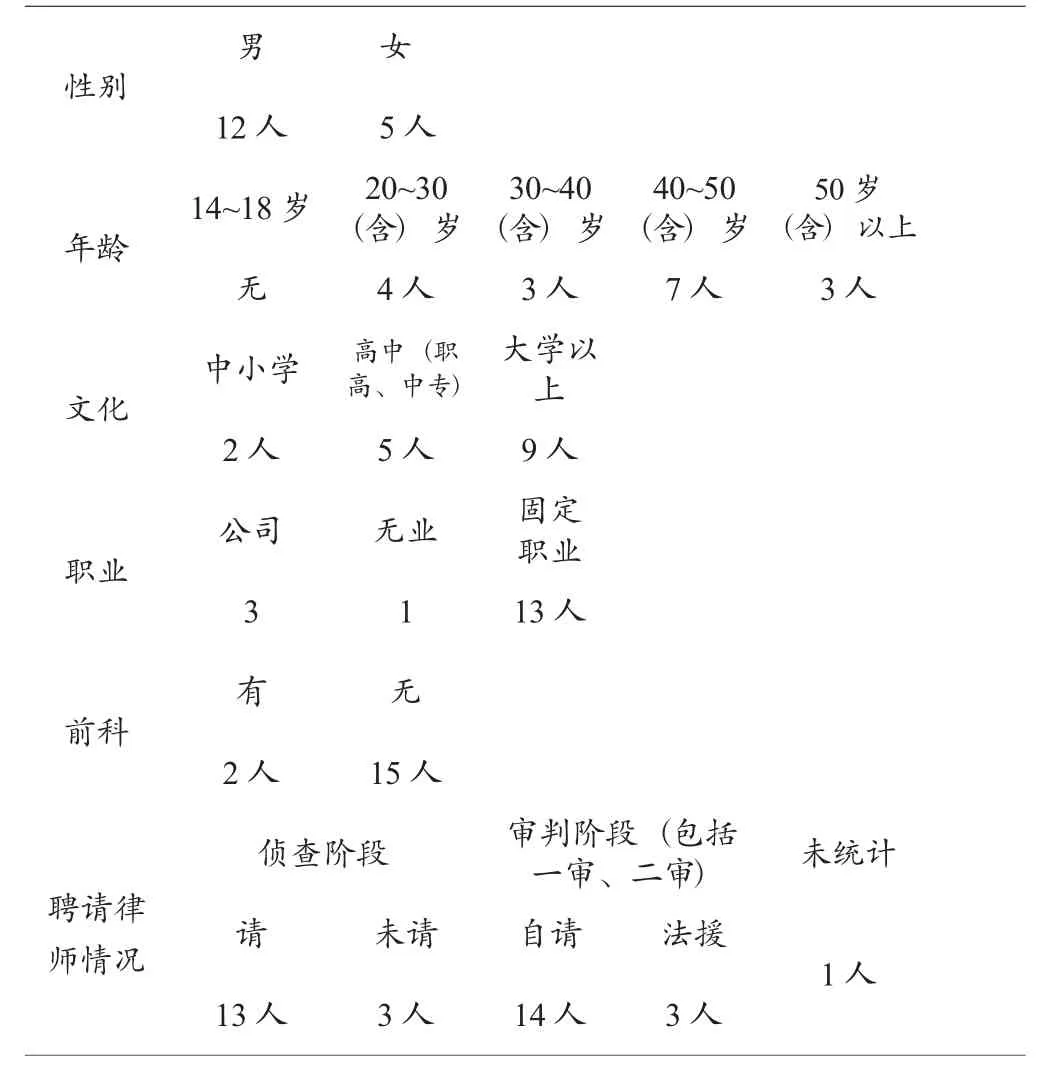

本次调研对象为17名经济犯罪案件犯罪嫌疑人,为了进行比较,笔者同时还对北京市第一看守所的44名命案犯罪嫌疑人做了调查访谈,将这两类不同类型案件的犯罪嫌疑人基本情况进行对比,发现在职业、年龄、文化程度等方面有着较大的不同,心理及供述情况也有所区别。需要说明的是此次访谈经济犯罪嫌疑人被试有限,调研数据仅作为参考。

表2 经济犯罪案件犯罪嫌疑人基本情况(17人)

表3 命案犯罪嫌疑人基本情况(44人)

上述调查显示:

(1)从年龄看,经济犯罪案件嫌疑人40岁以上的超过一半,笔者根据访谈情况统计其平均年龄为41.8岁;20~40岁为7人,占总数的41%,40岁以上10人,占总数的58.8%。命案犯罪嫌疑人平均年龄24.7岁。经济犯罪案件犯罪嫌疑人总体年纪较命案犯罪嫌疑人比偏大。

(2)文化程度方面,经济犯罪案件嫌疑人的文化程度大学以上的占52.9%,明显高于命案犯罪嫌疑人,这一点也可以解释经济犯罪需要专业化的手段和知识,如合同诈骗、贷款诈骗、证卷操纵、贪污等需要掌握一定的金融、财会等方面的专业知识。在笔者的访谈中也发现了这一区别。例如,问(杨某某,男,1986年出生,山东济宁人,绑架杀人):“和同屋的人聊天吗?”答:“不怎么和经济犯聊。他们说的我们不懂。”问(高某某,男,34岁,吉林延边人,故意杀人):“你们和经济犯聊天吗?”答:“有差距,说不上话。”问:“什么差距?”答:“他们有文化。”命案犯罪嫌疑人以低层次的文化为主。中小学32人,占总数的72.7%,大学以上5人,占总数的11%。

(3)从职业看,经济案件嫌疑人的职业特点与命案嫌疑人相比则有很大的差别,除1人无业外,他们大多有稳定的职业,而且所从事的职业多为会计、网络、金融等行业,其中有10人自己开公司或是单位法人、老板,占总数的58.8%。命案犯罪嫌疑人的职业特点:一是以打工者居首位,职业不稳定;二是无业人员占有相当的比例;三是他们所从事的职业大多是体力劳动或技术含量比较低的工作。

(4)经济案件犯罪嫌疑人在侦查中请律师的13人,未请律师的3人,未统计1人;法院审判阶段自己聘请律师辩护的14人,法律援助的3人。而命案犯罪嫌疑人聘请律师的比例比经济案件犯罪嫌疑人聘请律师比例低。命案犯罪嫌疑人在侦查中请律师的13人,未请律师为27人,未统计的4人;法院审判中自己聘请律师辩护的18人,法律援助的28人。一方面命案嫌疑人由于受到文化程度、法制观念的局限对律师的作用认识比较模糊,加之许多嫌疑人家庭贫困、收入低而不愿聘请律师;另一方面,他们普遍认为涉及到人命案件律师辩护的空间比较小,许多人认为请不请律师结果都一样。而经济案件嫌疑人对法律的理解和律师的认识更深入全面一些,同时有一些经济案件在罪与非罪、此罪与彼罪、罪重与罪轻的问题上争议较大,律师能提供专业的帮助,可辩护的空间更大一些。但是,访谈中我们注意到,无论是命案还是经济犯罪案件,许多嫌疑人在被问到律师的作用时态度大多是消极的,认为我国律师在诉讼中的作用有限,请不请关系不大。

2 心理特点

总体来说,经济犯罪案件犯罪嫌疑人由于受到文化程度、家庭背景、生活环境等方面的影响,认知水平较高,思维清晰敏锐,情绪较稳定,贪利动机明显,表现在犯罪实施上既有智能性、专业性又有一定的隐蔽性。

(1)认知水平较高,灵活,思维敏捷,反应快。经济犯罪嫌疑人多有着较高的文化和智力水平,有的还具备较强的专业技能,与智力水平高相关联的认识特点是思维敏捷、灵活。在犯罪实施过程中,他们往往运用自己的专业知识和技能钻空子或利用制度漏洞,有的还具有创造性。

(2)情绪复杂且较稳定。此类犯罪嫌疑人情绪复杂性表现为:一是普遍具有冷静的情绪特点。因为其高智能的特点使其自信且理性,处理日常问题时和实施犯罪时表现出冷静的特点;二是经济犯罪嫌疑人日常工作和面对的事物通常是繁杂的数据,并需要具有较高的文字处理能力,情绪不稳定难以处理。但经济犯罪嫌疑人在具有冷静的情绪特点的同时也会表现出高激惹的情绪特点,例如容不得别人的挑战,受不了委屈和别人的轻视,在遇到不顺心和失利的时候,他们就会激起一比高低的冲突欲望。

(3)思维偏执,认事不认罪。高智能者一旦形成某种观念一般不易改变,他们不会去进行道德评价和法律评价,一般也不接受别人的劝告或谴责,虽然他们文化程度较高,但法律意识薄弱,很多高智商者都是法盲,在笔者访谈中其思维偏执和对法律的无知表现为认事不认罪,他们对自己的做的事情侃侃而谈,有时甚至在炫耀,但涉及法律责任时一概不知或不认,并且“理由充分”理直气壮地为自己辩解或开脱。如笔者访谈因涉嫌证券操纵犯罪嫌疑人汪建中时问:你怎么看待自己的性格?答:我是个技术性的人,不会交际,对政治什么都不懂,自己在这一方面的修养也不够,积累不够。较真,以自我为中心;交友不慎,被小人所害。”笔者在访谈王鹏瑞(男,利用办学校涉嫌诈骗)时问:“你承认自己是诈骗吗?”答:“不承认。我要是诈骗,来北京这么多年早就该出事了。”问:那你现在承认什么?”答:“我只认我违规办学,其他的都不承认。”

(4)贪利动机明显,但动机冲突不明显。从笔者访谈的17名经济犯罪嫌疑人的犯罪动机来看几乎都是为了追逐金钱利益而直接实施或帮助实施的犯罪。智能犯罪人对被害后果一般不直接感知,因为犯罪嫌疑人实施犯罪时直接面对的是机器或数据、程序等,并且很多被害人是无名的、未知的,被害人的损失和痛苦不直接刺激犯罪人的感官,难以引起其对自己行为的反省、后悔与罪责感。涉嫌证据操纵犯罪的汪进中在谈自己的感受时说:“生意场上出事的都不是事情本身的性质,都是自己本身不注意,得罪人了,后来就被调查,就出事了。我们这种行业,基本都是和电脑打交道,不怎么会和人交流,我也是交友不慎,被人盯上了。”另一名证卷老总也谈道,他知道自己是犯罪,但他没什么愧疚。因为他没有骗个人,他认为他自己是钻空子,自己只是点背,别人做的也有很多,只是没被抓而已。因为行长出事了,为了立功,才把他检举了。

3 犯罪嫌疑人供述情况及审讯对策

3.1 侦查中犯罪嫌疑人的心理

(1)紧张、害怕、恐惧心理突出。调查显示,有7人都表示在作案后直至整个诉讼过程都紧张、害怕、恐惧,相当比例的人称在公安侦查阶段最紧张、不踏实。命案犯罪嫌疑人在侦查中绝大多数也表现出这样的心理,体现在羁押过程中的紧张和害怕。对绝大多数作案后、初次进入到被拘禁环境的犯罪嫌疑人而言,无论其有罪还是无罪,失去人身自由和进入拘禁环境等突发性事件的出现会引发强烈的应激状态,产生明显的挫折感,出现一系列的身心不适应反应。同时由于对事态发展的难以预测和无法控制更增强了因无法预测和控制而又希望能够预测和控制产生的内在冲突,导致嫌疑人内心的紧张、害怕、恐惧心理突出,应该说这种以紧张和恐惧为主要表现的反应是正常的和常见的。

(2)大多数表现出自信。在访谈中许多嫌疑人都表现出焦虑不安和担心的自己的自信,谈及犯罪时往往都是有“小人”、“被人陷害”、“交友不慎”等原因,而涉及自身的原因很少,对自己犯罪行为缺乏罪责感。

(3)焦虑不安和担心的占有相当的比例。出于对自己未来的担心、所承担法律责任的担心占多数,还有是出于对家庭、孩子、老人的牵挂和担心。

(4)访谈中有5人表示自己处理问题较为理性。由于经济犯罪嫌疑人文化程度高,认知水平高,情绪较稳定,面对问题通常能够理性处理。

值得注意的是,和命案嫌疑人相比,经济犯罪案件嫌疑人焦虑感更重,而明确表示后悔的情形只有1人,自信和理性的占一定比例,进一步说明经济犯罪嫌疑人认知水平高和情绪稳定特点,也体现出大多数经济犯罪嫌疑人“认事不认罪”、“罪责感轻微”的特点。

3.2 供述情况

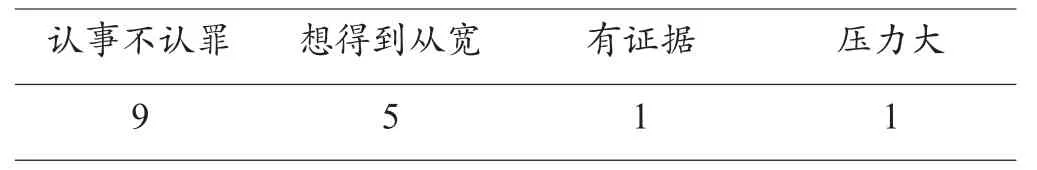

调查显示,经济犯罪嫌疑人在审讯中供述特点较为突出表现在:一是认事不认罪,占52.9%。访谈得知,认事不认罪的情况中有的表示自己的行为是经济纠纷,行政处理就可以;有的认为被小人所害,要不然根本不是事,很多人都这么干;还有的人认为罪名认定有问题等。二是想得到从宽而供述,这部分人中有相当比例的人并不认罪,汪进中说:“我一直不认,到了检察院,律师和检察院都劝我认罪,得到轻判,我就认了”。三是由于经济犯罪嫌疑人动机冲突不明显,因怕家人连累、为了心理踏实供述的在访谈中未显示,仅1人因为证据而供述,1人因压力大而自首。

表4 侦查中经济案件犯罪嫌疑人心理

表5 侦查中命案嫌疑人心理

表6 经济犯罪嫌疑人供述情况

表7 命案犯罪嫌疑人供述情况

3.3 审讯对策

审讯实践中常见的使用证据、说服教育、攻心感化、利用矛盾等策略方法都适用对经济犯罪嫌疑人的审讯,具体使用哪一种策略方法还需要因人而异,因案而定。针对经济犯罪嫌疑人心理特点和在审讯中的供述特点,笔者认为在经济犯罪案件审讯中要注意运用针对态度改变的合理化策略。

合理化(Rationaliazation) 又称文饰作用,是指用一种自我能接受、超我能宽恕的理由来代替自己行为的真实动机或理由。讯问中的合理化策略是指侦查人员对犯罪嫌疑人实施犯罪行为的原因、动机及后果,给嫌疑人提供一个可以在道德上为自己开脱的理由,尽量减小其犯罪行为的责任,强调对其违法犯罪行为合理性的接受,并给予其充分的理解,进而降低其罪责感。合理化讯问的过程是侦讯双方建立一种非评价性的、相互信任的关系的过程。这种策略可以使侦查讯问人员更容易控制讯问发展的方向。

此策略的实施有四个关键:一是给犯罪嫌疑人提供一种看似有道理的方式解释他的犯罪行为;二是“允许”他把责任归因到其他人或事;三是将犯罪嫌疑人在犯罪中的作用最小化,给犯罪嫌疑人提供一种心理上的补偿,从而使犯罪嫌疑人承认其犯罪事实;四是辅助于坦白从宽的政策导向,向其解释争取坦白的好处。

几乎所有的犯罪人都有自己实施犯罪的“正当理由”。如犯罪嫌疑人往往强调自己的困难处境,如工资太低,生活困难,急需用钱而实施犯罪。有的嫌疑人对自己杀人往往有“充分”的“正当”的杀人理由和诸多委屈,通过这些正当理由,犯罪嫌疑人可以把自己描绘为实际的“受害人”,从而减轻犯罪感。诚然,这些正当理由可能根本不具有“正当性”,但是在嫌疑人供述之前,侦查人员不必对此进行澄清,而要表示理解。侦查人员可以帮助嫌疑人保持其“受害人形象”,一般来说,犯罪嫌疑人并不认为自己干了“坏事”,更不接受自己是“坏人”,在这个问题上,侦查人员可以采取“成全”的态度。犯罪嫌疑人拒供或说谎的目的就是要避免说实话带来的不利后果,这后果既包括客观的后果,如失去自由,也包括主观的后果,如羞愧感和耻辱感等。在讯问中,这些后果是犯罪嫌疑人如实供述的主要心理障碍。因此,合理化策略就是要减轻嫌疑人对于说真话的不利后果的感知程度。

例如,犯罪嫌疑人蒋某某,男,1971年出生,北京市人,1993年因抢劫、伤害罪被判刑20年。2009年因涉嫌杀人被北京市公安局刑拘,同年8月逮捕。蒋与被害人张某某(男,35岁)合伙做生意,蒋出资,张负责经营,两人在经营过程中经常发生不和,蒋曾想撤资,但因张说成本刚刚收回,马上盈利,蒋就抱着等等的心理未撤资。两年后,蒋因妻子怀孕生子,找张试图分红,但张一直拖着未给,于是,蒋多次找张解除合作关系,张以资金紧张为由一直拖着不办,张还经常调戏蒋的妻子,双方矛盾激化。2009年6月26日5时许,蒋起来后买了早点又去张处索要房租,蒋趁张未醒用地上的锤子朝张的头部打击,两人在屋里追打起来,蒋从裤兜里掏出裁纸刀朝张颈部喉咙位置连划几下,又用锤子朝张头部砸了几下,造成张头面部重度颅脑损伤死亡。破案的依据一是现场留有蒋某某抽过的两个烟蒂,还有就是屋子外围有蒋某某案发时间来张某某住处的录像,证据较弱,对蒋某某的审讯持续了一个多月,终于使其开口,承认犯罪事实。蒋某某杀人一是因为经济问题,在这个问题上蒋认为自己是占理的,张赖账;二是因为张比较霸气,对蒋的妻子不尊重,常常说“你老婆配不上你,配我还差不多”,“你老婆嫁给你糟蹋了”,张还私下给蒋的老婆打电话等。蒋的心里觉得委屈,自觉杀人的理由充分。据此,审讯中侦查员贯彻了两个思路:一是针对蒋某某有委屈而杀人,审讯中运用合理化策略进行引导,强调其行为的“合理性”,“杀人是有原因的”,“可以理解”等,降低其罪责感,为其减压;二是审讯中可“斥责”(骂)被害人张某某的不义,张行为的无赖,张的不讲理和对蒋老婆的不尊重,以此降低其因为杀了发小张某某的自我归责;三是针对蒋的妻子怀孕快生产了,进行了情感感化,让其主动交代争取从宽,给妻子和还未出生的孩子一个交代。此案在证据较弱的情况下获得了蒋某某的口供,法院判决蒋某某犯故意杀人罪,死缓。

通过对经济犯罪案件嫌疑人的访谈,笔者认为审讯中要根据案件类型的总体规律和个案的不同情况制定相应的策略方法。在访谈中有的嫌疑人说到:“我这个案子是两人干的,开始我没说,就说我一个人,把他们(侦查员)糊弄过去了,他们也信,根本就没发现;”有的嫌疑人说:“只要好好聊,我就能好好跟你说,公安局的人态度强硬,硬逼着我交代,还不让我看笔录,就让我签字,我很反感;”有的嫌疑人说道:“有的侦查员就会逼,吓唬我,年纪大的好些,能和我沟通沟通,我就认证据和亲情,现在大家都懂点法了,法律知识也普及了。”可见,随着形势的变化,审讯的难度加大,要加强对侦查人员个人素质和能力的培养,要注意和嫌疑人建立人际沟通和交流,加强审讯策略方法的运用。

马皑,宗会生.审讯方法与心理学原理[J].中国刑事法杂志,2010,(1)

(责任编辑:李艳华)

D918

A

2014-05-10

毕惜茜(1963-),女,江苏无锡人,中国人民公安大学侦查学院副院长,教授,主要从事侦查学研究。