社区的社会如何可能——基于中国五城市社区的再研究

2014-04-20

正如康德在18世纪要问“自然如何可能”、齐美尔在20世纪初要问“社会如何可能”一样,进入21世纪,国家导向下的中国改革开放仅仅30多年,如果冒然问中国社会如何可能或许还有些贪早的话,转向承载单位替代的社区,30多年各方持续投入人力、物力、财力的社区,现在是否可以问社区的社会如何可能?

关注社区的社会,首先源于城市化飞速发展下社区这一地域性容器,受到中国社会自上而下、自古至今前所未有的全方位重视,一波又一波的建设规划、制度设计和社会资源都涌向社区,即便在社区自治、业主维权等关键性问题上仍有争执,作为介于国家与民众之间的城市社区,目前已不仅剩下家庭及居住空间,还同时容纳了政治(多元治理架构)、经济(物业管理)、法律(物权法)、文化(社区意识及活动)、技术(社区网络),甚至宗教等多元要素,内外合力下社区正滋生出一个社会版图,它既包括客观的地理空间、治理模式、市场运作和日常往来等,也正在培育主观的社区融入、社区认同和社区归属等意识,由此,去探讨社区的社会正是时候;其次,由社区导向社会,直到通往好社会的理念并非空穴来风,上世纪90年代美国社会学者埃兹奥尼发起了一场社区主义(Communitarianism)的社会运动,由50位学者和知名人士签名发表了社区主义宣言,其核心思想是“必须以社区主义的观点来影响我们时代重大的道德、法律和社会问题”[1]Etzioni,Amitai,The neWgolden rule:Community and morality in a democratic society,Basic Books,1996,p.4.,虽然社区主义派别众多,立场大相径庭,但对社区建设的终极目标——建立一个好社会(Good Society)这一点均有一致的认同;如果说西方社区对社会的贡献更多来自于社区自组织体系对公民参与的吸纳和培育的话,那么中国社区由外向内的建构模式,国家侵入、行政干预的痕迹明显,何以谈社区的社会?诚然,在中国的城市社区,国家透过基层组织的维系和扩张在维护社会稳定和既有秩序、增强政权的绩效合法性、培育社区社会资本和协调利益矛盾方面有积极的效用[2]肖林:《国家渗透能力建设:社区治理挑战下的国家应对策略》,《哈尔滨工业大学学报(社会科学版)》2013年第11期。,而同时损耗的社区社会自主性、程序合法性问题已在近一、二十年的社区发展中逐步呈现,并由随之导入的物权法、物业公司、业委会等机制,以及在社区冲突、社区维权中不断觉醒的居民社区意识[3]闵学勤:《社区冲突:公民性建构的路径依赖——以五大城市为例》,〔上海〕《社会科学》2010年第11期。等共同来消解,由此形成的国家与社会在基层社区的互动、冲空、妥协、共生及合作等局面也恰好构成中国城市社区社会的独特景观,何去何从,社区的社会何以可能,共同期待的中国好社会能否建构等都值得深思和探索研究。

一、小社区大社会,抑或大社区小社会?

社区和社会,表面上看这一组从区域广度到联结纽带都有差异的名词,早在19世纪末西方城市化刚刚勃兴之时,滕尼斯对此曾做区分:社区的主要特征是它强调人际之间有着强烈的休戚与共的关系,而社会的特征则是以多元文化为基础的松散的人际关系[4]冯钢:《现代社区何以可能》,〔杭州〕《浙江学刊》2002年第2期。。韦伯也几乎在同期认为社区(共同体)偏向情感驱动,而社会更注重理性取向的利益平衡。但两位学者都不否认从社区到社会,或者从社会到社区的勾联关系,前者认为“社会和社区都不是以其纯粹的形式存在的,它们相互渗透、交错在一起,只能说有时这一个占优势,有时另一个占优势。”[5]Tönnies,Ferdinand,“Community and society.”The Urban Sociology Reader,1887,pp.13-22.而后者也倾向于“大多数社会关系都部分地带有共同体的特征,部分带有社会的特征。”[6]马克思·韦伯:《社会学的基本概念》,上海人民出版社2000年版,第63页。时至一个世纪之后,社区和社会,无论从感性和理性的维度,还是从主观到客观的视角,其体量及包容性已远超出城市化初期,社区日常生活的画卷被政治裹挟[7]Meehan,Elizabeth.“Citizenship and the European community.”The Political Quarterly,vol.64.no.2,1993,pp.172-186.,受经济、文化、法律和道德等的共同侵蚀[8]Madsen,Richard.“The Public Sphere,Civil Society and Moral Community:a Research Agenda for Contemporary China Studies”,Modern China,1993,pp.183-198.,社区从地域空间向公共空间,乃至社会的转型已呈显性化。需要厘清的是,社区的社会是暗含小社区大社会,还是隐喻大社区小社会?如果是小社区大社会,意味着社区虽小,但社区中建构的社会无奇不有,无所不容,使得小社区透视大社会或小社区直接呈现大社会成为可能;如果是大社区小社会,表明社区再大,假设国家权力侵入、行政力量干预过度,社会即便有所孕育,它仍是小社会格局,与中国社会目前的“大政府小社会”现状并无二致。

关于小社区大社会,社会学界和人类学界曾有“小地方,大社会”之说,在内容上意指类似像社区这样的地方性社会同时交融政治和权力、生产和科技,宗教和仪式等[1]托马斯·许兰德埃·埃里克森:《小地方,大社会:社会文化人类学导论》,董薇译,〔北京〕商务印书馆2008年版。,并且还映衬全球化与本土化之间的互相关照。由社区观察社会,还被早期中国社会学、人类学先驱吴文藻先生作为社会人类学中国学派的方法论立业之基,他在1935年指出“我所要提出的新观点,即是从社区着眼,来观察社会,了解社会……社会是描写集合生活的抽象概念,是一切复杂的社会关系全部体系之总称。而社区乃是一地人民实际生活的具体表词,它有物质的基础,是可以观察的。”[2]王铭铭:《小地方与大社会——中国社会的社区观察》,〔北京〕《社会学研究》1997年第1期。这一从社区出发研究社会的“小型社群研究法”曾被弗里德曼、马林诺夫斯基赞为开启了“社会人类学的中国时代”[3]Maurice Freedman,“A Chinese Phase in Social Anthropology”,British Journal of Sociology,1962,pp.1-19.。小社区覆盖的大社会,从结构上说并不单指独立社区中的社会景观,还指相邻社区之间的连接所形成的社会系统,有学者的实证研究发现,社区之间形成了三维社会融合:长期性的社区居住和社区间共享的附属设施有利于社会空间稳定、有密度的跨社区交往和社区参与促进了社会关系、社区金融和各类跨社区支持有效激发了社会活力[4]Sampson,Robert J,“Local Friendship Ties and Community Attachment in Mass Society:A Multilevel Systemic Model”,American Sociological Review,1988,pp.766-779.。即便是长距离的社区之间或郊区社区,由于互联网的存在,打破了狭隘的社区居住空间,其建构的社会网络和地球村理念仍能提供归属感[5]Hampton,Keith,and Barry Wellman,“Long Distance Community in the Network Society Contact and Support Beyond Netville”,American Behavioral Scientist,2001,Vol.45,no.3,pp.476-495.。

大社区下的小社会,对此的解读其实有积极和消极之分。积极的视角认为不同层次、不同类型的社区,无论人口稠密、空间扩张、家庭功能外移或社会事务下沉,其实社区只能担负部分社会责任和履行部分社会义务。有学者在研究了美国社区政治后发现,有一种类型的社区,虽然人口众多且地域广袤,但公众的社区参与却很少,原因是社区存在分歧较小的“一致性精英”[6]Agger,Robert E.,Daniel Goldrich,and Bert E.Swanson,The rulers and the ruled.Duxbury Press,1972,pp.73.,他们几乎垄断了社区权力并主导了社区治理,社区没有培育自身的社会系统,不过与其他社区相比,社区运行并无太大的差异;消极的视角认为社区之大,应有与之匹配的社会空间。如果因为外部社会不能给其成员提供足够的供给、支持和连贯性,因此威胁到社区的社会价值[7]菲利普·塞尔兹尼克:《社群主义的说服力》,马洪、李清伟译,上海世纪出版集团2009年版,第4页。,或者来自非民意的行政、市场力量过度侵入,挤压到了社区居民的发声和参与,其结果导致社区社会的萎缩,那么大社区下的小社会就是一种不成熟,甚至畸形。这一观点的逻辑出发点在于社区作为人们的私密居住所在,加之物权的牵引,它无论如何都是个非正式的、自组织的空间,自愿所集才能更好地理解社区[8]Beito,David T.,Peter Gordon,and Alexander Tabarrok,eds.,The Voluntary City:Choice,Community,and Civil Society.University of Michigan Press,2002,pp.5.,同时社区居民不是各类服务的被动消费者,他们只有作为创造社区特定性格的、积极的活动者,才意味着他们已成为社区管理者的一部分[9]Elinor Ostrom,A Communitarian Approach to Local Governance,National Civic Review.1993,pp.226-233.,并会因此承担社区责任和社会责任。

由小社区洞察大社会,还是在大社区里解剖小社会,至少社区的社会要有所成形、有些模板,值得探索其如何建构、如何可能,哪怕跨社区、跨时空。

二、五城市社区的再研究

2009-2011年,笔者有幸在北京、深圳、南京、沈阳和西宁五个城市进行社区实证研究,当时中国城市社区建设在经历多轮硬件发展之后,社区软件系统中的权力结构有所松动,以居委会为单一中心的社区权力固有秩序呈现解构迹象,不断成长起来的物业公司、业主委员会、社区居民代表大会、社区议事会等营利及非营利社区组织正以各种形式参与到社区事务中,通过协商、交换、合作来消弭居委会在社区中的权力,促使社区权力的分化和重组,这一景象昭示着在社区中介于国家与公众之间的社会有萌芽的可能。而社区外被市场化摇醒的公众群体在没有单位的终身眷顾下,发现在社区中才有私域空间建构的合法性和效度,尤其在社区冲突中自组织的成长、与正式组织的博弈让社区有了些许壮大的可能。当时选择上述五个城市,在资源有限的情形下既要考虑区域的覆盖,更多考虑到五大城市其社区发展各有特色,例如深圳模式,沈阳模式等,且城市经济社会发展及区域文化差异在社区有投射,为此2009年10月至2009年12月对五个城市进行了1020份随机抽样入户问卷调查,获得了宝贵的一手数据资料。时隔近五年,市场化程度不断深入,国家在城市逐步施行“以社区为中心”的发展战略、在全社会推行“加强社会建设”的转型思路,于是,一方面基层政府开始了多元化、策略性的社区治理创新,另一方面,社区治理主体仍呈此消彼长的多样化格局,是继续自上而下的行政主导还是孕育自下而上的公民导向社区治理模式,也还在各城市、各社区分头探索过程中。为了持续观察研究中国城市社区的发展样貌,寻求社区治理及社区之社会建构的可能,2014年1月至2014年2月笔者和研究生们一起对北京、深圳、南京、沈阳和西宁等五个城市共随机抽样发放2120份问卷[1]2009年和2014年的随机问卷调查均采用PPS抽样方法,即根据各城市人口统计年鉴或政府网站上公布的最新人口数,分两阶段按比例对每个城市所辖的主城区、街道进行抽样,其中2009年的1020个有效样本在各城市的分布为:北京(东城区18人,西城区20人,崇文区20人,宣武区17人,朝阳区36人,海淀区53人,丰台区29人,石景山区17人);深圳(福田区72人,罗湖区54人,南山区63人,盐田区11人);南京(鼓楼区43人、玄武区30人、白下区29人、栖霞区26人、雨花21人,下关24人、建邺22人,秦淮15人);沈阳(和平区36人,沈河区35人,大东区38人,皇姑区44人,铁西区47人);西宁(城中区35人,城东区60人,城西区53人,城北区49人);2014年的2000个有效样本在五大城市的分布为:北京(东城区30人,西城区42人,朝阳区122人,海淀区114人,丰台区72人,石景山区21人);深圳(福田区70人,罗湖区49人,南山区58人,盐田区10人,宝安区213人);南京(鼓楼区75人、玄武区59人、白下区54人、栖霞区58人、雨花区46人,下关区41人、建邺区38人,秦淮区39人);沈阳(和平区69人,沈河区79人,大东区74人,皇姑区86人,铁西区92人);西宁(城中区99人,城东区120人,城西区81人,城北区100人)。,有效回收2000份,有效回收率达94.3%。此番五城市社区再研究,即重访五城市社区,而不是像人类学的再研究方法那样,大多以他人的田野工作点为再访对象[2]兰林友:《人类学再研究及其方法论意义》,〔北京〕《民族研究》2005年第1期。,既有做历时性对比的最初设想,也想看一下原先的发达地区与欠发达地区经济社会的差异在社区治理中是进一步放大还是有所缩小,当然最重要的是通过时空结合的配对样本,更能有效观察社区的内外部动力,而不是社区原本的个体发展差异对社区社会建设的贡献。

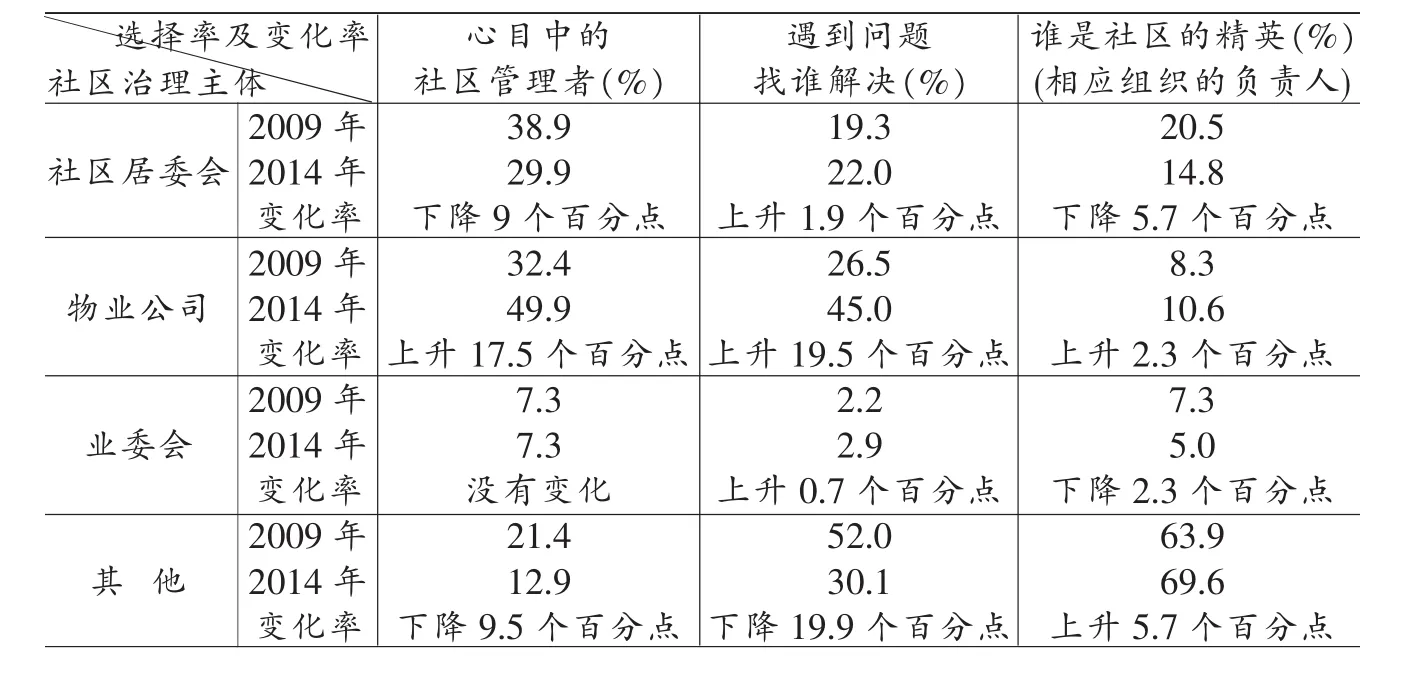

为了便于比较,前后两轮调研共3020个样本在五大城市均匀分布,即每个城市分别有600个左右的样本(北京和南京各多出10个样本),其中男女分别占比47.6%和52.4%、文化程度在本科及以上的占48.2%、企事业单位的普通职员占59.4%,年收入在2-20万元的占57.7%。首先来看近五年来五城市各社区治理主体发生的变化。调研中通过“在您心目中,您所居住社区的管理者是谁?”、“您的社区日常生活遇到问题时通常选择什么途径解决?”以及“在您的心目中,谁是社区的精英”等三个问题从不同侧面来了解被访者对社区治理主体的认知。社区治理主体的去中心化,即社区居委会不再是社区中作为唯一管理者,这在2009年的调研中已有非常明晰的呈现(见表1),当时五大城市的平均数值显示,在被访者心目中社区委仅握有38.9%的管理权,物业公司在余下的管理权中占得最高比例32.4%,而业委会仅分得7.3%,其他像社区工作站、社区居民代表大会、社区民间组织等依据不同城市的发展模式,瓜分剩下的21.4%管理权。而当年的五大城市中深圳、北京、西宁对社区委的管理地位认同率已跌至30%以下,同时深圳、北京和沈阳被访者对物业公司的管理地位已有40%以上的认同率,而且在社区遇到问题如何求助这个问题上,已有更多被访者倾向于找物业,而不是找社区委。只是所谓的社区三驾马车之说,其另一个可能的社区治理主体代表——业委会在2009年时还不成熟,无论在哪个层面上都与另外两驾马车无法并驾齐驱。社区治理主体其权力结构的变化是与之协同的、巨大社会变化的函数[1]哈罗德·D.拉斯韦尔,亚伯拉罕·卡普兰:《权力与社会——一项政治研究的框架》,王菲易译,上海世纪出版集团2012年版,第76页。,也就是说,社会结构方方面面的变迁都会折射到社区基层社会中,或者说社区治理主体的多元化已为社区社会的开启做好了准备。

时过境迁,五年后仍然是这五大城市,从表1可看到社区委的管理地位继续受到挑战,其在社区的信赖度、依赖度持续下滑,而代表市场力量的物业公司在社区管理者这一问题上几乎获得了近半数的认同,并且在五城市中无显著性差异。唯有北京被访者在社区委管理主体身份上仍保持37.0%的高认同率,其余均在30%以下。比较意外的是,最有可能在社区实现真正自治的业委会在五年成长中几乎没有赢得更多的社区执掌权,而其他社区民间组织也未占据更多的治理空间。虽然表面上物业公司在社区的管理地位一枝独秀,但从“谁是社区的精英”问题上,回答一片混沌,被访者并不认为各正式非正式组织的负责人能称之为社区精英,他们更倾向于认为“那些关心、参与社区事务的普通居民”是精英,两轮调查的选择率均过30%,或者认为“我们社区没有精英”,其比例在2009年和2014年均超过20%。

如果说社区治理主体多元化是社区社会的启蒙的话,那么在多中心格局中社区究竟应由谁主导,各种权力及利益方如何平衡,将决定社区社会向何方去,这也是在回答“社区的社会如何可能”之前须先行回答的。

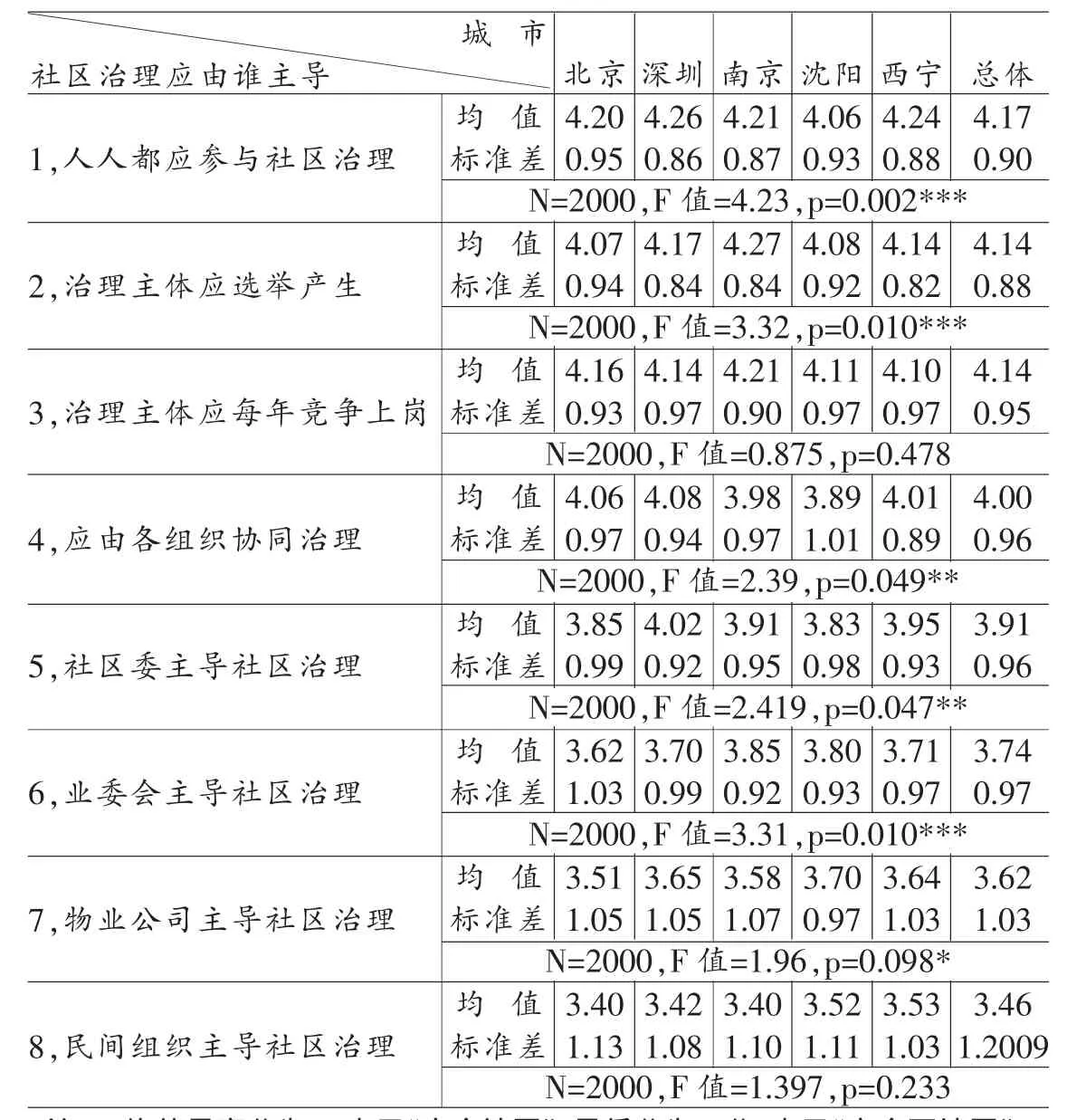

由于在两轮调研中各有侧重,其题目设计并不完全一致,2009年时首要关心社区委在社区治理中是否是唯一合法性组织的问题,其次关心业委会能否成长为自治组织,再者是社区委、物业公司和业委会是否是社区治理的三驾马车的问题,对上述三个问题的认同度其均值分别为2.85、3.23和3.21分(满分为5分),也就是说2009年时社区居民已明显感觉到社区委唯一合法性地位受到挑战,并对业委会未来施行自治表示极大期待,当然对三者共治也有相当高的认同度。到了2014年,在关于谁应主导社区治理的问题上,被访者的想法还是出现了微妙的变化(见表2):排前两位的分别是“人人都应参与社区治理”(Q7)、“治理主体应选举产生”(Q8)其均分高达4.17和4.14(最高分为5分),方差分析表明五城市在这两个治理主体问题上的认同度有显著差异(F检验均达0.01标准),深圳(4.26)和南京(4.27)被访者在这两点的认同度上各居首位,而沈阳和北京各排末位,且分别低于均值10%左右。五城市被访者对“治理主体应每年竞争上岗”(Q14)、“应由各组织协同治理”(Q13)的认同度均分都超过4分,领先于分别由社区委(Q9,3.91分)、业委会(Q11,3.74分)、物业公司(Q10,3.62分)和民间组织(Q12,3.46分)主导社区治理的理念,也就是说,无论是对老牌的管理者社区委、新兴的市场化代表物业公司、还是艰难成长的业委会,目前并没有一个更令人信服的社区管理者,社区居民更倾向于通过民主选举、竞争上岗的方式实行社区多元共治。

表1 五大城市社区治理主体的变化(2009-2014)

三、社区的社会如何建构?

五城市2009、2014年的对照数据分析显示,城市社区的市场化程度正日益加深,物业公司在获得社区物业服务的合法性后,在一定程度上充当了社区管理的替代者,社区委固有的管理权正在持续萎缩,同时由于业委会法人地位的缺失及自组织能力偏弱,其在社区的自治权几乎没有得到扩张;另一方面,社区多组织割据、资源分散,正呈现去精英化、个体化的场景,社区居民只能根据不同的需求和不同的组织进行对接,或者与各组织都保持隔离。社区既非经济体,也非行政体,作为一个生活体、共同体,急需找寻社区社会的出口。

社会是由各要素有机结合而成,在齐美尔那里,这些要素有主观与客观之分、先验和后验之异[1]齐美尔:《社会是如何可能的》,林荣远编译,〔桂林〕广西师范大学出版社2002年版,第361页。;在哈贝马斯的功能论中,社会是复杂系统的一种整合,包括物质力量的整合以及交往互动中产生的文化知识的整合[2]Jürgen Habermas,Communication and the Evolution of Society,London:Heinemann,1979,p.239.;在吉登斯的结构说里,社会是行动者利用规则和资源跨越时空的互动情境[3]安东尼·吉登斯:《社会的构成》,李康、李猛译,〔北京〕三联书店1998年版,第101页。。综合各类学说,笔者认为社区的社会是由维护社区运行的各种客观存在(包括社区组织及社区各类硬件设施等),与社区成员的主观意识和日常行动(包括社区意识、日常交往和社区参与等)整合建构而成。从社区发展的实践来看,社区生活的物质设施、管理机制等的建立与社区意识、社区情感的发育原本就是同一过程[4]冯钢:《现代社区何以可能》,〔杭州〕《浙江学刊》2002年第2期。,只是在后发的中国城市,先硬件后软件,先客观后主观地一路走来,前后两轮的社区实证研究均显示,至今为止“社区安全”(Q15)、“社区环境”(Q16)这两项社区客观指标仍是被访者心目中社区治理的重中之重,2014年这一轮的调查在接下来的治理重点中依次显示是“社区养老”[5]在治理重点的问题上两次调研的内容有所差异,2014年调研中这一组题目为矩阵题:“针对您所在小区的问题,您认为社区治理的重点在于下列哪些方面”,5分为“非常重要”,1分为“完全不重要”,得分越高排名越靠前,括号中为14年调研的题目序号。2009年从第三位起的治理重点依次为“直选社区委”、“居民参与”、“物业市场化”、“选举业委会”、“居民维权”、“分工明晰”“财务公开”、“广开社区资金来源”、“提高管理者素质”、“引进更多民间组织”。(Q27)、“邻里交往”(Q26)、“财务公开”(Q23)、“物业精细化”(Q18)、“网络互动”(Q28)、“居民介入”(Q21)、“物业市场化”(Q17)、“活动开展”(Q24)、“选举业委会”(Q19)、“开会议事”(Q25)、“直选社区委”(Q20)和“组织介入”(Q22),与 2009 年相比,提供更多社区养老便利、增进邻里交往和公开社区财务等指标跃居社区治理重点的四至六位,而对那些与社区组织建构相关的指标跌至最后。

表2 五大城市关于社区治理应由谁主导的方差分析表(2014年)

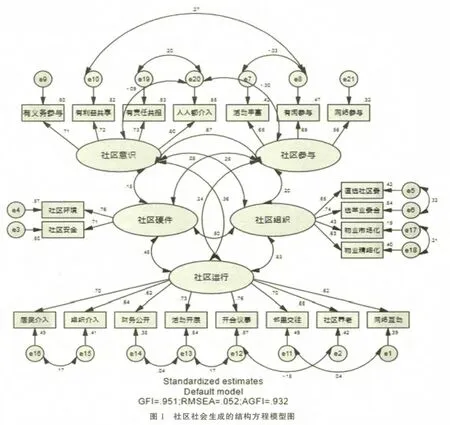

为了更深刻、更系统地探究社区社会的建构路径、建构形态,针对2014年度的调研数据库,笔者将上述14个评价社区治理的客观变量,汇同与社区居民主观意愿和行动相关的7个变量,包括“我有义务参与社区活动”(Q38,即“有义务参与”)、“我所在的社区活动丰富”(Q39,即“活动丰富)、“我有大量时间参与社区活动”(Q40,即“有闲参与”)、“参与社区活动对大家有好处”(Q41,即“有利益共享”)、“人人参与让社区更美好”(Q42,即“人人参与”)、“我应在社区尽更多的责任”(Q43,“有责任共担”)、“我经常上网参与表达”(Q44,“网络参与”),共计21个变量,经赋值转换成相同的五分变量,相关分析显示它们两两之间的相关度最高达0.643,最低为0.007,形成下三角的相关矩阵,导入结构方程软件AMOS18.0,获得如下模型(详见图1),该模型由5个潜变量(椭园形)、21个观察变量(矩形)和21个残差变量(e1至e21)组成,单向箭头上的数字均为标准化回归系数,双向箭头上的数字均为相关系数,经多次模型修正,其总体模型的绝对适配度指数GFI=0.951>0.9,RMSEA=0.052<0.08且AGFI=0.932>0.9,说明假设模型隐含的矩阵与观察数据库所得的矩阵可以适配。

首先聚焦模型内核部分的五个潜变量:社区硬件、社区运行、社区组织、社区意识和社区参与,它们分别由21个观察变量通过一阶因子分析获得,从各个单向箭头上的系数可看出,观察变量对5个一阶因子的贡献都非常高,最高系数达到0.80(“人人都介入”对社区意识的贡献),最小系数也达到0.43(“物业市场化”对社区组织的贡献),而且5个潜变量之间的互相关联度也非常高,在社区组织和社区运行之间的相关系数达到最高的0.83。模型分析过程中本想在5个一阶因子中继续生成一个统一的二阶因子,但模型运行过程中的提示及适配度都显示目前的五因子互动、循环、整合的复杂系统是社区社会生成的最佳结构模型,也预示着只有当模型上端的两个主观指标社区意识及社区参与,和下端的三个客观指标之间共通、共融,同步成长才能达到社区社会的完整建构。

(一)社区社会的主观指标及其建构

1.社区意识。模型中非常清晰地显示为社区意识做主贡献的4个观察变量,按标化系数的大小依次是“人人都介入”(0.55)、“有责任共担”(0.53)、“有利益共享”(0.52)和“有义务参与”(0.50)。特别是人人都参与才能让社区更美好的理念在7个主观指标中的认同度最高,达到3.81分(最高5分)。其实在社区共同体中,无论居住者的阶层如何分化,无论社区组织和运行体系如何,因共同居住而产生的共同意志、共同约束力[1]斐迪南·滕尼斯:《共同体与社会》,林荣远译,〔北京〕商务印书馆1999年版,第71页。和情感在某种程度上形成了社区价值观,一旦人人参与的意识被内化为社区价值观、被激发为社区参与行动,并进而强化社区成员对于价值观的承诺,那么社区扮演了非常重要的社会角色。而“有责任共担”、“有利益共享”分别以3.49分和3.08分的认同度紧随其后对社区意识做贡献,与公民社会的核心理念也不谋而合。从社区意识与其他四个因子的关联度看,它直接影响到社区参与(r=0.67)和社区运行(r=0.36)。

2.社区参与。社区参与不足一直是困扰中国城市社区发展的重要阻碍,从单位制下的动员式参与过渡到权责观驱动下的主动式参与,社区迈向居住、参与融合的公共空间,社区社会的建构才有可能。模型右上方的社区参与因子生成路径表明,居民有时间参与和参与的活动丰富、有吸引力是提升社区参与度的重要元素,因子得分系数分别达到0.69和0.65。近年来社区参与中有一种独特现象:一旦涉及到利益受损,社区成员临时集结参与还是比较容易的,而当利益补偿到位、冲突消解,参与又几乎归为零。从“有利益共享”的残差e10与“有闲参与”的残差e8的互关联也可看出,模型修正时两者的联结与其它修正相比能减少最大方差。当然,“网络参与”在解决社区成员不在场的参与提供了新通道,网络参与在将外部大社会与社区小社会融汇贯通方面的作用还将得到不断延展。

两个主观指标之间除了从理念到行动,以及由行动的累积进而更新理念,循环往复并保持0.67的高相关系数之外,残差与潜变量之间、残差与残差之间的关联度也非常活跃,表明来自社区成员的能动性是社区社会的活力源泉,他们的社区价值观、社区参与度直接带来社区社会的发生和进步。

(二)社区社会的客观指标及其建构

1.社区组织。在2009年的调研中“直选社区委”的选项在社区治理重点中还排第三位,2014年的调研已落到第十三位,结构方程模型中此项对社区组织因子的贡献(因子得分系数为0.42)也落后于“选举业委会”(因子得分系数为0.54),国家行政力量在社区的衰减原本是社区社会萌芽的契机,但目前的模型中物业对社区组织的贡献占据两项,一项是“物业市场化”(例如收费与服务对等)、另一项是“物业精细化”(例如提供更多服务内容),而象征社区社会的另一股力量——“组织介入”,即社区民间组织更多卷入社区事务,并没有对“社区组织”有显著贡献,目前仅作为社区运行的一分子,还未形成对社区组织权力的瓜分。社区组织中国家、市场和社会的架构中也可看出社会的弱小:社区委表面上是居民自治组织但大多行使国家末端的行政职责、业委会在组织地位的认定上还存在模糊地带,而社区民间组织通过政府购买或政府孵化进入社区,成为国家治理体系的一个有机组成部分,最多参与“准社会”的建构。

2.社区硬件。五城市的再研究中唯独“社区环境”、“社区安全”这两项硬件指标连续在重要性均分上稳居前两位,其他变量在两轮的调研中其重要性都各有差异。由2014年数据生成的结构模型中这两个变量也非常清晰地区别于其他因子,以0.76和0.71的高因子得分独立生成“社区硬件”这一因子。就中国城市社区短短三十多年的发展历程中,社区基础设施、配备仍不能完全满足需求,社区成员对此的最基本期待也在一定程度上影响了社区社会的快速发育。

3.社区运行。在日常社区运行中有8个观察变量同时做贡献,且因子得分系数均衡地分布在0.62和0.76之间,社区社会的建构不是一朝一夕、一蹴而就,从居民、组织全方位介入,到邻里互动、社区活动、社区议事的常规开展,再到社区为全社会未来最关注的养老问题提供服务平台,以及如何应对最近几年社区信息公开中呼吁较多的财务公开,最后到社区社会的网络延展等,无一不需要社区系统的良性运行来做保障,很难说孰先孰后、孰轻熟重,残差的多维互关联也印证这点。

就上述结构模型中五因子所形成、整合的复杂系统,再按照哈贝马斯关于公共领域结构转型中关于公共、开放、公益性、公开、非强制性、理性批判等[1]哈贝马斯:《公共领域的结构转型》,曹卫东等译,〔上海〕学林出版社1999年版,第5-6页。的七个标准,中国城市社区从相对封闭的居住空间,走向多元介入、主动参与和共担责任的主客观兼融的社会空间,已有了一个基本雏形,但阻碍其实现的羁绊仍明显存在,社区社会的理想建构还有待进一步的反思和行动。

四、社区社会:反思与行动

2009年至2014年对北京、深圳、南京、沈阳和西宁等五城市社区的再研究,从社区组织的结构变迁、社区治理的重心转移,以及社区意识和社区参与的自觉自醒等不同侧面展示了一幅中国城市社区的社会版图:国家对城市社区的行政干预随着社区委的日渐式微正转向间接、隐性的方式,例如政府购买和政府孵化;国家在社区让渡的权力很大一部分被市场接管,但物业公司对社区的经济侵入并未赢得治理权威;社区成员在对社区环境和安全欲求仍未填满的情形下,对社区内的互动交往、扶弱养老、信息公开和参政议政等有期待、有追求,但行动的缺乏仍是困境,以至于居民的社区情感归属、参与意愿等仍未有明显提升;而代表社区居民利益的业委会在近几年的成长过程中非但没有壮大,业委会选举难、自治难、维权难等一重又一重障碍使得社区居民在社区社会的版图中找不到落脚点。

需要反思的是国家卷入的社区社会有没有生长空间?结构方程模型呈现的社区社会蓝图中,除了“直选社区委”这一项,几乎没有看到国家的影子,与社区外部的“大政府,小社会”相比,前者的放下与后者的放大之间显然没有想像的那么简单。其实基层政府一直试图通过无形的手间接提供社区服务、参与社区治理,而架起这一桥梁的社会组织或民非组织在成长的通道中走得也很艰难。深受滕尼斯影响的管理学大师德鲁克在预示“下一个社会的管理”时,曾在政府、大企业和公民中寻找最终的管理者,他认为“我们迫切需要以建立社区为目的的非营利社会部门的快速成长,才能使社区成为新社会环境,也就是都市的主角”[2]彼得·德鲁克:《下一个社会的管理》,蔡文燕译,〔北京〕机械工业出版社2013年版,第129页。。只是2009年、2014年两轮的调查中关于“引进更多社区民间组织”这一选项在所有治理重点中都排最后,显然外部社会的要素缺失,不能期待社区里会发生奇迹。事实上五城市再研究所呈现的社区权力混沌局面,或某种意义的真空局面,回到有序还是有路可探:让国家去做国家的事,例如社区养老等保障类事务;让市场去做市场的事,例如物业管理;让居民回归到居民该做的事,例如各类、各级社区参与等,当然关键是居民要在场。

不在场的社会如何建构?这是一直困扰社区社会的核心问题。这里的不在场并非吉登斯所说的时空分离式的“缺场”或“脱域”[3]安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,〔南京〕译林出版社2000年版,第16页。,而是真正的不在场。社区日常的互动、活动或议事,在场的多半是老年群体或其他依赖社区的弱势群体,充满活力的、有社区改造力的中青年群体因各种理由不在场,除非有损个体利益的社区冲突来驱动。在2009年被访者还对有可能改变这种不在场,承载居民自组织的业委会抱有乐观期待,而五年的停滞不前甚至倒退在深圳这一首个业委会诞生之地也得到了印证,“深圳共有物业项目6835个,其中住宅区4265个;在各监管部门备案的业委会,2010年是1355个,2011年是1100个,2012年只有868个;868个业委会里,又有不少因换届不成功等原因,处在瘫痪状态;全市实际运转的业委会低于7%。”[1]顾汝婷:《深圳业委会多数不运转》,《深圳商报》2014年5月14日A11版。不在场的缘由如果归于社区意识缺乏,但调查又显示在社区中“人人都介入”、“有责任共担”、“有利益共享”的理念不仅有高的认同,而且还没有城市差异,更何况网络时代比以往更有条件应对不在场。如此分析不在场还是缘于居民自组织能力的缺失,或者说在外部社会中自组织机会、空间和体悟的缺乏直接影响到内部社区社会的自组织行动。

对社区而言,内外部社会的相互渗透在所难免,只是如果外部没有大社会格局,一切还在探索行进中,社区能否通过其内部小社会的逐步建构,朝着大社会的方向,然后向外部生长?“人需要社区,也需要社会——个体从社区中获得地位和归属感,在社会中发挥功能”[2]彼得·德鲁克:《下一个社会的管理》,蔡文燕译,〔北京〕机械工业出版社2013年版,第7页。19世纪滕尼斯留给20世纪德鲁克的启迪,对21世纪的中国城市仍然适用,不仅如此,中国公众需要在社区社会中习得参与的体验、自组织的体验、改善且因此获益的体验,甚至需要通过在社区的小社会天地中,感受到自己可以驾驭、可以奉献,并对其融入外部大社会的价值观有所触动,如此往复,社区不仅可以向社会输送公民,为公民建构社会储备善、勇气、智慧和历炼,也为中国建构好社会搭建了过河的桥梁。