从灶神星飞往谷神星

2014-04-15编译

□ 编译 谢 懿

从灶神星飞往谷神星

□ 编译 谢 懿

图片来自Wikipedia

曾环绕灶神星的曙光探测器正在飞向谷神星。这两颗天体可能代表着太空碎石和宜居行星之间缺失的环节。

一开始,太阳系只是太阳星云——一个由气体和尘埃组成的坍缩物质盘,在围绕其中心转动。在这个星云中,粒子随机相互撞击并粘合在一起。之后,这一碰撞过程会继续,就像滚雪球一样越长越大。随着它们的生长,它们的引力也会增大。当它们的尺寸到达千米大小时,就会变成“星子”。星子会吸引周边的物质向它们靠拢。这会引发更大规模的碰撞,进而形成更大的个体。太阳系中的小型个体逐渐组合成了行星的胚胎,被称为原行星。其中一些会生长发育成真正的行星,亦如我们今天所看到的。

但它们中的大多数却没这么幸运。随着木星的生长,它会从较小的原行星那里窃取物质。这会使得碰撞发生的频次降低,断然抑制了其他原行星的发育。

这些尚不成熟的天体——从尘埃颗粒到矮行星——在数量上极为巨大。可以延伸到距离太阳超过1光年的地方,奥尔特云——长周期彗星的发源地——包含有数万亿个天体,它们都是被巨行星的引力散射到那里的。位于海王星轨道之外的柯伊伯带则包含有1,000多个已知的冰质天体。在小行星带中大约已知440,000颗小行星,其总数则可能以百万计。总之,太阳系中充满了体型较大的天体。它们既不是行星,也不是未经雕琢的原始物质。其中就包含了谷神星和灶神星,它们可以称得上是行星的落选者。

在太阳系开始形成之后仅几百万年,谷神星和灶神星就已成形。它们都是太阳系早期的化石,让科学家们可以直接看到它的发育阶段,否则只能通过计算机模拟来对其进行研究。灶神星上有一座22千米高的山以及比地球上任何的山谷都更深邃的山谷。目前只有模糊影像的谷神星可能也有着类似的极端地貌。它们加在一起占据了小行星带总质量的三分之一。

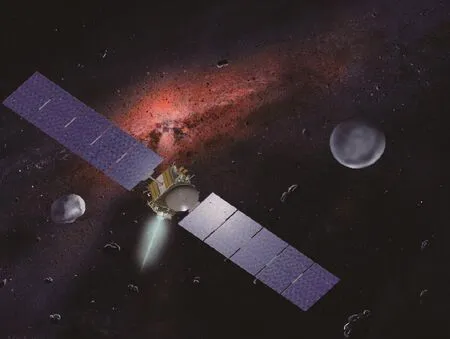

美国宇航局的曙光任务有着一段漫长的征程,它的目标是探访谷神星和灶神星。发射于2007年,“曙光”花了4年的时间才抵达灶神星。在近14个月的时间里,“曙光”一直在围绕灶神星做轨道飞行,期间拍摄了大量高分辨率的图像。科学家们正在使用它们来在“纷飞的尘埃盘”和“当前的太阳系”之间架起桥梁。2012年9月5日,它再次启程,前往谷神星。结合对灶神星的观测数据,“曙光”对谷神星的研究将帮助天文学家们解释岩质行星是如何形成的以及它们是如何获得生命所必需的水分的。

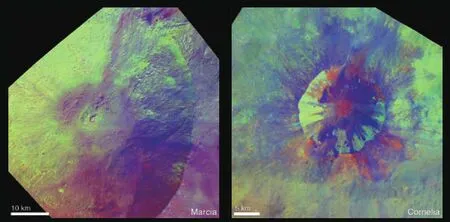

“曙光”所获得的灶神星南北半球地貌。不同的颜色代表了距其中心的距离:紫色较近,红色较远。版权:NASA/JPL-Caltech/UCAL/MPS/DLR/IDA/PSI。

“曙光”拍摄的灶神星上两座大型环形山的图像。其中绿色的区域主要由富含镁和铁的硅酸盐矿物组成,蓝色的区域则相比红色的区域含有更多的富碳水合矿物。版权:NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/JHUAPL。

任务动机

三块陨石的切片,它们已被“曙光”证实来自灶神星。版权:University of Tennessee。

在数以百万计的小行星、原行星和矮行星中,科学家们选中谷神星和灶神星是有原因的。它们的大小意味着它们在成长为行星的道路上比其他的小行星走得更远。和柯伊伯带天体比起来,它们距离我们相对较近。此外,也许最有意思的一点是,它们之间有着鲜明的反差。

谷神星是一颗原始的冰质矮行星,而灶神星则是一颗干燥的小行星。灶神星曾遭受过撞击且被熔岩海所包裹。如果它们都形成于小行星带内,为什么最终的结果会如此大相径庭?它们之间的差异也折射出了某些行星和卫星之间的不同。天文学家们已经对岩质类地行星和外太阳系中的冰质卫星有了许多了解,但他们并不知道任何介于这两者之间的过渡类型。

“曙光”的主要目的是更多地了解太阳系中的生命之水以及它们是如何出现在地球上的。科学家们并不清楚小行星和矮行星中含有多少水、这些水是何时出现的,抑或水又是如何从一颗小行星转移到另一颗行星上的。天文学家们曾经认为,谷神星富含水,而灶神星则缺乏水。不过,灶神星上的水含量并没有之前想象的那么匮乏。这些水的来源以及它们在如此漫长的时间里是如何保存的,对于了解小行星带乃至类地行星都是极为重要的。

研究水的起源、保存和转移是“曙光”任务的核心,这从根本上将会回答一个重要的问题:太阳系是如何演化成一个我们可以生存的地方的?

一览灶神星

“曙光”从地球启程,花了4年时间前往直径525千米的灶神星,其间借助火星的引力助推将其送往目的地。

曙光探测器携带了3台科学仪器。分幅照相机——连接有电荷耦合器件的折射光学系统——既用于科学研究也用于导航:对灶神星和谷神星进行观测,确定自身的航向。另一台是γ射线和中子探测器,它可以“嗅”出构成岩石中的元素(例如,硅)、放射性元素和水。此外,“曙光”上的可见光和红外分光仪也用来探测物质的成分。它会搜寻小行星表面不同的原子和化合物,测定每一种物质的分布。

做出颠覆性发现的是能够探测出氢的仪器。尽管科学家们相信灶神星缺乏水,但“曙光”却探测到了其表面上水合矿物——含有水分子的化合物——的信号。此外,它还发现了有地下冰存在的证据。灶神星表面上的这些水分也许能为破解太阳系中其他的水疑难问题提供线索,因为形成这些物质的机制可能也主导了水向内太阳系的输运。如果搞清楚了灶神星上的水是从何而来的,兴许地球上水的起源也就随之迎刃而解了。类似于兄弟姐妹,尽管有着不同的发色、身高和体重,但地球和灶神星却是在相同的环境中成长的。

要回答水是“如何”来的,它从本质上与水是“何时”来的紧密相连。通过综合地球上以及“曙光”的观测,科学家们已经对“何时”有了一些了解。“曙光”从地球前往灶神星,而灶神星的某些部分也已抵达了地球。长期以来,天文学家们一直认为,一种常见的陨石——古铜钙长无球粒-钙长辉长-奥长古铜无球粒陨石,简称HED陨石——起源自灶神星。灶神星的南极就像是被咬掉了巨大的一块,科学家们推测如果把所有的HED陨石收集起来应该正好能填平这座环形山。灶神星缺失的这一部分直径505千米,约占其质量的1%。从这座环形山山壁的顶端到其底部,长约22千米——比珠穆朗玛峰的高度值还多约14千米。

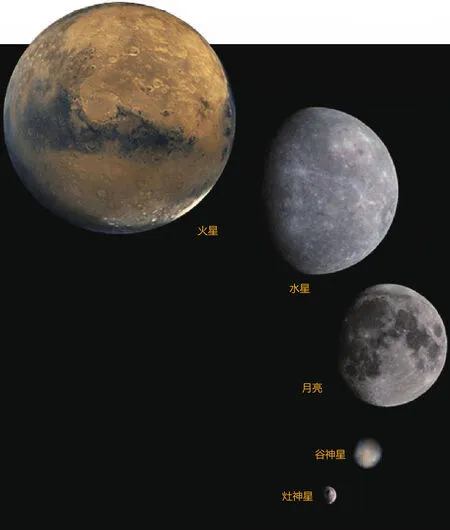

火星、水星、月亮以及灶神星和谷神星之间的大小比较。版权:NASA/JPL-Caltech/UCLA。

太空碎片

灶神星的这座环形山嵌在另一座更为年老的环形山之中。它们都是因为灶神星遭受撞击而形成的。由于灶神星本身很大且密度较高,因此在这些撞击中它并没有和撞击体合而为一。相反,撞击产生了巨大的环形山和撞击纹,后者就像把石头扔入水中所泛起的涟漪。同时,有大量的岩石被溅射入太空,体积约有210万立方千米。

其中一些最终会掉到地球上,科学家们相信HED陨石就是来源于此。它们原始的成分暗示,类似于灶神星本身,这些碎片似乎在太阳星云开始凝结之后就已形成。“曙光”对灶神星的探测表明,其成分与HED陨石的成分相一致。

HED陨石的组成——亦如其名——告诉科学家,它们所形成的地方必定是分层的或者像行星那样是分化的。在“曙光”之前,地质学家们推测,灶神星上较重的铁下沉进入了其核心,形成了由橄榄石组成的地幔、由奥长古铜无球粒岩构成的地壳以及散布在地壳之上的钙长辉长岩。“曙光”对HED陨石和灶神星之间关系的确认佐证了这一模型的正确性。

灶神星南极的巨大环形山,这里是地球上HED陨石的发源地。下图中不同的颜色代表了不同的高度。版权:NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/PSI。

撞击事件也会改变灶神星的外貌。“曙光”的图像显示,灶神星上布满了大大小小的环形山。这些环形山的年龄相差很大,表明撞击过程遍及太阳系的整个历史进程。

当碰撞发生时,来自灶神星内部的物质会与撞击体的物质相结合,溅射到其表面之上。在碰撞过程中,被锁住的水冰会升温,直接升华成气体,由此一些陨击坑会特别深。历经长时间地重复这一过程,灶神星的整个表面已经被溅射物所覆盖,其厚度在100米到几千米之间。在如此大规模的外来“打击”之下,灶神星是唯一一颗幸存下来的小行星,因此也是唯一一颗有着“新鲜”外表的小行星。

灶神星表皮检查

不过,“曙光”的观测表明,灶神星新鲜的“表皮”并非均一而苍白。在它的表面上分布着浅色和深色区域以及纵横交错的条纹。科学家们认为,在环形山周围的辐射纹中,物质的颜色越浅,其年龄越小。“曙光”上可见光和红外分光仪的观测显示,遍布灶神星的黑色物质含有大量的碳。由于不与任何地质结构成协,因此它们有可能是如降雨一般落到其表面上的。

在灶神星表面上,哪里有黑色的物质——与碳质球粒陨石相符,一些科学家认为是它们率先把水带到了地球上——哪里就富含水。如果碳质球粒陨石击中灶神星,留下了它们的黑色物质和水,那么同样的过程也可能发生在地球身上。有意思的是,HED陨石没有显现出任何水或者是其他化合物的踪迹。这意味着这些分子必定是在造就HED陨石的大冲撞发生之后才出现,该时间节点与地球上的相吻合。

根据这些新的结果,相比其他小行星,灶神星在地质学上更像月球和岩质的行星。它更接近一颗较小的行星,而不是一颗较大的小行星。即便在“曙光”抵达它前,灶神星已被有些人称为“最小的行星”。事实上,单看“曙光”所获得的近距离图像,你极有可能把它们误认为火星上的地貌或者地球上的非洲大裂谷。这些结构表明,灶神星上曾经有流淌的水,它们在塑造了这些构造之后蒸发殆尽了。

太空漫游

即使在哈勃空间望远镜之下谷神星(左)和灶神星(右)仍是模糊不清的两个小天体。版权:NASA/ESA/ HST。

在部分回答了有关灶神星的分化、含水量以及地质学的回答之后,“曙光”与这颗原行星分道扬镳,其离子推进系统把它送入了太阳系中更遥远的地方。最终,它会与谷神星相遇。

2015年3月当“曙光”抵达谷神星之际,它会围绕这颗矮行星转动11个月。期间,它会慢慢地靠近谷神星。一开始,它的轨道距谷神星表面约5,900千米,2015年8月它将下降到1,480千米。到2015年11月,“曙光”则会进一步下降到距离谷神星表面370千米处。

在如此近的距离上,“曙光”将获得这颗直径950千米的矮行星前所未有的高分辨率影像。目前科学家们所拍摄的谷神星最佳图像仍然模糊不清。尽管谷神星较大且可以直接观测,但它到太阳的距离达到了4.19亿千米,这使得拍摄它的精细图像并非易事。虽然科学家们对它充满了兴趣,但现有的数据很少,只知道它很大,颜色较黑。

通过所能收集到的这一点点信息,科学家们知道其质量已足够大,在引力的作用下它可以形成一个球体——就像行星和大型的卫星一样。这一球形使得谷神星与冥王星一样隶属于矮行星的行列。

如天文学家们从地球上所了解到的,谷神星富含水。光谱分析显示,在它多尘的表面之上拥有水合矿物,而其较低的密度则表明它的地幔主要由水冰构成。如果真是如此,那谷神星将成为拥有冰质壳层的天体中最靠近太阳的一个,同时它也因此成为了介于内太阳系岩质天体和外太阳系冰质/气态天体之间的过渡类型。它可以告诉我们,为什么地球与木星附近及其之外的天体会有所不同。

然而,不入虎穴,焉得虎子。这颗特殊的矮行星并没有溅射出任何物质。落到地球上的陨石都起源自小行星带,但却没有一块被确认是来自谷神星的。相比于它的邻居灶神星——地球上已知的每16块陨石中就有一块来自它,谷神星很好地隐藏了它的秘密。

相对于地球上的望远镜和雷达,距其近得多的“曙光”不仅将告诉我们谷神星上蕴藏有多少水,它还能探测出这些水在哪儿,哪里还有其他的挥发性物质。通过这些成分,科学家们将能够搞清楚,在太阳系历史的早期生命所需的水和有机碳化合物是如何出现在岩质天体上的以及它们之后又是如何演化的。

“曙光”的主要目标之一就是去探测谷神星冰质的壳层之下是否存在一个液态的海洋。这对于太阳系形成的各种模型和天体生物学研究来说都将产生深远的影响。除此之外,科学家们还打算静观其变。没有人知道在谷神星的表面上会看到些什么。那里会有热液活动吗?它是否会有一个稀薄的大气层?谷神星有着什么样的地下结构?

无疑,这些以及其他更多的问题都需要留待“曙光”抵达之后才能回答。这些问题的答案将会描绘出谷神星以及太阳系和地球的过往历史。我们的太阳系是一个包含有行星、卫星、小天体和各种物质的复杂系统。这个系统还承载着生命。如果想知道生命是如何起源的,那就必须先了解我们身处的环境。地球是太阳系的一部分,因而也是这一环境的一部分。

就像原行星可以告诉我们行星的过去一样,我们的太阳系也能帮助科学家们了解其他天体系统的历史,从它们是如何形成的到它们是否可以承载生命。现在,人类有史以来第一次可以去探测围绕其他恒星的行星系统,但这其中充满了各种各样的猜测。太阳系是唯一一个可以实地检验我们各种想法的地方。

乍看之下,类似“曙光”这样的任务所能涵盖的范围十分有限——只探测谷神星和灶神星。但它们其实具有极强的代表性。“曙光”不仅正在改变我们对谷神星和灶神星的认识,它还在改变我们对更大的宇宙的了解。

(责任编辑 张长喜)