中国人诚信的当代价值内涵

2014-04-13张晶吴继霞

张晶 吴继霞

哲学与文化

中国人诚信的当代价值内涵

张晶 吴继霞

本研究着重分析中国人诚信的当代价值内涵。对“四书”古籍的检索,采用语义分析法对诚信的内涵等进行分析,结果表明,古代诚信更强调自律,是一种内化。对现代人进行深度访谈,运用质性软件对当代人的诚信思想内容从六个方面进行了探讨,诚信具有重要的现实意义。比较研究古今人们对诚信的看法,发现诚信在内涵、目的、功能等方面具有稳定性;现代诚信思想更注重诚信的责任方面,同时获得诚信的途径也从传统的自律向自律与他律相结合的方向转换。

诚信;中国古籍;四书;现代诚信

1.引言

诚信是人类最古老的道德准则之一,中华民族自古以来就崇尚诚信的美德,素有“崇尚诚信,耻奸伪诈”的优良传统。诚信作为道德的基本要求,是中国传统道德的一项基本内容,也是儒家伦理思想体系的重要范畴,还是中华民族宝贵的精神财富和遗产,更是中华民族的民族精神的重要内容和体现。我国是礼仪之邦,具有悠久的历史和传统的美德,诚信的教育也自古有之。近年来,学术界在不同的学科领域对诚信问题进行了诸多有益的探讨,为当前我国的诚信建设提供了一定价值的科学资料和理论参考。

“诚信”,英文为integrity,有“诚实”和“完全、完整”两层含义。以欧美为代表的西方文化对“诚信”概念更强调“诚”,即个体的诚实品性。诚实是诚信的基础,它要求个体对事件、信息的完全和真实披露。从心理学上讲,诚信可以看作是得到社会认知和肯定的行为规则,是人们对自己和他人行为、对所处的组织和制度,以及对使人类对自身生存有了基本认识的自然秩序和道德、社会秩序的期待状态。陈劲(2007)从心理学角度来界定诚信,认为诚信是个体在一定关系中所表现出的以真实无欺、善良正直为核心的比较稳定的心理品质和行为倾向。①陈劲:《中国人诚信心理结构及其特征》,博士论文,西南大学,2007。皮亚杰也曾提出“道德只有在两个人以上的关系中才发生”的观点,他认为诚信也要在一定关系中才能发生,在这种关系中体现出的个体“真实无欺、善良正直”的人格品质是诚信的内源性特征。

随着诚信研究的深入,对诚信概念以及心理结构等研究领域提出了新的要求和挑战。为此,国内外研究者分别从不同的角度来研究诚信心理结构。Ashton和Lee等(2004,2005)在五因素人格模型的基础上,发现了一个新的人格维度——诚实(honesty),之后发展成“诚实-谦虚”因素(Honesty-humility)。②Ashton,M.C.,Lee,K.,Perugini,M.,Szarota,P.,deVries,R.E.,DiBlas.(2004).A six-factor structure of personality-descriptive adjectives:Solutions from psycho lexical studies in seven languages.Journal of Personality and Social Psychology,86:356-366.随后,诚实被作为一种人格特质,与其他“五因素”共同被命名为六因素人格模型(或HEXACO模型)。之后Lee等(2006,2007)的许多研究证实了在人格结构中,诚实作为独立人格因素的重要性。③Bourdage Joshua S.,Lee Kibeom,Ashton Michael C,Perry Alissa.(2007).Big Five and HEXACO Model Personality Correlates of Sexuality.Personality and Individual Differences,43:1506-1516.国内研究者也对诚信结构作了诸多探讨。刘敏、李小平(2007)对中学生诚信的心理结构进行了分析,得出诚信的构成因子“诚实”和“守信”,其中“诚实”包括“真诚”、“无欺”,“守信”包括“信用”、“信任”。④刘敏、李小平:《中学生诚信研究》,《中国健康心理学杂志》,第549-551页,2007。吴继霞(2009)从理论上提出诚信品格可分为诚实、信用和信任三个维度,在此基础上通过对大学生诚信品格结构的进一步实证研究,探索出诚信品格结构的二阶二因素模型:即诚实不欺(含说谎、作假两因子)、信守诺言(含言诺、践诺两因子)和诚信心理(含认知、意志力两因子),结果与研究者的理论构想基本一致。⑤吴继霞:《诚信品格的养成》,合肥:安徽教育出版社,2009。赵子真、吴继霞等(2009)进一步探索出,诚信人格特质的正性取向为实干重义、诚实信用等,负向为自私欺人、钻营世故等共八个维度,一定程度上丰富和深化了关于诚信的研究。⑥赵子真、吴继霞:《诚信人格特质初探》,《心理科学》第32期,第626-629页,2009。吴继霞、黄希庭(2010,2012)再运用质性的研究手段探索出中国人的诚信是由诚实、信用、信任和责任心四因素构成的模型,进一步提出诚信比美貌更迷人(吴继霞,2014)的观点等。⑦吴继霞、黄希庭:《诚信心理学研究的理论思考》,《西南大学学报》(社会科学版)2010年第36期,第7-12页。吴继霞、黄希庭:《诚信结构初探》,《心理学报》2012年第3期,第354-368页。吴继霞:《诚信比美貌更迷人》,《中国社会科学报》2014年2月17日,见中国社会科学在线http://www.csstoday.net/xuekepindao/xinlixue/87763.html。

纵观国内外研究现状,Becker(1998)作为第一个从道德视角探讨诚信的学者,澄清诚信与诚实、责任的关系之后,却没有进行更深入的实证性研究和探索。而国内学者从道德角度对诚信所进行的探讨,基本上都是学理上的分析和讨论,缺乏实证性的研究。国外对诚信的研究比较深入,理论与实践紧密结合,具有很强的操作性和实用性。相比,国内对诚信的直接研究较少,研究群体较狭窄,且多集中在学生群体。诚信内涵、结构不统一,基础性研究仍显薄弱。现有研究对“诚信”内涵追本溯源的同时,更应立足当前文化,深入研究诚信在当代人心中的具体内涵,如诚信是什么?诚信的心理结构和机制是怎样的?研究方法和手段有待进一步改进。诚信涉及社会中的多个层面和纬度,是个人与社会、心理与行为的结合体。诚信心理结构的深入探讨,需要吸收和借鉴各学科领域的研究方法,而已有诚信研究的方法尚显单一,需要改进。为此,本研究拟在借鉴和吸收他人研究成果的基础上,立足于本土文化的视角,对中国人的诚信心理进行系统的研究,探讨中国人的诚信内涵价值,以促进诚信理论研究的发展。

2.研究一:古籍诚信分析

2.1 研究方法

2.1.1 研究对象

古代中国人诚信心理结构是传统文化作用的结果。在中国传统文化中,儒家文化长期占统治地位,因此我们认为,中国传统诚信心理与中国儒家文化密切联系。《论语》是孔子的代表思想,讲到“立人”的观点,里面涉及“信”,应该是最早对诚信进行阐述的,所以选择儒家思想作为切入点。杨千朴(2001)认为《中庸》发挥了《论语》中“过犹不及”的思想,要求人们追求“和而不同”、“中立不倚”的境界。它运用了很大篇幅论述了“诚”的概念等。1

“四书”确实创建了先秦儒家、也是我国思想史上的第一个伦理学的基本框架,而且也形成了一个较为全面系统的理论体系。它具有中国传统伦理文化,特别是儒家伦理思想未来发展的几乎所有基因和胚芽。可以说,“四书”是中国传统伦理道德文化的最具经典性的“百科全书”。因此,本研究以《论语》、《大学》、《中庸》、《孟子》等儒家“四书”为研究对象,对儒家传统诚信心理思想进行分析探讨,从而揭示古代中国人诚信内涵的重要文化思想来源。②《论语》,2010-03-20,取自http://guji.artx.cn/article/ 704.html;《孟子》,2010-03-20,取自http://guji.artx. cn/article/517.html;《大学》,2010-03-20,取自http:// guji.artx.cn/article/1047.html。

2.1.2 计算机检索法

通过计算机检索儒家“四书”,并用三种方式检索:①以“诚”字为核心;②以“信”字为核心;③以“诚信”组词为核心;④与“诚信”、“诚”、“信”意义相关的字词。以文献分析法探讨儒家“四书”的诚信心理思想结构,借以探索中国人诚信心理结构文化传统的历史“渊源”。

2.2 研究过程

2.2.1 结果整理

首先,删除了如下表述:①人名;②地名。其次,删除与“诚”、“信”、“诚信”无关的表述,简化检索结果。《论语》中“诚”出现了两次,“信”字出现了三十八次,反复强调信在立身处世、治理国家方面的意义。《大学》中“诚”字出现了二十八次,“信”字出现了六次。《中庸》中有“诚”字七十六次,“信”字出现了三十次。《孟子》中有“诚”二十四次,“信”字三十三次。

2.2.2 诚信语义分析

首先,确定要分析的单元,即着眼于诚信的内涵、类别、功能三个方面。其次,由两名高中语文教师把查找到的相关句词归到所属类目中。第三,信度的计算,信度=(n×相互同意度)/[1+(n-1)×相互同意度]。其中,n为编码员人数;相互同意度是在需要分类的单元中,一致赞成归入某个类目的单元数所占的比例(胡金生,黄希庭,2009)。③胡金生、黄希庭:《自谦:中国人一种重要的行事风格初探》,《心理学报》2009年第41期,第842-852页。

由相关专家及研究生四位评定者对其进行评定,本研究选取的相关书籍中,对诚信的语义分析的信度为0.93。

2.3 结果与分析

2.3.1 诚信的内涵

诚信的内涵包含三个方面:诚实不欺、真诚相待和守信行诺。

诚实不欺,即与人与己均不欺。与人不欺,始有信任与尊重,行事方有效可言;与己不欺,始能表里如一,“不可外貌诈作好恶而内心实不好恶也”。《大学》倡导人们“慎独”自律,其本质内涵就是在任何状态之中,都应诚实无欺,不仅要求人们消除欺骗他人的行为,而且要求人们消除欺骗他人的念头。例如:或问信,曰,不食其言。(《论语》)

真诚相待,表现在语言和行动上就是说到做到,兑现不了就不要轻易许诺,所以君子要慎重其言,不要轻易许诺,否则,就成了欺骗;在言行关系上,更看重的是行动,只有行动最能说明问题,说得好不如做得好。例如:始吾于人也,听其言而信其行;今吾于人也,听其言而观其行。(《论语译注·公治长》)

守信行诺,意义上与真诚相待类似,但其主要强调行动方面,可以解释为守约。例如:言必信,行必果。(《论语译注·子路》)

2.3.2 诚信的体现

诚信的体现包含三个方面:个人修养、社会道德规范、人际交往。

个人修养主要是指以下两个方面:一是为人要言语谨慎;二是说过的话必须履行。否则,所谓修身便成了自欺欺人的行为。例如:人而无信,不知其可也,(《论语·为政》)“诚其意”是修身之首。(《大学》)

社会道德规范方面,把诚当作道德修养的基本方法,即“诚意”。诚意乃是道德修养的关键,只有真心实意认同道德准则,去从事道德修养,它才能有实效。例如:民无信不立。(《论语·颜渊》)

人际交往方面,人能守信,其言行可靠,才能取得他人的信任,与他人建立并保持正常的交往。例如:与朋友交,言而有信。(《论语·学而》)

2.3.3 诚信的功能

诚信的功能主要包括五个方面:和谐性、约束性、发散性、道德性和预测性。

和谐性,主要是指在古代,诚信的思想有助于社会道德的发展,是治国治民的有效方法。“信”是正常的社会秩序赖以建立、维持的根本。古人曾一再指出,人际关系如果缺少了信,社会秩序必将一片混乱,其害不可胜言。例如:至诚而不动者,为之有也。不诚,未有能动也。(《孟子译注·离娄章句上》)

约束性,一是把“诚”作为行而上的本体论范畴,所谓诚者,天道;二是把“诚”作为道德之本,行为之源,所谓思诚者,人之道。例如:诚者,天之道也;思诚者,人之道也。至诚而不动者,未之有也;不诚,未有能动者也。(《孟子·离娄上》

发散性,是指诚信一旦确立之后就是一个由内向外的发散过程,“由己而及人,由人而进一步及物,最后制约天地的演化”。例如:诚者,自成;而道,自道也。(《四书章句集注》)

道德性,是指诚信在古代的道德指向,诚信可以使社会的伦理道德水平提升,人们处于这样一个诚信的环境中,个人的道德修养也会增强。例如:君子诚之为贵。(《中庸》)

预测性,即人有感知世界未来走向的能力,前提是人的道德达到至诚无私的境界,才能洞察秋毫,感知世界变化,从而预测未来。例如:之道,可以前知。国家将兴,必有祯祥,国家将亡,必有妖孽。(《中庸》)

3.研究二:当今民众对诚信的理解

3.1 研究方法

3.1.1 被试

学生、在职工作者共二十七人,学生以苏州大学学生为主要对象,在职工作者包括高中老师、企业人员、政府领导。被试男女比例大约为1:0.9,年龄分布在二十二-五十八岁之间。

3.1.2 研究过程

开放式问题:①您认为在日常生活中,诚信的意思是什么?②您认为在日常生活中,诚信的目的是什么?③您认为在日常生活中,通过哪些方法或者做法能够做到(保证)诚信?④您认为在日常生活中,诚信会产生什么样的结果或效果?⑤您认为在日常生活中,哪些情境或情况下人更应该诚信?⑥您认为在现在的社会生活中,诚信重不重要?如果重要为什么?如果不重要为什么?这六个问题是根据已有的参考文献以及古籍中诚信的主要方面设计的。在安静、无影响的环境下对被试进行访谈,并录音,然后将录音逐字逐句转为文字稿呈现。

3.1.3 内容分析

内容分析是一种对文字、口头及图像材料进行基于定性的定量研究方法,具体又可以分为语义分析和文本分析等(邱均平、邹菲,2003;周萌,2007),①邱均平、邹菲:《国外内容分析法的研究概况及进展》,《图书情报知识》2003年第6期,第6-8页。周萌:《内容分析法及其在社会学中的应用评述》,《重庆科技学院学报》(社会科学版)2007年第3期,第52-53页。而类属研究是在内容分析基础上的浓缩和深化(陈向明,2000)。②陈向明:《质的研究方法与社会科学研究》,北京:教育科学出版社,2000。本研究的目的是为了深入探索当代人对诚信的认识,探索当代诚信的内涵及特质结构,故可以借助于质的研究方法通过自由编码进而对文本内容进行定性分析研究。

编码分类由两名心理学本科生和一名心理学研究生完成。分类时,原则上是以完整的句子或词语为归类单位,对同时能归入不同类别的词句进行多重归类,统计时以归类次数为单位。信度的计算与分析古籍时的方法一样,信度为0.88。

3.2 结果与分析

3.2.1 诚信的内涵

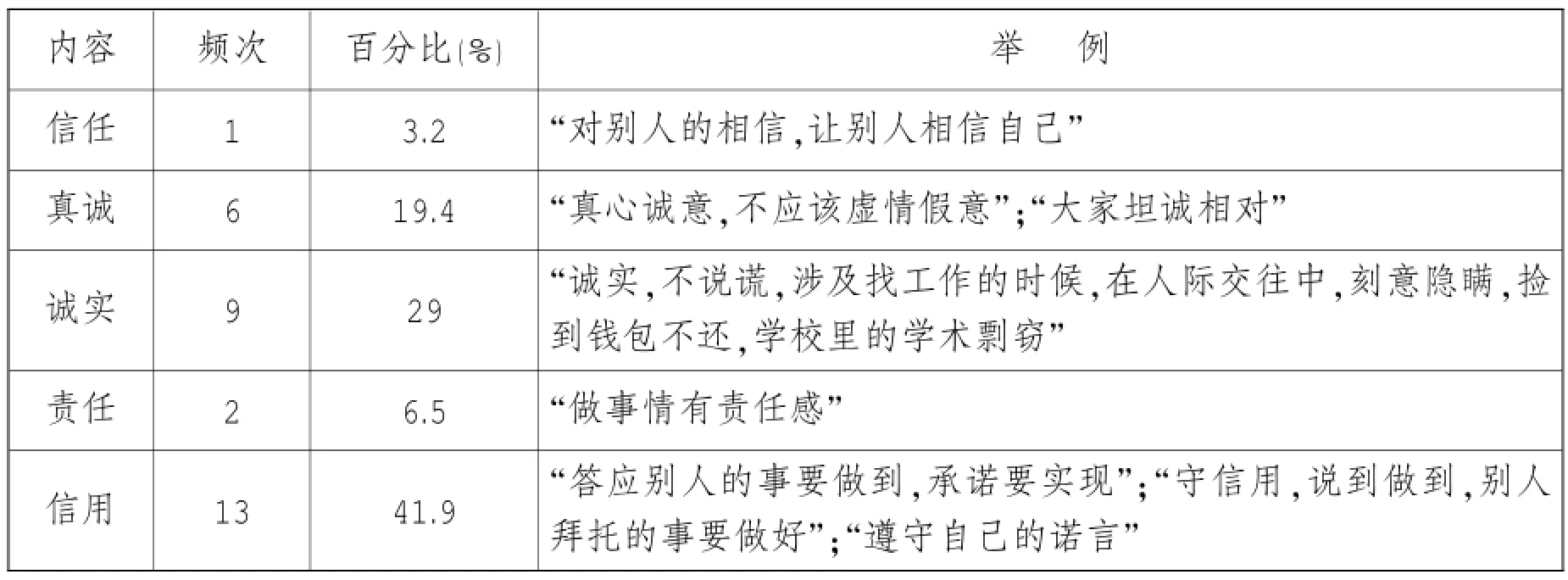

现代诚信的内涵主要包括五个方面:信用、诚实、真诚、责任和信任。接受访谈的人中认为诚信是诚实和信用的占了七成多,充分表示当今民众仍然认为诚信的主要内容是诚实守信。(见表1)

3.2.2 诚信的目的

现在诚信的目的主要体现在四个方面:社会准则、社会发展、人际交往和个人修养。(见表2)

表1 诚信的内涵

表2 诚信的目的

有67%的受访者认为诚信的主要目的是人际交往与社会发展,即诚信有助于人际与社会的良性发展,说明诚信具有一定的工具性。此外,有25%的受访者认为诚信也是为了维护自己的形象,提高自己的个人修养,说明诚信具有超越性。这支持了中国人的自我实现主要是由社会取向之自我反省、自我批评、自我修养、自我改进的历程,来实现其社会性与关系性自我的观点。

3.2.3 诚信的获得途径

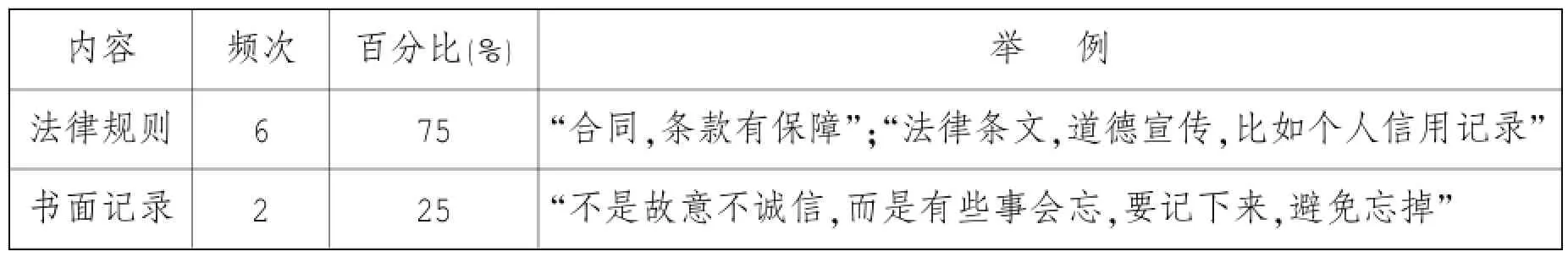

受访者对于诚信的获得途径的回答主要包括两个方面:一是“他律”,即通过法律规则来约束,有部分受访者认为我国现今法律制度对不诚信的惩罚没有达到一定的力度,所以效果不明显;二是“自律”,即自己主动做到诚信,答应他人的事情要放在心上,可以用一些自己的方法来提醒自己做到诚信,认为诚信是与生俱来的,法律始终只是一个过渡手段,无法从根本上改变,从小就要进行诚信教育,家长、老师作为引导者要做好榜样。(见表3)

表3 诚信的获得途径

4.讨论

4.1 古今诚信对比

诚信根植于中国的传统文化之中,它涉及人我关系,人与社会、自己自身等方面。本研究主要从以下四个方面对古今诚信进行比较分析:内涵、表现、功能、方法。(1)无论古今,人们对诚信内涵的理解是相当一致的,包括诚实不欺、信守承诺、真诚等方面。与刘敏、李小平(2007)对中学生诚信的心理结构研究相一致。①刘敏、李小平:《中学生诚信研究》,《中国健康心理学杂志》2007年,第549-551页。(2)诚信的表现方面,古今也具有一致性。古今诚信都体现在人际关系、个人修养、社会规范等方面。(3)在诚信的功能方面,古今有一些差异,本研究分析发现,当代诚信的功能分类更加明确,是在古代诚信基础上的诞生。(4)古今诚信在实施途径上确有不同,古代诚信强调个人的作用,“自责”占主要地位。相比而言,现代诚信的方法更全面,且具有一定的权威性,更注重“他律”方面,即法律规章制度的约束。这一点在陈劲(2007)关于诚信心理结构研究的基础上有所发展。

古今诚信产生一致性主要有两方面的因素。一是,儒家诚信心理思想对中国传统诚信心理具有极大的影响力。儒学在构建中华民族文化心理过程中所起的决定性作用是一个客观存在、无可争论的事实。而诚信人格也不例外。二是,“四书”的思想对古代中国社会影响深远。“四书”既是对先秦儒家思想的概括总结,又对其后的中国社会影响极大。

现代诚信在古代诚信的基础上有一定的发展,是因为古代诚信存在着一些缺陷,主要体现在以下三个方面。首先,传统社会的诚信服务于传统社会的政治、伦理思想和价值观念。传统社会是家国同构的社会,由血缘家庭关系扩大延伸而成为基本的社会关系,父子关系讲究父慈子孝,后来干脆单方面强调子辈对长辈的孝和从,有所谓“天下无不是父母”之说,这一原则应用于君和臣,就是“君义臣忠”,后来发展到单方面强调臣对君的忠和无条件地服从,所谓“君叫臣死,臣不得不死”,“愚忠”、“愚孝”的现象也就出现了。其次,中国传统社会的诚信是熟人社会中的诚信。传统社会经济的特点是自给自足的自然经济占主导地位,商品经济很不发达,使人与人之间的交往局限于一定的范围及一定的区域,人们由于长期生活在一起,彼此之间非常熟悉,相互之间的交往可以凭平时的印象积累及情感积累:假若一个人能够在与他人的交往中诚实守信,就会给他人留下良好印象,别人就信任他并愿意与他交往;相反,别人就远离他。第三,传统社会的诚信更注重诚,注重个人的内在修养,追求的是一种境界,表现的是一种纯粹的自觉自为,也就是说,讲诚信的人是道德高尚的人,不讲诚信的人只是“小人”而已,除了这种道德和舆论的蔑视以外,没有其他的硬性制约或制裁措施。

4.2 古代诚信的当代价值转换

一是自律向自律与他律相结合转换。在中国传统文化中,诚信规范要求人们有“慎独”的自律精神,传统诚信从本质上说属于个体德性修养的美德伦理范畴,它强调做人处事要“合乎情理性”,而往往忽视其“合法性”。相反,现代市场经济条件下的契约诚信的主体完全可以由陌生人组成,在利益实现的认同基础上,任何时候都可以运用契约规则组成团体。在市场经济条件下,一个人如果不讲诚信,他不仅受到良心和道义上的谴责,还要受到相应法律制度的制约和制裁,这样才能保证市场经济的有效运行。基于现代社会的发展要求,加强诚信道德的制度建设势在必行,是完全必要的。所以,这就要求我们从传统德性诚信重视自律向现代诚信重视自律与他律相结合的诚信转向。

二是广泛自律向责任自律的转换。中国传统的诚信是做人的自律标准,指人的自我修养和追求的一种精神境界。这种价值取向是中国传统文化特质所决定的,也是家国同构的“礼治”文化的组成部分,反映的是以宗法家族关系为支柱的熟人社会的道德要求。古代社会的环境,以及一些残酷的制度,导致民众对于发生的事情不敢或者不愿意承担责任,所以诚信的责任部分在古代文化中被忽略了。随着社会的发展,经济水平的提高,人与人之间关系的变化,尤其是民众知识水平的提高,越来越肯定责任的重要性。一个人在履行承诺的时候,彰显的是他的责任和责任感。李白《侠客行》的诗句“三杯吐然诺,五岳倒为轻”,形容承诺的分量比大山还重。马克思认为,人是一切社会关系的总和。在中国文化的“关系取向”(Yang,K S.,1995)①Yang,K.S.(1995).Chinese social orientation:An integrative analysis[M]//T Y Lin,W S Tseng,&E K Yeh(Eds.).Chinese societies and mental health.Hong Kong:Oxford University Press.的影响下,我们每一个人对工作、家庭、亲人、朋友就有一定的责任,正因为存在这样或那样的责任,才能对自己的行为有所约束。所以这就要求我们把传统诚信的自律性具体化,向责任自律转换,不仅符合时代的要求,同时也体现了诚信在当代社会的现实意义。

5.结论

从古至今,诚实不欺、信用、真诚、信任等始终是诚信的主要内涵,诚信具有很强的稳定性,古代诚信思想对现代社会的发展具有一定的指导意义。在现代社会,市场经济下的诚信建设也从社会思想意识层面下移到社会制度层面上来,诚信的价值内涵在不断发展。诚信从古代的完全自律转向了自律与他律相结合,更重视法律规章制度的他律作用。此外,随着社会制度、经济体制的完善,人们也越来越重视诚信中的责任面。因此,只有对传统诚信思想进行现代转型,才能使其适应现代社会所要求的诚信理念。

〔二〇一四年度国家社会科学基金项目“日常生活中诚信价值观的培育与践行研究(14BKS080),项目负责人吴继霞;江苏省高校哲学社会科学研究重点项目“江苏社会信用体系建设的现状及对策研究”(2012ZDIXM006),项目负责人吴继霞〕

张晶,苏州大学音乐学院教师,硕士研究生。吴继霞,苏州大学教育学院心理系教授,哲学博士,博士生导师。著有《诚信品格的养成》等专著八部,发表论文三十多篇。

猜你喜欢

杂志排行

东吴学术的其它文章

- 信仰与想象

——关于圣灵的几种阐释 - 也谈“后理论时代”的理论状况及我们的对策

- 论英语之研究

——在大阪高等商务学校和《大阪朝日新闻》联合举办的校际英语研讨会上的讲演 - ON THE STUDY OF ENGLISH

——Address given at the Interscholastic English Meetingheld on October 4th,1919,under the joint auspices of the Osaka Higher Commercial School and the Osaka Asahi Shimbun. - 一篇鲁迅未译的讲演《论英语之研究》译后记

- 国家治理现代化的体系建构与能力提升

——在常熟理工学院“东吴讲堂”上的讲演