勇闯勘探“禁区”——记国家“万人计划”首批杰出人才、中国工程院院士、股份公司总地质师马永生

2014-04-13李晓君

□ 本刊记者 宁 彬 李晓君

□ 马永生在中国石化2013年度油气勘探会上。胡庆明 摄

去年7月,国家“万人计划”首批杰出人才6人名单向社会公布,中国石化股份有限公司总地质师、中国工程院院士马永生博士位列其中——他是6位入选者中唯一来自企业界的代表。

马永生长期从事油气资源勘探理论研究和生产实践。他发展了世界海相碳酸盐岩油气勘探理论和技术,带领中国石化团队取得了一系列创新性重大成果。与他的名字紧密联系在一起的,是海相油气勘探理论创新、普光等大气田的发现和“川气东送”国家重大工程建成投产等一个个重大事件。

2007年2月27日,在北京举行的2006年度国家科学技术奖励大会上,年仅46岁的马永生,代表他所在的集体,从时任总书记胡锦涛手中接过国家科技进步一等奖证书。

面对科学上的难题,他选择勇敢探索、大胆创新

在中国海相找到大油气田,一直令几代中国地质学家和石油人魂牵梦萦。

1999年5月,马永生被任命为南方海相油气勘探项目经理部负责人,全面负责中国石化南方探区10余个省份海相油气地质研究与勘探工作。马永生离开妻女,带领新组建的勘探团队远赴大西南,开始了长达9年的南方油气勘探征程。

当中国石化勘探者把目光投向南方大山深处的时候,摆在他们面前的是一块“啃剩下的骨头”:前人已经进行过大量的研究和勘探工作,取得了一系列重要的认识和研究成果,但在四川盆地及周缘地区一直没有发现大型或特大型油气田。国外一些石油公司进行过系统的油气评价后,也认为中国南方没有形成规模性油气的可能,因此放弃了在南方投资的意愿。

马永生没有盲目接受前人的论断,而是开始了南方海相探区新一轮勘探攻坚。通过大量的实地踏勘查证,他们获得了具有突破性意义的重要认识:宣汉—达县地区是形成大型气田的有利地区。他们经过多次激烈的争论和研讨达成共识,并选择以寻找构造岩性复合圈闭中优质储层为主要勘探对象的全新勘探思路。

关于南方海相勘探的前景,悲观和质疑的声音从未间断。有位曾参与川东北勘探的老专家看过他们的材料后,私下里劝马永生:“这地方不应该有什么来头了,我劝你们放弃吧,一口井几千万元,这钱还不如给大家发奖金。”

2001年8月,马永生提出了普光气田的发现井——普光1井部署方案,但该井在论证过程中遇到各种质疑和阻力。他连续3次向专家组作汇报,最终得到专家和中国石化总部领导的认同。当年11月,普光1井开钻。

经过精心组织和管理,钻头终于在2003年5月到达5700米的设计目的层,发现了他们期盼已久的巨厚的天然气层。普光1井在海相礁滩储层喜获稳定日产42万立方米工业气流,拉开了普光气田勘探开发的大幕。随后,马永生提出了普光气田整体部署方案,共部署并组织实施探井29口,勘探成功率高达93%,引起国内外震动。

“理论创新永无止境,科学探索没有句号,需要一砖一瓦的积累,需要一往无前的执着!”马永生感慨道。

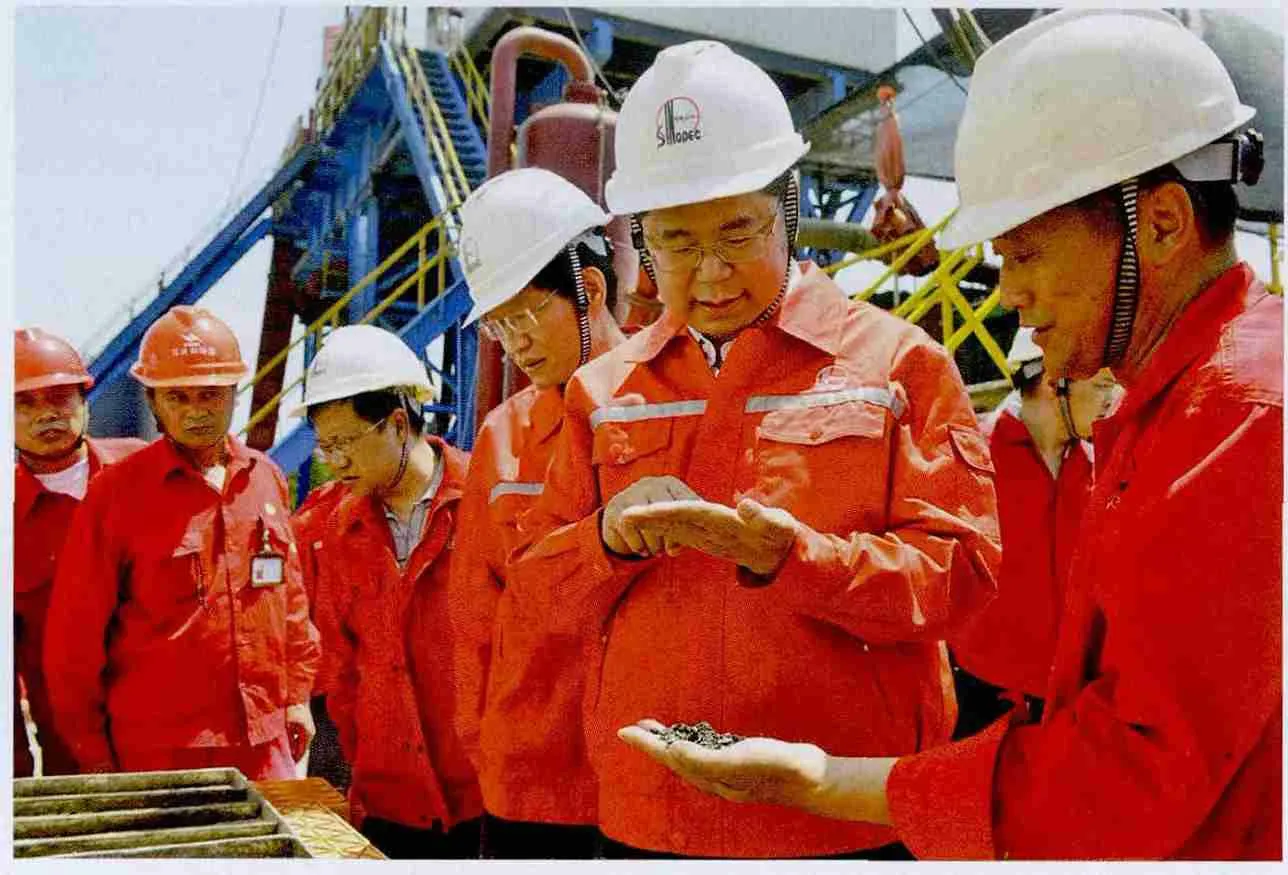

□ 马永生院士(右二)在南页1井仔细察看岩屑。沈志军 摄

2004年,中国石化南方勘探分公司向国家储委上交探明天然气储量1144亿立方米,普光气田成为四川盆地第一个千亿立方米级大气田。2008年底,普光气田探明储量增加到4122亿立方米(约相当于4亿吨石油),成为国内最大的整装海相碳酸盐岩大气田,储量丰度居全国同类气田之首,其储量价值达1929.83亿元(据2007年国家储量公报)。

“在海相碳酸盐岩超深层油气勘探理论和实践领域,你们已经引领了世界。”世界著名地质学家金斯伯格这样评价普光气田的发现过程及其形成的创新性理论成果。

发现普光气田之后的几年中,马永生和他的团队又相继取得通南巴、元坝等大型气田一系列重大突破。其间,马永生又担任“川气东送”工程指挥部副总指挥,为这条横贯中国东西的绿色能源管道大动脉寻找更多的天然气资源奔波忙碌着。

面对人生中的诱惑和艰难,他处之泰然、心怀感激

在马永生看来,他在成长过程中感受到太多的温暖,这其中,既有党和国家的关怀、乡亲的帮助,也有前辈的鼓励、同事的支持。

艰难困苦,玉汝于成。1980年,马永生以优异成绩考取了武汉地质学院。他十分珍惜这次学习机会,在助学金和特殊困难补助的支撑下,系统地进行地质理论学习和能力培养,完成本科、硕士和博士的学业。

1990年夏天,怀揣着为祖国献石油的理想,博士毕业的马永生放弃了在高校教书和去外企的机会,走进了中国石油勘探开发科学研究院的大门。在这里,他不但完成了鄂尔多斯盆地奥陶系碳酸盐岩沉积学和储层非均质性研究,为当时新发现的靖边气田的规模预测提供了基础依据,而且更重要的是得到石油勘探界前辈的直接指导。

后来,马永生于1992年5月毅然远赴新疆库尔勒,参加塔里木石油会战。新疆3年多的艰苦锻炼,使马永生逐步成长成熟,他虚心向一线的技术人员学习,弥补自己实践经验的不足。他工作出色,很快就担任了塔里木石油会战指挥部地质研究中心综合研究室主任。

在各方的共同努力下,塔里木石油会战取得了积极的进展,而马永生的拼劲也得到大家的认可。马永生感慨,在新疆工作的几年,获益匪浅,这段经历,使自己从一个单纯的沉积学家逐渐成长为一个勘探家。

在看似一帆风顺的背后,马永生还有着一段鲜为人知的艰难成长经历。

1961年,马永生出生在内蒙古一个普通农民家庭,13岁时母亲因为一起重大医疗事故不幸去世,15岁时父亲又因病离开了他们。虽为少年,身为长兄的马永生却要承担起照顾3个弟弟妹妹的责任,为此,他选择了退学,希望用并不宽阔的肩膀支撑起家庭的重担。半年后,在当地政府和乡亲的关心支持下,马永生又重拾课本,继续学业。

这种苦难的少年经历,磨炼了马永生坚强的意志品质。他在逆境中坚守信念和追求,从小就养成了不向命运低头、不向困难屈服的坚强性格。

伴随着事业的成功,一系列的诱惑也随之而来,但他常怀感恩之心,并没有为丰厚的待遇和职位而心动,始终坚守在中国石化油气勘探的岗位上。

早在1998年,中国石化在推进南方海相勘探之初,计划就其中一些项目同国际公司进行合作。马永生深厚的理论知识和具有前瞻性的眼光,吸引了某国际知名公司猎头经理的目光。“马博士,我们注意你很长时间了,目前即便在世界上,像你这种专业科班出身、理论知识深厚、专业技术扎实,同时还有过勘探一线历练的人才非常少,我们公司也有开发海相碳酸盐岩的打算,希望你能够加入我们的团队。”随后,对方以60万元人民币年薪邀请他,这在当时可是一个诱人的数目。

马永生不假思索地回答:“目前中国石化已经给了我一个很好的平台,让我能够从事我所钟爱的油气勘探事业,我愿意为实现中国南方海相碳酸盐岩油气勘探大突破这一几代人的梦想不懈努力。”“我从小家庭困难,靠的是国家给我的特殊困难补助完成了学业,如果没有国家和组织上的培养照顾,我就不可能走到现在,谢谢您的好意。”

面对能源的未来,他选择积极探索、永不止步

一系列成绩和荣誉的获得,并没有让他停下探索的脚步。

马永生带领他的团队,继续在海相碳酸盐岩油气藏的勘探之路上阔步前进。他们继续在海相领域开展盆地动态演化恢复和模拟分析、复杂储层地质建模与预测等油气勘探理论研究和探索,使其成为我国油气工业“第二次创业”的重要方向之一。

一流的人才不会被现实所束缚,因为他总是着眼未来。“实现‘中国梦’离不开深厚的资源基础,更有赖于强大的能源支撑。建立以绿色低碳为特征的能源结构,是建设美丽中国的必然要求,建设稳定充足的能源供应体系是实现‘中国梦’的物质基础。”马永生说。

2009年,马永生与10多位中国工程院院士联名向党中央、国务院上书,提出大力发展非常规能源的建议,得到中央领导同志的支持,对推动我国非常规油气事业的发展发挥了重要作用。

2012年初,马永生组织6位院士,同时联合国务院发展研究中心专家,一起向国务院提出大力发展地热能源的建议,获得了温家宝、李克强同志的肯定和支持,对有效利用清洁可再生地热资源起到了推动作用。

目前,马永生和他的团队充分利用中央确立的产学研一体化创新平台,密切结合国家经济发展需求,一方面进一步发展和完善已有的海相碳酸盐岩油气勘探的理论和技术体系,努力在常规油气勘探领域发现更多的油气资源;另一方面认真分析制约我国页岩气等非常规天然气资源勘探开发理论问题和技术瓶颈,正在用创新性思维和扎扎实实的科研态度开展工作,同时积极推动解决地热能等可再生能源开发利用过程中面临的技术难题。

在繁忙的工作中,马永生还在北京大学和中国地质大学培养博士研究生,希望为祖国的能源事业大发展培养更多的青年人才。