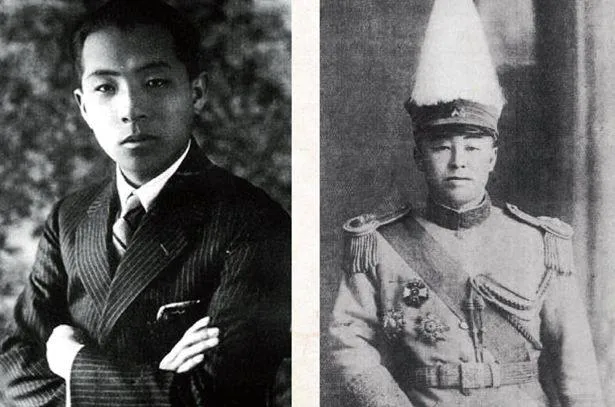

张作霖父子 世无英雄(下)

2014-04-12王元涛

杀人立威

张作霖离世,奉军众多将领推举张作相承继大位。但张作相称,如果老帅寿终正寝,他肯定同意接位;但现在,老帅死得这么惨,他怎么能忍心呢?因此,他力推张学良接班。

这里实际存在一个问题,为什么张作霖横死,就一定要张学良接班呢?按正常逻辑,正因为张作霖死得突然,局势纷乱,才更需要张作相这种老臣出来弹镇局面。形势危急,反要推出黄嘴小子来主事,这是什么道理?可是,老将张作相,就这样利用众人的恻隐之心,把张学良扶上了帅位。

据张学良讲,在张作霖面前,老伙计张作相一向十成忠诚敬服。一把年纪了,张作霖依然会像骂孩子一样骂他,他就乖乖站着听,毫无怨意,从无叛意,一生如此。张学良90岁时在自述中还说,父亲并没有提拔他,而是张作相在一路提拔,由营长而团长,由旅长而师长—张学良这样说,好像他根本不认识张作霖似的。

对此,自述主撰者唐德刚认为,张学良生为“东北王子”,“上无其心难测的上司,中缺争权夺位的同僚,下面多的是忠心耿耿的死士部属;日常行政处事,一切为国、为民、为公、为系,也就是为着自己。他没有搞勾心斗角之必要,因此他也就没有做小政客的历史磨炼了。”由是,唐德刚盛赞张学良一直保持“赤子之心”,到90高龄,仍未褪色。

唐先生好口德,说“赤子之心”。和平时期,你有“赤子之心”,当个吃喝玩乐不害人的富二代,当然不错。可是,你接手的是一座摆满火药桶的活火山,你“赤子之心”,怎么可能应付这样的危局?

郭松龄是张学良的军校老师,后来两人一起升任旅长。张学良整天忙于玩乐,不常在军中露面,于是两个旅都由郭松龄管理。郭每发布一道命令,都是一式两份,同时给郭张二旅,下面署名张学良和郭松龄,然后只要郭一人盖章即可生效。

张学良的这副德性,在奉军中不是秘密,因此,张作霖留下的若干重臣打心眼里瞧不上他,也就毫不奇怪了。其中,总参议杨宇霆与黑龙江省长常荫槐表现得最为明显。戢翼翘说,张作霖一直重用杨宇霆,因为杨的政治外交手腕很高明。杨曾留学日本,有许多日本人给他提供情报,所以他能抓住日本人的要害。“九一八”事变之后,日本军人在张作霖遗留的档案中发现,日本多位要人从杨宇霆手中拿钱。张作霖对杨完全信任,政治方面与各省联络,外交方面与日本交涉,财政方面大笔支出,杨都可自行决定,很多事张作霖并不知道。办好了,皆大欢喜;办不好,有人攻击,张作霖还会替杨顶包:“这是我做主的。”

作为杨宇霆的亲信,戢翼翘说,杨对张家忠心耿耿,绝无篡位野心。因此,张学良杀杨,是公报私仇,因为当初郭松龄兵败,是杨宇霆建议直接枪决的。当然,戢也承认,张学良主政后,杨还按老一套办法做事,也是自取死道。比如,常荫槐在黑龙江扩充山林警备队,从日本购买两万支步枪,事前竟然没有告知张学良。张召杨询问,杨大咧咧地说:不错,是我答应买的。杨宇霆可能误以为依然是张作霖时代呢,他还可以事事做主。

王铁汉则强调,张学良极不喜杨宇霆的个性,对此张作霖也心知肚明,当年曾煞费苦心拉近他们之间的关系,如让杨出任四方面军军团长,辅佐张学良主持军务,以期他们合作无间,可惜最终无果。王铁汉说,杨宇霆傲慢,常荫槐跋扈,把张学良视为暗弱的纨绔,极度蔑视,以致言语态度毫无顾忌。在对南京与对日本关系问题上,张学良和杨宇霆分歧严重,他们曾有过一段对话,杨说:“你走你的中央路线,我走我的日本路线,两宝总有一宝押中,不是很好吗?”张学良则问:“如果是你的一宝押中了呢?”杨宇霆顿时瞠目不知所答。

今天去沈阳参观大帅府,导游会重点告诉你,张学良是在大青楼的哪个位置,乱枪打死了杨宇霆和常荫槐。古有康熙擒鳌拜,这是世袭政治必然要发生的血腥插曲。新主有权无能,无力摆平日常事务,只好对“摄政”一忍再忍,实在忍无可忍,就利用权力杀人。可以说,张学良杀杨宇霆,与日后西安事变抓蒋介石,是同一逻辑藤条上结出的不同苦瓜。

寻找父亲替代者

杀人立威不难,但应对复杂局面,张学良就显得吃力了。尤其是日本人对东北窥视日久,步步紧逼。张学良应该自知,他没有办法掌握父亲的那种平衡术。因此,在内心深处,他一定有恐惧,这样,渴望一位父亲的替代者,就成了理所当然的事情。放眼望去,蒋介石或许可以依靠。因此,在东北易帜这件事上,民族大义之外,或许还可以解读出张学良的一个心理秘密,是他自己都未必意识到的:他在寻找一位可以替他做主的“父亲”。

当然,南京方面为易帜也做了大量的工作,蒋介石的心腹吴铁城,曾长住沈阳,与张学良深入交流,并大笔花钱,与张的部下广交朋友。而且,顾维钧还曾向唐德刚透露,蒋对张,曾暗许数百万之巨,先付半数,余款等乱平再付。

但无论如何,东北易帜,实现国家统一,是张学良人生最大亮点。这一点,也让他的历史地位超越了张作霖。1928年12月29日,张学良通电拥蒋,成为一人之下万人之上的中华民国陆海空军副总司令。这时,胡适给他写信泼冷水,警告他不可不把一些根本问题细细筹虑,“凡执事不敬,未有不败亡的”。胡适所料不差,3年后,日军发动“九一八”事变,东北转瞬陷于日军之手。张学良晚年一再声明,“九一八”发生时,南京中央政府及蒋介石并没有命令他不抵抗,“打不还手骂不还口”的指令是他自己发出的。他心里打的算盘是,以往中日发生冲突,最后都能大事化小,小事化了,他完全没有料到这一回日本军人居然来真的,直接占领了东北全境。

日本人敢于下手,可能也是觉得弱主可欺。事实上,“九一八”事变并非得到日本政府的指示,而是关东军少壮派军人擅自发动的,是“以下克上”的试探性举动。他们也没有想到,张学良会像绵羊一样全无抵抗。得手后,日本政府在惊喜之下,才追认这些胆大妄为的军官们行动合法。

当时,张学良拒战的另一个原因是蒋介石在1931年12月15日下野。张学良易帜,首先是出于对蒋的信任,现在蒋下台,他感觉自己像是遭到抛弃的孤儿。而且,张学良得知,孙科就任行政院长后,与日本犬养毅内阁秘密接触,有一项惊人的动议,由国民党元老居正出任东北政务委员会主席,促成日本分阶段撤军,同时查办张学良,整理东北各省行政。这样,实际上就变成了抢夺地盘,把张学良当牺牲品。尽管此密约最后未获日本同意,但张学良还是被吓坏了。

谁都清楚,论武器装备,论兵将士气,东北军远不是日本关东军的对手。死守沈阳或锦州的结果,只能是全军覆没,这是张学良不可接受的。与此相似,蒋介石从来没有卖国居心,但他迟迟不肯对日全面开战,也基于同样的理由,实力不如人,一旦动手,就必须做好全面

牺牲的准备。因此,张学良强调,宁为玉碎,不为瓦碎。意思是说,全国全面抗战,大家一起赴难这没问题,东北军还会责无旁贷充当先锋;但现在,中央并没有全面抗战的决心和计划,只让东北军单独牺牲,他不接受。

这里有个小插曲,“九一八”后,关东军司令本庄繁特意把张学良家的金银财宝古玩字画等等,装了满满3列火车,送到北京。日本人讲究,张学良却非常生气:这不是侮辱我嘛,要还,把东北还我,还这点东西算什么?拉回去!办事人为难,张学良就怒了,说:“你们不拉回去,我马上一把火给烧了!”办事人这才同意拉走,但东西并没有送回沈阳,最后不知所终。据分析,可能是被办事人私分了。这个小故事,或可进一步证明唐德刚先生所言的“赤子之心”。

“九一八”发生时,胡适对张学良还没有完全失望,说“少年的得志几乎完全毁了他的身体和精神,壮年的惨痛奇辱也许可以完全再造一个新的生命”。胡适劝张学良出国学习,看看西方领袖是如何管理现代国家的,但张学良没有同意。两年后,日军西进,不到10天时间即攻陷热河。因为热河人民痛恨省主席汤玉麟暴虐,竟然热茶热饭迎接日军。此前,胡适多次劝张学良,应把汤玉麟免职,可张学良只一味虚与委蛇,不肯付诸行动。胡适在日记中这样痛责张学良:“国家大事在这种人手里,哪得不亡国!”

胡适随后在《独立评论》上发表文章,给张学良拟出五大罪状,其中有:庇护汤玉麟,任其残害人民,断送土地;有充分的时间,却不做充分的准备保卫热河;事情紧急,却不亲赴前线督师,事败又不引咎自谴;生性多疑,手下无一人肯负责任。最绝的是,文章写好,胡适还托人把原稿送给张学良看。至于张学良当时有何反应,史料未见记载。

西安事变动机为何

西安事变中的张学良,到底想干什么?是要抗日打回老家去?可1931年“九一八”时,有大把的机会和日本人血拼到底,他都放弃了,为什么到1936年,却突然干劲十足了呢?或者,他受骗了吗?可直到90岁,他依然在自述中称,一生最佩服的人就是周恩来。

关于西安事变,大陆研究者众多。“西安事变促成了全面抗战”这种流行的断语并不准确,因为史料已证明,南京中央政府早已制定了全面抗战计划,只是一时没有下定决心而已。张学良也会同意,地位不同,决策选择就不同。“九一八”时,他是东北主政者,清楚全局

形势,了解艰难程度,因此才决定不予抵抗。而率部退居西北后,他不再负全局责任,就可以像当年批评他的人一样,整天把“抗日”挂在嘴边对蒋介石施压了。而蒋则对全局有清醒认识,了解中日武力差距之悬殊,明白国内分裂之现状,知道一旦全面开战,这片土地和这个民族将付出何等惨痛的代价,他不能不慎。事实也证明,蒋介石一点都不悲观,抗战的进程,比蒋介石设想的更为艰苦卓绝。

90年的岁月,肯定让张学良大彻大悟了,因此,在自述中,论及发动西安事变的动机,他给出的答案几乎像个玩笑。他对唐德刚说,他的弱点是一辈子没有上司。唐问:老帅不是吗?张答:他是父亲,父亲与上司毕竟不同。唐又问:蒋介石呢?张笑了:所以,他对我发脾气,我就把他抓起来呀。难道说,这就是他发动西安事变的基本动机?

张学良在自述中交代,抓蒋前夕,部下于学忠问:“抓容易,可是将来怎么放呢?”张学良答:“现在不能考虑到那许多,先抓起来再说。”也就是说,没有计划,没有主张,只要先把这个敢对他“发脾气”的所谓上司弄哑火就好。抓蒋,牵起了多么大的风波,日本方面,中共方面,南京方面,甚至包括斯大林和第三国际,多少人在思谋,在奔走,在彻夜研判,半个世界像一部大机器在高速运转,可围绕的核心,居然是张学良的“不高兴”。

张学良描绘他与蒋介石争吵的场景很传神:“我跟蒋先生痛陈呐,蒋先生也骂我,骂得很厉害的!他一句话把我激怒了,我真怒了,就因为学生运动时候,他说用机关枪打,我说机关枪不去打日本人,怎么能打学生?我火了,我真火了,所以这句话把我激怒了。”

也许,张学良之怒,还因为他失望地发现,原来蒋介石并不是可以替代父亲的那个人。因此,他自述中的“发脾气”一说显得较为可信,而其他各种阴谋论,包括说张学良是中共秘密党员等,都是倒果推因,追求一种“历史合理主义”,即试图把历史进程编织成一条环环相扣的因果链,却无法接受偶然因素对历史的影响和塑造。

当然,张学良再老顽童,也会知道,如此重大历史事件,背后潜藏的动机如此简单,没有人会相信的。因此,他补充道,他与蒋的矛盾,就在于4个字两个词的先后顺序,蒋坚持“安内攘外”,而他主张“攘外安内”。

张学良早就明白自己错在了哪里,也知道自己给族群带来过何等的灾难,他无颜见江东父老,这才是他获得自由后一直不肯返回大陆的根本原因。西安事变发生时张学良36岁,他在自述中说,他的一生,在这一年就已经结束了。

责任编辑:何 旭