“爱国”者误国

2014-04-12顾伟欣

战端背后,一箭双雕

1894年,退居颐和园的慈禧太后迎来了六十大寿,由于慈禧太后之前从未过一个安稳的整寿,所以在内心里,过一个整寿就成了老太太内心最期待的一个愿望。

在以孝治天下的大清,慈禧太后庆祝寿诞不算过分,就算是寻常百姓人家的老太太,过个六十大寿还得大操大办好好庆祝一番,全天下都是爱新觉罗家的,爱新觉罗家的老太太过一个六十整寿,那必须是普天同庆。在这种思想的指导下,光绪皇帝责成内务府和礼部具体操办,而翁同龢执掌的户部作为掌握财政的重要部门自然也是责无旁贷。在翁师傅卖力地投入到为太后万寿庆典的资金筹措之中的时候,李鸿章提交了一份为海军更新新式速射炮的资金申请:

“据北洋海军提督丁汝昌文称:‘镇远’、‘定远’两铁舰原设大小炮位,均系旧式;‘济远’钢快船仅配大炮三尊,炮力单薄;‘经远’、‘来远’钢快二船尚缺船尾炮位。‘镇’、‘定’两舰应各添‘克虏伯’新式十二生特快炮六尊,‘济远’、‘经远’、‘来远’三舰应各添克鹿卜新式十二生特快放炮二尊,共十八尊,并子药器具。又‘威远’练船前桅后原设‘阿姆斯特朗’旧式前膛炮不甚灵动,拟换配‘克虏伯’十生特半磨盘座新式后膛炮三尊,并子药等件。”唯恐户部不肯拨银两,李鸿章提出了一个折衷方案:如果没有经费购置上述的21门新式火炮,至少也先凑足经费为“定远”和“镇远”配齐12门速射炮。

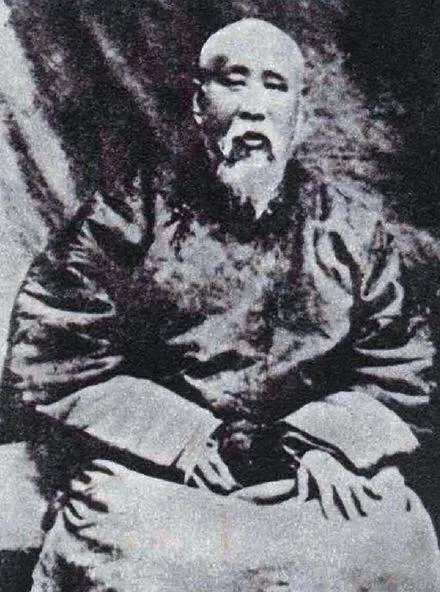

然而这道奏折上了后,得到的仅仅是“该衙门知道”的朱批,然后就是泥牛入海。翁同龢当然不会搭理李鸿章的这份要钱的折子。道理也很简单:于公,洋务“后党”集团重臣的李鸿章和清流“帝党”集团魁首的翁同龢政见相左;于私,早年李鸿章的一纸《参翁同书片》流放了翁同龢的哥哥翁同书,气死了其父亲翁心存,令翁同龢家破人亡。因此于公事关“清流帝党”和“洋务后党”的路线斗争,于私事关翁家和李家的家仇私怨,无论如何都没有调解的可能。

甲午祸起三韩,在翁同龢的眼中与其说是国难,不如说是个机会,一个彻底扳倒政敌、于公扫清光绪皇帝亲政之障碍、于私告慰父兄在天之灵的绝好机会。李鸿章面对日军在朝鲜的步步紧逼而北洋军力不足,主张借助外交调停避免战争。此举在翁同龢为首的清流帝党眼里却是怯懦的表现。他们认为:退让就是软弱,只会让倭寇欺我中华无人。

身为帝党魁首,南清流领袖的翁同龢一方面鼓动手下的清流言官操控舆论大造主战声势,另一方面积极影响自己的学生光绪皇帝决策对日开战。文廷式、汪鸣銮等“翁门六子”秉承老师的意志,不断鼓动舆论、渲染主战气氛。言官御史们如同打了鸡血,一意鼓噪主战,其中以吏科给事中褚成博的折子最具代表。“岛夷小丑,外强中干,久为寰海所共知……我中华讲求海防已三十年,创设海军亦七八年”北洋海陆军“技艺纯熟,行阵齐整,各海口炮台船坞一律坚固……武备修举,足以永靖海氛”,所以面对“区区一日本……应请旨饬李

鸿章速告日本以目前韩乱已定,令其克日撤军,彼能遵约则已,若仍悖礼胡行,惟有决意主战,大加驱剿……苟非李鸿章激发天良,感励将士,恐此事终无把握”,要求光绪皇帝“严旨责成该大臣,妥为筹办,不准稍涉因循”。

太后插手,“拔丁”未成

李鸿章树大根深,轻易无法撼动,所以在张謇的建议下,翁同龢决定从削剪其海陆左右臂膀开始,主要目标就是北洋海军提督丁汝昌。“高升”号惨案发生后,舆论主战气氛愈发浓烈,而丁汝昌率领北洋海军数次出海巡敌未果更是令舆论的不满情绪高涨,光绪皇帝宠妃珍妃的哥哥志锐上奏弹劾丁汝昌“带船出洋,以未遇敌舟无以接仗,退守威海,借口固防,并欲告病求退,李鸿章亦未参奏。幸有统带‘济远’快船之方伯谦,尚顾大局,船被重伤,犹复指挥兵士轰坏敌船,使海军之气不馁,较之丁汝昌之退缩何啻霄壤?”因此他建议“方伯谦即令其接统丁汝昌之船,如其能立奇功,即擢升其职,借此番振作整顿,海军必无萎靡不振之弊。至丁汝昌等罪状得实,则竟治以军法,亦杀一儆百之意也。”

被激怒的光绪皇帝于1894年8月4日下旨:“丁汝昌屡被参劾,前寄谕令李鸿章察看有无畏缩怯敌事,著即日据实覆奏,毋得致误戒机;如必须更换,并将接替统带官员,妥善筹议具奏。”仅仅又过了一天,少年天子又追下一道措词更为严厉的谕旨:“丁汝昌前称追倭船不遇,今又称带船出洋,倘日久无功,安知不仍以未遇敌船为诿卸地步?近日奏劾该提督巽懦规避、偷生纵寇者,几于异口同声。若众论属实,该大臣不行参办,则贻误军机,该大臣身当其咎矣。著接奉此旨后,即日据实电复,不得有片词粉饰。”

8月10日,即北洋海军第四次出海巡敌的第二天,日本联合舰队主力突然出现在威海湾,虽然在威海湾南帮炮台群和北洋海军留守舰艇的奋力抗击下被迫撤退,可当日本舰队出现在威海湾外的消息传到北京城后,帝党一片哗然,先入为主地断定这是因为北洋海军的无能以及其提督丁汝昌的胆小怕事所致,甚至将北洋海军主力8月9日出海巡敌的行动歪曲为避战。

似乎是看出了皇帝陛下对丁汝昌的厌恶之心达到了顶点,8月25日,言官们针对丁汝昌的人身攻击也达到了第一个高潮。志锐奏:“所谓‘老成’者迟缓耳,‘持重’者怯懦耳。丁汝昌如此玩误,朝廷若不迅发明威,立正军法,欲海军得力,恐未能也。”侍郎长麟奏:“丁汝昌退缩不前,巧猾推卸,并未在海中一战,但见日舰旗色,早已远逃……”御史高燮曾奏:“日海军勇,到处梭巡;我海军怯,一意畏避;遂致海道为其所阻。夫我军之所以怯非水师尽无用也,提督不得其人,斯军士不免迁延观望……为第一重门户计,请皇上整顿海军,更易提督。”

8月2 6日,皇帝上谕革去丁汝昌北洋海军提督一职。“海军提督丁汝昌著即行革职,仍责令戴罪自效,以赎前愆。倘再不知奋勉,定当按律严惩,决不宽贷。”8月27日严谕李鸿章:“迅即于海军将领中遴选可胜统领之员,于日内复奏。丁汝昌庸懦至此,万不可用,该督不得再以临敌易将及接替无人等词曲为回护,致误大局”。清流党的“拔丁行动”胜利在望。然而,早已归政养老颐和园的慈禧太后此时突然过问此事,明确表态不支持撤换丁汝昌。9月1日,光绪皇帝收回上谕,第一次“拔丁行动”失败。

二次“拔丁”,再次失败

1894年9月17日大东沟海战刚刚落下帷幕,尚不知道战况如何的北京城军机处却因为9月15日平壤陷落讨论着对李鸿章和淮系陆军的处罚事宜。翁同龢在当日的日记中是这么记录的:“辰初上至书房,发看昨日三电,戌刻一电则平壤告不能守,云敌在高山架炮俯击,

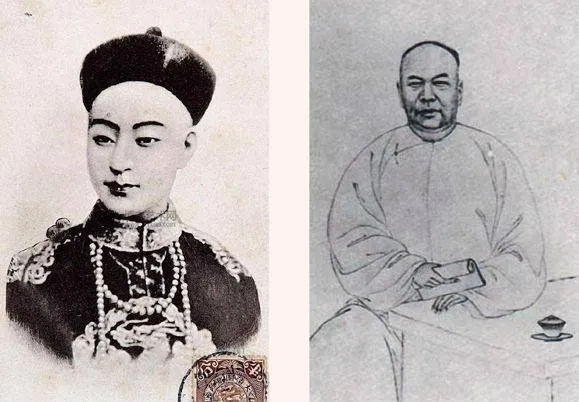

人马糜烂也。旋至枢曹会看事件,高阳(李鸿藻)抗论谓合肥有心贻误,南皮(张之万)与争,他人皆不谓然。余曰高阳正论,合肥事事落后,不得谓非贻误,乃定议两层:一严议,一拔三眼花翎、褫黄马褂,恭候择定。”最后光绪顾及了李鸿章的薄面,选择了后者,下旨拔去李鸿章的三眼花翎,收回黄马褂,以观后效。

初步取得对李鸿章打击成功的翁同龢于9月30日领受了一个让他非常兴奋的差事—“驰赴天津诣鸿章问策”。面对这种当面羞辱李鸿章的机会,翁同龢自然不会放过。在天津,面对翁同龢北洋海陆军无用的责问,早就憋了一肚子怒火的李鸿章瞬间爆发:“(你翁同龢)总理度支(户部),平时请款辄驳诘,临事而问兵舰,兵舰果可恃乎?”翁同龢回答:“计臣以樽节为尽职,事诚急,何不复请(我管财政,自然只有节约才是尽职,海军的申请如果真的紧要的话,你为什么不多申请几次呢)?”听到如此恬不知耻的回答,李鸿章大骂道:“政府疑我跋扈,台谏参我贪婪,我再哓哓不已,今日尚有李鸿章乎?”原本就理亏心虚的翁同龢被李鸿章的这句怒吼憋得哑口无言,扫兴而归。

11月16日,登陆花园口的日军向旅顺紧逼,旅顺告急,翁同龢让光绪皇帝相信旅顺危急的原因是丁汝昌统带北洋海军不得力,未能阻止日军登陆。因此下发上谕:“近日旅顺告警,海军提督丁汝昌统带师船,不能得力,著革去尚书衔,摘去顶戴,以示薄惩。仍著戴罪图功,以观后效。”

旅顺失守的消息传到北京后的11月26日,上谕以救援不力为由将正在威海布置防务的丁汝昌正式革职。11月27日,安维俊再次串联60多名御史,递上了言辞荒诞无赖却杀气腾腾的奏疏:

“顷闻旅顺失守,固由陆军不能力战,亦缘海军不肯救援,致敌水陆夹攻,得逞其志耳。丁汝昌一切罪状,屡经言官弹劾,早在圣明洞鉴之中。”“该提督方安然晏坐于蓬莱阁重帷密室之中,妻妾满前,纵酒呼卢,而视如无事。在该提督诞妄性成,且自谓内有奥援,纵白简盈廷,绝不能损其毫发。而军中舆论,则谓其外通强敌,万一事机危急,不难借海外为逋逃薮。”请旨另简海军提督,再将丁汝昌锁拿进京,交刑部治罪,以申公愤而警效尤。

得知丁汝昌将要被锁拿进京问罪的消息后,戴宗骞联合刘步蟾等威海海陆军众将联名致电李鸿章,要求留用为人和蔼敦厚,在威海人望颇厚的丁汝昌:“丁提督自旅回防后,日夜训练师船,联络各军,讲求战守,布置一切,正仗筹画,若遽进京,军民不免失望……丁提督表率水军,联络旱营,布置威海水陆一切,众心推服。今奉逮治严旨,不独水师失所秉承,即陆营亦乏人联络,且军中各洋将,亦均解体。”

面对来自前线的“民意”,光绪皇帝妥协了,12月23日,下发了语气明显偏软的上谕:“丁汝昌著仍遵前旨,俟经手事件完竣,即行起解,不得再行渎请。”等于默认了丁汝昌留任北洋海军提督的事实。二次“ 拔丁”行动又告破产,然而可怜的丁汝昌也已经注定走上绝路无法挽回,最终在1895年2月17日北洋海军覆灭前夕自尽于刘公岛。

议和前后,小人嘴脸

1895年2月22日,李鸿章奉旨进京,将要领受赴日和谈这一千古艰难之事,为了让这位“ 清流党”眼中最合适的替罪羊能甘愿出行,光绪皇帝赏还了原先被拔去的三眼花翎和黄马褂,开复一切处分,授头等全权大臣。

乾清宫大殿之上,面对光绪皇帝“如何与日本议和”的问询,李鸿章非常为难地表示:“割地之说不敢担承,假如占地索银,亦殊难措,户部恐无此款。”此时翁同龢的无耻劲又不合时宜地冒了出来,身为户部尚书的他立刻接茬:“但得办到不割地,则多偿当努力。”(只要不割地,再多的赔款户部都能想办法)

在北洋海陆军亟需银子的时候,身为户部尚书的翁同龢既不关心也没兴趣设法筹银,而如今北洋海陆军败绩要谈赔款的时候,身为户部尚书的翁同龢跳出来拍胸脯保证户部有办法能筹到钱,小人嘴脸表露无遗。李鸿章决定当着皇帝和皇太后的面报复一下翁同龢,遂提议让翁同龢也作为议和大臣随他一起去日本陪靶,没想到李鸿章玩这手的翁同龢当即慌了手脚,使劲摇头推辞“若余曾办过洋务,此行必不辞,今以生手办重事,胡可哉?”以自己没办过洋务为由把自己的责任摘了个干干

当李鸿章费尽心力忍受着日方的刁难将最终得出的议和条款提交御前讨论之时,战前慷慨激昂的翁同龢此刻也只有能力在日记中留下“不欲记、不忍记”六字而已。在和李鸿章的权力斗争中翁同龢胜利了,他成功地报了当年李鸿章弹劾其兄翁同书、气死其父翁心存的家仇,并通过所掌握的舆论话语权给李鸿章扣上了“汉奸”和“卖国贼”的帽子。不过,在某种意义上,不分国恨家仇,为报家仇而不顾国难,甚至利用国难报家仇的人才是甲午战争真正的民族罪人。

责任编辑:何 旭