南征北战

2014-04-12

在南十字灿烂星光的笼罩下,素有世界上“最小的大陆,最大的岛屿”之称的澳大利亚散发着她迷人的魅力。金黄色和褐红色,这两种深邃而又让人心头一暖的颜色是这块大陆上永恒的主题。澳大利亚,这个位于古老大陆上的年轻国度却有着复杂的海外用兵史。

澳人警醒——加里波利战役的启示

澳大利亚与英国有着密切的关系。澳大利亚文化脱胎于英国传统,它们之间存在着一条“脐带”。澳大利亚也一直将英国视为她的母国。作为英国的殖民地,澳大利亚人大部分是英国人的后裔。他们在历史、政治、经济、文化和民族感情上,同英国有着千丝万缕的联系。另外,早期的澳大利亚在工农业生产方面,尤其是羊毛和小麦等产品的销售,都在一定程度上依赖英国。因此,一战爆发的时候,澳大利亚就很自然地追随英国。

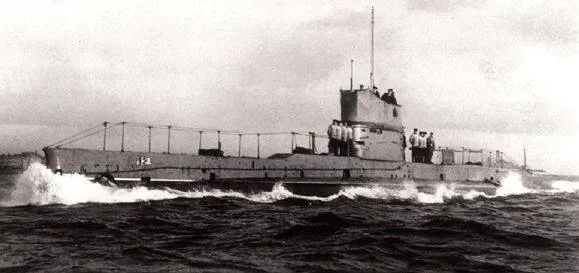

1915年,盟军在西线抵抗德国的战役陷入了进退两难的地步。当时负责英国海军作战的温斯顿·丘吉尔上将(即后来的丘吉尔首相)制定了一个大胆的计划,即由盟军舰队悄悄潜入达达尼尔海峡,将盟军部队运送至加里波利半岛,然后将德国盟友—土耳其一举打垮。这样,盟军就有可能跨越巴尔干半岛从侧翼打击德国,并减轻俄国人的压力。不过,事情并非想象的那么简单,土耳其在达达尼尔海峡布防有大量的水雷、要塞和炮舰,陷入战争泥潭的盟军暂时也抽调不出具有压倒性优势的兵力。鉴于双方的力量对比,英法两国军舰不甘心白白做炮灰,一度消极应战。出乎意料的是,倒是来自澳大利亚皇家海军的一艘名不见经传的AE2潜艇一马当先,取得了意外的战术胜利。从战略层面说,这也给陷入陆上苦战的盟军鼓舞了士气。

开战之初,AE2潜艇鬼使神差地避开了水雷区,成功潜入达达尼尔海峡。在登陆部队发起总攻之际(即4月25日凌晨2时),AE2潜艇用鱼雷袭击了一艘土方炮舰。这次突袭打乱了土军阵脚,原以为固若金汤的防线却有潜藏防潜漏洞,这对驻防加里波利半岛土军的海上补给通道构成很大威胁。在随后的几天里,土耳其派出大批舰只对这艘神秘潜艇进行了大搜捕。最终,AE2被一艘土军鱼雷艇击伤,艇员弃艇被俘。

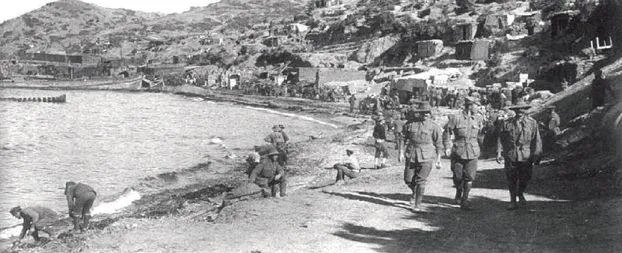

海上战斗的出奇制胜并没给盟军的陆上战役带来多少转机,充当登陆先锋的澳新军团(英文缩写ANZAC,中文音译为安扎克)在登陆首日便出师不利,其原计划在土耳其爱琴海湾的加里波利上岸,但由于导航失误,致使澳新军团在原定地点一英里以北登陆(后来命名为安扎克湾)。本来预期的海滩和缓坡,意外地变成陡崖之底,结果使数量甚少的防守土军处于有利位置。澳新军团在尝试立足之际,发现快速进攻是没有可能的,不过,即便在这样的不利环境中,澳新军团还是坚守住了阵地。

此役澳新军团投入的28150人在加里波利战役中的50万联军中仅占一小部分,但是这两个年轻国家的部队经常充当先锋角色,当时的澳新军团以顽强精神闻名。历时259天的战役中,澳大利亚部队伤亡27594人,其中7818人阵亡。在当时仅有数百万人口的年轻国家,几乎每个家庭都承受了骨肉分离的痛楚,举国哀伤。

加里波利战役对战争全局影响甚小,却对土、新、澳三个参战国产生深远影响。土耳其伤亡达25万人(阵亡8.7万人),由此引发起民族复兴运动,赢得胜利的指挥官、民族英雄凯莫尔最终成为现代土耳其共和国的开国总统。而位于南太平洋的澳新两国在此战役中并肩作战,打下两国关系的感情基础,更成为两国长久密切合作的一个标志。此后,澳新两国把每年4月25日定为澳新军团日(ANZACDay,也称为安扎克日)。澳大利亚人也从过去对宗主国英国的无条件服从中逐渐觉醒,开始寻求自身的价值和政治抱负,对英国的离心倾向增加。

离英亲美——始自太平洋战争的抉择

1941年12月7日,日本突袭珍珠港,美军太平洋舰队大部分主力战舰被炸沉。就在珍珠港的炸弹落下前 75分钟,日军开始大举进攻马来亚等东南亚地区。英国空军在马来亚的飞机大部分被消灭在地面,日军完全掌握了制空权。在马来半岛登陆的日军快速南下直扑新加坡。尽管英国、印度军队和澳大利亚的第八师拼力抵抗,日军只用了50多天就推进了600公里,包围了新加坡,并于1942年2月8日发起猛攻。到2月15日,仅仅7天,新加坡的战局已不可逆转。英军统帅珀斯弗中将决定投降,共13.4万多英、印和澳军放下了武器。其中15000名被俘澳军有1/3死在可怕的日军战俘营中。

英国首相丘吉尔沉痛地说,新加坡的陷落是“英国历史上最大规模的投降和最惨重的灾难”。而在澳大利亚,从政府到平民都对此震惊不已。他们没有料到在新加坡和马来亚的英军竟像白蚁蛀空的木头一样空有外表,号称“东方堡垒”的新加坡居然不堪一击。新加坡的陷落打破了澳大利亚人一百多年的自信,大海再也不能阻隔敌人,无敌的大英帝国海军已然成为朝不保夕的末代帝国,远离战场的南太平洋乐园面临着随时遭遇入侵的危机。

1942年2月19日,近200架日军飞机轰炸了澳大利亚北部的达尔文,炸死243人,炸伤近400人。这是历史上澳洲大陆第一次遭到外敌的袭击,这使许多澳洲人认为,日本的进攻迫在眉睫。此时的澳大利亚突然从援助“英国母亲”变为急需“母亲”的援救。英首相丘吉尔曾多次信誓旦旦地保证,当澳大利亚受到威胁时英国会立即援助,但实际上此时的英国根本无力实现诺言,相反,澳大利亚大部分最精锐部队都在帮助英国作战。澳陆军第六、第七和第九师在北非战场,第八师则在新加坡几乎全军覆没,只有几千空军在英国,大部分军舰都在地中海。形势很明显,空虚的澳大利亚国防根本无法抵御日本的进攻。

澳大利亚总理柯廷向英国要求,调回海外澳军以保卫自己的国家。丘吉尔没有直接说不,但又一次次保证英国将尽力增强从缅甸到达尔文的防线。柯廷没有被打动,他太清楚局势有多么严峻,他更明白继续听信“美丽的诺言”对澳大利亚意味着什么。在柯廷的反复力争下,丘吉尔终于同意澳军第六和第七师从中东返回澳大利亚而不是被派往缅甸。但第九师在英方的强烈要求下仍留在北非作战。柯廷知道在这危急的历史关头,澳大利亚必须根据自己的利益做出决定,必须先保卫自己然后才是大英帝国的“战略需要”。

柯廷在1941年12月27日的墨尔本《信使报》上公开了澳大利亚的历史性决定,“我要明确地指出,(从今以后)澳大利亚指望美国。……(我们)要摆脱由于与英国的传统亲缘关系而带来的一切酸痛。我们知道英国的困难,我们知道她面对随时可能的入侵,我们知道分散力量的危险,可是我们更知道舍弃了澳大利亚,英国依然可以坚持下去。所以(只有)我们(才能)决心不让澳大利亚陷入敌手。我们将用全力来构筑一个以美国为主导的战略。”

柯廷的这番话不仅标志着二战中澳大利亚的战略转变,也标志着澳大利亚历史上的重大转折:依附和追随的对象从英国转换为美国。

此后的各届澳大利亚政府有一个基本共识,即地广人稀的澳大利亚无法在一个战争迭起、列强相争的时代完全以自己的力量保卫自己,她需要结盟,她需要承担自身义务,也需要更强大的国家来保证她的安全。因为血缘关系,这个更强大的国家曾经一直是英国,但历

史的进程终于决定,必须以美国取而代之。此时此刻,澳大利亚转向美国倒不是一厢情愿,美国也需要澳大利亚。日本的突然袭击打得美国措手不及,节节败退,甚至把菲律宾丢给了日本。因此,美国急需在西太平洋地区建立一个战略基地作为反攻落脚点。

1942年3月18日,麦克阿瑟到达澳大利亚,几天后当他到达墨尔本时受到了热烈欢迎,澳大利亚人民像对待英雄那样接待他。其实那时的麦克阿瑟还没做出什么英雄业绩,恰恰相反,他刚从被日军包围的菲律宾“逃出”而已,不久菲律宾就陷落了。但澳民众把麦克阿瑟

看作是美国支援澳大利亚的象征,这位美国将军给澳大利亚带来了安全感。不久,美国总统罗斯福任命麦克阿瑟为西南太平洋盟军最高司令,麦克阿瑟在墨尔本建立了太平洋战区最高司令部(后又迁到布里斯班)。澳大利亚军队最高指挥官布来梅将军被柯廷总理从北非招回,并被麦克阿瑟任命为西南太平洋盟军的陆军总司令。不久,美、澳、新、荷兰的军队被重新改编,大批的美军开进澳大利亚,澳民众对日军入侵的恐慌消失,开始投入战时后勤工作。就这样,一个以美国为核心的抗击日本的太平洋战线组成了,澳大利亚在美国战略计划和军事行动中取得了前所未有的重要地位,澳美之间正式建立了来之不易的战时军事同盟关系。

在袭击珍珠港之后的4个月里,日军攻下了香港、马来半岛、新加坡、菲律宾、缅甸、荷兰的东印度群岛(现在的印尼),还有澳洲北面的许多小岛,日军集中海空优势,每攻志在必得。

1942年5月7~8日,日军在海上遭受了第一次重大挫折。一支庞大的日本舰队准备进攻巴布亚新几内亚的莫斯比港。若占领这个港口和机场,日军飞机就可攻击整个澳北部,威胁美澳之间的海上运输线。但这支日本舰队被美海军截击在紧邻澳东北部的珊瑚海,日军两艘航空母舰一沉一伤,日本舰队被迫放弃原计划,调头而去,对澳洲的重大威胁解除了。此后,澳大利亚仅受到过轻微骚扰。

中途岛海战后,太平洋战场的战略转折开始。日军在太平洋岛屿上攻无不克的势头于 1942年7月第一次被阻止于新几内亚的米尔恩海湾。美澳盟军还用优势的空中力量封锁了新几内亚的日军和外界的一切联系和交通、随着战事推进,日军只能做困兽之斗,这其中,与美军陆航部队并肩战斗的澳大利亚皇家空军取得了不可磨灭的功绩。

澳日军队之间较力的最大规模战役是在科科达小道。13000多人的日军在新几内亚北海岸登陆,然后以6000人的兵力徒步沿着崎岖的近200公里的科科达小道翻越高达2000米的山脉远攻南海岸的莫斯比港。日军企图重演穿越马来半岛扭转新加坡战局的伎俩,但这次遇到了澳军的顽强抵抗。战役从1942年7月开始,一直打到11月,战斗的惨烈和艰苦前所未有。战场就在崎岖的山路上和绵密的雨林里,坦克、大炮等重装备派不上用场,完全是步兵的厮杀,双方拼的完全是意志力。面对以拼命闻名的日军,澳军士兵也变得极为“残忍”。他们向日军的伤兵开枪,因为那些伤兵只要有一口气就会继续战斗。他们向日军的尸体开枪,因为那也许是假装的,一不留神就会跳起来格斗。澳军士兵也宁死不投降,因为投降就等于束手被杀。科科达战役被称为“死亡山谷里的屠杀”。与此相比,欧洲战场简直是“绅士的战争”,因为缴械的士兵至少可以保住性命。

科科达战役的双方还较量谁更能忍耐和吃苦。上山下山,疲劳到了极点,雨里泥里,汗如雨注,蚊子、吸血蚂蟥等毒虫以及各种疾病瘟疫,都在折磨着双方的每个士兵。日军拼死进攻,曾一度攻到距莫斯比港仅40公里的地方,但伤亡已近3000人。日军的兵力和弹药都难以为继,此时太平洋战区的日军大多陷于更重要的瓜岛战役而无法增援。于是,日军只好沿着科科达小道撤退。澳军终获胜利,伤亡约1700人,还有几千人因患痢疾、疟疾、伤寒而失去了战斗力。

在北非战场,英国蒙哥马利将军指挥的阿拉曼战役奠定了胜局,最后美军的加入终于结束了北非之战,25万德意军队全部投降。在阿拉曼战役中,澳大利亚第九师又啃了硬骨头,伤亡达5800人。在北非战场的最终胜利前,第九师被撤了出来,调到太平洋战场,在南太平洋,在新几内亚北海岸,澳美盟军与日军一寸一寸地争夺着土地。

日本投降前夕,即1945年7月5日,澳大利亚总理柯廷病逝。盟军太平洋战区最高司令麦克阿瑟将军在唁电中,评价柯廷是“战时伟大的政治家之一,使澳大利亚免受(日本)入侵,将是他不朽的纪念碑。”

在整个第二次世界大战中,700万人口的澳大利亚曾有57万多人参军,每10个18~35岁的男子中就有8人曾在军中服役。澳大利亚共有33826人阵亡,另有18万人受伤。

二战结束后,冷战帷幕迅速拉开。1951年9月1日,澳美签订了《澳美新条约》,标志着澳大利亚以新的角色成为美国在“东方战线”遏制苏联等社会主义国家的地缘支轴国。在冷战的40年间,澳大利亚先后出兵参加了美国领导的在朝鲜、越南等地的战争,而对于在马岛战争中形单影只的英国,澳大利亚并没做跟班。“9·11”事件后,澳大利亚先后追随美国向阿富汗和伊拉克派兵。可以说,澳大利亚是除英国外,与美国军事合作最为紧密的盟友。

出兵邻国——自主国防意识的崛起

如果说前面提及的战役/战争是澳大利亚被动参与的,那么1999年9月20日澳大利亚率领维和部队进驻东帝汶,以及2003年7月24日澳大利亚率领多国部队进驻所罗门群岛,则是澳大利亚积极介入其周边地区安全事务的实力展示,尤其是在东帝汶的维和行动,是澳军单独领导的迄今为止规模最大的海外军事行动。

印尼是澳大利亚的北方邻国,也是最大的东南亚国家和人口最多的穆斯林国家。澳印两国历史上一向相互猜疑,相互防范多于相互友好。尤其在1998年5月的大规模印尼反华事件后,澳政府认为,与其让东帝汶落入印尼之手,倒不如让东帝汶像巴布亚新几内亚一样独立。从地缘战略上看,东帝汶是亚洲和大洋洲之间的战略要地,把东帝汶建成澳的缓冲带远远优于东帝汶被印尼控制。虽然澳印两国在美国的斡旋下,曾有过较密切的合作,但那些都可看作是权宜之计。从经济上看,东帝汶附近海域有极为丰富的石油资源,号称是除中东以外的世界最大储油区,可带来至少几百亿美元的财富。澳印曾为此谈判11年才达成某种程度的妥协。从历史上讲,东帝汶是澳大利亚眼看着成长起来的“小兄弟”,双方感情颇深。2002年,东帝汶举行独立庆典,澳大利亚总理霍华德应邀出席。两国的军事合作也比较密切,澳大利亚为东帝汶建立了军事训练营,并帮助该国培训特种部队。

澳积极出兵东帝汶曾得到国内和国际势力的支持。一方面,澳支持东帝汶全民公决做出的独立与澳长期奉行的西方民主、人权理念相符。这在某种程度上也顺应了澳国内的舆情与民情。而且,当初东帝汶闹独立的基地就设在澳大利亚。另一方面,据外电报道,美、英、法的幕后鼓动也促使澳站出来组建多国维和部队。澳大利亚国防部长约翰·穆尔曾说,澳大利亚已经组建了一个“基础广泛的联盟”,言外之意,由澳军牵头的维和部队已得到周边盟友的认可与支持,也可以应付联合国交给它的维和任务。澳政府还声称,即使没有美国的参与,澳军也具备稳定东帝汶复杂局势的能力。

责任编辑:安翠香