不同类型绿化带对交通噪声的衰减效果比较

2014-04-09王玮璐郭小平彭海燕

孙 伟, 王玮璐, 郭小平, 彭海燕

(北京林业大学水土保持学院 水土保持与荒漠化防治教育部重点实验室, 北京 100083)

交通噪声是噪声污染的主要来源,给人们的工作和日常生活带来了负面影响。交通噪声治理主要从噪声源防治、切断传播途径和受声点防护三个方面入手[1],其中,切断传播途径的方法主要有设置隔声板、防噪堤和绿化带等。利用绿化带消减交通噪声,不仅具有良好的降噪效果,而且能改善公路沿线的生态环境,是一种有效、经济及生态的降噪方法。

绿化带高度、长度、宽度、密度及排列形式等结构参数是比植物形态特征更重要的降噪因子,前者对声波的扩散作用优于后者对声波的吸收作用[2];但也有研究者认为植物群落的降噪效果与叶面积、冠幅以及分枝点等植物形态特征密切相关[3]。因此,绿化带的降噪效果主要受树种及其不同搭配形式、栽植宽度、密度、高度和排列形式等多种因素的共同影响。目前,有关绿化带消减交通噪声的研究主要针对绿化带结构、季节变化对噪声衰减效果的影响等方面[1,4-5],缺乏对离噪声源不同距离的等宽林带降噪效果的研究,也缺乏绿化带对不同噪声源衰减效果的横向比较以及对不同频率噪声衰减效果的比较研究。

作者在北京的国道G101顺义区段的公路两侧以及顺义区、海淀区、朝阳区和东城区选取具有代表性的林带23个,于2008年至2011年研究了不同林带对实时或模拟交通噪声以及白噪声的衰减效果以及不同林带对不同频率噪声的衰减效果,以期为公路绿化设计和交通噪声治理提供理论依据。

1 研究方法

1.1 样地选取

根据资料并结合实地踏查结果,选择国道G101的北京市顺义区段为实时交通噪声测试样带,该区段是北京城区通往顺义区的主要道路之一,车流量大。在公路两侧选取具有代表性的林带样地5处,测试这5处林带对实时交通噪声的衰减效果。林带1为刺槐(RobiniapseudoacaciaLinn.)纯林,林带2为油松(PinustabulaeformisCarr.)-刺柏(JuniperusformosanaHayata)混交林;林带3为构树〔Broussonetiapapyrifera(Linn.) L′Hert.ex Vent.〕-刺槐混交林,林带4为毛白杨(PopulustomentosaCarr.)纯林,林带5为旱柳(SalixmatsudanaKoidz.)纯林,各林带的树木种植间距、平均高度、最低分枝高度、平均胸径和地面覆盖物等基本特征参见文献[6]16。

在北京市顺义区顺鑫绿色度假村和海淀区八家郊野公园内的远离交通噪声处选择具有代表性的林带样地10处,测试这10处林带对模拟交通噪声的降噪效果。在顺鑫绿色度假村设置林带5处:林带6为国槐(SophorajaponicaLinn.)纯林,林带7为国槐-丁香(SyringavulgarisLinn.)等乔灌混交林,林带8为圆柏〔Sabinachinensis(Linn.)Ant.〕针叶混交林,林带9为加杨(Populus×canadensisMoench)-刺柏混交林,林带10为加杨纯林;在八家郊野公园设置林带5处:林带11为刺槐纯林,林带12为刺槐-加杨混交林,林带13为刺柏-侧柏〔Platycladusorientalis(Linn.) Franco〕混交林,林带14为旱柳纯林,林带15为旱柳-刺柏-侧柏混交林。各林带的树木种植间距、平均高度、最低分枝高度、平均胸径和地面覆盖物等基本特征参见文献[6]17。

在北京市东城区的天坛公园和朝阳区的东坝郊野公园内选择林带样地8处,测试这8处林带对白噪声和不同频率单频噪声的降噪效果。其中,在天坛公园设置林带4处:林带16为油松纯林,林带17为圆柏纯林,林带18为侧柏纯林,林带19为银杏(GinkgobilobaLinn.)-圆柏混交林;在东坝郊野公园设置林带4处:林带20为旱柳纯林,林带21为银杏纯林,林带22为国槐纯林,林带23为加杨-毛白杨混交林。各林带的树木种植间距、平均高度、最低分枝高度、平均胸径和地面覆盖物等基本特征参见文献[7]17。

1.2 方法

以50 W扬声器为发声器、爱华AWA6218B+型噪声统计分析仪(杭州爱华仪器有限公司)为接收器,采用A计权声压级,仪器量程35~130 dB,可测试频率范围31.5~8 000.0 Hz。测试过程中设定仪器采样间隔0.1 s,由仪器统计输出等效连续声级(Leq)数据。每一处林带重复测试3次并计算平均值。由于风力及空气相对湿度等因子会对噪声衰减效果产生影响,分别在2008年、2009年和2011年的夏季和冬季选择风速小于5 m·s-1且无雨雪的晴朗白天进行多次测试。

1.2.1 实时交通噪声和模拟交通噪声测试 在2008至2009年夏季和冬季测试林带对实时交通噪声和模拟交通噪声的降噪效应。因宽度30 m以上的绿化带才有较好的降噪效果[1,5],因此本研究各测试林带的宽度均划定为30 m。各林带的路侧边沟外缘(路缘)即为0 m测点,在林带内沿公路垂直方向在同一直线上分别设置10、20和30 m测点,在各测点距离地面1.2 m高处放置接收器,用噪声统计分析仪分别测试噪声值。为使每个初始噪声都能够被对应的各个测点捕获,每个测点的测试人员均依口令同时测试并持续60 s。路侧测试结果即为绿化带对实时交通噪声(线声源噪声)的衰减效果。

同时,从录制的实时交通噪声中找出声压级波动较小且长度约为5 s的音频段落,经反复录制后制成长度10 min的音频,即为模拟交通噪声源。模拟实验中发声器、接收器、测点位置、测试时间、测试方法均与路侧实验相同,其中,模拟噪声源置于林带0 m测点外侧离地面1.2 m处,其噪声值与路侧实验相同。模拟测试结果即为绿化带对点声源噪声的衰减效果。

计算0 m测点与10、20和30 m测点的噪声值差值,分别记为10、20和30 m宽度林带的降噪值;20 m宽林带降噪值与10 m宽林带降噪值的差值即为距离噪声源10 m处的10 m宽林带的降噪值,30 m宽林带降噪值与20 m宽林带降噪值的差值即为距离噪声源20 m处的10 m宽林带的降噪值;同样,10 m宽林带的降噪值即为距离噪声源0 m处的10 m宽林带的降噪值。

1.2.2 白噪声和不同频率模拟噪声测试 在2011年的夏季和冬季进行白噪声和单频噪声实验。利用Audition 2.0软件制作时长为100 s的白噪声以及125、 250、 500、 1 000、 2 000、 4 000、 5 000、 6 300和 8 000 Hz频段的单频噪声;测试过程中使用的发声器、接收器、测点位置、测试时间、测试方法以及各测点降噪值的计算方法均与前述一致。测试结果即为不同林带对白噪声和不同频率噪声的衰减效果。

2 结果和分析

2.1 不同类型林带降噪效果的比较

不同类型林带对实时交通噪声、模拟交通噪声和白噪声的降噪值分别见表1、表2和表3。

由表1可知:30 m宽刺槐纯林(林带1)和油松-刺柏混交林(林带2)的平均降噪效果较好,降噪值分别为9.9和9.8 dB;构树-刺槐混交林(林带3)、毛白杨纯林(林带4)和旱柳纯林(林带5)对实时交通噪声的平均衰减效果接近,其中,旱柳纯林的降噪效果最弱,降噪值仅为6.4 dB。降噪效果最佳的林带与降噪效果最弱的林带的平均降噪值差值约为3.5 dB。

由表2可知:对模拟交通噪声衰减效果较好的是刺柏-侧柏混交林(林带13)、国槐纯林(林带6)和旱柳-刺柏-侧柏混交林(林带15),降噪值分别为14.3、13.7 和13.3 dB;降噪效果较弱的是旱柳纯林(林带14)和加杨纯林(林带10),降噪值分别为9.9 和9.7 dB;其他林带的降噪效果接近,降噪值约为12 dB。降噪效果最佳的林带与降噪效果最弱的林带的平均降噪值差值约为4.6 dB。

表1 路侧不同类型林带对实时交通噪声的降噪值

表2 不同类型林带对模拟交通噪声的降噪值

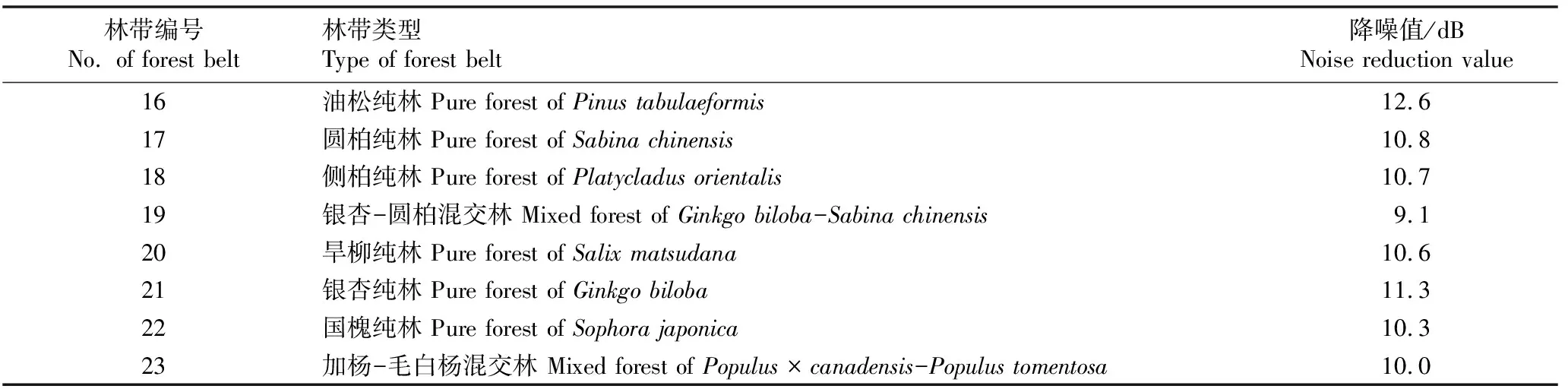

表3 不同类型林带对白噪声的降噪值

由表3可知:油松纯林(林带16)对白噪声的衰减效果较好,降噪值达到12.6 dB;降噪效果较弱的是银杏-圆柏混交林(林带19),降噪值仅为9.1 dB;其他林带的降噪值在10.6 dB左右。

综合分析结果显示:不同类型林带对点声源(模拟交通噪声和白噪声)的降噪效果优于对线声源(实时交通噪声)的降噪效果。

2.2 不同季节不同类型林带降噪效果的比较

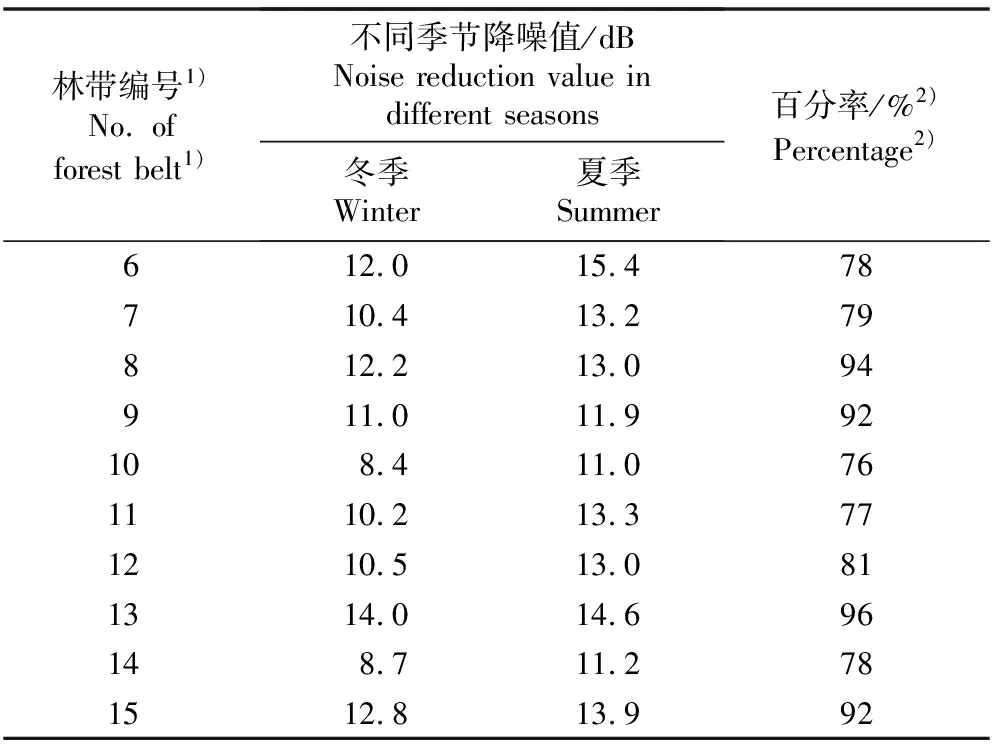

夏、冬季节树木的外部形态差异明显,同一绿化带在夏、冬季节对交通噪声的衰减效果也存在差别。在冬季和夏季不同类型林带对实时交通噪声、模拟交通噪声和白噪声的降噪值分别见表4、表5和表6。

由表4可知:冬季路侧林带对实时交通噪声的衰减效果均小于夏季。其中,油松-刺柏混交林(林带2)在夏、冬季的降噪效果接近,其他阔叶树纯林和阔叶混交林的冬季降噪效果约为夏季的75%~78%。

由表5可知:冬季各林带对模拟交通噪声的降噪效果也均小于夏季。夏、冬季降噪效果比较接近的是针叶混交林及针阔叶混交林(林带8、9、13和15),冬季降噪值约为夏季降噪值的92%~96%;落叶的乔灌混交林、阔叶纯林及阔叶混交林在夏、冬季的降噪效果则存在一定差异,冬季降噪值约为夏季降噪值的76%~80%。

表4 路侧不同类型林带在不同季节对实时交通噪声的降噪值

表5 不同类型林带在不同季节对模拟交通噪声的降噪值

由表6可知:冬季多数林带对白噪声的降噪效果总体上也均小于夏季。针叶纯林(林带16、17和18)在夏、冬季对白噪声的降噪效果接近,其中,油松纯林(林带16)和圆柏纯林(林带17)在冬季对白噪声的降噪值略大于夏季;针阔叶混交林、阔叶纯林和阔叶混交林在夏、冬季对白噪声的降噪效果差异明显,冬季降噪值仅为夏季降噪值的39%~58%。

2.3 距噪声源不同距离的等宽林带降噪效果的比较

分别在距离噪声源0、10、20及30 m处布置测点,测试距噪声源0、10和20 m的10 m宽林带的降噪效果,结果见表7、表8和表9。结果显示:随距噪声源距离的不同,10 m宽林带的降噪效果有明显差异。在0~10 m处林带的降噪效果大多优于10~20及20~30 m处林带的降噪效果,0~10 m处林带的降噪值占30 m宽林带总降噪值的37%~86%。此外,除4处林带(林带3、16、17和19)外,其他19处林带(约占林带总数的82.6%)在10~20 m处的降噪效果均优于在20~30 m处的降噪效果。

表6 不同类型林带在不同季节对白噪声的降噪值

表7 距路侧噪声源不同距离的等宽林带对实时交通噪声的降噪值

2.4 不同类型林带对不同频率单频噪声降噪效果的比较

不同频率的声波具有不同的声学特征,因此,不同绿化带对不同频率噪声也会有不同的降噪效果。不同类型林带对125~8 000 Hz频段单频噪声的降噪值见表10。由表10可以看出:不同类型林带对2 000 Hz以下中低频率噪声的降噪值大多在9 dB以上,整体降噪效果优于对高频噪声的降噪效果。多数林带对500 Hz噪声的降噪值最大,平均降噪值达到12.4 dB。 在高频噪声中, 各林带对5 000和8 000 Hz噪声的衰减效果最弱,平均降噪值分别仅为5.4和5.5 dB,但对6 300 Hz噪声的衰减效果较好,平均降噪值达到11.3 dB。

表8 距噪声源不同距离的等宽林带对模拟交通噪声的降噪值

表9 距噪声源不同距离的等宽林带对白噪声的降噪值

表10 不同类型林带对不同频率模拟噪声的降噪值

3 讨论和结论

当交通噪声传播到绿化带时,高度较低的分枝能更多地反射水平方向的噪声并减少噪声的透过率。当噪声在绿化带内部传播时,多分枝及小而密集的叶片可更多地吸收和反射噪声,增加噪声传播的附加声程,从而加速噪声在绿化带内的衰减。油松、刺柏及侧柏的最低分枝高度一般较低、分枝多、叶片小而密集,且均为常绿树种,故这些树种的降噪效果较好;刺槐纯林和国槐纯林的最低分枝高度也较低,分别为2.6 和2.2 m,其分枝多且叶片小而密集,降噪效果也较好,此结果与王慧等[8]的研究结果相符。另外,刺柏-侧柏混交林(林带13)、国槐纯林(林带6)、旱柳-刺柏-侧柏混交林(林带15)的种植密度较大,也是重要的降噪因素之一;毛白杨纯林(林带4)由于分枝较高且密度小,故其降噪效果不明显;在路侧和模拟实验中,旱柳纯林的降噪效果均较差,很可能与其叶片细长和叶量较少有关;银杏-圆柏混交林(林带19)对白噪声的衰减效果较弱,可能也是种植密度较小所致。综上可知,针叶混交林、国槐纯林和刺槐纯林可更有效地衰减交通噪声,因而,在绿化带建植中应选择针叶树、国槐和刺槐等低分枝、叶片小而密集的树种,可具有良好的减噪效果。另外,由于属于线声源的实时交通噪声源不断运动,其噪声入射绿化带的角度也在不断变化且又具有间隔性,故绿化带对模拟交通噪声和白噪声等点声源的衰减效果优于对线声源的衰减效果。

绿化带的降噪效果随季节变化而改变。冬季时,在落叶阔叶林内由于叶片枯落使得声波被反射和吸收的程度降低,导致冬季的降噪效果弱于夏季,贾鹏等[9]也得出了类似的研究结果。在夏、冬季针叶纯林和针叶混交林的降噪值接近,说明有些绿化带冬季的降噪量并不一定小于夏季;而落叶的乔灌混交林、阔叶纯林及阔叶混交林的冬季降噪值约为夏季降噪值的50%~80%。因此,为了能够在全年均有稳定的降噪效果,在公路绿化带设计中应尽量选择针叶混交林。

公路绿化带与公路的距离对降噪效果也有一定影响。由于噪声源的初始噪声值较大,声波具有较大的可衰减空间[6],并且靠近噪声源的等宽林带对绕射声波的阻隔作用较大,故其降噪效果较好。因此,在绿化用地空间狭窄的地段,将靠近公路的绿化带宽度设置为10 m也可获得可观的降噪量。如果再选择分枝较低的针叶树种并采用合理的排列模式和密度栽植,则可产生相当于更宽绿化带的降噪效果。

绿化带对不同频率噪声的衰减效果已有较多的研究。Martínez-Sala等[10]的研究结果表明:规则排列的绿化带对低频(500 Hz以下)噪声的衰减效应比非规则排列的绿化带更大,并且降噪量的大小取决于林木的栽植密度和噪声入射绿化带的角度。本研究中,各绿化带均为规则栽植并具有确定的排列方式,满足Martínez-Sala等研究结论中提出的条件。因而,在公路绿化带设计中,在规则排列和保证林木正常生长的基础上,适当密植能更有效地降低来自公路噪声中的低频噪声。另外,绿化带对中频噪声的衰减峰值高于对低频噪声和高频噪声的衰减峰值,这也与以往的研究结论[11]相似。

研究结果表明:规则栽植的绿化带对2 000 Hz以下中低频率噪声的衰减效果优于对高频噪声的衰减效果,其中对500 Hz噪声的衰减效果最好。在设计公路绿化带时可优先考虑选用针叶混交林,如刺柏-侧柏混交林,而且应尽量将绿化带靠近公路并规则栽植且有序排列,以使其降噪效果更显著。另外,在绿化空间不足时设置10 m宽的林带也可获得明显的降噪效果。

参考文献:

[1] 丁亚超, 周敬宣, 李 恒, 等. 绿化带对公路交通噪声衰减的效果研究[J]. 公路, 2004(12): 204-208.

[2] COOL D L, Van HAVERBEKE D F. Trees and Shrubs for Noise Abatement[M]. Lincoln: University of Nebraska, 1971: 35-162.

[3] 张庆费, 郑思俊, 夏 檑, 等. 上海城市绿地植物群落降噪功能及其影响因子[J]. 应用生态学报, 2007, 18(10): 2295-2300.

[4] 袁 玲, 王选仓, 武彦林, 等. 夏冬季公路林带降噪效果研究[J]. 公路, 2009(7): 355-358.

[5] 袁秀湘. 公路绿化林带对交通噪声的衰减效应分析[J]. 公路与汽运, 2009(2): 114-116.

[6] 彭海燕. 北京平原公路绿化带降噪效果及配置模式研究[D]. 北京: 北京林业大学水土保持学院, 2010.

[7] 王玮璐. 北京城市绿化林带降噪效果的四季变化研究[D]. 北京: 北京林业大学水土保持学院, 2012.

[8] 王 慧, 郭晋平, 张芸香, 等. 公路绿化带降噪效应及其影响因素研究[J]. 生态环境学报, 2010, 26(6): 1403-1408.

[9] 贾 鹏, 郑 洲. 高速公路绿化林带降噪效果调查与分析[J]. 现代交通技术, 2010, 7(3): 92-96.

[11] CARLSON DE, MCDANIEL O H, REETHOF G. Noise Control by Forest[C]. Zurich: Internoise International Conference on Noise Control Engineering, 1977: 567-586.